Felwine Sarr : « Transmettre un usage du monde »

« Les frontières sont fermées. Les vols internationaux sont annulés. » Si les ultimes pages du récit que Felwine Sarr fait paraître en ce début d’année témoignent d’une expérience mondiale – celle de l’immobilité forcée –, La Saveur des derniers mètres (éd. Philippe Rey) propose pourtant tout le contraire d’un adieu au voyage : une invitation à profiter de cette période sédentaire pour méditer à nouveaux frais le sens même de nos déplacements, à la surface d’une planète dont les repères ont changé. C’est qu’en matière de déplacements, Felwine Sarr est passé maître : de l’économie dont il fut professeur à l’université Gaston-Berger de Dakar, à la philosophie africaine qu’il enseigne aujourd’hui à l’université de Duke, aux États-Unis ; créateur en 2016 avec Achille Mbembe des Ateliers de la pensée de Dakar, devenus une plateforme essentielle à l’expression d’une nouvelle génération d’intellectuels et de chercheurs à l’échelle du continent, mais aussi écrivain et dramaturge dont l’œuvre était programmée au dernier Festival d’Avignon. À l’écart des secousses provoquées par son rapport, rédigé avec l’historienne Bénédicte Savoy, sur la restitution du patrimoine africain détenu par la France ; à distance de l’enthousiasme suscité par son essai Afrotopia, et l’horizon qu’il esquissait d’une utopie africaine, nous avons voulu comprendre ce qui se cachait dans ce carnet de route planétaire et intime, où s’esquisse un nouveau cosmopolitisme : y murmure la voix singulière d’un auteur soucieux, d’un même trait, du monde et de son continent.

Photo © Mathieu Potte-Bonneville

Felwine Sarr – J’ai commencé à tenir un carnet de route en 2010-2011, avec l’envie de retenir, de fixer dans un document les impressions vivaces qui vous viennent en visitant un lieu, et dont on a l’impression que les traces s’effilochent avec le temps et l’oubli. Petit à petit, le carnet s’est rempli et l’idée d’en faire un livre est venue à mi-chemin, aux environs de 2017 : en relisant mes notes, je me suis aperçu que si les décors, les lieux, les expériences changeaient, certaines préoccupations demeuraient en filigrane et tissaient un lien entre les textes. Cela a changé ma démarche : je visitais des villes, et je décidais que j’écrirais ou pas, selon que j’étais touché ou non. Quand j’ai visité Charjah, j’ai décidé au bout de deux jours que je n’écrirais pas. Je trouvais que c’était une ville en toc.

À travers ce livre, j’ai d’abord envie de transmettre un usage du monde et un rapport au monde.

Felwine Sarr

Mathieu Potte-Bonneville – Voyager est aujourd’hui une question compliquée : non seulement bien sûr à cause de la pandémie, mais du fait des réticences écologiques à prendre l’avion… S’il y avait dans votre livre non seulement un éloge, mais une éthique du voyage, comment pourrait-on la résumer ?

FS – À travers ce livre, j’ai d’abord envie de transmettre un usage du monde et un rapport au monde. Si l’on peut parler d’une éthique du voyage, c’est au sens d’une éthique de la rencontre, et de la rencontre non-exotique, à l’inverse de cette forme dominante du voyage qu’est aujourd’hui le tourisme, dont je dirais qu’il est apprêté d’exotisme. Je trouvais important de décrire comment on peut aller à la rencontre du monde, des autres et de soi-même en établissant un rapport qui n’est pas marqué par l’extraction ou la curiosité malsaine, mais plutôt par la disponibilité à ce qui nous touche, à ce que l’on découvre, à l’inattendu : on part pour une certaine raison, et au retour on réalise que la chose la plus importante n’est pas celle qui motivait initialement le voyage. Se rendre disponible à ce que le monde nous dit, à ce qu’il éveille, implique une certaine forme de « désubjectivation » : pour que les mondes intérieurs se mettent à résonner avec les lieux et les paysages, il faut accepter de ne plus être le maître.

Se rendre disponible à ce que le monde nous dit, à ce qu’il éveille, implique une certaine forme de “désubjectivation” : pour que les mondes intérieurs se mettent à résonner avec les lieux et les paysages, il faut accepter de ne plus être le maître.

Felwine Sarr

Cette disponibilité au monde, cette saveur, cet usage du monde, il m’a semblé pouvoir les inscrire dans un geste de transmission et de partage. Il s’agissait aussi de poser un regard à partir du lieu géographique qui est le mien : en donnant voix à ma position d’Africain qui regarde le monde. Alors que nous avons beaucoup été regardés, captés, « croqués », on a très peu de traces littéraires de ce que nous pensions du reste du monde : je trouve important aujourd’hui qu’à notre tour, nous regardions le monde et livrions nos impressions.

MPB – Vous êtes à la fois économiste, musicien, et encore écrivain et dramaturge, ce qui vous amène à traverser des milieux très différents : au fil de l’ouvrage, on croise autant de musiciens que de chercheurs, de metteurs en scène ou d’adeptes des arts martiaux. La « désubjectivation » dont vous parliez tient-elle aussi à cette identité multiple ?

FS – Cela me permet surtout de m’échapper du cadre organisé pour chaque voyage, pour aller me perdre sans mes guides ni mes hôtes, sans me laisser mener par leurs actions. Il y a toujours un risque à ne voir un lieu qu’au travers des yeux des personnes qui vous ont invité : quelle que soit leur bienveillance, les parcours sont fléchés et si vous n’y prêtez pas garde, vous ne voyez que ce qu’on vous laisse voir. Circuler entre différentes identités permet d’échapper aux effets de bulle, aux assignations, au point de vue monochrome. C’est aussi pour cela qu’il faut effectuer certains voyages plusieurs fois : Niodor revient à plusieurs reprises dans le texte, parce que certaines choses ne se révèlent qu’à certains moments de l’année, à certaines saisons, sous certaines perspectives. Et puis, en regard de ces lieux dont l’accès est aménagé par les autres, il m’importait aussi de témoigner dans le livre des lieux qui sont les miens : mon village, mon île, des lieux immobiles comme le sont les dojos, où l’expérience se fait en intensité et en durée. Cela vient ajouter une autre texture au voyage.

MPB – Lorsqu’on lit attentivement La Saveur des derniers mètres, on s’aperçoit que la succession des chapitres dessine une géographie précise. Dans un premier temps, on a l’impression que la boussole traditionnelle de ce type de texte est comme affolée : les étapes ne s’organisent pas selon cette polarité Nord/Sud, ou Orient/Occident, si essentielle à la tradition des récits de voyage. Était-il important pour vous de sortir de cette polarité héritée, pour tracer un parcours qui aille ainsi « dans tous les sens » ?

FS – Absolument. Quand j’ai commencé à compiler les textes que je choisissais, il m’arrivait d’attendre parce qu’il me manquait un peu d’Asie, dont je trouvais que je ne l’avais pas encore assez captée, ou que les textes issus de mes voyages au Brésil ne me satisfaisaient pas. Je tenais avant tout à ne pas reproduire la binarité que vous évoquez, mais plutôt à faire en sorte que ce livre soit une circulation dans le monde, qui déjoue les géographies assignées et les axes verticaux. Je pense qu’il y a là une tâche à laquelle il faut œuvrer activement. Il faut latéraliser et multiplier les circuits, et se placer dans le tourbillon ou la spirale. Il faut sortir, y compris géographiquement, de cette route toute tracée. Non que cela soit facile : il y a encore bien des structures fortes et dominantes qui déterminent le sens des mouvements et des circulations. Mais lorsqu’on a l’opportunité de déjouer les sens assignés, je pense qu’il faut le faire et viser des lieux qui ne sont pas ceux vers lesquels tout le monde court. À choisir, je préfère ne pas me rendre dans les grandes capitales, je préfère Salvador de Bahia, ou un petit village, ou Kampala.

Je tenais à ce que ce livre soit une circulation dans le monde qui déjoue les géographies assignées et les axes verticaux. Il faut latéraliser et multiplier les circuits, se placer dans le tourbillon ou la spirale. Il faut sortir, y compris géographiquement, de cette route toute tracée.

Felwine Sarr

Ce n’est pas sans lien avec le fait que mon point de vue sur le voyage est lié, à la fois, à ma condition assignée d’Africain et à une histoire individuelle faite de plusieurs strates qui empruntent à des expériences, à des humanités, à des affinités électives qui viennent du monde entier. J’ai essayé de faire en sorte que le récit reflète cette ambiguïté : quand je raconte un retour d’Égypte en suggérant, à mots à peine voilés, le racisme des hôtesses et des stewards de la RAM, ou lorsque j’engage la conversation avec un migrant africain qui fait la manche à Mantoue, c’est ma condition assignée qui compte ; mais lorsque j’évoque les arts martiaux sur la corniche de Dakar, c’est une tradition transmise d’Okinawa par celui qui fut mon maître durant quinze ans, Jean-Paul Ducros, en passant par la France, le Sénégal, le Japon.

MPB – Dans cette double affirmation cosmopolite et africaine, on retrouve un écho de ce qu’Achille Mbembe et vous-même aviez posé au principe des Ateliers de la pensée de Dakar et dont l’ouvrage collectif Penser l’Afrique-monde (2017) porte témoignage : cette idée qu’il est temps pour l’Afrique de parler des affaires du monde entier, depuis l’Afrique mais sans avoir à s’en tenir pour autant aux seules questions africaines.

FS – Tout à fait ! Sortir de ce que l’assignation peut avoir de réducteur implique le développement d’une conscience planétaire, d’un usage du monde et de l’Afrique-monde. Évidemment, les problématiques du continent nous concernent, mais nous devons pouvoir porter tranquillement un regard sur des questions beaucoup plus larges, en tant qu’habitants de cette planète. Or, très peu de nous sont encore invités à converser d’autre chose que l’Afrique : on est prêt à nous entendre sur ce continent-là, beaucoup moins sur le reste du monde. Je trouve que c’est un problème.

MPB – Un texte-voyage qui se déploie en tous sens, donc. Et en même temps, malgré les incursions à Lisbonne, à New-York, en Italie… le Nord est insensiblement repoussé à la périphérie du livre, au profit d’autres foyers et d’autres mises en résonance – du Sénégal au Cameroun, mais aussi à Haïti. Est-ce une manière de mettre en pratique cette connexion entre les Suds que la dernière édition des Ateliers de la pensée appelait de ses vœux ?

FS – Je dirais même que cette mise en pratique s’effectue de manière active et consciente. Comme je le disais plus tôt, lorsqu’une proposition de déplacement arrive et que Haïti se présente, c’est Haïti qui gagne. De même, d’ailleurs, pour le Brésil. Parce qu’il y a aujourd’hui un vrai désir collectif, partagé, de connecter l’Afrique et ses diasporas, mais aussi d’aller vers de lieux qui ne semblent pas spontanément désirables – alors qu’ils le sont ! Comme le dit l’essayiste indien Pankaj Mishra, nous avons été captés dans notre désir d’Occident, il nous habite et a beaucoup déterminé les lieux vers lesquels nous allions et les lieux qui sont rendus désirables. Je me suis dit qu’il fallait réussir à se « dés-aimanter » : le risque, sans cela, c’est de rester aimantés par les grandes capitales culturelles du monde, et de se retrouver à tourner en rond, pendant que le reste du monde devient complètement étranger.

Il faut réussir à se “dés-aimanter” : le risque, sans cela, c’est de rester aimantés par les grandes capitales culturelles du monde, et de se retrouver à tourner en rond, pendant que le reste du monde devient complètement étranger.

Felwine Sarr

MPB – Cette aimantation, il en est aussi question dans votre livre, lorsque vous évoquez le rêve d’Espagne qui hante votre cousin décidé à émigrer, et dépeuple les rues de Niodor :

« Depuis quelques années, c’est la saignée. On dénombre environ mille jeunes qui ont fait la traversée sur une population estimée à huit mille cinq cents individus. Les classes sont vides, les champs abandonnés, les équipes de navétanes réduites, les pirogues de pêche manquent de main-d’œuvre. Et surtout, ceux qui sont restés sont tentés par le mirage de l’Espagne. Celui-ci est devenu le seul rêve, il a bousculé les autres dans les imaginaires ; réduit les possibilités à une seule… »

Dans un livre sur le voyage, ces pages sont frappantes parce qu’elles évoquent un point rarement évoqué en Europe : c’est aussi un puissant désir de voyage qui traverse les migrations contemporaines…

FS – C’est une erreur de croire que la dimension économique prime systématiquement : contrairement à ce qu’on dit, ceux qui partent ne sont pas les plus démunis. Ils ont les moyens d’économiser, de payer un passeur, d’organiser un voyage. Les plus démunis ne partent pas, ou alors juste à côté. Lorsqu’on ramène tout à un problème d’employabilité, on ne voit pas que la dimension imaginaire prend le dessus. Et sur ce point, il faut bien le reconnaître : nous avons pour l’instant perdu la bataille des imaginaires. Nous n’avons pas réussi à garder l’espoir en lieu sûr, pour une certaine proportion de la jeunesse, ni réussi à rendre nos espaces suffisamment désirables pour eux. C’est l’imaginaire qui va conduire les jeunes à tenter des traversées aussi dangereuses, et c’est pourquoi il faut travailler là-bas sur les représentations.

MPB – Vous écrivez à ce propos qu’il ne sert à rien d’avoir un regard moralisateur, ou d’alerter les candidats au départ sur les dangers et les désillusions du voyage… Ce que l’on peut dire a peu de force contre une telle puissance, un tel désir d’ailleurs.

FS – Nous le voyons déjà : leurs regards sont déjà ailleurs, ils ne sont plus là mentalement. Ils sont à un moment de leur vie où ils doivent prendre des chemins initiatiques. Les grandes initiations de nos sociétés n’existent plus, mais ils sont dans un imaginaire où un humain, un homme à la fleur de l’âge doit s’éprouver et se réaliser, doit débroussailler son propre sentier, tracer sa route, abattre ses arbres. Ils doivent le faire.

C’est en cela que consiste cette traversée dangereuse et périlleuse : c’est une initiation ! Et elle fonde la possibilité de récit sur soi. C’est Ulysse et de nombreuses autres mythologies. Quand ils reviennent, c’est le retour à Ithaque, et il est fondamental de comprendre cela chez eux. Ils ont leur propre lecture de la géopolitique du monde. Ils sont aimantés, et nous ne réussissons pas à les désaimanter, ou à faire en sorte que les lieux qu’ils quittent soient aussi désirables pour eux. Pas encore.

MPB – Voyez-vous votre travail d’écriture comme une manière de prendre part à cette lutte pour le renouvellement des imaginaires ?

FS – Absolument. Dans Méditations africaines, je décrivais un jeune qui prenait un cours de piano à Saint-Louis. Il était entre un monticule d’ordures et un maître de piano qui enseignait les notes qui perforent l’âme de ce jeune. Je remarquais que, depuis n’importe quel lieu, nous pouvons nous élever vers le ciel. L’essentiel est de regarder les lieux avec suffisamment de sensibilité, de bienveillance, sans démagogie, et d’en révéler toutes les virtualités par la seule force du regard. Les lieux enserrent une pluralité de virtualités et de potentialités pour qui sait les voir. C’est un éloge paradoxal, je le sais bien, de la part d’un grand voyageur… En ce sens, je suis le moins indiqué pour interdire ou déconseiller le voyage à qui que ce soit. La possibilité du voyage doit être inscrite comme une liberté fondamentale : chacun doit avoir la possibilité d’aller visiter le monde, d’aller le goûter, d’avoir des usages du monde. Cette liberté fondamentale me semble distribuée de façon complètement inique et asymétrique, en niant une aspiration à laquelle les jeunes Africains ont droit. Ils doivent pouvoir circuler, par désir, par plaisir, pas seulement par nécessité vitale. Un voyage qui ne serait pas seulement sous le mode « je marche ou je crève ». Seule une modalité réduite du voyage leur est accordée : celle de mettre leur vie dans la balance. Alors qu’ils devraient pouvoir circuler librement, aller et revenir, et je pense même que si cette circulation était possible, elle déchargerait la puissance de l’aimant qui les attire vers ces grandes capitales européennes.

La possibilité du voyage doit être inscrite comme une liberté fondamentale : chacun doit avoir la possibilité d’aller visiter le monde, d’aller le goûter, d’avoir des usages du monde.

Felwine Sarr

MPB – Dans votre livre, on ne voyage pas seul : la géographie de ces voyages est tissée par toute une série d’amitiés, de rencontres, de retrouvailles, qui vous lient à ces endroits du monde. Si le thème des diasporas fait aujourd’hui l’objet de nombreuses réflexions, c’est une sorte de diaspora amicale que vous décrivez…

FS – Je trouve important de nommer les amitiés, les affinités électives, de nommer les lieux, de nommer les personnes, de les inscrire dans une patrie imaginaire qui est peut-être, au fond, notre vraie patrie : celle des liens que nous tissons. Ce ne sont pas les lieux vides, inhabités, que nous apprécions : si nous trouvons certains endroits attachants, c’est parce que certains liens nous y attachent, et il nous arrive de décider de nous installer ou de quitter certains lieux parce que la qualité des relations qui nous y lient s’est affadie. Signaler des personnes en chair et en os, des êtres de bonne volonté qui essaient de maintenir la lueur allumée, pour reprendre un mot de René Char, permet aussi de sortir des dichotomies un peu trop faciles. Dans tous les lieux, j’ai trouvé des êtres animés par le rêve du lien de qualité, de la belle coopération sociale, et le rêve de faire émerger des mondes beaucoup plus harmonieux, justes, équitables. Ces affinités-là réduisent les distances, l’étrangeté, et le lieu d’hospitalité devient une demeure où l’on trouve joie et plaisir à s’établir. Ces personnes vous accueillent et créent des espaces pour que vous puissiez les rencontrer et rencontrer d’autres personnes. Cette puissance-là me semble politique. Peu importe ce que les États ou les gouvernements font, des individus dans des lieux divers tissent des liens d’une nature différente.

Nommer les amitiés, les affinités électives, nommer les lieux, nommer les personnes, les inscrire dans une patrie imaginaire qui est peut-être, au fond, notre vraie patrie : celle des liens que nous tissons.

Felwine Sarr

MPB – Le récit de voyage est toujours peu ou prou un récit de soi, et votre livre ne fait pas exception : nous y rencontrons, par petites touches, votre village d’enfance, l’origine et la raison du prénom « Felwine », mais aussi la silhouette de votre père. Cette dimension autobiographique faisait-elle partie du projet d’écriture ?

FS – J’y ai beaucoup réfléchi, parce que je voyais cet aspect apparaître, et que je suis quelqu’un de pudique, assez méfiant vis-à-vis des tentations de l’autofiction et de la biographie. J’avais le souci d’éviter le narcissisme, et je me suis demandé en quoi cela peut intéresser les autres. Mais dans le chapitre consacré à Niodior, sous le manguier de Boussoura, je prends le lecteur par la main et je l’introduis dans l’intimité de ma demeure. Je lui ouvre l’espace de chez moi, simplement. C’est ce qui était important pour moi, de le faire dans la simplicité, sans affectation. Je l’invite chez moi : « viens prendre le café, viens t’asseoir sous le manguier de Boussoura, prendre le thé et écouter les histoires. » C’est une question d’hospitalité, et qui permet une forme d’intimité, donc un texte moins désincarné.

Je ne suis pas vieux, mais il me semble qu’avec l’âge, rien de ce qui est humain ne m’est étranger. J’ai fortement déchargé les éléments biographiques, qui sont simples et banals et peuvent du coup prendre place de manière assez simple dans le récit, tant que l’on ne veut pas en faire une singularité extraordinaire. Je me suis aperçu que je ne pouvais pas toucher certaines questions dans leurs vérités si je ne les exposais pas telles qu’elles sont. Il était nécessaire, pour la vérité du récit, de raconter la pirogue, les retrouvailles avec les lieux d’enfance après les voyages.

MPB – En parlant de parcours, votre trajectoire est marquée par une série d’allers et retours entre le travail littéraire (du récit au théâtre) et la démarche intellectuelle, dans une observation du monde contemporain nourrie des sciences sociales. Comment vous situez-vous aujourd’hui, dans cet entre-deux ?

FS – Cette année est pour moi une année littéraire : je viens de terminer un roman intitulé Les lieux qu’habitent mes rêves qui sera publié à la rentrée, ainsi qu’un texte de théâtre, Traces, déjà monté et joué, à paraître en mars chez Actes Sud. Parallèlement, je suis aujourd’hui à l’université de Duke pour travailler sur un projet intitulé « l’écologie des savoirs », qui questionne la pluralité des régimes de savoirs tels qu’ils prennent corps, en particulier, dans les arts : le cours que je donne actuellement, « Music, History & Politics in Contemporary Africa » s’efforce de proposer une histoire post-coloniale de l’Afrique, exclusivement à travers l’archive musicale. L’archive musicale nous renseigne sur les données culturelles, évidemment, mais aussi sur les données sociales et politiques, de manière très riche : l’archive musicale est un lieu de savoir. Dans le même temps, ma réflexion économique continue : nous avions engagé, voici trois ans à Nantes, une série d’entretiens avec l’économiste Gaël Giraud, dont j’apprécie la démarche atypique, et cela a fini par donner un livre qui s’appellera L’Économie à venir. Nous y repensons toutes les catégories philosophiques et anthropologiques de l’économie dominante, nous les tordons pour esquisser d’autres perspectives.

MPB – Ces différents projets personnels semblent marquer aussi le désir de faire une pause, vis-à-vis de votre engagement intense dans une démarche collective telle que celle des Ateliers de la pensée, où il s’agit d’organiser la possibilité d’une circulation des savoirs : comment vivez-vous aujourd’hui ce rôle de porte-parole d’une nouvelle génération de chercheurs africains ?

FS – Les Ateliers se poursuivent, et nous sommes en train de réfléchir à la prochaine édition, mais j’avais en effet besoin de retrouver une voie singulière qui me soit propre, et un ensemble de questions qui m’habitent. Que vous le vouliez ou non, engager ce type d’action, publier Afrotopia ou accepter de contribuer à un rapport consacré à la restitution des œuvres d’art implique de devenir un porte-voix, au risque de se retrouver rapidement enfermé, perpétuellement assigné à ce rôle par les interviews ou les conférences… Or, s’il est essentiel d’assumer cette responsabilité, il faut savoir s’en échapper, pour renouer le fil de ce qui vous animait avant de vous mêler de ces questions. Il faut savoir se retirer de ces lieux, les laisser évoluer à leur rythme, pour retrouver des chemins plus intimes et plus individuels, qui vous régénèrent et vous nourrissent à nouveau. Il faut à nouveau s’abreuver, il faut à nouveau se remettre à questionner, pour être en mesure de dire quelque chose qui vaut la peine d’être dit. Vient le moment où il faut sortir du tourbillon et se poser à nouveau les questions fondamentales qui vous animent. Il faut se remettre en quête. ◼

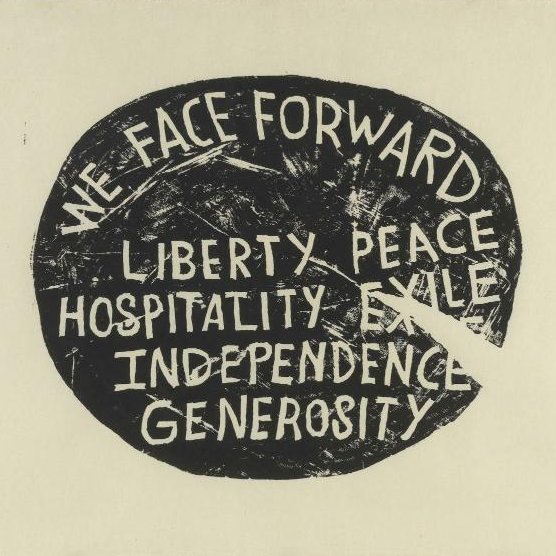

Planétarium, cartographies contemporaines

Urgence climatique, nouveaux équilibres internationaux, hausse des migrations, transition numérique : les quatre transformations majeures qui caractérisent notre temps ont en commun de bouleverser l’espace dans lequel se déploient l’action et la vie humaines. Dans un monde où l’ensemble des repères dont nous disposions se trouve ébranlé, l’art et la pensée contemporaine peuvent-ils aider à s’orienter ? Afin de contribuer à dresser une autre image du monde, le cycle Planétarium propose d’articuler deux séries d’enquêtes : d’une part un panorama des instruments, tant techniques (de la cartographie à la géolocalisation) que conceptuels (que deviennent le couple local-global ? Qu’appelle-t-on encore une frontière ?). D’autre part, un inventaire des attachements, ces inscriptions géographiques dont dépend concrètement l’exercice de la pensée et de la création.

Pour chaque séance, Planétarium convie ses invité(e)s du monde des sciences, des sciences humaines et de l’art, à prendre appui sur un lieu (autrement dit, à introduire systématiquement leur propos par la désignation et la description d’un espace réel ou fictionnel où leur paraissent se concentrer certains enjeux de notre temps), complétant ainsi de séance en séance une cartographie fragmentaire des sites successivement explorés. Accompagné(e)s en direct par le dessinateur Éric Valette, qui esquisse l’atlas de ces lieux de pensée. Bouleversé par cet autre événement planétaire qu’est la pandémie de la covid-19, le cycle initié en 2020 par une série de sessions au Cinéma 1 du Centre Pompidou se poursuit durant la période de fermeture au travers de contributions publiées chaque mois dans le quotidien d’idées AOC.media, de conversations publiées dans le Magazine du Centre Pompidou et de rencontres à découvrir bientôt en vidéo.

Un cycle de rencontres proposé par le Centre Pompidou et la fondation Mao Jihong

Otros artículos para leer

Programa de eventos

Portrait de l'intellectuel Felwine Sarr

Photo © Antoine Tempé, 2017

Illustration © Stéphane Trapier