Hervé Télémaque : « Port-au-Prince ou Paris, pour moi c’est la même chose. »

Après un séjour de trois années à New York où il se familiarise notamment avec l’expressionnisme abstrait qui influence ses premières peintures à la gestualité affirmée, Télémaque s’installe à Paris en 1961. Il se rapproche du groupe surréaliste. Sur la toile, il orchestre la rencontre d’objets empruntés à la société de consommation et à la culture populaire, provoquant de réjouissants courts-circuits visuels. Bientôt adepte de la « ligne claire », Télémaque livre des peintures à forte teneur autobiographique. Elles se construisent comme des métaphores visuelles à la portée critique certaine, entre contre-culture et anticolonialisme, tout en explorant les relations complexes entre image et langage. De 1968 à 1970, l’artiste cesse pourtant de peindre pour réaliser d’intrigants assemblages d’objets où la canne blanche, emblème de la cécité, joue un grand rôle. Lorsqu’il revient à la peinture, il se confronte pour la première fois au collage dont il renouvelle profondément les modalités. Durant les années 1990, Télémaque entreprend aussi un ensemble de dessins au fusain, dont les formes sombres et la découpe élaborée dialoguent avec une importante production de reliefs en bois de récupération recouvert de marc de café. Les années 2000 sont celles d’un nouveau regard porté sur le monde, à la suite d’un retour aux sources africaines. Des allusions fréquentes à la négritude et des commentaires plus précis sur l’actualité politique française se font alors jour. Au milieu de la décennie, Télémaque fait un retour inattendu et fécond à une nouvelle et saisissante forme de picturalité. Entretien avec l’artiste.

Christian Briend – Quel sens donnez-vous à votre exposition au Centre Pompidou ?

Hervé Télémaque – C’est une consécration bien sûr (rires) ! Plus sérieusement, le Centre est quand même le plus grand musée d’art moderne de la ville et du pays où je vis et c’est important pour moi. Cette exposition découle lointainement d’une idée commune à Dominique Bozo et à moi. En devenant très vite et très jeune une sorte de vedette du pop art, je suis d’abord invité à exposer en Italie, en Angleterre, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Espagne. J’ai donc commencé ma carrière en Europe. Puis, j’ai décidé de me recentrer sur la France. En 1976 a lieu ma première grande rétrospective au musée d’art moderne de la ville de Paris et Dominique Bozo, alors conservateur au Palais de Tokyo et futur président du Centre Pompidou (de 1991 à 1993, ndlr), s’est intéressé à moi à partir de ce moment. Il considérait, à tort ou à raison, que mon travail n’était pas encore à la portée du public, des collectionneurs, et a fait en sorte que mes peintures entrent régulièrement dans les musées français.

Christian Briend – Ce rapport particulier à la France reflète votre situation personnelle et renvoie à vos origines haïtiennes…

Hervé Télémaque – Ma mère qui portait un nom français a été élevée ici. Elle se disait très haïtienne mais elle avait reçu toute son éducation en France. À Haïti j’ai vécu en français, avec une dame – ma mère qui lisait tout le temps en français. Port-au-Prince ou Paris, pour moi c’est la même chose. Être haïtien ou français n’a jamais été un problème en soi…

Port-au-Prince ou Paris, pour moi c’est la même chose. Être haïtien ou français n’a jamais été un problème en soi…

Hervé Télémaque

Christian Briend – Il y a tout de même eu la parenthèse new-yorkaise…

Hervé Télémaque – J’ai failli devenir un peintre américain. Mon professeur Julian Levi à New York, qui était un Juif polonais et qui a été un soutien formidable pour moi pendant trois ans, voulait que je devienne américain le plus vite possible. Il m’avait dit : « Achète une télévision pour apprendre l’anglais et fais-toi naturaliser. » Je n’ai fait ni l’un ni l’autre.

Christian Briend – Aujourd’hui, a-t-on trop tendance à vous associer d’emblée à la figuration narrative ?

Hervé Télémaque – Je suis arrivé à Paris en 1961 avec comme bagage les grands maîtres de l’expressionnisme abstrait, De Kooning, Pollock, Rothko, dont je connaissais très bien la peinture, mais cette école, proprement new-yorkaise, me paraissait insuffisante pour raconter d’où je venais et qui j’étais. C’est pourquoi je me suis surtout intéressé à l’œuvre d’Arshile Gorky qui me paraissait à la fois plus complexe et plus riche de nuances et de narration. C’est ce qui m’a amené, une fois arrivé à Paris, à m’intéresser au surréalisme. Puis, fatigué de l’académisme parisien, après celui de New York, et des petits maîtres de l’abstraction lyrique, j’ai voulu retrouver des moyens proprement narratifs. Avec mon copain Bernard Rancillac on a donc monté les expositions des « Mythologies quotidiennes » qui constituaient avant tout une tentative de réunir des forces, un groupement de forces.

Christian Briend – Quelle différence faites-vous entre le pop et la figuration narrative ?

Hervé Télémaque – Le pop est né d’une fatigue formaliste new-yorkaise. Il s’agissait de recharger la peinture par une certaine dose d’analyse. Roy Lichtenstein, qui vient pourtant de l’abstraction, en est un exemple parfait quand il regarde les comics et les restructure de manière apparemment figurative. Même s’il y a du récit dans certaines pièces de Rauschenberg, l’aspect narratif est évidemment beaucoup plus prononcé chez les Français. Mais la grande différence est ailleurs. À part James Rosenquist peut-être, les peintres américains, en pleine guerre du Vietnam pourtant, ne s’intéressent absolument pas à la politique, alors qu’à Paris, sur le boulevard Saint-Germain, on trouve en même temps le surréalisme finissant, le situationnisme et le communisme. À l’époque, il y a donc une richesse idéologique et culturelle puissante à Paris. Et comment faire de la peinture en ne tenant pas compte de tout ce bagage intellectuel ?

Christian Briend – De votre côté, vous y ajoutez une part autobiographique ?

Hervé Télémaque – Je me suis servi de mon autobiographie de métis et d’Haïtien pour structurer un double langage fondé à la fois sur le politique et sur le social, autour de la question de l’identité et du racisme, mais aussi sur la sexualité qui est très importante pour un ancien analysé comme moi. À New York, j’avais suivi une psychanalyse qui a nourri les deux pôles de ma narration et dont on retrouve d’ailleurs des traces directes dans les tableaux de ma période américaine. C’est tout cela, je crois, qui fait plus ou moins mon originalité.

Je me suis servi de mon autobiographie de métis et d’Haïtien pour structurer un double langage.

Hervé Télémaque

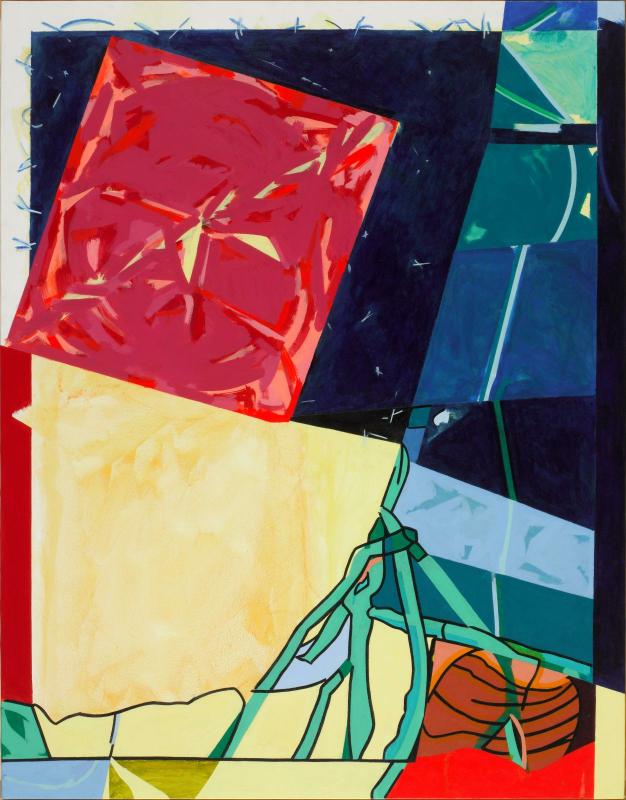

Christian Briend – Cette rétrospective se termine sur une splendide peinture à laquelle vous êtes encore en train de travailler. C’est un hommage à Gorky ?

Hervé Télémaque – Quand j’ai découvert la dernière peinture de Gorky, The Black Monk [Le Moine noir], 1948, celle-ci m’a profondément ému, connaissant le contexte douloureux de la fin de la vie de Gorky, son cancer, son atelier qui brûle, sa femme qui le quitte… Avec cette œuvre, qu’il brosse vraisemblablement en deux heures de temps avant de se suicider, il a fait son adieu à la peinture et j’ai eu envie de faire pour lui un moine heureux. J’ai suivi sa composition presque à la lettre, même si j’ai agrandi le format pour développer la couleur et la forme de manière encore plus libre. C’est aussi une manière de refermer la boucle et de renouer avec mes débuts américains. ◼

© Centre Pompidou 2015

Otros artículos para leer

Hervé Télémaque, Petit célibataire un peu nègre et assez joyeux, 1965, huile sur toile, 80 × 80 cm

© Centre Pompidou