Voyage au bout des utopies modernes avec le collectif Suspended spaces

Fordlândia, la ville-Ford : projet fou au cœur de la forêt amazonienne, la ville modèle créée par Henry Ford dans les années 1930 pour y exploiter l’hévéa exhibe les vestiges d’une utopie industrielle dévorée par la jungle, les champignons, les révoltes, comme un symbole de la confrontation entre les fantasmes productivistes et un écosystème dont nous connaissons désormais la fragilité. Site hanté par les traces d’un imaginaire occidental et colonial, mais aussi lieu de vie pour ses habitants dans un Brésil aujourd’hui en crise, Fordlândia fut la destination choisie ces dernières années par le collectif pluridisciplinaire Suspended spaces qui, au fil de ses voyages, documente les interstices de la modernité conquérante.

Après une résidence flottante qui a rassemblé vingt plasticiens et chercheurs, donnant lieu à un impressionnant volume paru cet hiver aux Presses du Réel, conversation avec trois des membres du collectif : Françoise Parfait, artiste et professeure des universités en arts et médias à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jan Kopp, artiste visuel, et Éric Valette, dont les interventions dessinées ponctuent chaque mois les séances du cycle Planétarium du Centre Pompidou.

Françoise Parfait – Les activités de Suspended spaces ont débuté en 2007. Du fait des hasards de nos activités artistiques et universitaires, nous nous sommes alors retrouvés à Chypre, face à Varosha, quartier balnéaire de Famagusta transformé en ville fantôme suite à la partition de l’île entre la partie turque et la partie grecque. La ville était comme kidnappée, prise dans un temps arrêté dans l’attente du résultat des négociations entre le nord et le sud de l’île. C’est cette situation et la discussion avec des amis eux-mêmes déchirés par l’histoire de la partition de l’île qui ont donné naissance au projet – avec le sentiment que, si cette situation appelait des réponses politiques et géopolitiques, il émanait aussi de la ville un très fort potentiel fictionnel et poétique. L’idée était de faire partager ce saisissement à d’autres, qu’ils soient artistes, acteurs de la scène chypriote ou chercheurs ancrés dans des disciplines comme l’histoire ou l’anthropologie, en rassemblant en quelque sorte divers outils pour aider à comprendre.

Après Chypre, après le Liban, Fordlândia est la dernière étape en date de ce qui est devenu une enquête au long cours, autour de projets utopiques produits par la modernité et qui ont échoué. Durant plusieurs résidences au Brésil, notre attention a été attirée par ce bourg, ce village amazonien dans lequel Henry Ford avait voulu implanter une cité-modèle pour exploiter l’hévéa, réplique d’une petite ville américaine au milieu de la jungle. Ce projet, dont je ne sais pas si on peut le dire utopique, en tout cas intensément moderne, semblait avoir laissé des traces puissantes dans la géographie de la ville comme dans l’esprit de ses habitants. Nous avons voulu y inviter des artistes et des chercheurs à porter leur regard sur ce lieu, en partageant réflexions et actions avec des artistes brésiliens, majoritairement ancrés à Bélem.

Dans le protocole que vous mettez en œuvre, il y a ce choix d’effectuer un voyage à plusieurs – à Fordlândia, c’était une remontée du fleuve en bateau, bateau sur lequel la résidence s’est ensuite déroulée sur place pendant quinze jours. Qu’apporte au juste ce voyage ? Et, s’agissant d’un territoire comme l’Amazonie, comment s’arrange-t-on avec la mythologie du voyage ou de l’expédition coloniale ?

Éric Valette – C’est vrai que le voyage peut induire un regard surplombant sur une situation fragile ; cette question, en fait, nous accompagne depuis l’origine du projet Suspended spaces. En 2007, notre voyage à Famagusta intervenait un an après l’échec de Manifesta, cette biennale itinérante qui avait échoué à se tenir à Chypre : nous sommes arrivés au beau milieu d’une ambiance extrêmement tendue. Le projet s’est donc construit en large partie autour de cette interrogation : comment faire dans de telles situations, qui ne sont pas les nôtres au départ et relèvent d’une forme d’héritage de rapports coloniaux dont nous héritons nous-mêmes au titre des anciens dominants ? À chaque fois, c’est le travail sur place qui a permis de répondre à cette question. De plus, si ces espaces nous intéressent, c’est aussi dans leur dimension paradigmatique, comme des lieux où se cristallisent des questions qui sont également les nôtres. Chacune des étapes met en relation la dimension très spécifique d’un lieu qui nécessite d’aller sur place pour en avoir une appréhension sensible, et un problème général dont nous sommes partie prenante.

Lorsque nous avons entendu parler de Fordlândia, il nous a ainsi semblé que ce lieu concentrait des éléments autour desquels notre interrogation tournait depuis dix ans : dans ce village s’était déroulée la rencontre entre le projet moderne et des situations qui l’avaient concrètement rendu impossible, et la persistance de cette impossibilité semblait avoir laissé des traces. Pour autant, rien ne garantissait que cette sorte de téléscopage conceptuel entre Ford, le caoutchouc, l’Amazonie, la crise écologique, trouverait sa traduction dans une expérience sensible ; il a fallu effectuer un voyage de repérage pour vérifier que le lieu pourrait déclencher des échos, et ne pas en rester à une vision abstraite. Il a donc fallu aller voir, et puis il a fallu rester, s’attarder. Personne ne s’attarde à Fordlândia : la durée de la résidence a été essentielle dans notre relation avec les habitants.

Si ces espaces nous intéressent, c’est aussi comme des lieux où se cristallisent des questions qui sont également les nôtres.

Éric Valette

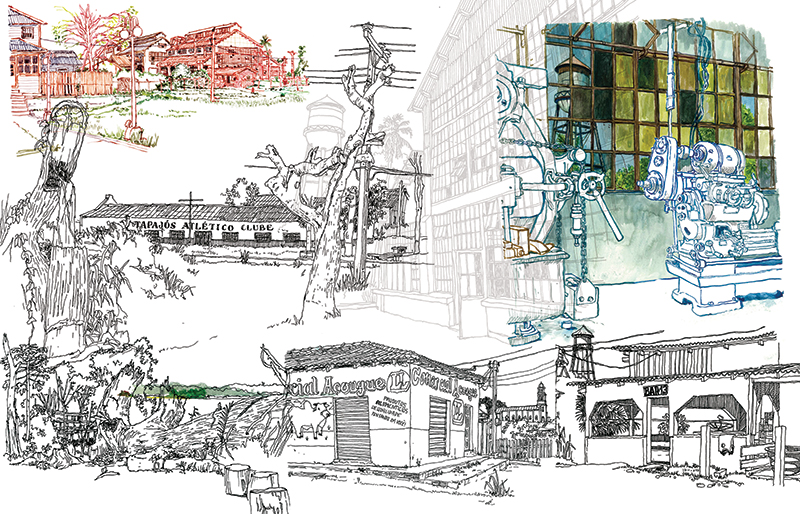

Jan Kopp – Chaque étape du projet se cristallise autour d’une image – la ville de Famagusta, le site d’Oscar Niemeyer au Liban, Fordlândia… et ces images ouvrent une curiosité : la force allégorique de ces lieux nous attire, nous pousse à sortir de l’atelier et à utiliser les moyens artistiques de la vidéo, du dessin, de la photographie, des actions improvisées et légères, pour essayer de saisir les vérités qui s’y trouvent contenues. Pour autant, on est très vite conscients que quelque chose est problématique dans cette envie d’aller voir ; d’où la nécessité de s’adresser à des personnes du lieu qui vont nous accompagner, et de comprendre concrètement si nous-mêmes, en tant qu’artistes, nous avons quelque chose à faire à cet endroit. Et le miracle est peut-être que jusqu’ici, cela fonctionne. À chaque fois un déplacement s’opère : au retour, la mythologie des lieux demeure, mais ce que nous avons vécu et rencontré n’est pas de l’ordre de la mythologie ; cela tient davantage à une poésie du quotidien, nourrie de la relation qu’entretiennent avec ces espaces les personnes qui les habitent. S’il importe de comprendre l’histoire mondiale dans laquelle ces espaces sont pris, le fait de s’y rendre et de s’y installer fabrique une découverte d’un autre genre, qui nous renseigne sur le présent. C’est le présent, et non l’histoire, que l’on partage.

Dans le récit à plusieurs voix retracé par le livre, ce qui frappe est en effet votre effort pour aller au-delà des images. Or ce n’est pas facile : à Fordlândia, se superposent l’image projetée par Henry Ford, cette utopie projetée sur l’Amazonie, mais aussi l’imagerie de la jungle, et l’imagerie des ruines…

Françoise Parfait – La question de la mélancolie ou de la nostalgie nous a alertés dès le départ ; dès la fin des années 2000, la complaisance avec laquelle un certain nombre d’artistes contemporains se contentaient de contempler les ruines, avec une sorte de nostalgie du moderne, nous faisait horreur. Plutôt que des ruines, nous voyons dans ces espaces des inachevés de la modernité, en suspens entre deux moments de l’histoire ; leur avenir n’est pas écrit, ils ne sont pas figés dans la ruine. Leur potentiel n’est pas attribué ou ré-attribué. C’est la question que posaient les architectes libanais face aux vestiges laissés par Niemeyer à Tripoli : « Que fait-on de cela ? Comment requalifier cette archive moderne, pour en faire quelque chose de vivant ? ». C’est un potentiel ou une promesse d’avenir, davantage qu’une ruine dressée comme la nostalgie d’une histoire mise en échec. Notre but a toujours été d’être dans l’imagination d’une histoire à venir.

Éric Valette – En partant en Amazonie, nous avions affaire à une quantité énorme de fantasmes, de couches de représentations ; c’est pour cela que nous ouvrons le livre avec l’imaginaire amazonien, avec le cinéma de Werner Herzog… On avait tous des images en tête. La dimension réelle du lieu est alors très importante : ne pas en rester à l’imaginaire, comprendre plutôt pourquoi ce lieu est en suspens et quel rapport les habitants entretiennent avec leur histoire. Ainsi, nous étions partis avec l’idée que Fordlândia est un échec emblématique et presque allégorique de la rencontre entre une culture moderne industrielle et la réalité d’un territoire, et nous nous sommes retrouvés face à des gens qui étaient globalement nostalgiques parce qu’ils voyaient dans le projet de Ford la grandeur passée de leur bourg, dont les traces sont encore présentes. La vision historique que l’on peut avoir de la cruauté du projet, des souffrances qu’il a suscitées n’est pas perceptible sur place : sur les bancs publics du square, les habitants repeignent soigneusement le mot « Ford » chaque année, et le logo Ford est devenu l’emblème du village…

Notre but a toujours été d’être dans l’imagination d’une histoire à venir.

Françoise Parfait

À vous lire, on dirait que Fordlândia est à la fois saturé et privé de représentations : le logo est devenu l’identité du village, mais ébaucher une carte du lieu semble difficile… À ce propos, pourquoi la cartographie semble-t-elle aussi centrale dans votre démarche artistique ?

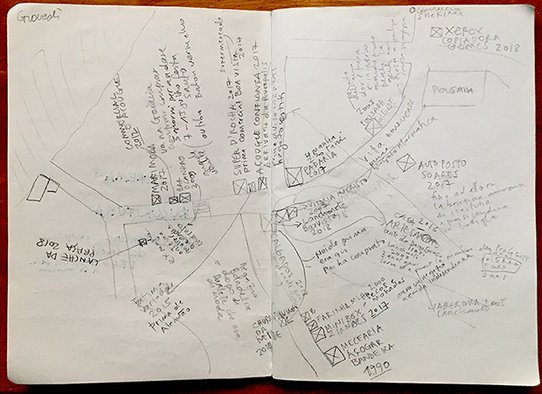

Françoise Parfait – La carte peut s’inscrire dans différentes pratiques, sur place et au retour. À Fordlândia, Alessia de Biase qui est architecte et anthropologue de l’urbanisme a fait le tour des commerces en interrogeant les personnes, et a commencé à dessiner une carte reproduite dans le livre ; en faisant le plan du petit square au centre du village, de la place centrale, le propos de Bertrand Lamarche était plutôt de produire une carte imaginaire… Susana de Sousa Dias a utilisé un drone pour travailler avec le point de vue aérien et filmer le village en plan. Et puis, c’est encore une carte, réalisée par Jean-Claude Chianale (le graphiste du livre), qui est à l’origine de l’installation collective Mapping Fordlândia que nous avons présentée à San Sebastián, une carte à assez grande échelle sur laquelle les artistes viennent déposer des gestes et des signes liés à leur expérience du lieu.

Éric Valette – Malgré toute l’imagerie que nous avons aujourd’hui, malgré Google Street View, il est difficile de se faire une image du village avant d’y aller – cela tient à la végétation, au niveau de l’eau qui change selon les saisons et modifie l’apparence et le tracé des berges. Les plans de l’époque de Ford sont obsolètes, les noms de rue ne sont pas les noms utilisés… pour nous, cette sorte d’imperméabilité du site vis-à-vis de la cartographie a été une porte d’entrée. Dresser des cartes, ce n’était pas fournir au village un outil qui lui aurait manqué (les habitants s’en fichent bien !) mais rendre visible la multiplicité des points de vue ; d’où l’intérêt d’établir une carte sensible qui ne soit pas le reflet d’un point de vue unique.

Les artistes réunis à Fordlândia ont emprunté à différents médiums (la photographie, le film, l’installation, la performance…) mais ils ont aussi mis en œuvre des gestes artistiques récurrents : documenter, collecter, réparer… Comment ces gestes s’inscrivent-ils dans votre démarche ?

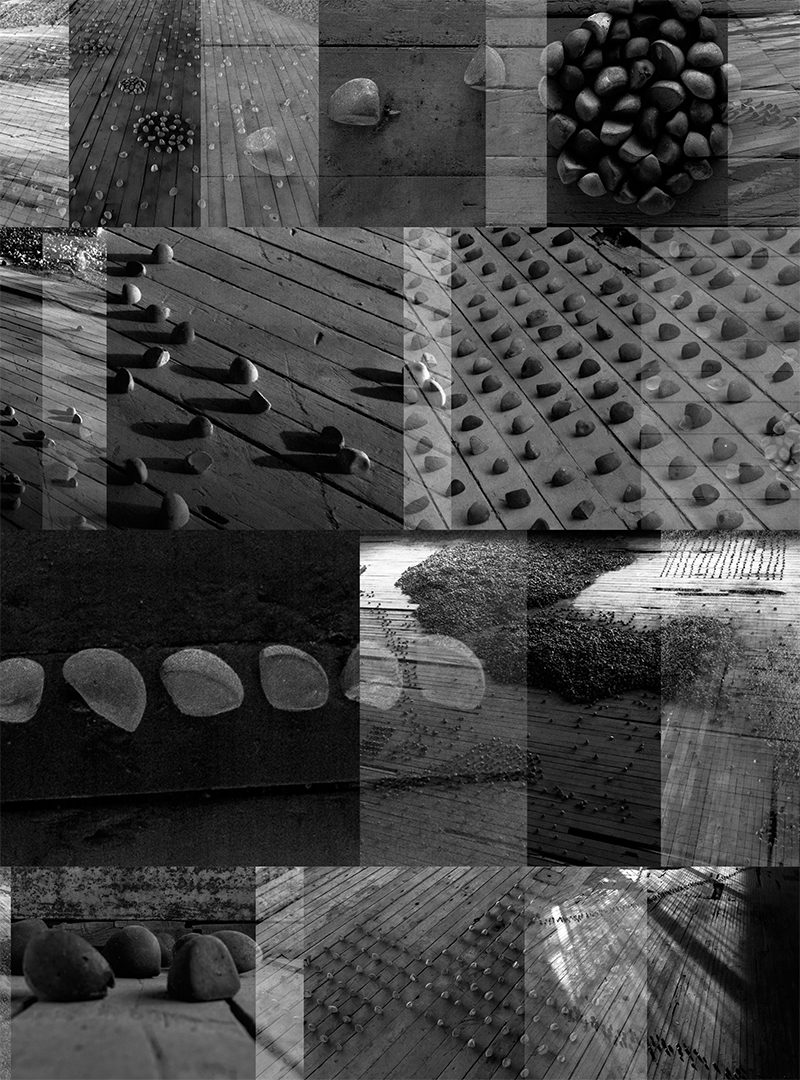

Jan Kopp – pour ma part, j’ai passé l’essentiel de mon temps dans l’une des usines où étaient dispersées de nombreuses pièces mécaniques, métalliques, datant du temps de Ford ; j’ai alors réalisé et filmé une forme d’action, de performance, qui consistait d’abord à nettoyer un espace assez large, puis à installer toutes ces pièces trouvées comme un tapis qui traverserait le champ de la caméra, en produisant aussi différentes sonorités. Dans le film, je pose d’un côté ce que j’enlève de l’autre, pour retrouver le champ vide au bout d’une heure environ. C’est donc une dépense d’énergie absolument inutile, allant du vide au vide. Chacun d’entre nous était attentif à trouver une démarche qui tienne compte du regard des habitants qui nous accueillaient, et qui nous obligeait aussi à entretenir un rapport physique avec le lieu, à se confondre avec lui – en évitant surtout de sembler être là pour prélever des choses. Lorsque Valérie Jouve a dû bricoler un châssis pour sa chambre photographique, ou lorsque Maïder Fortuné a commencé à écrire un scénario avec des enfants et des adolescents, il s’agissait chaque fois d’éprouver le potentiel de la rencontre, avec le risque de l’échec ou de tomber dans le vide ; mais cette fragilité fait partie de l’ensemble des productions.

Éric Valette – Il faut insister sur un point : les résidences proposées par Suspended spaces ne s’assortissent pas, pour les artistes, de l’obligation de produire quelque chose même si, bien sûr, appréhender le lieu peut passer par tel ou tel médium particulier. Nous ne sommes pas des commanditaires… La contrainte de déboucher sur une production est, elle aussi, suspendue.

Il ne s’agit donc ni de prélever, ni de produire (comme pour se démarquer de ce qui était, au fond, l’alpha et l’oméga du capitalisme extractiviste à la manière de Henry Ford…). Mais que faire alors ? Réparer, comme l’a fait à Fordlândia Stéphane Thidet avec son Red sign, minuscule et fragile rideau rouge sur une fenêtre d’usine en ruine ?

Éric Valette – Réparer, oui, mais on pourrait dire aussi : prendre soin. Je pense à ces deux artistes brésiliens, Camila Fialho et José Viana, qui se sont installés une semaine entière dans un lieu très inhospitalier, couvert de déjections de chauves-souris, de nids de mygales, et ont passé une semaine à nettoyer et arranger des noix du brésil stockées là, avec des gens qui venaient leur rendre visite. Il s’agissait d’un exercice d’attention à l’un des détails de ce lieu : non un vestige de l’activité fordiste, mais une trace de la manière dont les habitants avaient réinvesti les lieux puis les avaient abandonnés à leur tour. Le geste du nettoyage implique à la fois de prêter attention avec beaucoup de précision, et d’effectuer une dépense d’énergie absurde aux antipodes du projet Ford, de la démesure productiviste. Réaliser des gestes démesurés dans leur absurdité était une forme de réponse, avec pour toute trace une captation vidéo dont la valeur est seulement documentaire. C’est une dimension politique, au sens culturel du terme, de notre projet. ◼

Planétarium, cartographies contemporaines

Urgence climatique, nouveaux équilibres internationaux, hausse des migrations, transition numérique : les quatre transformations majeures qui caractérisent notre temps ont en commun de bouleverser l’espace dans lequel se déploient l’action et la vie humaines. Dans un monde où l’ensemble des repères dont nous disposions se trouve ébranlé, l’art et la pensée contemporaine peuvent-ils aider à s’orienter ? Afin de contribuer à dresser une autre image du monde, le cycle Planétarium propose d’articuler deux séries d’enquêtes : d’une part un panorama des instruments, tant techniques (de la cartographie à la géolocalisation) que conceptuels (que deviennent le couple local-global ? Qu’appelle-t-on encore une frontière ?). D’autre part, un inventaire des attachements, ces inscriptions géographiques dont dépend concrètement l’exercice de la pensée et de la création.

Pour chaque séance, Planétarium convie ses invité(e)s du monde des sciences, des sciences humaines et de l’art, à prendre appui sur un lieu (autrement dit, à introduire systématiquement leur propos par la désignation et la description d’un espace réel ou fictionnel où leur paraissent se concentrer certains enjeux de notre temps), complétant ainsi de séance en séance une cartographie fragmentaire des sites successivement explorés. Accompagnés en direct par le dessinateur Éric Valette, qui esquisse l’atlas de ces lieux de pensée. Le cycle se déploie non seulement au travers d’une série de sessions au Cinéma 1 du Centre Pompidou, mais aussi au travers de contributions publiées chaque mois dans le quotidien d’idées AOC.media.

Un cycle de rencontres proposé par le Centre Pompidou et la fondation Mao Jihong

Otros artículos para leer

Programa de eventos

Fordlândia, hangar à caoutchouc, 2018

© Suspended spaces

Illustration © Stéphane Trapier

![« Mapping Fordlândia » (expo « On Fail[l]ed Tales and Ta[y]lors », San Sebastián, 2020) © Suspended spaces](/fileadmin/user_upload/Mapping_Fordlandia.jpg)