Chez Xie Lei, une inquiétante étrangeté devient peinture

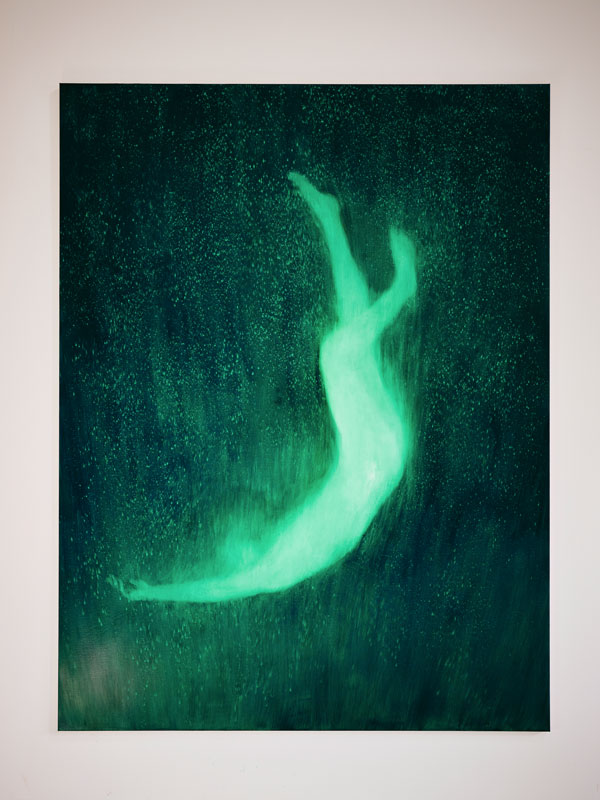

On ne saurait précisément qualifier les corps diffus qui flottent sur ces sept toiles baignées de vert. Irradiant d’une lumière presque phosphorescente leur décor feuillu, ces silhouettes peintes par l'artiste Xie Lei (né en Chine en 1983) pour la 25e édition du prix Marcel Duchamp dépeignent toutes, nous dit leur auteur, une même action : la chute libre. Pourtant, baigné d’un impalpable mystère, l’ensemble interroge. Et si ces corps-halos effervescents aux membres alanguis, dont la chair semble subtilement se déliter dans le vide, n’étaient pas en train de s’approcher du sol, mais au contraire en train de s’en élever ?

Cela fait maintenant près de vingt ans que Xie Lei perfectionne cette peinture de l’ambiguïté – une « poétique de l’étrange », comme il nous la définit lui-même au cœur de son atelier au sud de Paris. Que leurs formats soient réduits et intimistes, favorisant les cadrages rapprochés sur les corps et visages fantomatiques, ou plus monumentaux, favorisant leur insertion dans des décors souvent vides et profonds, ses toiles s’offrent en effet généralement à au moins deux interprétations distinctes. Lorsqu’une tête obscure en embrasse une autre plus claire (Encounter I, 2022), ce qui s’apparente à un baiser passionnel pourrait tout aussi bien évoquer l’étouffement, voire l’aspiration vampirique de l’âme. Lorsque deux êtres debout s’enlacent (Protection I, 2024), le plus incandescent pourrait tout aussi bien s’évaporer pour fuir son partenaire que le gratifier de sa divine apparition entre ses bras. Quant aux figures en chute libre que l’on retrouve sur les cimaises du Musée d’Art Moderne (Paris 16e) en octobre, l’artiste lui-même les situe entre « le funambule et le somnambule ». Les humains dépeints par Xie Lei, dont les traits comme le genre sont rarement identifiables, naviguent indéniablement entre deux eaux.

Les humains dépeints par Xie Lei, dont les traits comme le genre sont rarement identifiables, naviguent indéniablement entre deux eaux.

Natif de Huainan, l’artiste a très tôt étudié la pratique des arts graphiques et picturaux dans un apprentissage qu’il complétera par cinq ans aux Beaux-arts de Paris puis un doctorat (sciences, arts, création, recherche). S’il a beaucoup appris de ce riche parcours académique, et ne masque pas sa passion pour les grands maîtres de la peinture occidentale classique – Delacroix, Philippe de Champaigne, Velázquez ou encore Goya –, il s’affranchit toutefois de ses conventions en laissant le plus de place possible à son imaginaire. « Je ne travaille jamais avec des modèles vivants. À mes débuts, je collectais beaucoup d’images – de journaux, de magazines, d’Internet – pour m’en inspirer, mais c’est de moins en moins le cas. Mes sujets sont plutôt des chimères, des mélanges d’éléments piochés dans ma mémoire. Des scènes banales où il se passe toujours quelque chose d’extraordinaire », résume-t-il.

Je ne travaille jamais avec des modèles vivants […] Mes sujets sont plutôt des chimères, des mélanges d’éléments piochés dans ma mémoire.

Xie Lei

En formant sur la toile ces « images mentales », le peintre exprime sa volonté d’une démarche « la plus universelle possible ». « C’est cette ambiguïté du contenu, ajoute-t-il, qui, paradoxalement, confère à l’œuvre tout son sens. » Un parti pris qui se lit très littéralement dans l’absence de détails caractérisant ses corps, mais aussi leurs couleurs peu naturelles – jaunes, vert d’eau, bleus – et l’effet de fondu qui dilue leur matérialité charnelle dans la toile.

Xie Lei parachève cette démarche en intitulant ses œuvres par des mots uniques renvoyant à des concepts, des archétypes ou des actions simples : « embrace », « breath », « possession », « rescue »… Certains sont même empruntés à la littérature française, comme à Albert Camus et Jean Genet, qu’il apprécie particulièrement. Grand bibliophile, le peintre note aussi parmi ses références les textes de la psychanalyste Julia Kristeva ou encore des écrivains chinois Tchouang-tseu et Pu Songling.

C’est dans le sommeil que le peintre puise une grande partie de son inspiration. Pour son projet en tant que finaliste du prix Marcel Duchamp 2025, Xie Lei a immédiatement pensé à un songe récurrent, à valeur universelle et séculaire : le rêve de voler, débouchant vers l’idée de la chute – ou quand nos fantasmes humains se heurtent à notre réalité corporelle et gravitationnelle.

Au Musée d'Art Moderne, l’espace de l’exposition collective l’a incité à décliner cette image sur une série de sept peintures. Alignées à même hauteur, toutes partagent un même format plutôt imposant (2,70 x 2,05 mètres), afin d’amplifier la sensation de vertige, et une même palette chromatique en camaïeux de verts doux. Un décor que l’on retrouvait déjà dans le corpus réalisé pour son exposition personnelle à la Fondation Louis Vuitton en 2023-2024, marquant une étape majeure dans sa carrière et sa consécration en tant que peintre français. Là aussi, l’artiste explorait à travers plusieurs toiles la solitude de l’être humain dans une jungle presque aquatique perlée de rosée. L’arrivée récente de cette végétation sauvage dans son œuvre n’est d’ailleurs pas sans lien avec le jardin que le plasticien a lui-même créé à l’extérieur de son atelier, où bambous rencontrent rosiers et citronniers pour former un cadre paisible.

Photo © Guillaume Blot

Sur les toiles, où il peint exclusivement à l’huile, Xie Lei n’utilise presque jamais de noir ni de blanc. Pour faire disparaître ou apparaître ses figures, l’artiste passe par la soustraction de matière en appliquant du gesso, un enduit qui lui permet notamment d’illustrer leur mouvement : « Le corps se dissout dans des filaments qui le rendent encore plus spectral. C’est un effet filmique presque surnaturel que je recherche tout particulièrement. »

En peignant ces figures lumineuses, Xie Lei s’est souvenu de cet homme tombé de la tour nord du World Trade Center le 11 septembre 2001. D’autres y verront aussi un écho au fameux mythe grec d’Icare, chutant après s’être approché trop près du soleil par péché d’orgueil. « Je ne considère jamais ma peinture comme figurative, et certainement pas comme réaliste, note toutefois l’artiste. Je la qualifierais plutôt de représentative. »

Je ne considère jamais ma peinture comme figurative, et certainement pas comme réaliste. Je la qualifierais plutôt de représentative.

Xie Lei

Aujourd’hui Xie Lei incarne le regain d’intérêt du monde de l’art pour une peinture plus onirique, encore très boudée dans les écoles françaises à son arrivée dans les années 2000. Mais la persévérance du jeune homme, et les précieux conseils de ses professeur·e·s Sylvie Fanchon et James Rielly, ont payé : « Je suis très têtu, je n’ai jamais cessé de vouloir continuer de creuser mon propre tunnel, et de me méfier du mainstream et des tendances. »

Quelques semaines avant l’exposition du prix Marcel Duchamp, Xie Lei inaugurera d’ailleurs sa première exposition personnelle à la galerie Sies + Höke à Düsseldorf, où il dévoilera notamment de petits formats sur papier autour d’un motif tout autre, bien que tout aussi habité par l’angoisse de notre existence et de notre finitude : la tête coupée. ◼

Otros artículos para leer

Programa de eventos

L'artiste Xie Lei dans son atelier

Photo © Guillaume Blot