Película documental

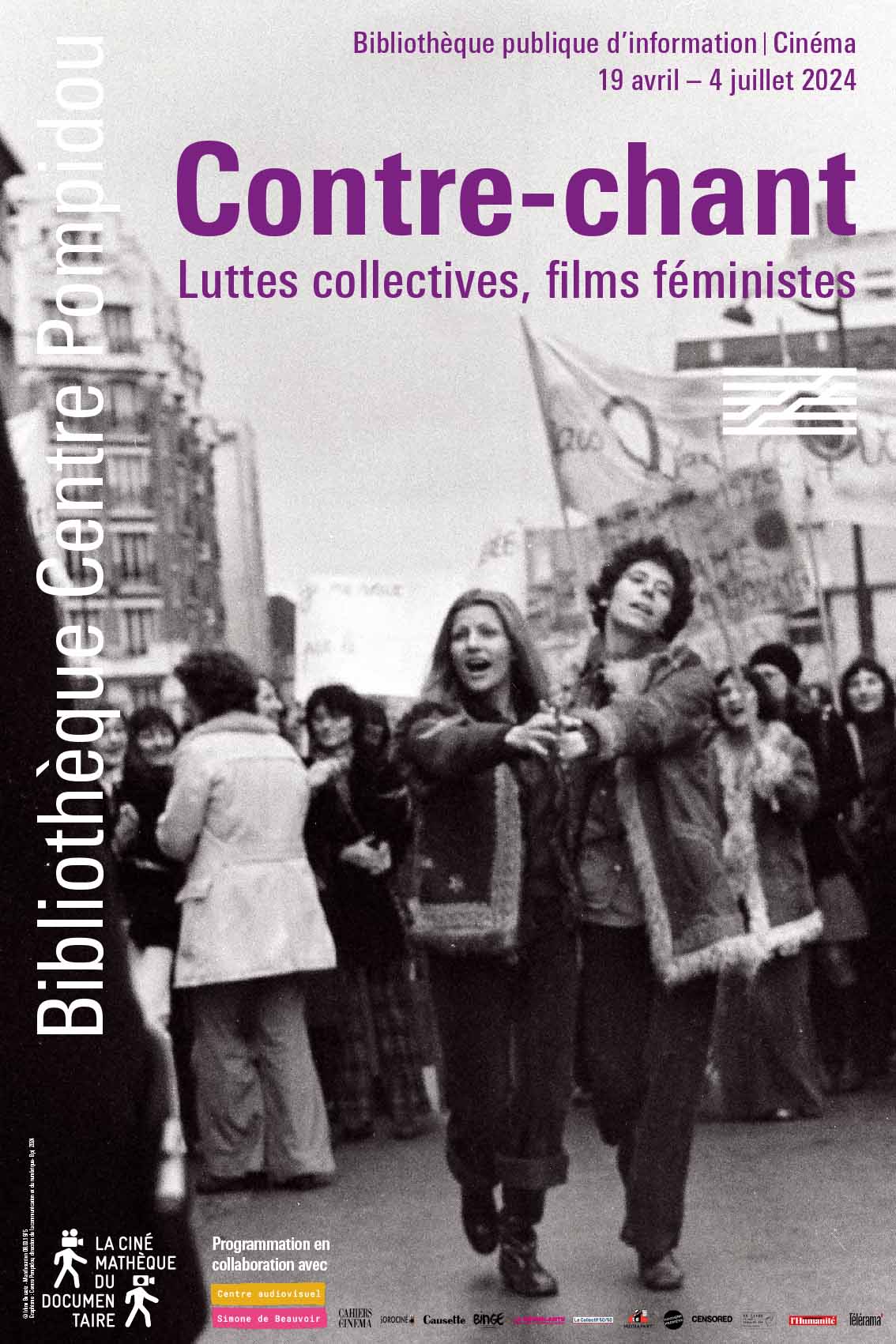

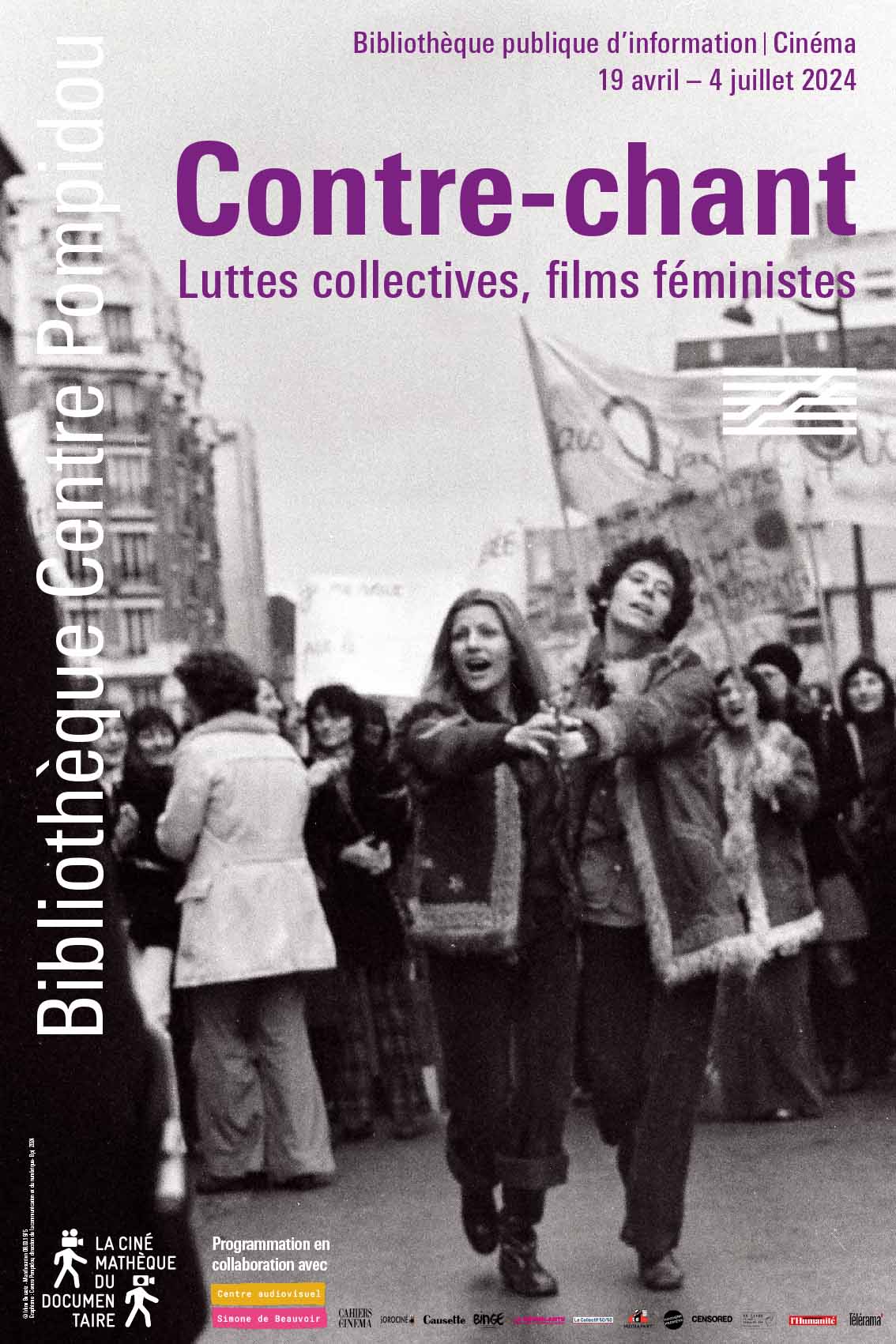

Contre-chant : luttes collectives, films féministes

19 abr - �4 jul 2024

19 abr - �4 jul 2024

El evento ha terminado

« Aucune image de la télévision ne veut ou ne peut nous refléter, c’est avec la vidéo que nous nous raconterons. »

C’est ce qu’affirment, dans Maso et Miso vont en bateau (1976), Les Insoumuses, nom collectif qui désigne, pour ce film, Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, Ioana Wieder et Nadja Ringart. Ce groupe de cinéastes et militantes féministes décident, au début des années 1970, d’apprendre auprès de Carole Roussopoulos à tourner en vidéo légère. Ensemble et avec d’autres, elles font de cette technologie toute neuve et fort critiquée – matériel fragile, écran aux petites dimensions, montage compliqué, facilité d’effacement, la “mauvaise image” – un outil d’expérimentation, de détournement contestataire, d’auto-production en marge de la télévision et du cinéma.

Les Insoumuses écrivent : “Des milliers de femmes veulent crier.”

Ces milliers de femmes, écoutons-les ! Ces voix – longtemps et encore souvent contenues par un quotidien qui les fait taire ou absentes des médias officiels – il devient possible de les enregistrer, de les encourager à se confier dans l’intimité d’une chambre, de les accompagner lorsqu’elles éclatent sur la voie publique. Ces paroles, parfois isolées, finissent par faire échos, s’élever en chœur, chanter les mots d’une autre histoire, sur une ligne mélodique distincte et autonome, qui vient à la fois s’opposer et compléter la tonalité dominante. Ainsi, ensemble, nos aîné·e·s ont pris la caméra, ouvert la voie, donné le la.

Documenter et archiver est une nécessité pour éviter que le silence ne revienne, que les cris ne tombent dans l’oubli. “Trois pas en avant, trois pas en arrière” chantent les manifestant·e·s des années 1970, conscient·e·s que chaque avancée se fait au prix d’un effort considérable et que ce qui est a été acquis un jour peut être remis en question le lendemain. Mais si la vidéo légère est d’abord un geste d’urgence et d’engagement au présent, elle devient miroir puis fait trace pour les générations à venir. Pour que ces précieuses bandes vidéos soient conservées, pour qu’elles puissent arriver jusqu’à nous, Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Ioana Wieder fondent en 1982 le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir : un lieu de conservation, d’archivage, de production, d’acquisition et de diffusion d’un matrimoine audiovisuel, rejoint dès l’ouverture par Nicole Fernández Ferrer.

Cette programmation prend comme point de départ le fonds de films qui a été constitué depuis lors, pour explorer sa richesse, tisser des liens avec des œuvres contemporaines et extérieures. Il s’agit de se retourner, revenir sur plus de cinquante ans de création, pour mesurer la distance parcourue et être plus à même de saisir les possibles étapes sur le chemin qu’il reste à faire. Ce cycle est un parcours, fait d’allées et venues, entre la France et l’international, entre hier et aujourd’hui. Il tente de faire toile, en entremêlant des fils qui se tendent à travers le temps et l’espace.

On part des films marquants réalisés par les figures fondatrices comme Carole Roussopoulos (Y’a qu’à pas baiser, 1973) et Delphine Seyrig (Sois belle et tais-toi !, 1977). On observe dans un premier temps les groupes qui ont lutté en France. On prend acte de l’importance des actions du Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC) avec les images réalisées par le MLAC d’Aix-en-Provence et Yann Le Masson (Regarde elle a les yeux grand ouverts, 1982). On s’indigne, avec le Front homosexuel d’action révolutionnaire, face aux injonctions d’une société hétéronormée (Le FHAR, 1971). On retrouve le Mouvement de libération des femmes et les groupes de militantes lesbiennes présents dans bien des cortèges (Manifestation contre la répression de l’homosexualité, 1977). Ces films restituent quelque chose de l’action et de la création collective, en présentant des œuvres de Video Out, des Insoumuses ou du groupe VIDEA. Leur persévérance a laissé une marque et leur héritage se révèle à travers des films récents comme Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune (2022). Tandis qu’une proposition se réapproprie l’histoire filmée de Carole Roussopoulos avec les moyens du théâtre, elle fait entendre le tumulte d’une autre époque pour faire vibrer le contexte actuel (Rembobiner). Il est beau de voir cette transmission, cet essaimage à l’œuvre.

Et ces actions ne se limitent pas à la France. Les cinéastes bâtissent des ponts par-delà les frontières et nous mènent à la rencontre de féministes des États-Unis comme Kate Millett (1975) ou Flo Kennedy (1985). En prenant connaissance du contexte nord-américain, certaines figures, dont Agnès Varda, présentent la manière dont s’organisent des mouvements comme celui des Black Panthers et dénoncent les discriminations raciales outre-Atlantique (Black Panthers, 1968). Carole Roussopoulos recueille les propos d’une des membres des Black Panthers, Kathleen Cleaver (1971). Les différentes formes d’oppressions s’articulent, se renforcent et se révèlent dans une perspective intersectionnelle. Toutes ces productions montrent un élan de solidarité transnationale possible au sein des luttes féministes, comme en attestent le soutien apporté par Delphine Seyrig à la prisonnière politique Inês Etienne Romeu (Inês, 1974) ou le rassemblement d’ampleur de La conférence des femmes de Nairobi (1985).

Uni·e·s pour être plus fort·e·s, il est peut-être possible de dénoncer les dommages et les abus d’une société patriarcale. Le monde du travail permet de mettre en lumière les inégalités qui existent et se perpétuent. De la prostituée en grève (Les prostituées de Lyon parlent, 1975), à l’agricultrice sans statut (Profession : agricultrice, 1982), de l’ingénieure qui rêve d’aller dans l’espace (No Gravity, 2011) à la pêcheuse de l’île de Hengam (Le peuple de l’eau, 2018), force est de constater que bon nombre de milieux professionnels valident des relations qui perpétuent une forme de domination et d’exploitation.

Mais on sait que les choses se jouent bien avant l’entrée dans un métier. Ces rapports se transmettent par l’éducation et s’imposent dès le plus jeune âge. De Ça bouge à Mondoubleau (1982) à Espace (2014), la question d’une répartition genrée des rôles et de l’espace se pose, à plusieurs décennies d’écart. De ces stéréotypes de genre construits et d’une distinction constante en fonction du sexe biologique découlent des malaises, voire bien souvent d’importantes violences sociales. Les films pointent du doigt de nombreuses situations intolérables. Avec les cinéastes, on éprouve l’importance de se réapproprier son corps – qu’il s’agisse de fonctions reproductives, de sexualité ou de transidentité (Anne-Gaëlle, 2014 ) – de briser certains tabous, notamment celui des violences conjugales (Après-coups, 2023), de remettre en question le bagage qui nous a été transmis (Rebu, 2019) ou la manière dont on pratique des actes gynécologiques (Le passage du col, 2022).

Dans une marche constante et déterminée, cette remise en question d’une mentalité hégémonique permet de redessiner des perspectives nouvelles. Le cinéma, vaste territoire de nos imaginaires peut être alimenté par d’autres représentations. Dès les années 1970, Laura Mulvey et Peter Wollen interrogent son rôle dans la construction du regard (Riddles of the Sphinx, 1977). Les cinéastes proposent des expériences différentes, notamment grâce au montage. Cette veine plus expérimentale dont fait notamment partie Vivian Ostrovsky permet un rapport sensible détaché des schémas narratifs classiques. Les films tentent et proposent, en utilisant les archives (Nikita Kino, 2002), l’image fixe (Enzo, 2018), ou les images glanées sur internet (Femmes sous algorithmes, 2020). Le cinéma peut être pensé et fabriqué autrement, en décidant de le produire avec d’autres moyens et en interrogeant le travail en équipe, pour délaisser la hiérarchie des postes traditionnels. Aujourd’hui, le collectif de La Poudrière explore autrement ces enjeux et utilise la pellicule comme matière pour écrire rêves et tourments, en ayant la main sur une production artisanale.

Et si les films en vidéo font l’objet d’expositions, si quelques-uns ont été restaurés grâce au soutien d’institutions comme la BnF, le ZKM (Centre d’art et des médias de Karlsruhe) ou le Centre Pompidou, il semble important de souligner leur rôle crucial et de les réunir ici, en salle, lieu de partage, de rencontres et d’échanges. Il est stimulant de les inscrire dans un ensemble plus vaste, de les croiser avec d’autres disciplines artistiques comme la photographie pour interroger plus largement notre regard (Marie Docher). Il est temps de mettre en avant leur pertinence pour penser au présent et évaluer l’ampleur d’une mission qu’il est nécessaire de poursuivre. Il s’agit d’assumer la responsabilité de créer et diffuser d’autres images, comme a choisi de le faire le festival de Clermont-Ferrand qui a accueilli cette année une édition spéciale, mettant à l’honneur les femmes devant et derrière la caméra. Au regard d’une actualité brûlante, ces gestes doivent être vus et prolongés, pour que la parole continue à s’ouvrir, à être entendue et reconnue, pour que le cinéma puisse être, toujours davantage, un espace de liberté subversive et d’apprentissage politique.

Marion Bonneau, programmatrice du cycle

Dónde

Cine 2, nivel –1

Cine 1, nivel 1

Quando

19 abr - �4 jul 2024

todos los días excepto martesSocios

![]()

© Irène Bouaziz - Manifestation 08.03.1975