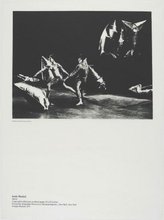

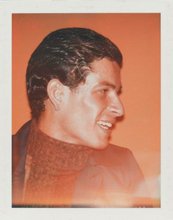

Mao

1973

Mao

1973

| Ámbito | Dessin |

|---|---|

| Técnica | Mine graphite sur papier |

| Medidas | 92 x 92,5 cm |

| Adquisición | Achat de l'Etat, 1974. Attribution au Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle |

| Inventario | AM 1974-18 |

Información detallada

| Artista |

Andy Warhol (Andrew Warhola, dit)

(1928, États-Unis - 1987, États-Unis) |

|---|---|

| Título principal | Mao |

| Fecha de creación | 1973 |

| Ámbito | Dessin |

| Técnica | Mine graphite sur papier |

| Medidas | 92 x 92,5 cm |

| Inscripciones | Signé et daté au revers : Andy Warhol 73 |

| Adquisición | Achat de l'Etat, 1974. Attribution au Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle |

| Sector de colección | Cabinet d'art graphique |

| Inventario | AM 1974-18 |

Bibliografía

Lassalle (Hélène). - Art américain : oeuvres des collections du Musée national d''art moderne. - Paris : éd. du Centre Pompidou, 1981

(cit. et repr. p. 185)

. N° isbn 2-85850-107-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Poinsot (Jean-Marc).- "L''art contemporain et le musée : la fabrique de l''histoire ?", in Les Cahiers du Musée national d''art moderne, Hiver 1992, n°42 (cit. p.25) . N° issn 0181-1525-18

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Jonas Storsve, Guy Tosatto.- Au fil du trait : de Matisse à Basquiat : Collection du Centre Georges Pompidou : Musée national d’art moderne : Cabinet d’art graphique : Nîmes, Carré d''art, Musée d''art contemporain de Nîmes, 26 juin-27 septembre 1998.- éditions du Centre Pompidou, éditions du Musée d''art contemporain de Nîmes, 1998 (cit. et reprod. p. 35, cit. p. 158) . N° isbn 2-85850-960-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Collection Art graphique : [Catalogue de] La collection du Centre Pompidou, Musée national d''art moderne - Centre de création industrielle. - Paris : éd. Centre Pompidou, 2008 (sous la dir. d''Agnès de la Beaumelle) (cit. et reprod. coul. p. 386) . N° isbn 978-2-84426-371-1

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Visages, Picasso, Magritte, Warhol : Marseille, Centre de la Vieille Charité, 21 Février - 22 Juin 2014.- Paris, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 2014 (Cat. n° 17, cit. p. 195, reprod. coul. p. 62) . N° isbn 978-2-7118-6157-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Poinsot (Jean-Marc).- "L''art contemporain et le musée : la fabrique de l''histoire ?", in Les Cahiers du Musée national d''art moderne, Hiver 1992, n°42 (cit. p.25) . N° issn 0181-1525-18

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Jonas Storsve, Guy Tosatto.- Au fil du trait : de Matisse à Basquiat : Collection du Centre Georges Pompidou : Musée national d’art moderne : Cabinet d’art graphique : Nîmes, Carré d''art, Musée d''art contemporain de Nîmes, 26 juin-27 septembre 1998.- éditions du Centre Pompidou, éditions du Musée d''art contemporain de Nîmes, 1998 (cit. et reprod. p. 35, cit. p. 158) . N° isbn 2-85850-960-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Collection Art graphique : [Catalogue de] La collection du Centre Pompidou, Musée national d''art moderne - Centre de création industrielle. - Paris : éd. Centre Pompidou, 2008 (sous la dir. d''Agnès de la Beaumelle) (cit. et reprod. coul. p. 386) . N° isbn 978-2-84426-371-1

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Visages, Picasso, Magritte, Warhol : Marseille, Centre de la Vieille Charité, 21 Février - 22 Juin 2014.- Paris, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 2014 (Cat. n° 17, cit. p. 195, reprod. coul. p. 62) . N° isbn 978-2-7118-6157-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Ver más

Ver menos