En conversation : Wolfgang Tillmans et Renzo Piano

J'ai toujours eu foi dans les livres, parce qu’à moins de détruire jusqu’au dernier tous les exemplaires d’un tirage, ils créent une réalité physique qui ne peut être effacée. Ils sont là pour témoigner de ce qui a été possible, de ce qui a été pensé et dit – et de ce qu’il a été possible de dire.

Depuis sa création, le Centre Pompidou n’a jamais cessé d’être envisagé comme un lieu consacré à l’art et aux livres, à la culture et aux livres, au public et aux livres, avec pour vocation de démocratiser la connaissance. Sur un total de six étages, pas moins de trois ont été réservés aux livres, revues et journaux, témoins de papier de nos existences culturelles.

C’est dire la confiance que les fondateurs du Centre Pompidou plaçaient dans le mot imprimé et, si je peux le préciser ici, l’image imprimée.

La page imprimée sous toutes ses formes a également joué un rôle central dans ma vie et dans ma pratique. J’ai toujours vu en elle un moyen tangible et accessible d’explorer le travail d’autres artistes, en même temps qu’une façon efficace de montrer mes propres images, et de les faire connaître à un public plus large.

Wolfgang Tillmans

La page imprimée sous toutes ses formes a également joué un rôle central dans ma vie et dans ma pratique. J’ai toujours vu en elle un moyen tangible et accessible d’explorer le travail d’autres artistes, en même temps qu’une façon efficace de montrer mes propres images, et de les faire connaître à un public plus large. Outre mes très nombreuses collaborations pour des portfolios dans des magazines, j’ai conçu et publié plus d’une trentaine de livres, et j’ai toujours cherché des façons novatrices de venir intégrer les livres et la matière imprimée dans mes expositions, notamment en créant des tables ou des meubles de présentation sur mesure, comme je l’ai fait ici.

Outre leur importance civilisationnelle, les livres sont des objets sensuels, que l’on a plaisir à prendre en main, à soupeser, à sentir, et dont on aime s’entourer. Ils sont un point de connexion, une passerelle vers d’autres êtres humains. De la même manière, j’ai toujours conçu la photographie comme un moyen de tisser des liens avec nos semblables, par-delà l’espace et le temps. Il y a, dans tous ces supports, une intimité palpable, une physicalité qui renvoie à la mémoire et aux émotions. Connaissez-vous ce sentiment ? Avez-vous déjà vu ce genre de choses, vous aussi ? Sentez-vous l’odeur qui, peut-être, est présente dans cette photographie ? Ce toucher, ce ressenti, cette sensation. Ce souvenir ?

C’est au nom de toute cette richesse en libre accès que nous devons rendre hommage à la Bibliothèque publique d’information, pour les savoirs qu’elle abrite et qu’elle diffuse – fidèle aux principes d’inclusivité et d’éducation.

Comme l’a dit Haji Bektash Veli, érudit et mystique musulman du 13e siècle, « Tout chemin qui n’est pas guidé par la connaissance aboutit à l’obscurité. » Accordons-nous sur ce point, en effet : la connaissance est ce vers quoi il faut tendre, parce que l’obscurité existe, par défaut et en abondance.

C’est Renzo Piano et Richard Rogers qui se virent confier la création d’un espace consacré à la culture et à la connaissance. Très jeunes à l’époque, ils s’attelèrent alors à une tâche pour laquelle ils n’étaient pas complètement équipés – un véritable défi, pour eux comme pour la Ville de Paris. Mais, comme me l’a expliqué Renzo Piano dans un bref entretien, les autorités compétentes leur faisaient toute confiance pour donner naissance à une vision qui s’enracine dans l’idée de liberté. Et la confiance, associée à la liberté, peut vous emmener très loin.

Je n’ose imaginer ce qu’a pu ressentir à l’époque face à ce bâtiment une personne née en 1910 : à 67 ans, se retrouver devant cette machine à culture, qui ressemblait un peu à une « usine »…

Wolfgang Tillmans, à propos du Centre Pompidou

Cette vision est aussi exaltante aujourd’hui qu’elle l’était en 1977. Je n’ose imaginer ce qu’a pu ressentir à l’époque face à ce bâtiment une personne née en 1910 : à 67 ans, se retrouver devant cette machine à culture, qui ressemblait un peu à une « usine »… Et pourtant, près de 50 ans après son achèvement, et malgré un certain manque de praticabilité, le lieu suscite toujours, pour son audace, l’enthousiasme et l’admiration.

Partie la plus silencieuse et la plus discrète du Centre Pompidou, la Bibliothèque publique d’information a sans doute accueilli des centaines de milliers, voire peut-être des millions de visiteurs venus y rédiger leur thèse, réviser leur baccalauréat, ou passer l’après-midi en quête d’un peu de chaleur et d’un refuge. Lors de mes innombrables visites à Paris et au Centre Pompidou, ces trente dernières années, je dois dire que je n’ai accordé que trop peu d’attention à la Bpi. Je grimpais directement au-delà du troisième étage pour accéder aux galeries d’art moderne et contemporain.

Ces deux dernières années, cependant, j’ai eu l’honneur que l’on me fasse découvrir les trésors du deuxième et du troisième étage – dans ce qui est peut-être l’unique institution du genre où il soit possible d’entrer sans carte de lecteur : tout le monde peut se présenter et faire usage des installations. Le succès a été incontestable, et retentissant. Il ne s’agit pas simplement d’une idée bien intentionnée, mais d’une démarche ayant fait la preuve de sa pertinence et de son utilité.

Une telle institution ne devrait pas avoir besoin d’être défendue et pourtant aujourd’hui encore, en 2025, j’ai le sentiment qu’il n’est pas inutile de réaffirmer le consensus, à savoir que ce lieu, la Bpi, est une très bonne chose, une authentique expression de la démocratie.

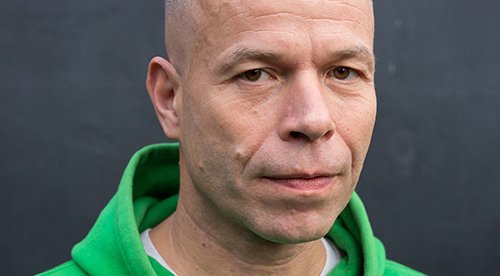

Lorsque j’ai compris que les bureaux parisiens de l’un des deux architectes responsables de la conception du bâtiment se trouvaient à quelques encablures de là, rue des Archives, j’ai cherché à savoir s’il me serait possible de le rencontrer, de faire son portrait et de lui poser quelques questions.

J'ai toujours eu foi dans les livres, parce qu’à moins de détruire jusqu’au dernier tous les exemplaires d’un tirage, ils créent une réalité physique qui ne peut être effacée. Ils sont là pour témoigner de ce qui a été possible, de ce qui a été pensé et dit – et de ce qu’il a été possible de dire.

Wolfgang Tillmans

L’entretien ainsi prévu avec Renzo Piano, au beau milieu d’une semaine chargée dans nos emplois du temps respectifs, n’a pas duré plus d’une heure, mais ce fut un moment touchant et enrichissant, qui m’a permis d’approcher d’un peu plus près la vision et les ambitions qui ont donné vie à ce bâtiment.

Wolfgang Tillmans — J’aurais souhaité faire votre portrait et vous poser quelques questions. Je suis d’autant plus heureux de vous rencontrer que j’ai actuellement une exposition en préparation au Centre Pompidou.

Renzo Piano— Dans quelle partie du Centre se tiendra l’exposition ?

WT — Au deuxième étage, dans la Bpi, la bibliothèque. Ce qui constitue donc une proposition assez unique en son genre.

RP — Très intéressant – je viendrai voir ça. Vous avez déjà une idée de l’endroit où vous voulez prendre la photo ?

WT — Je pensais faire ça dehors, si cela vous convient – en vous appuyant contre le mur, pour qu’on puisse voir le Centre Pompidou derrière vous, au bout de la rue.

RP — Ah oui, c’est ce que je vois quotidiennement, puisque je passe ici quatre fois par jour.

WT — (rires) Et qu’en pensez-vous aujourd’hui, près de 47 ans après son achèvement ?

RP — Chaque fois que je vois le bâtiment, je me dis qu’il n’est guère étonnant que nous l’ayons imaginé ainsi, avec Richard [Rogers]. Nous étions de jeunes bad boys, et c’était deux ans seulement après Mai-68. Nous habitions Londres à l’époque, donc nous n’avions pas directement vécu les événements parisiens, mais notre expérience londonienne était assez similaire. Les enjeux du moment, c’était la liberté et la contestation. Je comprends donc bien pourquoi nous l’avons fait, mais je comprends nettement moins comment on a pu nous laisser faire quelque chose d’aussi incroyablement différent du reste.

WT — En effet.

RP — Tout ça pour dire que les décideurs politiques de ce pays se sont montrés particulièrement courageux. Tout avait commencé avec André Malraux, dans les années 1960. En tant que ministre de la Culture, il avait souhaité bâtir en France – dans toutes les villes, grandes, petites ou moyennes – des maisons de la culture (en français dans l’échange. Mises en place par André Malraux à partir de 1961, elles visaient à démocratiser l’accès à l’art sur l’ensemble du territoire français, ndlr). Ces « maisons » étaient conçues comme des lieux où tous les arts – peinture, sculpture, musique, théâtre – pouvaient se rencontrer. Malraux était de cette trempe -là. Après Mai-68, beaucoup se sont inscrits dans cette démarche, notamment Georges Pompidou et Claude, son épouse. Je crois que l’atmosphère générale, en France, était propice à un tel miracle. Leur grand courage a été d’organiser un concours d’architecture totalement ouvert – une première preuve de bravoure. La seconde fut de réunir un jury absolument incroyable, autour de Jean Prouvé – qui n’était pas architecte –, avec [Oscar] Niemeyer, et tant d’autres(présidé par le designer Jean Prouvé, le jury comportait notamment des architectes comme Oscar Niemeyer et Philip Johnson, mais aussi des figures majeures du monde de l’art comme Michel Laclotte, conservateur en chef du département des peintures du Musée du Louvre, ou Herman Liebaers, directeur de la Bibliothèque royale de Belgique, ndlr). Lorsque vous constituez un tel jury, il devient, comme on dit en France, « incontournable » : une fois qu’il s’est prononcé, sa décision ne peut plus vraiment être remise en question.

WT — Ah, parce que son prestige le rend tout-puissant ?

RP — Oui, et c’était un point très important. En constituant un jury comme celui-là, on se contraint de façon certaine à accepter son verdict. On avait donc cet appel à projets, complètement ouvert, et cette idée préexistante de « maison de la culture ». Il était courageux également de rappeler Pierre Boulez qui, à l’époque, était à New York. Il avait quitté la France, mais on tenait à le voir revenir, d’où cette proposition visant à lui garantir, à lui aussi, de bonnes conditions de travail.

WT — L’Ircam [Institut de recherche et coordination acoustique / musique] faisait donc déjà partie du plan initial ?

RP — Oui, il faisait partie des objectifs, qui étaient très ambitieux. Et les pouvoirs publics les ont défendus très courageusement. Il faut dire qu’ils étaient attaqués de toutes parts. Vous savez, j’ai fait mes études à l’École polytechnique de Milan, mais l’essentiel de ma vie étudiante a consisté à occuper les bâtiments de l’université. J’ai grandi dans cette atmosphère : la contestation, l’occupation, l’idée magnifique et folle de changer le monde, d’en créer un autre – un monde meilleur.

J’ai grandi dans cette atmosphère : la contestation, l’occupation, l’idée magnifique et folle de changer le monde, d’en créer un autre – un monde meilleur.

Renzo Piano

WT — Et la persévérance requise pour accepter de vivre avec les problèmes que le bâtiment n’a pas manqué de soulever depuis cinquante ans.

RP — Notre client a dû affronter sept actions en justice destinées à stopper le projet, dont deux émanant d’architectes qui avaient monté une association appelée Le Geste architectural. Leur propos était, pour résumer : « Vous ne pouvez pas faire toutes ces horreurs en plein cœur de Paris. » D’autres ont argué que le concours ne s’était pas déroulé dans les règles, parce que Jean Prouvé n’était même pas architecte. Toutes les excuses étaient bonnes. Non seulement nous étions attaqués devant les tribunaux, mais nous avions l’opinion publique contre nous. C’était compliqué. Cela dit, nous étions jeunes, avec de l’énergie à revendre. À ce propos, il faudrait que je vous raconte le jour où M. Honda est venu voir le chantier, en 1975 je crois.

WT — Honda ?

RP — Oui, Honda, le Japonais qui fabriquait…

WT — Les motos ?

RP — Voilà. À un moment donné, il m’a regardé et m’a dit : « J’aime ce bâtiment. On dirait une moto. » (rires)

WT — Vraiment ? Sans doute parce qu’il était capable de percevoir cette énergie.

RP — Exactement. J’adore construire des choses, vous savez. Je n’aime pas la séparation que l’on fait généralement entre architecture, ingénierie et construction. Un bâtiment doit être solide, résistant, à l’épreuve du temps, mais il doit aussi être conçu pour que même un enfant puisse comprendre comment il fonctionne. C’est le secret. Il faut qu’il soit lisible.

WT — Pour ma part, je n’ai jamais compris comment, en architecture, avec une telle quantité de détails à spécifier, une seule personne pouvait parvenir à maîtriser l’intégralité du projet – j’imagine que c’est impossible, d’ailleurs, mais au bout du compte, le résultat va quand même porter votre nom. Comment apprend-on à faire confiance à tous ces collaborateurs qui travaillent pour vous ? La moindre poignée de porte, le moindre élément d’éclairage, tout fait appel à une prise de décision.

RP — Personnellement, je mets mon nez partout. Pour un bâtiment ordinaire, on produit cinq ou six mille dessins. Il faut tout faire, mais ce n’est pas impossible. J’ai grandi dans une famille de bâtisseurs. Très jeune, je passais beaucoup de temps sur les chantiers avec mon père, et j’observais. C’est là que j’ai appris qu’il faut consacrer aux choses le temps nécessaire, c’est-à-dire qu’il faut énormément travailler. Quand on construit, il faut tout connaître, tout maîtriser, sinon les coûts grimpent. C’est un mélange de choses très pragmatiques et de choses très poétiques, en lien étroit avec l’émotion. Notre métier comporte une part importante de technique et de technologique, mais aussi énormément de poésie. Et, soit dit en passant, une bonne dose d’éthique et d’humanité également.

WT — En effet.

RP — Il faut être un bâtisseur en même temps qu’un humaniste. On construit un endroit qui est destiné aux autres – pas des murs mais des ponts, réels autant que métaphoriques (en ce qui me concerne, j’aime d’ailleurs beaucoup construire des ponts). Des ponts émotionnels, aussi, parce que l’on crée des espaces de beauté, dédiés à la beauté.

Il faut être un bâtisseur en même temps qu’un humaniste. On construit un endroit qui est destiné aux autres – pas des murs mais des ponts, réels autant que métaphoriques [...]. Des ponts émotionnels, aussi, parce que l’on crée des espaces de beauté, dédiés à la beauté.

Renzo Piano

WT — En 2017, la Fondation Beyeler m’a consacré une exposition personnelle, qui reste l’une de mes préférées à ce jour. Je dis sans arrêt que c’était le plus bel espace qui soit pour exposer. Cette expérience a aussi piqué ma curiosité – j’ai eu le sentiment que vous compreniez vraiment très bien la lumière.

RP — Ah, la lumière…

WT — J’étais récemment au Kimbell Art Museum de Fort Worth, où j’ai été complètement séduit par les verrières et la lumière zénithale, avant de découvrir qu’à la fin des années 1960, vous travailliez pour Louis Kahn.

RP — En effet, c’est vrai.

WT — Êtes-vous intervenu sur le bâtiment original qu’il a conçu pour le Kimbell Museum ?

RP — Non. J’ai participé à la conception de parties qui ont été ajoutées par la suite.

WT — Mais beaucoup plus tard ?

RP — Oui, beaucoup plus tard, il y a une dizaine d’années seulement. À l’époque du Kimbell Museum, je travaillais avec Kahn, mais sur un autre projet, à Harrisburg, en Pennsylvanie, qui portait lui aussi sur la lumière. Louis Kahn construisait une usine pour le groupe Olivetti-Underwood, qui était d’ailleurs terminée.

WT — À Harrisburg, donc ?

RP — Oui. Et ses bureaux étaient à Philadelphie, sur Walnut Street. J’étais un tout jeune architecte, ce devait être en 1967 ou 1968 à peu près. La structure de l’usine était déjà achevée. Elle était très vaste, avec un plan très étendu, donc pour faire entrer la lumière, ils avaient laissé une grande ouverture carrée. Mais à ce moment-là, ils bloquaient un peu et ne savaient plus trop dans quelle direction s’engager. Un jour où j’intervenais comme assistant de Robert Le Ricolais pour l’un de ses cours à l’université de Pennsylvanie, il me dit : « Viens prendre le thé avec Louis Kahn, chez moi, sur le campus. » J’y suis allé. Louis Kahn a confié ce jour-là à Robert Le Ricolais qu’il faisait face à un problème et ne savait plus comment intégrer les éléments destinés à faire entrer la lumière. Robert lui a répondu en se tournant vers moi : « Demande à ce petit jeune, là. Lui, il saura comment faire. »

Je n’étais qu’assistant, j’avais, je ne sais pas, 28 ou 29 ans, et Kahn m’a invité dans ses bureaux. Au bout de trois ou quatre jours de travail, j’étais parvenu à trouver une solution, et j’avais fait des croquis. Un beau matin, Louis Kahn est passé me voir. Il a regardé mon dessin, m’a regardé, puis a dit simplement : « Bon, tu peux m’appeler Lou. »

WT — Carrément ? (rires)

RP — (rires) Et je lui ai répondu : « Appelle-moi Renzo. » Ce qui, en somme, voulait dire : « Soyons amis. » C’est parti de là. Et la lumière était déjà un enjeu central.

Au gré de mes expositions dans différents musées, je me suis rendu compte que les architectes savent étonnamment peu de choses de la lumière. Souvent, ils mettent dans les salles des puits de lumière qui n’ont pour ainsi dire aucun effet sur les murs.

Wolfgang Tillmans

WT — Au gré de mes expositions dans différents musées, je me suis rendu compte que les architectes savent étonnamment peu de choses de la lumière. Souvent, ils mettent dans les salles des puits de lumière qui n’ont pour ainsi dire aucun effet sur les murs. Bien souvent aussi, ces ouvertures finissent par être occultées de façon permanente. Ce sont des idées comme ça, dont on aime bien discuter pour se faire plaisir, mais qui sont en fait mal conçues.

RP — Difficile de savoir d’où me vient mon intérêt particulier pour la lumière. Peut-être de mes origines méditerranéennes. Je suis né et j’ai grandi à Gênes, qui est une ville très lumineuse, au bord de la mer Méditerranée – dont l’une des valeurs capitales est la lumière, la vibration. J’ai toujours eu le sentiment, sans avoir à y penser vraiment, que la lumière est le matériau qui compte le plus en architecture. C’est le plus immatériel, mais probablement le plus important aussi – avec des enjeux de transparence, de multiplication des plans… [Ernst] Beyeler connaissait la Menil Collection, dont j’avais conçu le bâtiment à Houston. Il m’a téléphoné pour engager la discussion. Notre intention était de travailler sur la lumière d’un point de vue presque métaphorique.

Dans mon travail, la lumière joue un rôle fondamental – non seulement pour les musées, mais pour les autres bâtiments aussi. Beaucoup de mes clients ne le comprennent pas vraiment – sauf des gens comme Beyeler. Lui savait ce qu’il voulait. Comme d’ailleurs Dominique de Ménil (collectionneuse et mécène franco-américaine, ndlr). Lorsque je l’ai rencontrée ici, à Paris, elle m’a fait venir chez elle rue Saint-Dominique. Elle m’a regardé et m’a dit, en français : « Monsieur Piano, je vous demande de concevoir un musée qui soit petit à l’extérieur, et grand à l’intérieur. » Une feuille de route plutôt synthétique !

WT — Oui, c’est très fort. En général, les gens souhaitent plutôt que l’extérieur soit impressionnant.

RP — C’est vrai. Là, sa demande portait précisément sur la lumière. Elle voulait un bâtiment qui reste modeste à l’extérieur. Petit, discret – pas humble, mais sobre. Mais elle voulait qu’à l’intérieur, son musée respire et donne une impression d’espace. Et ce n’est possible qu’en utilisant la lumière ! La lumière est capable de cette magie-là. Elle est aussi très importante sur le plan émotionnel, et fait partie des sensations qui définissent l’être humain… Elle peut être plate, elle peut être éparse… Que l’on pense par exemple au fameux concept japonais de komorebi ; il évoque « la sensation de la lumière filtrant à travers le feuillage d’un arbre », exprimée en idéogrammes. Quand on y pense, le komorebi ne peut exister que dans un lieu où des feuilles apparaissent sur les branches d’un arbre au printemps, puis se développent au fil de l’été. Parfois, dans ce cas, elles viennent former un toit, une canopée à travers laquelle la lumière peut filtrer. À l’automne, lorsque les feuilles tombent, cette lumière entre plus généreusement, parce qu’elle est d’autant plus nécessaire en hiver. Tous ces aspects essentiels ont un lien avec la lumière.

WT — Pour mon exposition au Centre Pompidou, j’ai consacré beaucoup de temps ces dix-huit derniers mois à étudier l’espace, et je me suis aperçu que l’une des caractéristiques et des qualités fondamentales de l’étage en question était, bien entendu, l’absence de colonnes, de piliers. Mais j’ai appris aussi que, dans ce cas, on ne peut assurer la portance du plafond qu’en le rendant plus épais, et en renforçant la poutre porteuse. Comme s’appelle cette poutre en zigzag ?

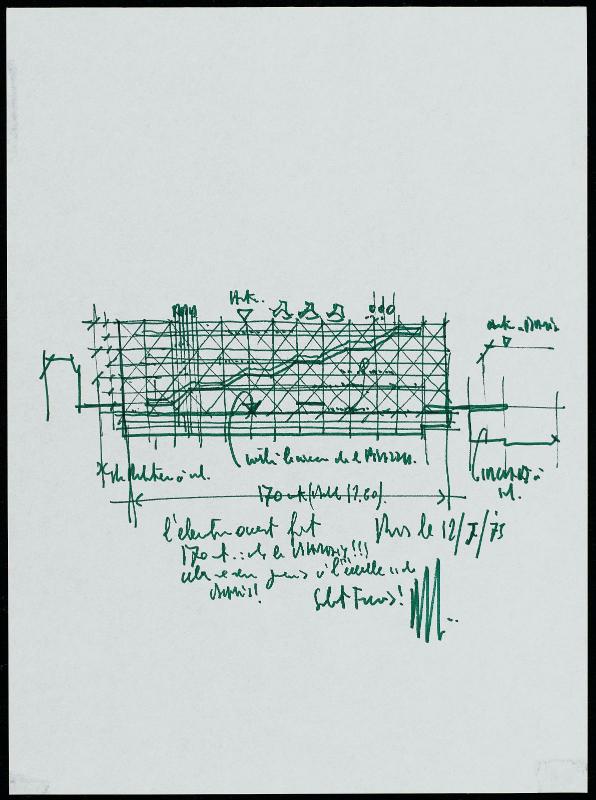

RP — Ce type de poutre s’appelle une « gerberette », ou poutre Gerber, du nom de l’ingénieur Heinrich Gerber. Elle est conçue comme ça (il trace un croquis). Et là (il continue de dessiner), c’est la tension qui s’exerce.

WT — Ah, donc elle sert à mettre en tension !

RP — Là, vous avez la compression et ici, la tension. Là ça monte, là ça descend. C’est une forme d’équilibre (il dessine).

WT — D’accord.

RP — Et ici, on a une longueur de cinquante mètres. Pour faire ça sur cinquante mètres, il faut quelque chose de ce type (il dessine). Sinon, ça deviendrait vraiment trop massif. Puis finalement, on l’a laissé comme ça, apparent.

WT — C’est vraiment très beau.

RP — Ah oui, c’est beau. C’est la structure qui montre ses muscles.

WT — Mais ça réduit aussi considérablement la hauteur utilisable de la salle. Est-ce que cela vous déplaît vraiment lorsque certains construisent avec davantage de hauteur entre les poutres, puis les occultent ?

RP — En effet, je n’aime pas ça. Ce bâtiment, lui, sera encore là dans 500 ans. Il survivra.

WT — À l’intérieur du musée, au quatrième et au cinquième étage, on a ajouté ces sortes de boîtes. C’est quelque chose d’assez fou, quand même.

RP — Vous savez, ça, c’est la vie du bâtiment. C’est aussi le prix à payer pour jouir d’une totale liberté, et d’une totale flexibilité.

WT — Mais quelle serait votre recommandation pour exposer des photographies de très grand format ? Les poutres Gerber réduisent énormément la hauteur utile, qui n’est plus que de trois mètres cinquante. J’ai par exemple une image que j’aimerais faire figurer dans l’exposition, mais qui fait quatre mètres de hauteur.

RP — Dans ce cas, suspendez-la au plafond. C’était notre rêve [avec Richard Rogers], depuis le début. Ne pas utiliser les murs mais des panneaux qui ne touchent pas le sol.

WT — Adieu la gravité.

RP — Exactement. Zéro gravité.

WT — Est-ce qu’un système de suspension est prévu dans le plafond ?

RP — Bien entendu. Tout est là. Ce bâtiment est une machine. Même la climatisation y est conçue comme dans une machine.

WT — Au départ, lorsque le bâtiment a ouvert, les toiles étaient-elles vraiment suspendues au plafond ? Ou est-ce qu’on a tout de suite commencé à monter des cloisons ?

RP — Non, non, c’était suspendu. On a fait ça, au début, avec Pontus Hultén. À l’époque, nous étions tous des libres penseurs. Pierre Boulez en matière de musique, Pontus Hultén pour l’art, la peinture. Et Jean-Pierre Seguin pour la bibliothèque, qui a été la première par exemple à se doter de rayonnages ouverts.

WT — Sur lesquels tout le monde pouvait prélever librement le livre souhaité.

RP — C’est ça. La liberté était un sujet essentiel. J’ai une autre histoire à vous raconter. En 2000, nous avons exposé le travail de notre agence à la Neue Nationalgalerie de Berlin, signée par Mies Van der Rohe. Ce dernier avait conçu le bâtiment et la portée de la toiture de telle façon que, pendant la journée, lorsqu’il fait chaud, le toit s’abaisse du fait de la dilatation, alors que le soir, lorsque le soleil disparaît et que l’atmosphère se rafraîchit, le toit remonte.

WT — Bluffant !

RP — Oui, c’est magnifique. C’est Mies Van der Rohe qui a conçu ce bâtiment, celui dont on aperçoit la partie supérieure depuis la Potsdamer Straße. Et pour la première exposition, il avait prévu des cloisons suspendues.

WT — Ah, oui, elles flottaient à cinq ou six centimètres du sol.

RP — Quelque chose comme ça, oui. Donc quand nous l’avons fait à notre tour, nous avions eu recours à des tables, qui flottaient au-dessus du sol, suspendues au plafond par des câbles. Dans la journée, elles étaient un peu plus bas, et la nuit, légèrement plus haut. L’idée de suspension est très belle, parce qu’elle vient introduire une dimension un peu magique.

WT — Lorsque Laurent Le Bon m’a proposé ce projet, il était clair pour moi que j’avais envie de travailler à partir du plafond, parce que cela me semblait parfaitement logique. Mais en réalité, personne ne semble avoir envie d’y toucher.

RP — Quand l’exposition démarre-t-elle ?

WT — Elle débutera au mois de juin de l’année prochaine et ce sera le dernier projet au Centre Pompidou. Le reste du bâtiment sera fermé, donc ce sera la seule exposition à ce moment-là. Elle se poursuivra jusqu’en septembre, et après ça, je ferai la fermeture du bâtiment.

RP : Un survivant ! ◼

* Entretien extrait du catalogue de l'exposition « Rien ne nous y préparait − Tout nous y préparait », éditions du Centre Pompidou (traduit de l’anglais par Jean-Marc Agostini)

Otros artículos para leer

Programa de eventos

Wolfgang Tillmans, Pompidou CMYK Separation, a, 2024 (détail)

Photo © Wolfgang Tillmans