Lost in transaction : une histoire d'« Interfaces »

« C’était le dimanche 1er février à l’American Center à Paris, et nous échangions nos deux présidents. » À l’antenne des Matinales de France Culture, cet hiver 1981, Laurence Bloch délivrait le récit d’une « liaison historique » entre la France et les États-Unis, au cours de laquelle une dizaine d’artistes avaient orchestré le troc de leurs chefs d’État. Alors qu’à Boston, Valéry Giscard d’Estaing apparaissait sur les écrans du Media Lab du Massachusetts Institute of Technology (MIT), une vague d’excitation gagnait le boulevard Raspail. Dans l’auditorium du Centre, fourmillant d’artistes, de critiques et d’amateurs de nouvelles technologies, chacun se frayait un chemin dans un dédale de câbles, de boîtiers électroniques, de moniteurs et de caméras, au milieu desquels trônait une rangée de téléviseurs où se dévoilaient, pixel par pixel, et ligne après ligne, les traits de Ronald Reagan. En arrière-plan, le bourdonnement strident des appareils se mêlait aux murmures intrigués du public, chaque impulsion sonore signalant l’arrivée d’un nouveau fragment : un œil, une pommette, un nez, une bouche.

Chacun se frayait un chemin dans un dédale de câbles, de boîtiers électroniques, de moniteurs et de caméras, au milieu desquels trônait une rangée de téléviseurs où se dévoilaient, pixel par pixel, et ligne après ligne, les traits de Ronald Reagan.

Pas question ici de téléportation, mais d’un protocole autrement plus rudimentaire — plus radical aussi — où ce qui circulait n’était pas, cela va de soi, les présidents eux-mêmes, mais leur image. Et, tant qu’à faire, pas n’importe quelles images, mais des photographies tirées d’allocutions télévisées, imprimées, découpées, expédiées bribe après bribe. Le tout au prix d’un véritable périple médiatique, où chaque morceau, pour être acheminé outre-Atlantique, était d’abord capté par une caméra, puis encodé en fréquences sonores, expédié par téléphone, réceptionné sur un démodulateur, reconverti en vidéo, fixé sur Polaroïd, reporté sur pellicule et, une fois développé et agrandi, assemblé aux autres fragments pour composer un collage monumental : trois mètres sur quatre d’une mosaïque de noirs et de blancs, matérialisant ce simulacre d’échange diplomatique.

Avec, à l’arrivée, les inévitables altérations que cela charriait, Giscard et Reagan réapparaissant le visage strié d’ombres et d’interférences. Comme si, de remédiations en reformatages, ils s’étaient fossilisés dans l’image, « pris », c’est ce que rapporte le critique Jean-Paul Fargier dans Les Cahiers du Cinéma, « tels qu’ils sont (existent et peut-être même s’essentialisent) à la télévision ».

Chaque image, pour être acheminée outre-Atlantique, était d’abord captée par une caméra, puis encodée en fréquences sonores, expédiée par téléphone, réceptionnée sur un démodulateur, reconvertie en vidéo, fixée sur Polaroïd, reportée sur pellicule et, une fois développée et agrandie, assemblée aux autres fragments pour composer un collage monumental.

Avec « Interfaces » pour titre programmatique, l’événement inaugurait en fanfare un cycle de projections dédié au mythique Center for Advanced Visual Studies (CAVS), programme de recherche fondé au MIT à la fin des années 1960, qui, dans l’esprit du New Bauhaus et du Black Mountain College, se rêvait en laboratoire interdisciplinaire à ciel ouvert, où art, ingénierie et théorie des médias s’enrichiraient mutuellement.

Au fil des décennies, les générations s’y succédant, il s’était fait la chambre d’écho expérimentale des évolutions technologiques et des imaginaires qu’elles appelaient. Or au tournant des années 1980, le CAVS vibrait d’un son de cloche bien particulier — celui des satellites, des vidéophones et autres machines à télécommuniquer pressenties porteuses d’une société mondialisée. L’atelier d’Aldo Tambellini (en résidence de 1976 à 1984) donnait le ton, tout entier consacré à l’exploration du « nouvel environnement » profilé par le maillage des réseaux d’images et de données, qu’il avait baptisé « Communicationsphere ». Derrière ce mot, ainsi qu’en atteste sa correspondance : une intuition, « l’écran devient le lieu où le monde se rencontre » ; un programme, « l’information transmise est la nouvelle forme d’art » ; et une revendication, « le spectre électromagnétique doit être considéré comme une ressource naturelle pour l’activité créatrice ».

C’est dans ce contexte que mûrit l’idée d’un happening transatlantique reliant le Massachussetts à la France. Après une tentative infructueuse de collaboration avec le Centre Pompidou, Tambellini trouva un partenaire en la personne de Don Foresta, qui venait de quitter ses fonctions d’attaché culturel à l’United States Information Agency (USIA) et de prendre la direction artistique du Center for Media Arts de l’American Center. Lui-même associé au CAVS de 1979 à 1982, Foresta partageait avec Tambellini un socle de références communes, pétries des notions de « noosphère » et de « global village » respectivement formulées par Pierre Teilhard de Chardin et Marshall McLuhan, qu’il s’était appropriées comme des visions prophétiques d’une humanité en voie de planétisation, où les télécommunications joueraient un rôle structurant dans l’émergence d’un réseau d’échanges permanents, fluides et affranchis des distances. Une vision qu’il exprimait dans artpress à l’été 1982, avançant l’idée d’un « satellite culturel » capable de fédérer, via l’image et le son, une communauté mondiale d’artistes.

Des archives de Tambellini, il ressort qu’« Interfaces » avait à l’origine été pensé en trois actes, avec une première transmission depuis les États-Unis, aussitôt suivie du voyage de l’artiste vers la France, puis, à son arrivée, de la liaison retour. De sorte qu’il aurait incarné tous les rôles à la fois, dans un feedback loop grandeur nature brouillant irrévocablement la distinction entre l’origine et la destination du message, l’émetteur et le récepteur. L’opération prit finalement un tout autre cours. Non seulement Tambellini ne se rendit pas seul à Paris, mais un autre artiste, Roland Baladi, réalisa le trajet inverse pour assurer en direct la contrepartie de la liaison — avec, de chaque côté, une équipe de collaborateurs pour les entourer : Betsy Connors, Kenneth Kantor, Bernd Kracke et Anthony Tenczar au MIT ; Elizabeth Goldring, Vin Grabill et Otto Piene à l’American Center. Un réajustement qui allait profondément modifier la dynamique de l’œuvre, puisqu’en lieu et place d’une architecture certes interactive mais fractionnée, se substitua un protocole centré sur la simultanéité et la continuité des échanges. En un mot, le live.

Mais la véritable bascule se joua du côté des images, qui prirent une importance capitale dans l’économie et la symbolique de l’opération, happées dans une spirale de mutations et de migrations incessantes, fractionnées, encodées, compressées, reformatées et recomposées d’un bout à l’autre du dispositif.

Mais la véritable bascule se joua du côté des images, qui prirent une importance capitale dans l’économie et la symbolique de l’opération, happées dans une spirale de mutations et de migrations incessantes, fractionnées, encodées, compressées, reformatées et recomposées d’un bout à l’autre du dispositif. Derrière cette mécanique implacable, une technologie : le slow-scan, ou slow-scan television (SSTV) — littéralement « télévision à balayage lent » —, conçu pour transmettre des images à moindre coût et en dehors des circuits officiels grâce à leur conversion en fréquences sonores adaptées aux faibles bandes passantes des réseaux radio et téléphoniques. Au prix, toutefois, d’altérations irréversibles, les images ressurgissant au compte-gouttes et pixellisées. Ce qu’« Interfaces » ne fit en outre qu’exacerber, Tambellini, Foresta et leurs collaborateurs poussant le travail de sape jusqu’à morceler les images en amont du transfert, pour au final n’en réassembler que les restes. Résultat, rapporte Jean-Paul Fargier : deux heures pour que les « seize miettes de Giscard » et les « seize débris de Reagan » soient reçus, quatre avant que le « puzzle du nouveau président des États-Unis » ne trône devant les bancs vides (le public s’était lassé) de l’American Center. Restait alors un assemblage instable et lacunaire, à la fois monument et vestige. « Et toujours ce lignage épatant, ces stries qui sont les vrais stigmates des médias, et peut-être même les stigmates du vrai. »

Comment ne pas voir dans le visage corrompu de Giscard ou de Reagan, celui d’un chef d’État délégitimé, qui perd en autorité en même temps qu’il perd en netteté ? Comment ne pas y lire l’allégorie d’un pouvoir en décomposition, miné jusque dans sa propre représentation ?

Bien entendu, le processus n’est pas neutre. Pas plus que le choix des images transmises. Comment ne pas voir dans le visage corrompu de Giscard ou de Reagan, celui d’un chef d’État délégitimé, qui perd en autorité en même temps qu’il perd en netteté ? Comment ne pas y lire l’allégorie d’un pouvoir en décomposition, miné jusque dans sa propre représentation ? Mais cette évidence, pour frappante qu’elle soit, n’est qu’une entrée en matière. Car à bien y regarder, ce qui affleure à travers ces portraits disloqués n’est pas tant la figure altérée de la fonction présidentielle que la place vacillante de l’État tout entier dans l’infrastructure même de la communication. Les archives ne laissent guère de doute : le grésillement de l’image dit moins la fragilité immédiate des dirigeants que l’effritement, plus structurel, de la souveraineté des institutions publiques dans l’économie du réseau, à un moment où la privatisation redéfinit accès, contrôle et arbitrage. Foresta ne s’y trompait pas, évoquant au micro de France Culture un geste « symbolique » de mise en tension de l’interface et, à travers elle, de l’idéal d’un « bien commun » chancelant entre les « mains des multinationales ».

Pour comprendre, il faut se rappeler qu’au tournant des années 1980, les technologies de l’information et de la communication connaissent une bascule décisive vers un régime néolibéral. La dérégulation du secteur et son ouverture à la concurrence entraînent alors l’effondrement des monopoles publics et la montée en puissance d’oligopoles privés, créant du même coup les conditions d’une prolifération de services, accélérée par la fusion des télécommunications et de l’informatique.

Et si Giscard et Reagan jouent ici un rôle « symbolique », c’est en tant que figures jalons dans ce virage ; auquel le premier donna un nom et le second un visage. Qui d’autre, en effet, pour consacrer ce nouveau paradigme que celui qui commandita le célèbre rapport Nora-Minc (1978), signant ainsi le passage à une société « télématique », mot-valise qui désigne précisément la convergence des télécommunications et de l’informatique en un système, un concept, un marché ? Et qui d’autre pour le personnifier que celui qu’on surnomma « The Great Communicator », animateur de radio, devenu star hollywoodienne, devenue présentateur télé, devenu 40ème président des États-Unis d’Amérique ? Celui-là même qui fit de la dérégulation des médias un principe cardinal de sa politique économique — les fameuses Reaganomics — brandissant le relâchement des règles anti-concentration, l’assouplissement des tarifs et de la propriété, le démantèlement des garde-fous réglementaires et, plus tard, de la Fairness Doctrine, comme autant de gages proclamés d’un libre-échange de l’information. Pendant ce temps, l’art, lui, peine à circuler, subissant de plein fouet l’envers du programme reaganien.

Alors que la rhétorique néolibérale vante l’ouverture des flux (données, capitaux), ses traductions budgétaires, fondées sur la rigueur et le désengagement de l’État, réduisent drastiquement les moyens alloués à la culture, qu’elles rabattent sur une conception normative et nationale — paradoxe (ou ironie, c’est selon) d’un système qui proclame l’expansion des circulations tout en orchestrant leur restriction.

Alors que la rhétorique néolibérale vante l’ouverture des flux (données, capitaux), ses traductions budgétaires, fondées sur la rigueur et le désengagement de l’État, réduisent drastiquement les moyens alloués à la culture, qu’elles rabattent sur une conception normative et nationale — paradoxe (ou ironie, c’est selon) d’un système qui proclame l’expansion des circulations tout en orchestrant leur restriction. Conséquence immédiate : le retrait des États-Unis à la Biennale de Paris en 1982. Ce qui avait d’ailleurs valu à Foresta d’être approché par son commissaire, Georges Boudailles, qui cherchait à savoir si un dispositif transatlantique du même acabit qu’« Interfaces » pourrait être imaginé pour contourner le blocus.

À la hâte, une connexion slow-scan avait finalement été établie entre le Musée national d’art moderne de la ville de Paris et une vingtaine d’artistes américains éparpillés entre Arcata, Boston, Chicago, Cleveland, Philadelphie, San Francisco et Santa Fe, dont les œuvres, elles aussi transmises par fragments, étaient réceptionnées et recomposées sous La Fée électricité (1937) de Raoul Dufy. Fait notable : l’entreprise fut explicitement revendiquée comme une « réponse aux Reaganomics », ce que le recours au slow-scan nous invite à comprendre, au-delà du bricolage budgétaire, comme l’expression d’un glissement économique profond, d’une bascule vers un nouveau régime visuel.

Car la dérégulation n’a pas seulement bouleversé les modalités de circulation des images ; elle en a plus largement redéfini le statut, en les plaçant au cœur d’une économie post-industrielle, structurée autour des services, du savoir, et plus profondément, de l’information. Dans ce nouvel horizon, comme le pressentait alors le critique des médias Herbert I. Schiller, les images passent de monnaie d’échange symbolique à monnaie courante, frappées, mises en circulation, échangées, converties, usées et remplacées.

Une inflexion que Tambellini, Foresta et leurs collaborateurs étaient loin d’ignorer, identifiant clairement dans leurs écrits le passage à une « économie de subsistance dépendante de notre consommation quotidienne d’informations » — manière de dire que l’image n’est plus seulement un support ou un vecteur, mais une ressource à extraire, à transformer, à capitaliser. De quoi mieux comprendre le traitement infligé aux portraits de Giscard et Reagan : frappés, mis en circulation, échangés, convertis, usés et remplacés, ils portent dans leurs stries les « stigmates des médias » et donnent à voir l’interface moins comme le lieu d’un échange que d’une transaction. Comme si, en fin de compte, à travers cette succession de mutilations, où tout semblait pourtant concourir à leur effacement, les deux présidents se donnaient encore plus nettement : non plus comme personnes, mais comme empreintes d’une condition — celle de l’image à l’heure de la dérégulation des circuits de l’information.

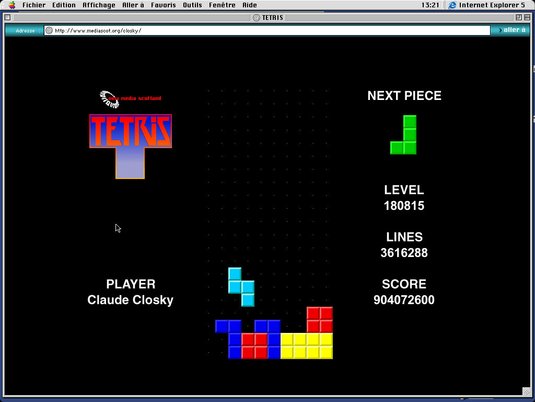

Quoi de plus banal, aujourd’hui, que cette mise en scène de l’infinie capacité des images à proliférer, muter, migrer, et proliférer encore ? Régime ordinaire du numérique, qu’Hito Steyerl a appelé circulationism, où, réduite à une donnée à transférer, un flux à router, l’image finit par se désarrimer et « quitter l’écran », inexorablement altérée, abîmée, appauvrie : copié-collé de mauvaise qualité, « image pauvre », condamnée à une errance sans fin.

Certes, le transport des images de différents supports en différents contextes n’a rien d’une nouveauté. C’est dans l’ampleur et l’intensité atteintes que s’opère la bascule, dont Steyerl situe l’instant symbolique en décembre 1989, à Bucarest, lorsque les studios de la Televiziunea Română (TVR), bientôt relayées par tous les médias occidentaux, deviennent pour la première fois le théâtre où se joue et se fantasme, en direct, une révolution et la chute d’un dictateur. Les images, nous dit Steyerl, connaissent alors une rupture fonctionnelle ; de simples enregistrements ou représentations (subjectives ou objectives, vraies ou fausses), elles deviennent des « nœuds d’énergie et de matière » voués à essaimer.

Du reste : la « liaison historique » de février 1981 indique que les images n’ont pas attendu Nicolae Ceauşescu ou Timişoara pour se penser et se pratiquer comme des données circulantes. Non pas que l’échange orchestré entre l’American Center et le MIT ait, en aucune façon, eu la portée d’une insurrection ou d’un coup d’État ; ni qu’il y ait eu un avant et un après « Interfaces », comme il y eut un avant et après 1989. Mais plutôt que l’épisode indique que quelque chose était déjà en marche ; que l’on peut y voir le symptôme d’une mutation profondément ancrée dans les années 1980, peut-être moins redevable à la chute spectaculaire du bloc communiste qu’à la montée en puissance, souterraine et lancinante, d’une nouvelle économie du visible. De ce point de vue, « Interfaces » apparaît moins comme une curiosité que comme une balise : une invitation à remonter le fil des causes, à exhumer les strates où s’est tramée cette autre révolution — plus silencieuse que sanglante, conjoncturelle que circonstancielle. ◼

Le groupe mission Recherche des Amis du Centre Pompidou

Créé en 2019 en étroite collaboration avec la Bibliothèque Kandinsky, le groupe mission recherche des Amis du Centre Pompidou vise à participer à l’enrichissement des collections nationales au travers de la recherche et de la diffusion des savoirs. Chaque année, jusqu’à trois bourses de recherche sont financées, permettant à de jeunes chercheurs d’accomplir, sous la direction d’un conservateur ou d'une conservatrice du Centre Pompidou, une mission de recherche via l’étude de terrain, l’étude d’archives, la réalisation d’entretiens ou de traductions inédites. Clara M. Royer est doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où elle prépare une thèse sur les rapports entre art et télécommunications dans les années 1980. Ses recherches ont reçu le soutien de l’Institut national d’histoire de l’art, de la Terra Foundation for American Art, de l’Institut des Amériques et de Pinault Collection, ainsi que du Smithsonian American Art Museum (Washington, D. C.), où elle est actuellement Predoctoral Fellow. En 2024, elle a bénéficié d’une bourse Mission Recherche des Amis du Centre Pompidou qui lui a permis de prolonger ses investigations au sein des collections du Musée national d’art moderne et de la Bibliothèque Kandinsky, avec le soutien de Marcella Lista (conservatrice et cheffe du service Nouveaux Médias).

Related articles

Vues d’Interfaces, le 1er février 1981, depuis l’auditorium de l’American Center, Paris.

Don Foresta intervient sur un caisson de visualisation dont le moniteur affiche l’inscription manuscrite « That was last image ».

Photographies Anne Marie Stein

Fonds Anne Marie Stein, Bibliothèque Kandinsky.