Le malheur

2000

Le malheur

2000

| Domain | Dessin |

|---|---|

| Techniques | Crayon de couleur sur carton |

| Dimensions | 176 x 125 cm |

| Acquisition | Achat, 2003 |

| Inventory no. | AM 2002-307 |

Detailed description

| Artist |

Rosemarie Trockel

(1952, République fédérale d'Allemagne) |

|---|---|

| Main title | Le malheur |

| Creation date | 2000 |

| Domain | Dessin |

| Techniques | Crayon de couleur sur carton |

| Dimensions | 176 x 125 cm |

| Inscriptions | Non signé, non daté |

| Acquisition | Achat, 2003 |

| Collection area | Cabinet d'art graphique |

| Inventory no. | AM 2002-307 |

Analysis

Depuis Joseph Beuys, Rosemarie Trockel est certainement l’artiste européenne qui a le plus marqué le monde du dessin : bien que la sculpture, les tableaux tricotés des années 1980 (qui l’ont fait connaître), la peinture et la vidéo occupent également une place importante dans son œuvre, le travail sur papier, indissociable de ses autres productions, reste, encore aujourd’hui, son domaine de prédilection. Le Musée s’est ainsi attaché, depuis dix ans, parallèlement à l’exposition qui fut consacrée à l’artiste en 2000, à acquérir un ensemble représentatif de vingt-quatre œuvres sur papier, qui constitue actuellement un des fonds contemporains les plus importants du Cabinet d’art graphique.

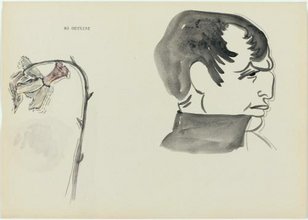

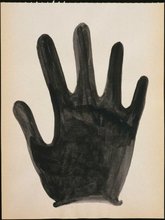

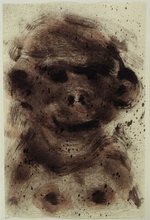

Si son œuvre figurative apparaît disparate et décousue, c’est qu’elle est multiforme, déroutante, insaisissable, et que son évolution, suivant la pensée de l’artiste, s’apparente, avec ses multiples entrées et sorties, plutôt au rhizome qu’à la ligne droite. L’encre, la gouache, l’aquarelle, fluides et amorphes, sont d’emblée ses matériaux de prédilection, se prêtant à traduire ce qui est au cœur de son univers, le monde des transformations, les processus de métamorphose, de mutation, de fertilisation, qu’elle investit avec la rigueur propre à une science exacte et l’intuition des sciences humaines. Posant sur l’homme un regard caustique, interrogeant son origine et sa finitude (la naissance, la mort), ses ambiguïtés (son animalité, son ambivalence sexuelle), son apparence (le crâne, le masque), elle en offre, au début des années 1980, des métaphores troublantes, avec ses « dessins-vases » ou ses dessins de singes : « Je m’intéresse au singe comme imitateur de l’homme, comme imitateur tout court » , explique-t-elle. Ses singes, ou ses guenons (des autoportraits ?), s’inscrivent aussi bien dans la tradition des travaux sur la physionomie et les caractères que dans l’histoire de l’art : singe peintre, cher à Watteau et à Chardin, singe critique d’art.

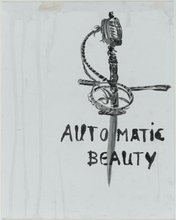

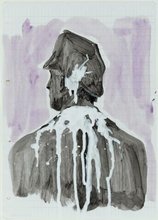

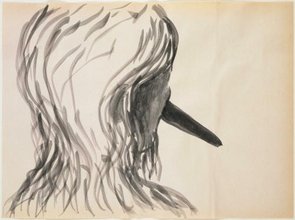

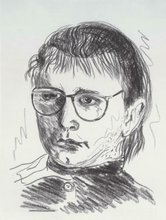

Ses dessins captent ses explorations et ses doutes les plus étranges. Y apparaissent des êtres ambigus, énigmatiques, avec leurs faces invisibles, obscures, pourvues d’une masse de poils ( Sans titre , 1996), des figures grotesques portant des excroissances phal-liques en guise de nez ( Sans titre , 1985), des membres épars, des personnages aux postures incongrues, des portraits doubles et troubles. Trockel superpose deux visages, dont les traits fusionnent pour donner naissance à un être hybride, version contemporaine du mythe de la métamorphose d’Hermaphrodite ; sont mêlés, par exemple, son portrait à celui du peintre Andreas Schulze ( Sans titre , 1992, MNAM) ou ceux de Brigitte Bardot, incarnation de la libération sexuelle de la femme, et de Bertolt Brecht, héros intellectuel et politiquement correct de l’Allemagne de l’après-guerre (la suite Sans titre (BB) , 1993, coll. part.). Ironie caustique de Rosemarie Trockel : l’image de la plaque chauffante, icône de la femme au foyer allemande, fait son apparition dans son œuvre en 1987, mais n’est que rarement traitée en dessin. Le propos de cette feuille rare, Sans titre [1993], qui conjugue une empreinte de plaque chauffante et un dessin au lavis d’encre, renvoie sans doute – dans son travail, les allusions sont toujours complexes et font appel à différents niveaux de compréhension – à une icône subversive, mais intouchable, de l’histoire de l’art, le sein rose, Prière de toucher , que Marcel Duchamp avait réalisé en couverture du catalogue de l’« Exposition internationale du surréalisme » à la galerie Maeght en 1947.

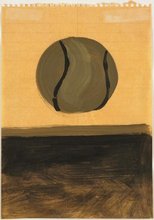

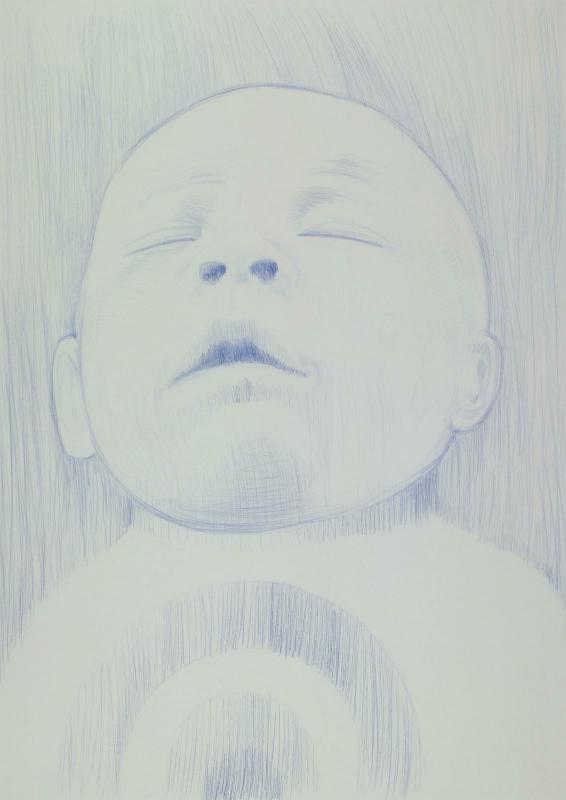

Plus récemment, les thèmes du sommeil, de la sieste, de la rêverie, la mobilisent : faisant suite à la double projection vidéo qu’elle conçoit sur ce thème pour le pavillon allemand de la Biennale de Venise, qu’elle occupe seule en 1999, Rosemarie Trockel réalise une nouvelle série de dessins à l’occasion de son exposition en 2000 au Centre Pompidou. Parmi eux, Le Malheur , feuille la plus grande jamais dessinée par elle, offre une image à la fois des plus simples – faite au crayon de couleur – et des plus complexes, véritable méditation sur la naissance et la mort : le bébé endormi vu en perspective accélérée porte sur le ventre un hochet à l’apparence d’une cible. L’aspect monstrueux, extraterrestre, de l’enfant endormi est encore accentué par la couleur bleue, morbide, du crayon. Agrandir démesurément ce qui est tout petit est un procédé pleinement trockelien, permettant de poser un regard différent sur un sujet a priori ordinaire.

Jonas Storsve

Source :

Extrait du catalogue Collection art graphique - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne , sous la direction de Agnès de la Beaumelle, Paris, Centre Pompidou, 2008

Bibliography

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky