Pénélope Bagieu : « Aller au musée, c’est comme faire un tour à la piscine ! »

À seulement 37 ans, Pénélope Bagieu est une autrice et dessinatrice de bande dessinée incontournable. Dès 2007, elle se fait connaître grâce à son blog dessiné Ma vie est tout à fait fascinante, dans lequel elle raconte son quotidien avec humour et légèreté. Suivront, entre autres, la série des Joséphine, California Dreamin’, puis les deux tomes de Culottées (2016 et 2017). De Joséphine Baker à Tove Jansson en passant par Peggy Guggenheim ou Annette Kellerman, cette trentaine de portraits de femmes qui ont marqué l’histoire en bravant les lois du patriarcat est son plus gros succès. Adaptées en dessin animé pour France 5, les Culottées lui ont aussi valu le prestigieux prix Eisner en 2019. Avec son dernier ouvrage, l’adaptation de Sacrées sorcières, le classique jeunesse de Roald Dahl (2020), elle signe une œuvre drôle, effrayante et moderne, tout en rendant hommage à ses premières amours littéraires. En cette rentrée, elle est aux crayons pour illustrer le nouveau MOOC du Centre Pompidou, Elles font l'art, où elle intervient également, consacré aux artistes femmes, et entièrement gratuit.

Photo © H. Véronèse

Quelle est votre relation au Centre Pompidou ?

Pénélope Bagieu — Je n’ai pas une culture musée, ce n’est pas du tout une sortie que je faisais avec mes parents. Ça a commencé avec mon entrée en école d’art, lorsqu’on m’a donné les clefs pour comprendre ce que je regardais. Aussi naturellement que s’est affirmée ma préférence globale pour l’art moderne, s’est aussi affirmée ma relation très forte au Centre Pompidou. J’ai commencé à y aller beaucoup, pour que la collection me devienne familière. Lorsque j’étais à l’École nationale supérieure des arts décoratifs, on devait en cours d’histoire de l’art faire des comptes rendus d’expositions qui tenaient en une page, textes et dessins confondus. J’avais alors demandé un laissez-passer annuel pour le Centre Pompidou. J’ai fait quasiment tous ces exercices sur les expos du Centre. Quatre ans d’affilée où non seulement j’ai vu les expositions, mais en plus j’en garde un souvenir très précis. Ça m’est devenu un lieu très familier, j’y étais très à l’aise. Ça reste une balade. Je n’ai jamais eu l’impression d’aller au musée. J’y emmène encore des gens qui n’y vont pas, ce qui permet de dédramatiser la visite ; on n’est pas obligé de tout voir ni de tout aimer, on peut juste aller se balader dans trois salles, tomber amoureux d’un tableau qu’on n’avait encore jamais vu.

Quel serait ce tableau pour vous ?

PB — Récemment, je suis tombée sur trois Kupka que je ne connaissais pas. Après quinze ans à arpenter ce musée, ça peut encore arriver. J’avais découvert Soutine de cette manière. J’en n’avais jamais entendu parler, je ne l’avais jamais vu et il m’a fascinée. Il y a des peintres qui comptent parmi ceux que j’aime le plus, que j’ai découverts par hasard, en déambulant. Comme Odilon Redon, dont parlait une artiste dans une vidéo, au sein d’une exposition. J’ai trouvé le nom marrant, et je suis allée faire des recherches. C’est aussi au Centre Pompidou que j’ai découvert Sophie Calle, qui a changé tellement de choses dans ma façon de voir l’art.

Lorsque je vais au Centre Pompidou, c’est un peu comme si je m’étais fait faire un massage, et que j’avais mangé quelque chose de très bon. Ça me regonfle. Il y a sans doute aussi un côté habitude, madeleine, comme un rituel.

Pénélope Bagieu

Cette fréquentation du Centre Pompidou trouve-t-elle un écho au quotidien dans votre travail ?

PB — À un niveau très inconscient, probablement. Parce qu’on se nourrit de tout en termes de lumière, de couleur, de composition d’images, de lignes. Je ne pense pas qu’il y ait une filiation directe avec tel ou tel tableau. Aller au musée, c’est comme faire un tour à la piscine : s’immerger pendant deux heures. Je crois vraiment en cette immersion très passive, très tranquille. À chaque fois que j’en ressors, j’ai toujours envie de créer des choses. Ça a deux vertus pour moi : déclencher l’envie de faire, qui parfois nous quitte quand on est artiste, comme une persistance rétinienne lorsqu’on a vu trop de belles choses. L’autre aspect, plus personnel, est que ça m’apaise. Le beau m’apaise. La Légereté de Catherine Meurisse a eu beaucoup d’écho en moi. Elle y dit que plus encore que les gens qu’on aime, la seule chose qui peut guérir des blessures et permettre une sérénité retrouvée, c’est le beau. Lorsque je vais au Centre Pompidou, c’est un peu comme si je m’étais fait faire un massage, et que j’avais mangé quelque chose de très bon. Ça me regonfle. Il y a sans doute aussi un côté habitude, madeleine, comme un rituel.

Les femmes sont les grandes oubliées de l’histoire des arts. Une partie de votre travail consiste à les mettre en lumière...

PB — Je mets souvent en scène des femmes dans mes livres. L’important, c’est d’ouvrir la porte à d’autres, de mettre en avant le travail d’autres femmes. En octobre, j’ai fait une petite rétrospective personnelle des artistes dont le travail m’a inspirée, de la Renaissance à nos jours, afin de revaloriser la place de ces femmes dans l’histoire de l’art. C’est un double mouvement : mettre en valeur les générations actuelles, et mettre en lumière celles qui précèdent. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Les femmes restent très peu présentes dans les musées, hormis comme sujets. Il faut mener une action volontaire de revalorisation, il faut qu’il y ait une volonté politique de les remettre au premier plan. L’art était un système mis en place, entretenu, financé par des hommes selon leurs standards… Les quelques femmes ayant réussi à se faire une place ont dû ruser. Je suis toujours assez positive par rapport à la représentation des femmes dans les milieux artistiques parce que dès qu’on se penche un peu sur la jeune génération, on réalise qu’elles sont majoritaires. Il n’y pas si longtemps, l’accès aux écoles d’art leur était encore interdit. Les femmes créent des choses, les très jeunes femmes vont créer plein de choses. La féminisation de la bande dessinée est en cours. De plus en plus de jeunes filles lisent et font de la bande dessinée ; elles vont être amenées à en éditer, à être critiques… C’est une transformation très lente. On peut se réjouir que les choses évoluent et regretter que ça n’avance pas plus vite.

L’autrice Claire Bretécher (1940-2020), à qui la Bibliothèque publique d’information (Bpi) consacrait une exposition, a également mené ce combat. Vous a-t-elle inspirée ?

PB — Elle ne m’inspire pas directement dans la mesure où notre travail est assez différent. Découvrir, lorsque j’étais petite, qu’il y avait une femme qui faisait de la bande dessinée et dont on parlait dans les médias a été un choc. Le fait qu’il y en ait eu une a facilité la reconnaissance des suivantes. Même si je pense qu’il en faut toujours au moins deux, pour éviter le syndrome de la Schtroumpfette et réaliser qu’au-delà d’être des femmes elles ont leurs caractéristiques propres. À partir de la troisième, on se focalise moins sur le fait qu’elles soient des femmes.

On retrouve également cette pensée politique, féministe chez Quino (1932-2020), le père de Mafalda…

PB — C’est un travail très fin. C’est une bande dessinée rigolote. Les enfants adorent Mafalda : quelle habile façon de planter les graines d’un futur questionnement politique ! Je l’avais découverte à la bibliothèque entre un Garfield et un Gaston Lagaffe : la seule héroïne… Une petite fille qui a l’air parfaitement innocente et qui est très inquiète du monde. Elle se pose beaucoup de questions au milieu d’adultes qui s’en fichent. On ne cesse de lui rabâcher qu’elle devrait être plus insouciante alors qu’elle est terrorisée pour l’avenir du monde. L’œuvre de Quino est très moderne, très avant-gardiste. Il y a beaucoup de malice et d’intelligence dans son travail. Un de mes regrets c’est de n’avoir jamais pu le rencontrer. Alors que j’ai passé des heures à le recopier quand j’étais petite ! ◼

En prélude à l’exposition « Elles font l’abstraction » (printemps-été 2021), le MOOC Elles font l’art, consacré aux artistes femmes de 1900 à nos jours, est ouvert à toutes et tous et gratuit. Il est accessible à partir du 25 janvier 2021 sur la plateforme FUN. Les inscriptions ouvrent dès le mardi 5 janvier 2021.

À travers un parcours chronologique, ce cours en ligne — constitué de vidéos, de quiz et d’activités — est dédié aux artistes femmes. Elles sont plasticiennes, peintres, photographes, vidéastes ou performeuses de toutes nationalités et ont fait, ou font encore, l’art des 20e et 21e siècles.

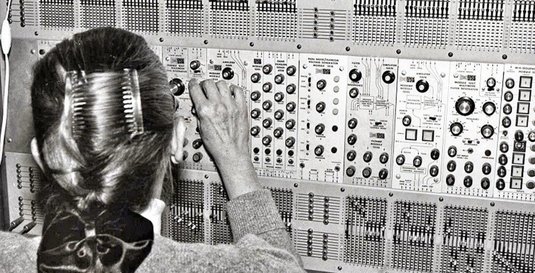

Structuré en cinq séquences, ce MOOC propose une nouvelle lecture de l’histoire de l’art moderne et contemporain et permet d’aborder avec plusieurs invitées la nécessité de redonner aux femmes toute leur place au sein de l’histoire de l’art. Thérèse Saint-Gelais, professeure à l’Université du Québec à Montréal, souligne combien leur reconnaissance demeure encore minoritaire. Karolina Ziebinska-Lewandowska, conservatrice au Musée national d’art moderne, revient sur le rôle crucial des femmes artistes dans les avant-gardes entre 1910 et 1930, ainsi que dans les luttes féministes des années 1960-1970. C’est ensuite à travers le prisme de la question du genre que la conférencière Catherine Lascault propose une relecture de la période plus récente, des années 1980 à nos jours. Pour la dernière séquence, la parole est donnée aux artistes d’aujourd’hui : l’autrice de bande dessinée Pénélope Bagieu, la plasticienne Éva Jospin, la compositrice Éliane Radigue, la photographe Sabine Weiss évoquent leur art et partagent leur expérience de femme artiste.

Related articles

In the calendar

© Pénélope Bagieu