Secrets d'archi ► La « Piazza » du Centre Pompidou

Elle fait partie intégrante du Centre Pompidou. La Piazza, c'est cette fameuse place en pente douce qui agrège curieux et passants, côté façade sud-ouest du célébrissime bâtiment aux tuyaux. Mieux, il se murmure qu’elle fait partie des raisons qui, en 1971, ont poussé le jury à choisir le « projet 493 » parmi les 681 propositions envoyées pour le futur projet de Centre Pompidou.

En février 1977 dans le magazine L’Architecture d’aujourd’hui, le président du jury, Jean Prouvé, architecte, designer et ingénieur français, confiait que « la plupart des autres projets remplissaient, comme de gros pavés, tout le terrain, jusqu’à des hauteurs de 30 à 50 mètres, voire 150 mètres pour quelques-uns ».

La plupart des autres projets remplissaient, comme de gros pavés, tout le terrain.

Jean Prouvé

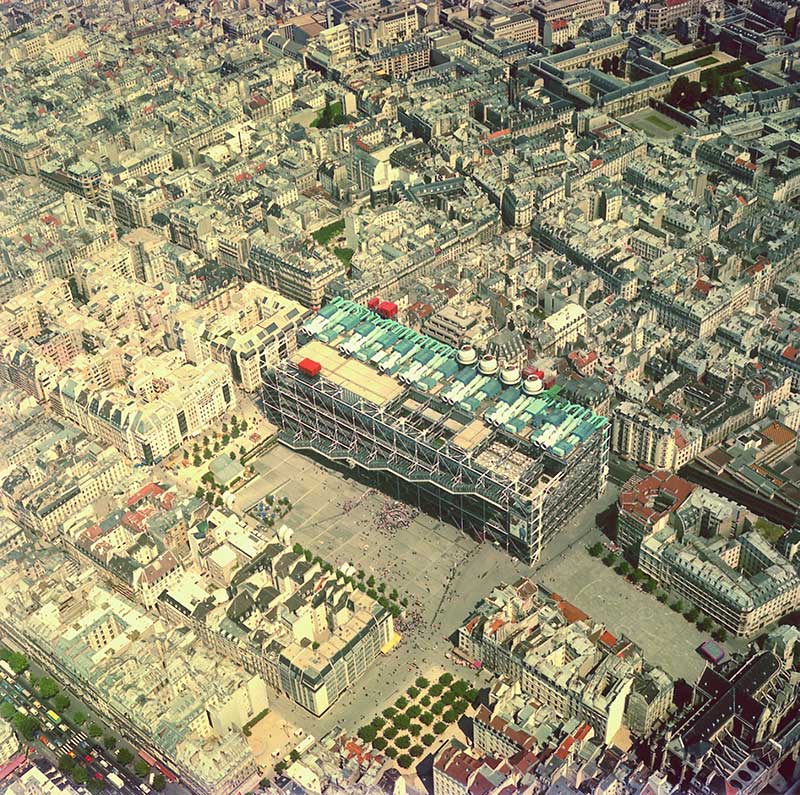

Le projet de Renzo Piano et Richard Rogers, architectes lauréats du concours, a été l’un des seuls à intégrer aussi largement du vide, avec une grande agora publique. Cet équilibre presque taoïste reste aujourd’hui l’une des grandes forces du projet. Leur grande idée urbaine, c’est ce double jeu de regards permis par la Piazza, qui offre un parfait contrepoint horizontal à la façade du Centre. Depuis l’escalier mécanique, la place devient un tableau peuplé de petits figurants. À l’inverse, pour les badauds, le bâtiment joue le rôle d’une grande télévision — même s’il n’a pas été couvert d’écrans d’information en continu comme le voulaient ses concepteurs à l'origine — où s’agitent les publics du Centre et de la Bibliothèque publique d'information (Bpi).

Le projet de Renzo Piano et Richard Rogers, architectes lauréats du concours, a été l’un des seuls à intégrer aussi largement du vide, avec une grande agora publique.

La Piazza est d’une conception simple : c’est un espace rectangulaire de 170 mètres sur 65. Comme l’ensemble du Centre Pompidou, elle a été réalisée à l’emplacement d’un gigantesque parking, lui-même construit sur un îlot insalubre détruit dans les années 1930. La place, recouverte de pavés en granit, est piétonne et très fréquentée : elle pourrait très bien être une place parisienne comme une autre.

Mais qu’est-ce qui rend la Piazza si unique ? Sa grande particularité est sa pente à 11% ; quelques mètres d’altitude séparant son point culminant, la rue Saint-Martin, de l’entrée du Forum. On y descend en pente douce, comme le long d’une cale à bateaux. Cette caractéristique lui vaut d’être souvent comparée à sa probable inspiration, la « Piazza del Campo », de Sienne, en Italie, inclinée depuis le 13e siècle comme un amphithéâtre (ou une coquille Saint-Jacques) devant le palais communal de la ville.

Renzo Piano et Richard Rogers confièrent que l’ambition était de donner au quartier « un lieu pour chaque personne ». Faire une place sans voiture à Paris était alors une rareté.

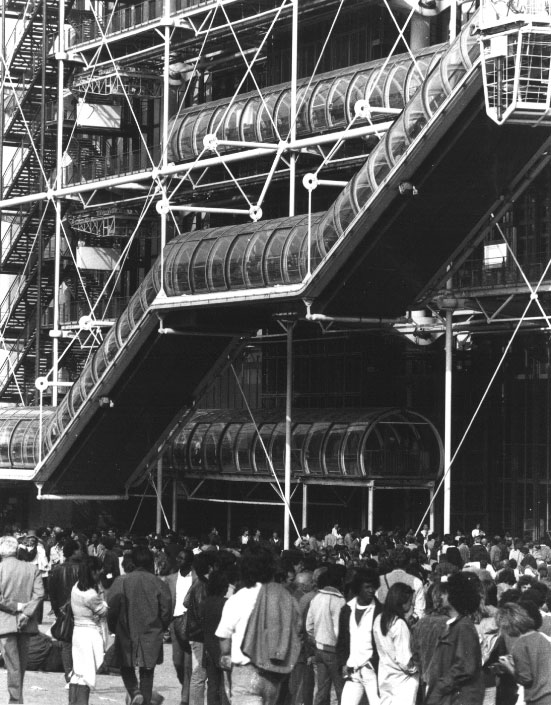

Renzo Piano et Richard Rogers confièrent que l’ambition était de donner au quartier « un lieu pour chaque personne ». Faire une place sans voiture à Paris était alors une rareté. Dès l’inauguration, on comptait vingt-cinq mille personnes par jour sur la Piazza en moyenne, bien au-dessus des prévisions. Elle sert d’écoulement naturel pour les foules venues des grands axes du quartier : les Halles, les rues Rambuteau, Saint-Merri et Saint-Martin. En faisant un appel d’air à côté des Halles, le « Ventre de Paris » selon Émile Zola, le Centre Pompidou a créé une nouvelle centralité populaire, qui ne s’est jamais démentie depuis.

La frontière entre l’intérieur et l’extérieur était si mince que tout le monde se retrouvait dans le Forum, même des gens qui n’auraient jamais passé les portes d’un musée.

Julien Donada, réalisateur de La Folle Histoire du Centre Pompidou

Sa déclivité se conjugue mal avec l’ordre : son joyeux chaos échappe au contrôle du Centre Pompidou. Sa pente se transforme en gradins pour le public des nombreux bateleurs, artistes et cracheurs de feu qui firent sa légende. Sur la Piazza on peut « vivre à l’oblique », pour reprendre l’exhortation de l’architecte Claude Parent. Certains des saltimbanques qui s’y sont produits sont passés à la postérité, comme Gilbert l’automate, le clochard philosophe Aguigui Mouna ou John Guez, qui mettait en scène les grandes pièces de l’histoire du théâtre en distribuant les rôles aux passants.

La forme actuelle de la place, finalement assez sage dans sa conception, est le fruit de compromis et de renoncements. Après la désignation du projet lauréat, ses concepteurs, pétris d’idéaux libertaires, se prennent à rêver une Piazza hallucinée et hyperconnectée. Les architectes imaginèrent jusqu’à recouvrir la place d’une « surface active » sous forme de « pelouse technologique », revêtement interactif qui aurait débordé dans tout le quartier pour l’irriguer de flux d’information venus du Centre.

Après la désignation du projet lauréat, ses concepteurs, pétris d’idéaux libertaires, se prennent à rêver une Piazza hallucinée et hyperconnectée. Les architectes imaginèrent jusqu’à recouvrir la place d’une « surface active » sous forme de « pelouse technologique ».

Il faut noter la grande facilité avec laquelle on accède au Forum depuis la Piazza. Le public ne rencontre aucun effet de seuil. Ce n’est pas une entrée intimidante : il n’y a pas d’escalier monumental ou de lourde porte. D’ailleurs, « la frontière entre l’intérieur et l’extérieur était si mince que tout le monde se retrouvait dans le Forum, même des gens qui n’auraient jamais passé les portes d’un musée » confie Julien Donada, réalisateur du documentaire La Folle Histoire du Centre Pompidou (2016). Sur le projet initial, les portes devaient rester ouvertes comme un hall de gare. Le climat parisien en décida autrement.

Jouant de cette porosité, l’institution a souvent envahi l’espace public en y installant sur la Piazza des œuvres monumentales, exportant le musée directement dans la cité. Placées sur le parvis, les sculptures furent des sources de débats passionnés et interminables, comme le Pot doré (1985) de Jean-Pierre Raynaud ou le Coup de Tête (2012) d’Adel Abdessemed, représentant le coup porté au plexus par le footballeur Zinedine Zidane à Marco Materazzi lors de la finale de la Coupe du monde 2006.

En 2030, la réouverture du Centre Pompidou après les travaux de rénovation prolongera l’histoire de la Piazza. Le projet, signé par l’agence Moreau Kusunoki (associée à Frida Escobedo Studio), ajoutera des gradins et une rampe d'accessiblité sur la Piazza, pour que tout le monde soit de la partie. Si Paris est une fête, la Piazza restera son dancefloor. ◼

Related articles

La Piazza, Centre Pompidou (2016)

Photo © Manuel Braun

Retrouvez les visites d'architecture urbaine d'Hugo Trutt sur https://croquebrique.com