Avec « Réseaux-mondes », le futur c'est maintenant

Le mot « réseau » (retis) apparaît pour la première fois au 12e siècle pour nommer le filet, le filet de pêche ou le nœud. Ce terme réapparaît avec force au siècle des Lumières, ainsi dans L’Encyclopédie de Diderot et de D’Alembert, au milieu du 18e siècle, où la métaphore du réseau se substitue à celle de l’arbre pour définir le système de connaissances. La notion de « réseau » s’applique alors au corps et au vivant. Le réseau se définit par un principe de réticulation ; il se donne comme une interconnexion de plusieurs points reliés entre eux, dans une dynamique de flux qui se déploie dans un espace tridimensionnel.

De la naissance de la société de l’information, dans l’après-guerre, jusqu’à l’omniprésence du réseau planétaire qu’est l’Internet aujourd’hui, le réseau tisse partout sa toile, dans l’espace et le temps. Tout, en effet, est réseau, ou presque. Le réseau semble se définir par sa dimension opératoire et toujours en amener d’autres dans son sillage : réseau d’information, réseau de communication, réseau biologique, réseau de pouvoir, réseau de neurones, réseaux sociaux… Réunissant plus d’une soixantaine d’artistes et une centaine d’œuvres, dont plusieurs spécialement pour l’exposition et « connectées », « Réseaux-mondes » interroge la place du réseau dans la société actuelle, innervée par les réseaux sociaux et la dématérialisation du réseau, devenu virtuel. Plus que jamais, le réseau, à l’ère de l’Internet, ce méta-réseau – infrastructure de réseaux interconnectés – est au cœur des mutations technologiques et des enjeux sociétaux, questionnant la société de surveillance, l’omniprésence des réseaux sociaux, l’atomisation de l’individu, acteur-réseau, réseau du vivant, etc.

De la naissance de la société de l’information, dans l’après-guerre, jusqu’à l’omniprésence du réseau planétaire qu’est l’Internet aujourd’hui, le réseau tisse partout sa toile, dans l’espace et le temps.

Cette exposition retrace à travers une timeline, l’évolution de la notion de réseau : du réseau organique aux réseaux mécaniques (routiers, fluviaux, électriques, etc.), instruments de la planification du territoire au 19e siècle ; des réseaux immatériels de la société de l’information, avec la cybernétique dans l’après-guerre, jusqu’aux réseaux artificiels et l’emprise de l’Internet aujourd’hui. Après avoir été une matrice technique, un artefact mécanique, un schème de compréhension de l’espace-temps, le réseau est devenu la métaphore du monde numérique et se donne comme l’un des enjeux majeurs de la société aujourd’hui.

Du Network of Stoppages (1914) de Marcel Duchamp, qui cartographie l’espace-temps, à l’Eternal Network (1961) de Robert Filliou, nombreux sont les artistes qui se sont emparés de la métaphore et du fonctionnement du réseau, qui acte la disparition de tout centre et se signale par sa capacité d’auto-organisation : « le réseau fonctionne tout seul », avançait Filliou. Le mail art sera l’un des premiers mouvements artistiques, avec Fluxus et les diagrammes de George Maciunas, dans les années 1960, à faire du réseau le sujet et l’objet. À partir des années 1980, l’Internet – ce « cerveau global » – deviendra un médium pour les artistes avec le Net.art. Des collectifs d’artistes mettent en place des réseaux de création et d’échanges. Le réseau prend alors la forme d’une plate-forme s’ouvrant à des acteurs multiples où chacun est « co-créateur » (exposition « Co-workers. Le réseau comme artiste », Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 2015).

Au début du 20e siècle, les philosophies vitalistes véhiculent la notion de réseau, avec la philosophie des flux d’Alfred N. Whitehead (Process and Reality, 1929) ou la pensée d’Henri Bergson (La Pensée et le mouvant, 1934). Michel Serres ne cessa d’interroger l’épistémologie du concept de réseau ; Jacques Lacan illustra ses réflexions analytiques à travers le « nœud borroméen » et Jean-François Lyotard vit dans le réseau le symptôme même de notre « condition postmoderne ». Mais ce sont Gilles Deleuze et Félix Guattari, dans Mille plateaux (1980), qui ouvrent la voie, à travers la notion de « rhizome », à une autre compréhension du réseau comme flux, dissémination, agencement et multiplicité : « le rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque ». Pour Deleuze et Guattari, c’est un « milieu », sans début ni fin. Le réseau a également la capacité « de se transformer et de muter » (Geert Lovink). La question du savoir et de sa réduction en information par les technologies de l’information et de la communication est posée par Bernard Stiegler face à l’émergence des technosciences. Selon lui, le temps réel des « machines cybernétiques » syncope le temps long du processus de savoir. Cette nouvelle mise en réseau de l’information qu’opèrent les « technologies interactives » génère, pour Jean Baudrillard, une « incertitude » quant à la réalité de l’objet et du savoir. N’ayant plus de mise à distance, nous nous retrouvons propulsés « dans un vide perpétuel que nous sommes sollicités de combler » (in Traverses 44/45, 1988).

Ce sont Gilles Deleuze et Félix Guattari, dans Mille plateaux (1980), qui ouvrent la voie, à travers la notion de « rhizome », à une autre compréhension du réseau comme flux, dissémination, agencement et multiplicité : « le rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque ».

Après avoir envisagé le réseau comme égalitaire, instrument d’une démocratisation du savoir, de nombreux théoriciens nous alertent aujourd’hui sur l’emprise totalitaire du réseau. Dès les années 1990, l’informaticien Mark Weiser, ancien chef scientifique du Xerox PARC, théorisait l’informatique ubiquitaire, conçue pour apparaître à tout moment et partout. Il prédisait le remplacement du PC par une multitude d’appareils informatiques faisant partie intégrante de la vie quotidienne. Dans une forme de réseau omniprésent, « les technologies les plus profondes sont celles qui sont devenues invisibles. Celles qui, nouées ensemble, forment le tissu de notre vie quotidienne au point d'en devenir indissociables » (Mark Weiser, The Computer for the 21st Century, 1991). « Le but de la connectivité est de ramener toutes les personnes et les choses au sein d’un seul monde » ; difficile d’opposer de la résistance aux « formes diffuses de contrôle » d’Internet et à ses « protocoles décentralisés » avance Andrew Culp (Dark Deleuze, 2020). Dans un ouvrage essentiel, The Exploit. A Theory of Networks (2007), Alexander Galloway et Eugene Thacker mirent en avant les formes de contrôle exercées par le réseau, devenu le « médium du pouvoir contemporain ».

« Le réseau est toujours un intermonde entre la technique et le corps vivant » (Pierre Musso) et aujourd’hui, un « tournant neurologique » serait en train de s’opérer à travers la tentative de cartographie cognitive de nos comportements à travers le web (Geert Lovink) : « Le médium n’est plus seulement le message. Le médium est l’esprit » et nous pourrions devenir bientôt les « neurones du Réseau » (Nicholas Carr, The Big Switch, 2008). L'individu serait-il profondément modifié par un appareil massif, tout comme les écosystèmes naturels l'ont été ? La question des « traces » numériques, de la « traçabilité », constitue à présent une autre forme de réseau dont il est devenu quasi impossible de s’extraire. Mais le premier réseau reste celui du vivant, qui relie les espèces entre elles, générateur de nouvelles formes de « connexités » entre humains et non-humains, dont nous parlent Donna Haraway (When Species Meet, 2007) ou Peter Sloterdijk à travers le concept d’« immunologie ». Pour Timothy Morton, la crise écologique « nous fait prendre conscience de l’interdépendance de toute chose » (La Pensée écologique, 2010). Ce tournant ontologique a réorienté les chercheurs vers une enquête sur les modes d’existence des humains et non-humains dans le sillage de l’anthropologie de la nature de Philippe Descola et d’Eduardo Viveiros de Castro. Sur les traces du climatologiste James Lovelock et de la microbiologiste Lynn Margulis, Bruno Latour réhabilite l’hypothèse Gaïa pour décrire la fin de la nature et l’urgence climatique. Une « science » de Gaïa serait compatible avec les modes d’existences contemporains mis en lumière par l’anthropologie et la politique.

Dès les années 1980, le Net.art s’affirme comme une critique des réseaux et de nombreux artistes-activistes s’emparent de la notion de réseau dystopique, mettant en exergue la « dark face » du réseau.

L'exposition se structure en quatre sections : Réseau global ; Critique des réseaux ; Nœuds et réticulations et Réseau du vivant. C’est dans l’après-guerre que surgit la notion de réseau telle qu’on l’entend aujourd’hui, à savoir un réseau d’information et de communication, qui sera véhiculée par la cybernétique. Dès les années 1980, le Net.art s’affirme comme une critique des réseaux et de nombreux artistes-activistes s’emparent de la notion de réseau dystopique, mettant en exergue la « dark face » du réseau. La troisième section explore la matérialité physique du réseau en revenant à son étymologie – le filet – pour aborder la récurrence du nœud et de la réticularité dans le processus artistique. Enfin, à l’ère de l’anthropocène, dans un monde propulsé dans la post-histoire, en lutte aujourd’hui contre une pandémie, la reconnaissance de la coexistence entre humains et non-humains et la transmigration du vivant à travers toutes les espèces, interrogent la mise en réseau des mondes.

© Centre Pompidou

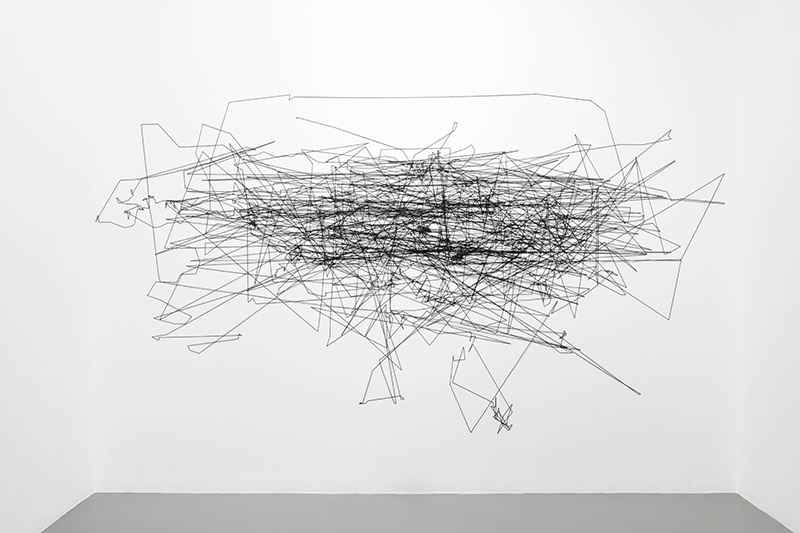

© Mika Tajima. Kayne Griffin Corcoran (Los Angeles), Taro Nasu (Tokyo)

1. Réseau global

Dans les années 1960, les nouvelles théories de l’information s’appuient sur le principe même de réseau. Le monde est devenu un « village global » (Marshall McLuhan) qui fonctionne en réseau. Les nouveaux réseaux de communication (radio, télévision) émergent en même temps que les réseaux informatiques qui tissent de nouvelles infrastructures de savoir. Les artistes s’emparent du monde connecté de la cybernétique, du traitement automatique de l’information, du réseau comme système d’organisation générale. Aux États-Unis, la diffusion du Whole Earth Catalogue, inventaire d’objets à fabriquer soi-même dans le contexte de la contre-culture américaine, préfigure l’avènement d’une économie mondiale, pensée en réseaux, qui s’incarnera dans la nouvelle société de l’information. Tout est désormais connecté.

Le projet New Babylon (1958-1974) de l’artiste Constant est l’un des premiers exemples artistiques de réseau global, première anticipation d’une ville à l’échelle planétaire, architecture de réseaux immatériels tracée par les déplacements de ses habitants devenus migrants, se déplaçant d’une station à l’autre : « Nous contemplons un monde sans fin, fait d’espaces étroitement interconnectés bien qu’hétérogènes ». En écho à New Babylon, le projet Blur Building (2002) de Diller+Scofidio est une pure infrastructure atmosphérique sur le lac de Neuchâtel, où les visiteurs s’égarent dans une architecture labyrinthique de brouillard, au fonctionnement en réseau, connectant le climatique et le digital.

Du réseau global de la carte Dymaxion (1946) de l’architecte ingénieur Richard Buckminster Fuller à la City of the Future (1960) de Konstantinos Doxiadis, les villes utopiques des années 1960-1970 sont toutes conçues comme une infrastructure de réseaux. Les mégastructures sont une structure modulaire à l’extension sans limite ; ossature ouverte, préfabriquée industriellement, dans laquelle viennent se greffer des cellules d’habitation. Le réseau prend aussi la forme d’une structure biologique, d’un système neuronal dans les projets d’architecture des Autrichiens Günther Domenig et Eilfried Huth.

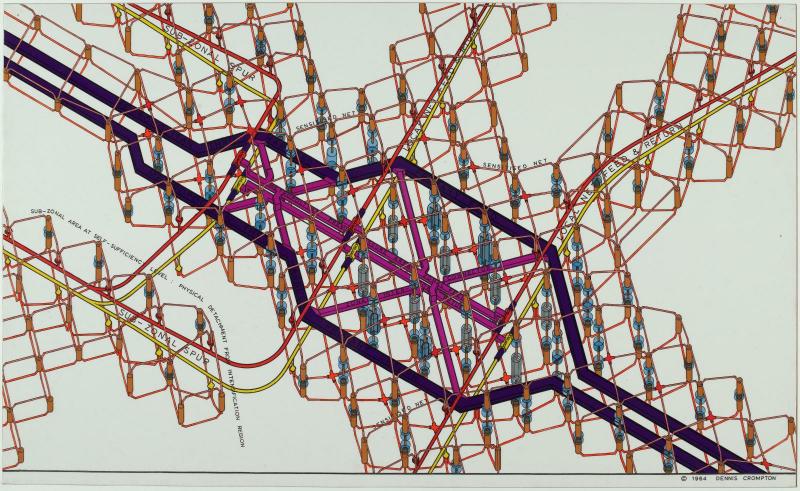

L’informatique irrigue toutes ces recherches urbaines, d’Archigram aux Métabolistes japonais. Dès 1958, Yona Friedman conçoit la « ville spatiale » comme une trame tridimensionnelle, une maille modulaire suspendue dans l’espace ; réseau homogène, continu et indéterminé, dont la forme toujours mouvante est générée par les comportements de ses habitants. Avec le projet Flatwriter (1967), Friedman intègre, en précurseur, la connectivité de l’ordinateur au fonctionnement de la mégastructure. En Angleterre, Computer City (1964) de Dennis Crompton (Archigram) se donne comme une ville dématérialisée, pur circuit d’informations. Lors de l’exposition « Italy: The New Domestic Landscape » au MoMa à New York en 1972, l’architecte radical Ugo La Pietra présente la Casa telematica, projet de maison télématique, qui recourt à l’informatique pour connecter l’espace domestique à la ville à travers un individu, émetteur et récepteur d’informations. L’espace-temps s’est transformé en réseau de connexions.

En 1969, Allan Kaprow réalise Hello, un des premiers happenings fonctionnant en réseau, aux connexions à la fois virtuelles et physiques, pour « The Medium is the Medium », une émission de télévision expérimentale. Cinq caméras de télévision et vingt-sept moniteurs sont connectés sur quatre sites d’un réseau de télévision en circuit fermé. Des groupes sont envoyés à différents endroits avec des instructions différentes à transmettre à la caméra. Kaprow s’y donne comme le « réalisateur ». Pour lui, cette œuvre a trait à la « mise en relation de soi avec quelqu'un d'autre ». Hello offre ainsi un point de vue critique sur la technologie comme interface et sa dimension communicationnelle comme matériau : « L’œuvre court-circuite métaphoriquement le réseau de télévision, attirant ainsi l'attention sur les connexions établies entre les personnes réelles. »

Les années 1970 laissent place à l’arrivée massive des réseaux informatiques qui permettent la connexion croissante des ordinateurs entre eux. De nouvelles infrastructures se tissent à travers le monde. En 1969, les ordinateurs de quatre universités sont connectés via le réseau ARPANET, premier réseau à transfert de données du Département de la défense des États-Unis. Le réseau se fait désormais virtuel. Dès les années 1980, le réseau informatique devient le médium artistique et les pratiques artistiques se développent elles-mêmes en réseau. À l’heure de l’art télématique et des réseaux de télécommunications planétaires, l’artefact numérique et les données de l’information constituent le sujet même de l’œuvre d’art de l’époque « postmoderne » (exposition « Electra », Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1984 ; « Les Immatériaux », Centre Pompidou, 1985).

2. Critique des réseaux

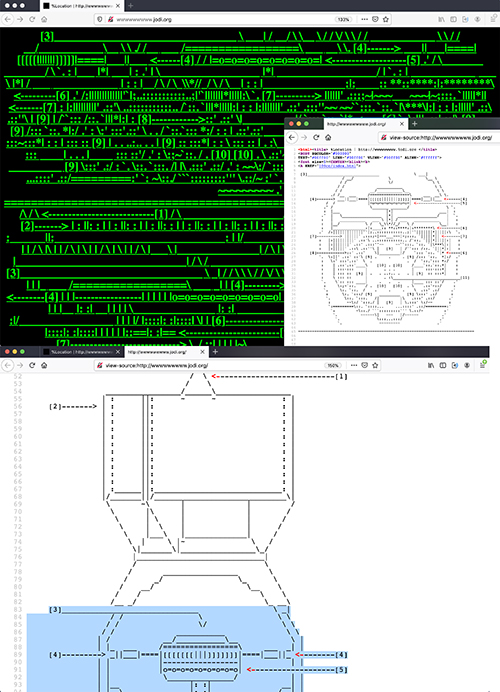

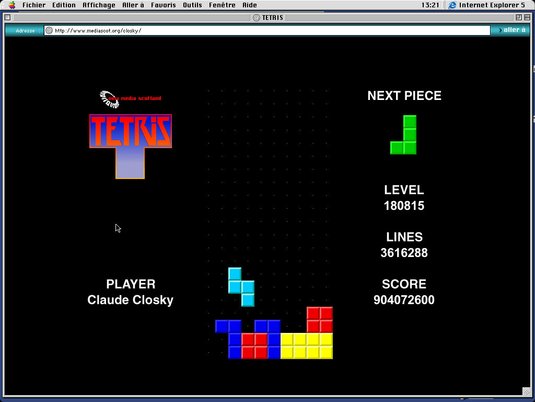

Au tournant des années 1990, les artistes du Net.art sont les premiers à interroger de manière critique et « pirate » la dimension politique de l’Internet et du World Wide Web, système hypertexte public fonctionnant sur l’Internet (1990) qui s’impose alors au grand public. Avec des œuvres interactives conçues par, pour et avec le réseau Internet, le Net.art se pense comme une exploration artistique programmatique de l'ordinateur et du net, dont l’activité fut florissante entre 1995 et 1997.

Le duo d’artistes JODI (Joan Heemskerk, Dirk Paesmans) figure ainsi parmi les premiers à appréhender Internet comme une matière artistique à part entière avec ses erreurs et dysfonctionnements. Leur page web, wwwwwwwww.jodi.org (1995), au fonctionnement chaotique et autonome, rend toute interaction superflue, alors que le site cache dans son code source les plans de la bombe atomique. Issus des mouvances hackers et nourris des pratiques de programmation collaborative à code ouvert, les artistes du Net.art se revendiquent hors de tout contrôle institutionnel et marchand. En 1996, Heath Bunting fonde www.irational.org, qui pervertit les communications médiatiques de grandes puissances financières. Un an plus tard, Cornelia Sollfrank s’insurge contre la prédominance masculine du premier concours en ligne de Net.art organisé par la Kunsthalle de Hambourg, qu’elle pirate en générant trois cents faux profils d’artistes femmes. Fervent hacktiviste, Vuk Ćosić participe en 1997 à Documenta Done, un acte de piratage réalisé par un réseau d’artistes du Net.art pour conserver en ligne leurs œuvres présentées à la documenta X. En parallèle de l’activité militante des artistes, le discours théorique et la « Netzkritik » ou Net Critique, se développent lors de conférences et sur des listes de diffusion fédératrices (« Nettime », Pit Scultz et Geert Lovink, 1995).

Après l'utopie émancipatrice du réseau, celui des années 2000 laisse deviner la censure, participe à la société de surveillance, et révèle sa dimension ubiquitaire, politique et marchande. Avec ses sociogrammes en réseaux, l’artiste américain Mark Lombardi détaille les structures labyrinthiques du pouvoir politico-économique à l’heure de la globalisation. S’appuyant sur des œuvres documentaires, le collectif français et plate-forme de recherche RYBN.ORG immerge le visiteur dans la « finance de l'ombre » et de ses algorithmes, dont les paradis fiscaux échappent au contrôle des états.

Des années 1990 à nos jours, l’émergence des réseaux computationnels et de ses infrastructures a institué de nouveaux régimes de subjectivité sociale et politique.

Des années 1990 à nos jours, l’émergence des réseaux computationnels et de ses infrastructures a institué de nouveaux régimes de subjectivité sociale et politique. L’installation Human Synth (2021) de Mika Tajima est la projection d’un nuage de fumée matérialisant les sentiments exprimés en temps réel sur des plates-formes en ligne – telle que Twitter – dans une ville donnée. Les nouvelles technologies se donnent comme une technique prédictive de l'état émotionnel collectif, en s’appuyant sur le traçage minutieux et « militarisé » des connexions et expressions humaines. Façonnant radicalement les perceptions, désirs et décisions des individus et des sociétés, et agissant comme un soft power jusqu’au plus profond des psychés, la technologie laisse aussi entrevoir la possibilité de se transformer « de manière fluide pour échapper à la capture ».

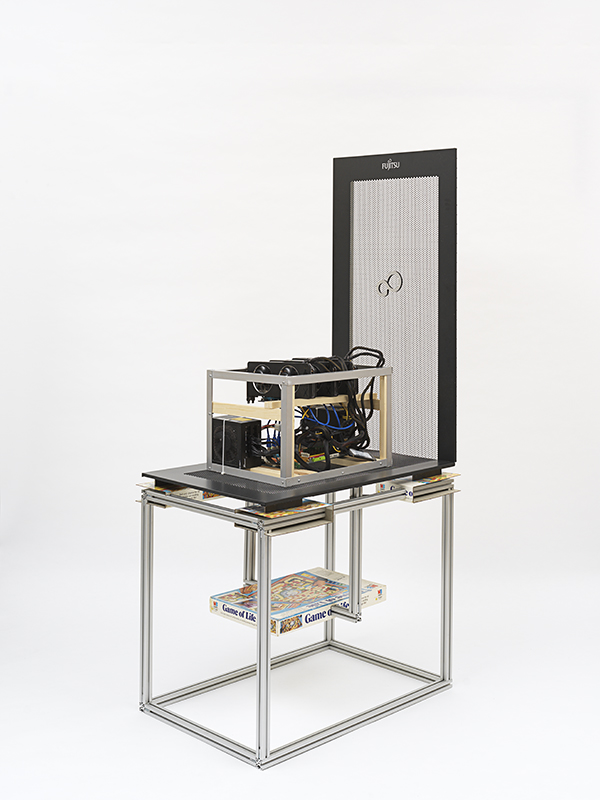

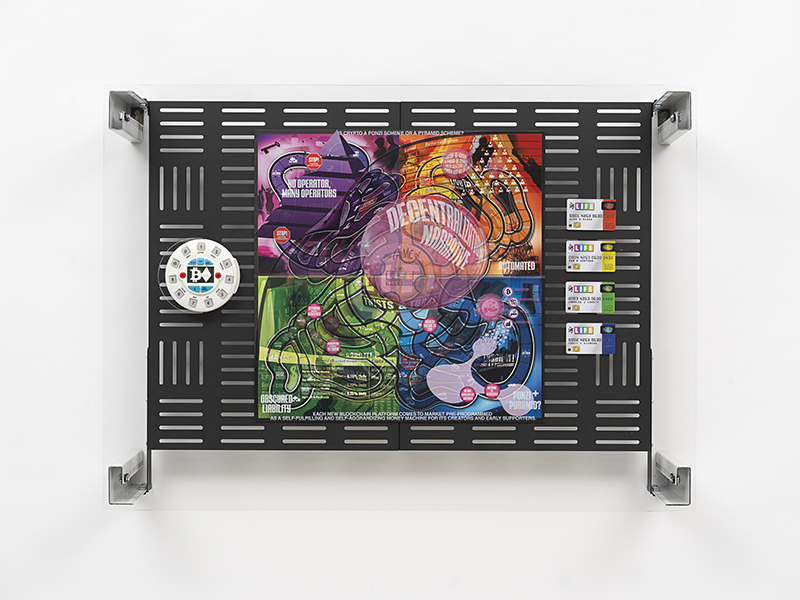

« Crypto Futures Game of Life Board Overprint Collage: Twists & Turns », 2018

Impression digitale sur planche de Game of Life Hasbro édition Twist and Turns, Impression UV sur iPad Apple, structure de rack de serveur, plexiglas à découpe laser, pièces de racks de serveur

Courtesy de l’artiste et de la galerie Buchholz, Berlin/Cologne/New York

Photo © Nick Ash

Alors que les individus dépendent aujourd’hui entièrement des réseaux technologiques, artistes et chercheurs se penchent sur l’étude des technologies comme phénomène social, au-delà de la spéculation utopique et de la critique dystopique. Dès le début des années 2000, l’artiste américaine Jill Magid s’intéresse aux caméras dans l’espace public comme représentations. Le documentaire In Plain Sight (2018), de Diller et Scofidio + Renfro, Laura Kurgan, et Robert Gerard Pietrusko enquête sur les images spatiales de la Terre prises par la NASA qui participent activement à une construction politique et sociale du monde et de ses espaces. Ces images révèlent en réalité les lacunes et l’« obscurité » des réseaux. Selon Lovink, le monde académique, dans ses analyses sur l’Internet, s’est progressivement détourné des promesses utopiques, de ses impulsions et critiques, pour aller vers une « cartographie » de l’impact du réseau. La graphiste et chercheuse Louise Drulhe déchiffre les enjeux sociaux, politiques et économiques qu’impliquent l’Internet et la blockchain à travers des hypothèses de spatialisation conceptuelle de ces architectures du contrôle. L’artiste Simon Denny enquête sur les sociétés financières liées à la crypto-monnaie bitcoin et à la blockchain pour révéler les idéologies en jeu, loin d’un futur global véritablement inclusif.

Depuis l’émergence du Web 2.0 à partir de 2004, les médias sociaux sont au cœur des enjeux actuels. Les réseaux ont généré un monde de « multi-utilisateurs » qui pose la question de l’auteur et de l’unicité de l’œuvre.

Depuis l’émergence du Web 2.0 à partir de 2004, les médias sociaux sont au cœur des enjeux actuels. Les réseaux ont généré un monde de « multi-utilisateurs » qui pose la question de l’auteur et de l’unicité de l’œuvre. Les idées d'ouverture, de bricolage, de partage — devises de la culture hacker jusqu’alors — deviennent la rhétorique des entreprises du Web 2.0 basée sur l'appropriation de la « culture libre » (Tatiana Bazzichelli). La culture des réseaux véhicule-t-elle une dimension addictive et dépressive, avec des individus atomisés dans des infrastructures infinies de réseaux et de connexions ? De la société de surveillance à l’exploration du cyberespace, les artistes nous plongent dans l’univers immersif du réseau total - totalisant, totalitaire ?

3. Nœuds et réticulations

Cette section retourne à l’étymologie même du mot réseau, à savoir le filet et le nœud. Quelle est la place du nœud, de la maille, du filet, du treillis, de la réticulation, dans l’art et le design ? De l’Arte Combinatoria (1666) de Leibniz à la théorie des graphes (1736) de Leonhard Euler, qui confèrent une dimension mathématique au réseau, le réseau se donne comme une « topologie de nœuds dans l’espace ». Pour Michel Serres, le réseau présente « de multiples entrées » et entrecroisements : tapisserie, tissage, broderie ou dentelle » (La communication. Hermès I). Pour ce philosophe, le réseau est figuré chez Leibniz par une sorte de nœud étoilé (de « sommet ») dont chaque fil (…) croise et rejoint tout ou partie de l’ensemble des autres sommets. »

Pierre Musso nous éclaire sur l’origine du réseau en convoquant la notion de « rétiologie » : « Jusqu'au 18e siècle, dans L'Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, le mot réseau veut dire filet, tissu, entrelacement de fil et mise en relation de chemins et de nœuds. L'idée de réseau, c'est ce qui permet de séparer et de relier ». Diderot, dont L’Encyclopédie se donne déjà comme un réseau des réseaux, met en avant dans le récit Le Rêve de D’Alembert (1769) la notion de « reticulum », à savoir ce qui relie. Le corps se donne lui-même comme un « réseau de tissu vivant » (Pierre Musso).

Pour Manuel Castells, « un réseau est un ensemble de nœuds interconnectés. Un nœud est un point d’intersection d’une courbe par elle-même. La réalité d’un nœud dépend du type de réseau auquel il appartient » ; « Les réseaux sont des structures ouvertes, susceptibles de s’étendre à l’infini, intégrant des nœuds nouveaux, en tant qu’ils sont capables de communiquer au sein du réseau. »

Le nœud n’est pas seulement récurrent dans la philosophie, l’histoire des idées, des religions, les mathématiques, l’urbanisme, il « connecte » aussi l’histoire de l’art au design et à l’architecture. Au milieu du 19e siècle, l’architecte et historien Gottfried Semper voit dans le tissage – forme manuelle de réseau tridimensionnel – l’origine textile de l’architecture. Plusieurs œuvres à partir de matériaux textiles seront présentées dans cette section, explorant les métamorphoses du nœud, des enchevêtrements, de Claire Falkenstein à Sheila Hicks. À ce titre, l’œuvre de Gego (Gertrud Goldschmidt) (1912-1994) est l’une des plus fascinantes, ainsi les Reticulareas (1969-), installations arachnéennes en fil d'acier inoxydable et aluminium, qui se ramifient dans l’espace à partir du concept de réseau. Ou encore, la série Redes, mallas y chorros [Réseaux, mailles et jets] (1969-82), système constructif constitué d’entrelacement de lignes, entre l’organique et le géométrique. L’architecte Leonardo Mosso (1926) consacra ses recherches à l’ « architecture programmée » et à la « cybernétique environnementale » à partir de la fin des années 1960. Ses structures aériennes projettent dans l’espace leurs entrelacs et nœuds, substituant la légèreté à la masse, pour se donner comme autant d’explorations atmosphériques de projets pour une architecture auto-construite.

Dans le champ du design, la Knotted Chair (1996) de Marcel Wanders réinterprète la technique traditionnelle du macramé à travers des procédés innovants. Le principe du nœud est ici à la fois structurel et décoratif. Dans WifiTapestry (2017-2022) de Richard Vijgen, une tapisserie est connectée aux flux du numérique, réactive aux traces laissées par les réseaux sans fil qui l’entourent, qui en modifieront l’apparence chromatique. Pour la designer Hella Jongerius, le tissage est un terrain d’investigation critique qui ouvre à l’innovation culturelle et technologique. Space Loom # 1 (2019) est une « construction tissée » qui relie les fils d’une autre compréhension de l’objet, connecté à une « culture de la tactilité », des textures et des sensations.

« WifiTapestry 2.0 », 2021

Richard Vijgen, 2021

© Richard Vijgen, crédit photographie Juuke Schorl

4. Le réseau du vivant

Le premier réseau est le vivant, qui se caractérise par l’auto-organisation. La viralité numérique s’est doublée de la prise de conscience de notre interaction avec le non-humain, de notre coexistence « en réseau » avec les autres espèces au sein d’une diversité infinie d’écosystèmes. Une nouvelle écologie artistique intègre ce principe d’interdépendances complexes et de continuité de toutes les formes du vivant mises en lien.

Aujourd’hui, la crise environnementale globale trouve ses racines dans des activités historiques, politiques, sociales et économiques que critiques et théoriciens appellent à passer au crible d'un examen transversal. Avec Cambio (2020-2022), le duo de designers Formafantasma s’est livré à une enquête pluridisciplinaire sur l'impact global de la production et de la consommation de bois. Cette industrie à l’expansion tentaculaire trouve ses origines dans les territoires coloniaux du 19e siècle pour se déployer au fil du temps, hors des réglementations. Alors que l’impact sur la biosphère de ces échanges marchands globaux sont sans commune mesure, le futur du design réside aujourd’hui dans une nouvelle conscience environnementale fondée sur des réponses collaboratives.

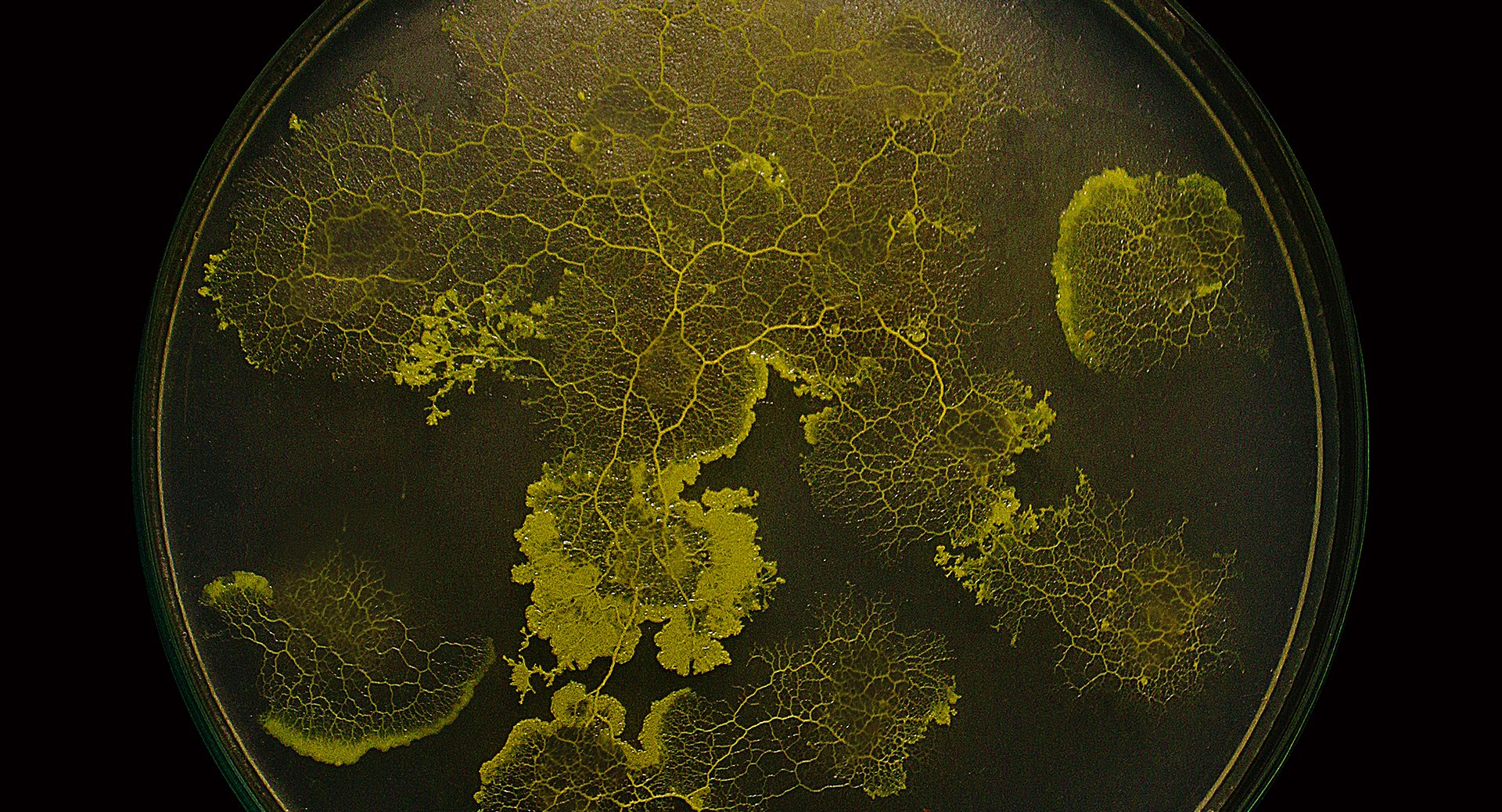

Artistes et designers invitent à s’engager dans l'appréhension de l'écologie après la nature, par-delà nature et culture, dont l’opposition binaire se dressait comme un « obstacle à la juste compréhension des ontologies et des cosmologies » des peuples et des espèces (Philippe Descola). Par l’utilisation de la technologie, l’artiste Jenna Sutela explore les spécificités du Physarum polycephalum — cet organisme unicellulaire « intelligent », aussi appelé blob, et puise dans les expériences de communications interespèces, aspirant à connecter des mondes aux limites de la perception humaine. Permettant d’articuler les messages d'entités ne pouvant pas parler autrement, l’ordinateur se donne tour à tour comme chaman ou oracle, proposant des formes alternatives d'intelligence à la croisée de processus technologiques et chimiques.

Permettant d’articuler les messages d'entités ne pouvant pas parler autrement, l’ordinateur se donne tour à tour comme chaman ou oracle, proposant des formes alternatives d'intelligence à la croisée de processus technologiques et chimiques.

La nécessité d’une reconnexion des mondes où cohabiteraient vivant et inanimé, technologies et existants, se fait jour. Les tubes de verre de l’installation Flylight (2022) de DRIFT interagissent directement avec leur environnement et s’illuminent pour imiter le comportement unique et « auto-organisé » d'un essaim d'oiseaux en vol. Ce phénomène naturel est traduit par un logiciel de simulation multi-agents et symbolise le conflit entre les humains, le sentiment de sécurité d'un groupe et la liberté de l'individu.

Face à la crise environnementale, l’histoire entremêlée du vivant se donne aujourd’hui à travers les histoires communes politiques, sociales et écologiques, impliquant la coopération et l’adaptation des espèces dans une « écologie de l’attention » (Anna L. Tsing, Le Champignon de la fin du monde - Sur la possibilité de vie dans les ruines du capitalisme, 2017). Au cœur de cette « pensée écologique », le réseau est devenu « maillage », vecteur de « l’interconnectivité entre toutes les choses vivantes et non-vivantes ». Le maillage « renvoie aux trous dans un réseau et aux fils qui les relient » (Timothy Morton, La pensée écologique, 2010). Le maillage se tient ainsi dans les porosités et zones d’ombre du réseau, là où s’enchevêtrent les mailles du vivant et du non-vivant. ◼

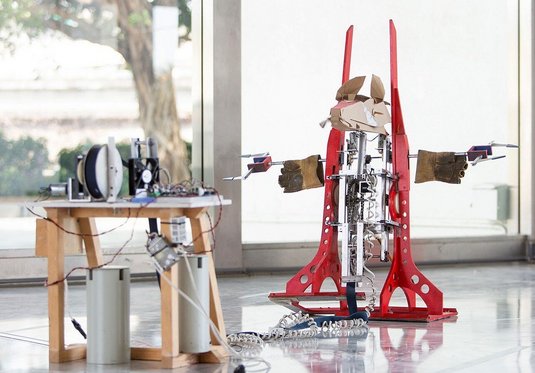

« Mutations-Créations », ou le Centre Pompidou transformé en incubateur

En 2017, le Centre Pompidou lance une nouvelle manifestation intitulée « Mutations-Créations », réalisée par le Musée, en collaboration avec l’Ircam. En lien avec ces expositions, le Forum Vertigo de l’Ircam ainsi qu’une programmation de rencontres et d’ateliers transforment le Centre Pompidou en « incubateur », lieu de démonstrations de prototypes, d’expériences artistiques in vivo, d’échanges avec les créateurs. Transversale, au croisement des disciplines, articulant art, architecture, design et musique, cette manifestation comprend chaque année une exposition thématique ouvrant sur une problématique esthétique, technologique et sociétale : « Imprimer le monde » (2017) ; « Coder le monde » (2018) ; « La fabrique du vivant » (2019) ; « Neurones. Intelligences simulées » (2020).

« Mutations-Créations » se donne ainsi comme un observatoire critique et un outil d’analyse des impacts de la création sur la société. Comment les champs de la création se sont-ils emparés des technologies numériques et pour quelles nouvelles perspectives ? Quelles sont les mutations formelles dans les domaines de l’art, du design, de l’architecture et de la musique, au regard des avancées des technosciences ? Au sein de « Mutations-Créations », l’artiste rencontre l’ingénieur, le philosophe croise le designer.

À lire aussi

Dans l'agenda

EcologicStudio (Claudia Pasquero & Marco Poletto) GAN-Physarum, 2021

Physarum polycephalum biological computer – Physatopia project, 2018

© Rc16, Urban Morphogenesis Lab, BPro UD, The Bartlett UCL, 2018

© Droits réservés