Euzhan Palcy, caméra au poing

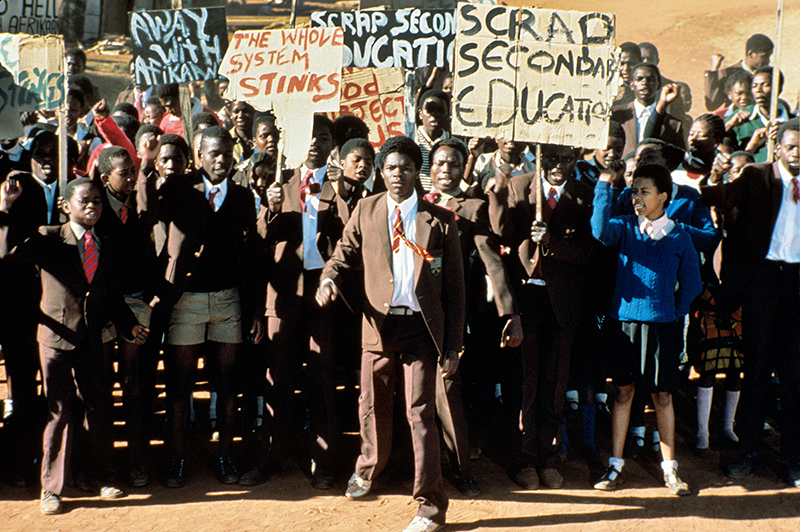

« Avec ma caméra je ne filme pas. Je répare… J’essaye modestement de guérir les blessures créées par l’Histoire », expliquait Euzhan Palcy en 2019, alors invitée d’honneur du Festival du film de femmes de Créteil. Née en Martinique en 1958, Euzhan Palcy se passionne très tôt pour le cinéma britannique, notamment les débuts d’Alfred Hitchcock, et pour Orson Welles, John Cassavetes, Samuel Fuller, autant que pour les films de François Truffaut. À seulement 17 ans, elle réalise son premier film pour la télévision, La Messagère. Depuis son premier long métrage, Rue Cases-Nègres, en 1983, la cinéaste porte à l’écran la multitude des récits des communautés noires, en France et aux États-Unis. Diplômée de l’École Louis Lumière, première réalisatrice française à être récompensée par le César de la meilleure première œuvre pour Rue Cases-Nègres, elle fait également figure de pionnière en réalisant, en 1989, son second long métrage à Hollywood, Une saison blanche et sèche, d’après le roman d’André Brink, avec Marlon Brando. Pour son troisième film de fiction, Siméon, en 1992, dans lequel Palcy met en scène les membres du groupe Kassav, elle questionne la culture antillaise par le biais de la musique. Suivront Le Combatde Ruby Bridges, en 1998, puis The Killing Yard, en 2001, ainsi que Les Mariées de L’Isle Bourbon, en 2007, tous filmés pour la télévision.

Pour la rétrospective qui lui est consacrée, la cinéaste présente et accompagne au Centre Pompidou, avec des personnalités invitées, ce travail d’une vie — élargi par le format documentaire, notamment avec le triptyque Aimé Césaire, une voix pour l’histoire (1994), vaste portrait du penseur, chantre de la négritude, dramaturge et homme politique qu’Euzhan Palcy a bien connu, puis Parcours de dissidents (2005) — pour lequel elle reçoit un Oscar d’honneur en 2022. Rencontre avec une femme de combats.

En Martinique, dans les années 1960, quelles images ont nourri votre enfance, où voyiez-vous des films ?

Euzhan Palcy — Quand j'étais gamine, j'habitais une petite ville, entourée d’une nature très luxuriante. Elle l'est toujours d'ailleurs, avec une diversité d'arbres et notamment d’arbres fruitiers. Beaucoup de ce qui me fascinait déjà était là, tout simplement. Pour moi, c'était ça, la beauté, l’incroyable palette de couleurs qu’offrait cette nature ! Des fleurs, des feuilles, pas un vert n’est identique, ça me fascinait. J'aimais beaucoup m'allonger sur l'herbe dans ce que l’on appelait « la savane », en référence à la savane africaine, je me couchais là, dans ces grands espaces, je regardais le ciel magnifique des Antilles, de la Martinique, pour y détecter des formes. J'étais une grande rêveuse. Sans le savoir, Jean-Pierre Jeunet a d’ailleurs parfaitement dépeint la même scène avec une autre jeune fille dans un autre pays. Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, je n’en revenais pas, j’étais enchantée. D’autres images m’ont frappée, ce sont celles que je voyais au cinéma. Nous les gamins, nous y allions après la grande messe du dimanche, on travaillait dur toute la semaine pour être gentils et obtenir la petite pièce qui nous permettrait d’aller au cinéma. Les histoires d’amour étaient réservées aux adultes, nous voyions, nous, les grands récits épiques et religieux, Les Dix Commandements, de Cécil B. DeMille, ou encore La Mélodie du bonheur, de Robert Wise, ce genre de films.

Mais ce qui me nourrissait surtout, c'était toutes les conversations que je pouvais avoir avec ma grand-mère paternelle, Camille, une femme extraordinaire, une conteuse imbattable. Dans son quotidien, elle vivait des choses simples, mais quand elle nous les racontait, nous étions au cinéma. Elle embellissait ses récits avec de multiples images, ajoutait toujours une pointe de comédie et finissait toujours par rire de toutes ses dents, cette vieille magicienne ! Nous adorions, nous les enfants, aller lui rendre visite tous les dimanches. Elle m'a transmis tous les outils nécessaires pour pouvoir me battre plus tard, dans une vie difficile parce que je suis une femme, parce que je suis noire. Elle me disait tout le temps, « si tu as des rêves et qu’ils sont empêchés par une barrière, saute la barrière et trace ta route ». C'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, j'ai porté son message autour de mon cou comme un talisman. On ne m'a jamais imposé quoi que ce soit et j'ai toujours obtenu ce que je voulais.

Jeune fille, vous êtes soprano, vous chantez très bien, mais la littérature est également très importante pour vous, pourquoi avoir choisi le cinéma comme moyen d’expression ?

Euzhan Palcy — Vers l’âge de 12 ans, ma mère m’a mis entre les mains le roman autobiographique de Joseph Zobel, La Rue Cases-Nègres, et ça a été pour moi un énorme choc culturel. Imaginez qu’à l’école, tous les livres que nous recevions venaient de La Métropole, dans ces pages, les fruits étaient toujours des pommes, des poires, des raisins, alors que nous vivions pour ainsi dire dans un incroyable verger. Je tenais entre les mains un roman qui, justement, racontait la Martinique que je connaissais, les enfants que je côtoyais – bien que l’époque ne soit pas la même – les familles de coupeurs de cannes à sucre qui étaient mes voisines. Je me levais avec ce bouquin, je l’avais toujours avec moi, c'est devenu ma religion. Je trouvais fou qu’aucun film n’ait été réalisé à partir de cette histoire et j’ai décidé que ce serait le but de ma vie. Vers 13 ou 14 ans, j'ai fabriqué une sorte de projecteur avec une boîte à chaussures. J’avais fait un trou, mis une pile plate et au-dessus des deux fiches en métal, j'avais dessiné des décors et des personnages d’animaux sur des rouleaux de calculatrice, découpés avec des lames Gillette. J’étais fascinée par le cinéma.

Vers 13 ou 14 ans, j'ai fabriqué une sorte de projecteur avec une boîte à chaussures. J’avais fait un trou, mis une pile plate et au-dessus des deux fiches en métal, j'avais dessiné des décors et des personnages d’animaux sur des rouleaux de calculatrice, découpés avec des lames Gillette. J’étais fascinée par le cinéma.

Euzhan Palcy

J’aimais aussi beaucoup l’opéra, je chantais, j’écrivais des nouvelles policières antillaises, beaucoup de poèmes dont certains ont été publiés dans des revues locales et diffusés à la radio. J'aimais beaucoup Alfred Hitchcock, il a fait partie de ceux qui m'ont éduquée en matière d'écriture. À 17 ans, j'ai écrit un scénario intitulé La Messagère, on tournait quelques images en 16 mm, par-ci, par-là, chaque week-end. C’est devenu la première fiction télé dramatique de l'outre-mer. Ensuite, je suis partie à Paris entamer mes études.

Á Paris, vous étudiez à La Sorbonne, vous intégrez l'École Louis-Lumière…

Euzhan Palcy — J’avais toujours tout fait de manière autodidacte, mais mon père m’a poussée à apprendre mon métier sérieusement, sans bricoler, et m’assurer un avenir grâce à des diplômes. Je dois dire que c'est à Paris que j'ai découvert le racisme, je ne savais pas ce que c'était. Il m’est arrivé des aventures assez grotesques, heureusement que ma grand-mère m'avait bien éduquée et que je n'avais pas ma langue dans ma poche. J’ai eu la chance de loger dans une résidence universitaire non mixte, j'étais la seule étudiante à s'intéresser au cinéma. J’avais déjà écrit le scénario de Rue Cases-Nègres à cette époque, et une amie d’amie qui n’était autre que la fille de François Truffaut, Laura, l’a passé à son père ! Truffaut en a dit des choses magnifiques, il m’a prise sous son aile, il est devenu une sorte de parrain.

Je dois dire que c'est à Paris que j'ai découvert le racisme, je ne savais pas ce que c'était. Il m’est arrivé des aventures assez grotesques, heureusement que ma grand-mère m'avait bien éduquée et que je n'avais pas ma langue dans ma poche.

Euzhan Palcy

Mon scénario avait obtenu l’avance sur recette à l’unanimité. Pourtant, personne ne voulait produire mon film. Je ne comprenais pas que des professionnels qui pouvaient apprécier comme moi le cinéma d’Ingmar Bergman, Orson Welles, Ousmane Sembene, rejettent mon film. On me disait régulièrement que ces histoires, qui concernaient des personnes noires, n’intéresseraient pas le public. Plus tard, un producteur m’a même suggéré de ne pas mettre le visage de l’enfant sur l’affiche pour ne pas repousser le public, un autre a recommandé que mes personnages ne parlent pas créole. J’ai fini par tourner. La doyenne des actrices, Darling Légitimus, a reçu le Prix d’interprétation féminine et le film le Lion d’Argent, à la Mostra de Venise puis le César de la meilleure première œuvre, j’étais la première femme à le recevoir.

Diriez-vous que vous êtes une cinéaste du territoire dans le sens où vous n’avez cessé dès lors d’interroger la violence entre les peuples et l’injustice connues à la Martinique, ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Afrique du Sud, à la Réunion ?

Euzhan Palcy — Adolescente, j’ai lu la poésie d’Aimé Césaire, le chantre de la négritude, et je disais, sans prétention aucune, que nous parlions la même langue. Pour moi, les mots nègre, négresse sont des mots qui contiennent une puissante charge poétique. Ils ont été traînés dans la boue de la vaste injure, mais je suis fière de me revendiquer une négresse des Antilles et je veux, ce faisant, faire entendre et réhabiliter cette expression. Avec mon cinéma, j’ai essayé et persiste justement à réhabiliter l'image de l'Être Noir, salie et dégradée par les rôles minables qu'on lui offrait trop souvent. Pourquoi, quand un ou deux nègres se baladaient dans un film fait par des blancs, c’était à une écrasante majorité les plus moches, les voyous, les voleurs ?

Adolescente, j’ai lu la poésie d’Aimé Césaire, le chantre de la négritude, et je disais, sans prétention aucune, que nous parlions la même langue. Pour moi, les mots nègre, négresse sont des mots qui contiennent une puissante charge poétique. Ils ont été traînés dans la boue de la vaste injure, mais je suis fière de me revendiquer une négresse des Antilles et je veux, ce faisant, faire entendre et réhabiliter cette expression.

Euzhan Palcy

L’adolescente que j’étais aimait à s’asseoir à la terrasse des cafés et à observer les passants et je trouvais et trouve que les gens de nos pays sont tellement beaux ! Ces enfants, ces vieux, ces hommes, ces femmes avec leur démarche et leurs rires sonores. Avec mes films, je souhaite parler de nous, raconter nos histoires, faire exister nos acteurs sur les écrans. Leur donner la possibilité d’exprimer de manière universelle l’étendue de leur talent. On me dit souvent : « vous êtes une cinéaste en colère ». En effet, j’ai encore en moi cette colère des premiers combats ! Une colère que je veux créatrice. En coulisses, je réponds que je suis une passionnée. Je parle avec passion quand j’évoque mon histoire. Ce qui me touche avant tout, c’est l’humain, pas sa couleur de peau, mais je viens d’un monde dont l’histoire a été fracassée, les êtres maltraités, occultés. Mon premier devoir est de leur rendre justice en leur donnant la parole. Mon père spirituel le grand Aimé Césaire disait : « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche… Ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir ». Avec ma caméra, mon arme miraculeuse, j’essaie.

On me dit souvent : « vous êtes une cinéaste en colère ». En effet, j’ai encore en moi cette colère des premiers combats ! Une colère que je veux créatrice.

Euzhan Palcy

Est-ce que vous assumez de faire un cinéma politique ?

Euzhan Palcy — Tout est politique, mais j’espère surtout que mon cinéma est universel. Réaliser un film politique pour dénoncer l'exploitation de l'homme par l'homme, je ne réfléchis jamais ainsi. Je suis avant tout touchée par l’émotion, celle qui va bouleverser les cœurs et faire bouger les gens. C’est elle que je recherche. Vous savez que le premier acheteur de Rue Cases-Nègres à la Mostra, en 1983, était le plus gros distributeur japonais ? Qu’y-a-t-il de commun entre nos deux histoires ? Ça prouve que le film est pétri de valeurs universelles. Pour tourner Une saison blanche et sèche, j’ai pris des risques énormes, en poursuivant le travail d’André Brink, dont j’ai adapté le livre. Je me suis rendue dans le ghetto de Soweto de façon clandestine, et j’ai recueilli les témoignages de personnes qui avaient été arrêtées, torturées. J’ai quitté l’Afrique du Sud avec la cassette audio cachée dans mes sous-vêtements avec du sparadrap… Ce que le film dénonce est une tragédie. À sa sortie de prison, Nelson Mandela m’a reçue. Pour lui, avec ce film, j’avais contribué extraordinairement à la lutte contre l’apartheid. Le cinéma sert aussi à ça, éduquer, informer et il sert à rappeler aux jeunes générations que nous sommes encore des êtres bien vivants, que nous pouvons encore pleurer, rire et partager des choses… Que nous sommes capables d'émotion, dans un monde de plus en plus robotisé.

Tout est politique, mais j’espère surtout que mon cinéma est universel. Réaliser un film politique pour dénoncer l'exploitation de l'homme par l'homme, je ne réfléchis jamais ainsi. Je suis avant tout touchée par l’émotion, celle qui va bouleverser les cœurs et faire bouger les gens.

Euzhan Palcy

Votre reconnaissance est immense dans le monde anglo-saxon, vous avez reçu un Oscar d’honneur en 2022 et votre influence est importante sur nombre de jeunes réalisateurs et réalisatrices dans le monde entier. Comment vous sentez-vous dans la société américaine notamment, qui entretient une relation différente de la France à son passé colonial ?

Euzhan Palcy — Je vais être très honnête avec vous, je ne voulais pas aller à Hollywood. Robert Redford m’a invitée au festival de Sundance et m’a très clairement fait comprendre que l’on ne refuse pas une invitation d’Hollywood. Là-bas, j’ai été accueillie par Lucy Fisher, une productrice senior de la Warner, et au bout du deuxième jour, j’ai rencontré Paula Weinstein, qui n'avait jamais produit de longs métrages, mais qui connaissait bien le système, avait été agent d'acteurs, notamment de Donald Sutherland. Sa mère avait en pionnière réalisé hors du système des projets incroyables avec des artistes noirs. On s’est rapidement découvert de nombreux atomes crochus. J’ai voulu revenir en France poursuivre ma carrière malheureusement rien n’avait changé ! J’avais des projets importants, un sur Toussaint Louverture notamment, un autre qui se déroulait durant la Seconde Guerre mondiale.

J’ai pu avoir l’impression de ne pas être la bienvenue dans mon propre pays, mais j’ai continué à avancer.

Euzhan Palcy

On m’a beaucoup répété qu’on entendait trop « la petite histoire » dans ces projets qui questionnaient « la grande histoire » ! Est-ce parce que le point de vue interrogé était celui de personnes noires ? J’ai pu avoir l’impression de ne pas être la bienvenue dans mon propre pays, mais j’ai continué à avancer, je suis très fière de Parcours de Dissidents, qui m’a demandé quatre ans de travail et qui a signé la reconnaissance de l’engagement de nombreux Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais dans la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, Hollywood, ce n’est pas si facile. Au total, j’ai réalisé trois projets pour les studios mais j’en ai refusé deux cents ! Je ne suis pas une réalisatrice hollywoodienne, je suis une réalisatrice indépendante dont certains films n’ont pas été réalisés qu’aux États-Unis. De nouveaux projets ? Certes ! Dans des genres différents. Aux États-Unis, en Europe, Aux Antilles et en Afrique. Croisons les doigts !

Nous présentons votre travail en marge d’un hommage important aux 40 ans de la Marche pour l’égalité et contre le racisme, cet événement vous avait-il marqué à l’époque ?

Quarante ans déjà qu’est advenue la Marche pour l’égalité et contre le racisme, le même âge que Rue Cases-Nègres, je m’en souviens très bien. J’étais bouleversée par les interventions de ces jeunes qui ne demandaient qu’une chose : être reconnus comme des êtres humains, pouvoir vivre dans un pays qui était le leur, comme tout le monde, avoir le droit à une éducation, un travail, le vote, être considérés comme des citoyens. Je me souviens que devant cette marée humaine, j’ai eu du mal à retenir mes larmes, j’étais très émue car je m’identifiais à leur mouvement et partageais complètement leurs revendications. J’étais à ce moment-là en plein boom avec Rue Cases-Nègres, un film dont le sujet est brûlant, bien qu’il se passe dans les années 1930, on ne peut pas dire que les problèmes qu’il soulève sont résolus au moment de la sortie du film, en 1983. Je me souviens de cette ministre, Georgina Dufoix, encore une femme, une guerrière. Je me souviens de cette marée humaine de jeunes, ignorée au départ, avant que tout un pays la suive.

Que représente pour vous l’invitation du Centre Pompidou à présenter l’ensemble de votre travail ?

Euzhan Palcy — Cette rétrospective est très importante, évidemment je ne demande ni ne revendique rien, j’ai eu des rétrospectives partout — aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique — mais jamais dans mon propre pays. C’est choquant, voire même un peu humiliant, ça fait mal. Ce fut long, très long, mais mieux vaut tard que jamais et je remercie le Centre Pompidou de rendre justice, plus encore qu’à une cinéaste, à des œuvres dont l’importance est prouvée par leur carrière à travers le monde. Je ne crée pas pour moi, ni pour mon égo, j’ai toujours essayé avant tout d’apporter ma petite pierre à une amélioration de cette société, à l’éducation de la nouvelle génération. Comme on dit chez nous, « on n’est souvent ni roi, ni reine dans son pays ». ◼

À lire aussi

Dans l'agenda

Portrait de la cinéaste Euzhan Palcy dans une salle de cinéma du Centre Pompidou

Photo © Hugues Lawson-Body