Martin Barré, l'absolue singularité

© photo : H. Namuth / DR / Courtesy Galerie Obadia

Voici comment s’exprimait le romancier et critique Michel Ragon, dans Martin Barré et la poétique de l’espace, catalogue de l’exposition à la galerie Arnaud, 1960 : « Je pèse bien mes mots, et c’est toutes réflexions faites, que j’écris : Martin Barré est non seulement un des peintres majeurs de sa génération (et là, alors, de beaucoup !), mais de la peinture actuelle. Ceci prêtera provisoirement à sourire, mais pour moi aussi, une telle conviction ne s’est pas faite d’emblée. C’est peu à peu, au fur et à mesure que sa peinture se développait, […] qu’une vie intérieure exceptionnelle suscitait ce qui est devenu son style, et un style qu’il ose sans cesse remettre en question […], que je suis arrivé à cette conviction que Martin Barré est un artiste exceptionnel ».

À soixante ans de distance, je souris. Non pas en raison d’un scepticisme que Ragon pouvait à juste titre supposer de la part de son lecteur, mais pour saluer son audace. Il en fallait pour avancer une telle affirmation au sujet d’un peintre de 36 ans, qui plus est quand on avait exactement le même âge que lui ! Et il fallait du flair, même si, Nantais comme lui, on était son ami depuis longtemps. Car le plus drôle, c’est que nous sommes quelques historiens d’art et critiques à penser aujourd’hui exactement ce que Michel Ragon écrivait en 1960.

Alors, comment se fait-il que cette œuvre, déjà honorée en 1979 par une rétrospective au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, par une autre, dix ans plus tard aux musées de Nantes, Tourcoing et Nice, et par une grande exposition, peu de temps avant sa mort en 1993, à la Galerie nationale du Jeu de Paume, ne soient pas plus connue du public ? La réponse évidente est dans son absolue singularité. Elle relève de gestes, mais n’est certainement pas assimilable à l’abstraction gestuelle et encore moins à ce qu’on appela l’abstraction lyrique ; elle est dépouillée, mais pas du tout réductible ni à l’abstraction géométrique, ni au minimalisme. Pire : l’œuvre qui prit naissance au sein d’une École de Paris vieillissante, connut une traversée de l’art conceptuel, le parcours était improbable. Or, jusqu’à une époque récente, conservateurs de musée et historiens d’art aimaient bien classer selon des catégories, et les journalistes raffolent toujours des formules réductrices qu’ils se refilent d’article en article. Impossible de procéder ainsi avec Martin Barré.

La peinture de Martin Barré relève de gestes, mais n’est certainement pas assimilable à l’abstraction gestuelle et encore moins à ce qu’on appela l’abstraction lyrique ; elle est dépouillée, mais pas du tout réductible ni à l’abstraction géométrique, ni au minimalisme.

Catherine Millet

Ceci étant dit, je suis quand même un peu journaliste, alors je le dis carrément : Barré a commencé par faire le ménage. Celui qui avait d’abord étudié pour devenir, à l’instar de son père, architecte, a trouvé le moyen d’ouvrir dans les murs, d’aérer. Il faut se rendre compte qu’à l’époque de ses premières expositions, au milieu des années 1950, beaucoup de galeries étaient étroites, mal éclairées, et dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, elles ressemblaient plus aux magasins d’antiquité voisins qu’à ce qu’on appelle aujourd’hui « une galerie d’art contemporain ». Ce qu’on y voyait, était les derniers feux de l’École de Paris, une abstraction souvent couleur de feu justement, ou de terre, dans des compositions vite étouffantes. Peut-être est-ce pour cette raison que Barré s’est attaqué à l’espace de la toile, armé de couteaux (couteaux de peintre quand même !) ou de baguettes sciées, comme s’il avait voulu repousser la couleur dans l’espace exact, étroitement délimité par ces outils, et de fait, on voit le blanc gagner de plus en plus, jusqu’à parfois, déjà, réduire la couleur à un trait. Et puis, pile en 1960, au début d’une joyeuse décennie qui va voir triompher le Pop, l’Op et le nouveau réalisme, Barré comprend qu’il n’a pas besoin d’autre chose pour tailler dans l’espace que du tube de couleur et de la main qui applique celui-ci directement sur la toile. Mais attention ! Il ne s’agit pas de simplifier la peinture en utilisant la couleur telle que vendue en tubes, c’est-à-dire d’utiliser de la couleur ready-made ; le peintre remplit les tubes vides de mélanges conçus par lui. Son geste n’a rien à voir avec les volutes et les écheveaux de certains de ses contemporains français, il fait plutôt penser à celui d’un cow-boy qui jette son lasso pour attraper un morceau d’espace qui s’échappe. Parfois, la trace ressemble à un gribouillis jouissif. C’est Martin qui m’avait fait remarqué à quel point les coups de pinceau de Frans Hals ont l’air d’avoir été donné dans tous les sens, n’importe comment.

Peinture glycérophtalique et acrylique à la bombe aérosol sur toile, 70 × 53 cm

© Centre Pompidou / photo : P. Migeat / Dist. Rmn-Gp / Adagp

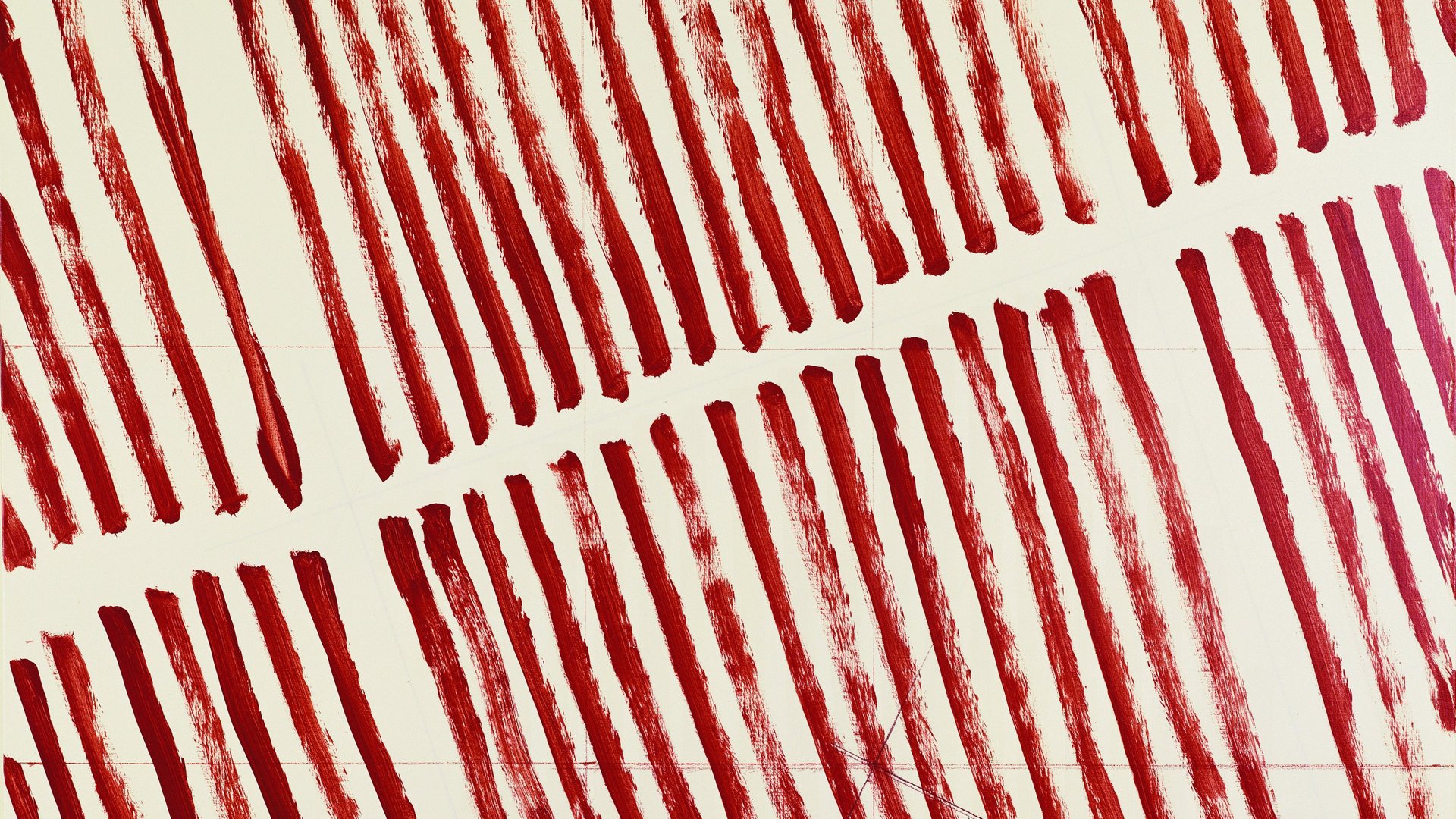

La première fois que j’ai vu ses tableaux, c’était en 1967, il s’agissait de ce qu’il est convenu d’appeler les Zèbres, exposés à la galerie Arnaud qui était alors sa galerie, l’une des meilleures de Paris consacrées à la peinture abstraite. Ça tranchait ! Dans mon souvenir, les murs étaient sombres et sur ces murs sombres étaient accrochés des tableaux d’un blanc éclatant, rayé de lignes d’un noir intense et vaporeux. Cela faisait quatre ans que Barré avait troqué couteaux et baguettes pour la bombe aérosol, après avoir repéré, comme il l’a raconté, les graffitis de l’OAS dans le métro — tout n’a pas été joyeux dans les années 1960. Comme les Nouveaux-Réalistes au même moment, et en particulier les Affichistes, le peintre abstrait a l’œil qui traîne sur les murs de la ville, et comme Yves Klein qu’il devait être un des rares dans le milieu de l’École de Paris à respecter, il s’approprie l’espace, mais à sa façon, celle d’un peintre justement.

Paradoxalement, il n’a jamais été tenté par les grands formats. Il avait l’élégance de mépriser le travail démonstratif et l’étalage de la virtuosité. Quand d’autres en mettaient des tonnes, il lui suffisait à lui de quelques jets de peintures, voire d’un seul, bref et lancé comme par inadvertance sur l’extrême bord d’une toile, pour entraîner le spectateur dans son élan. Les flèches qui ont succédé aux zèbres, toujours réalisées à la bombe mais au travers d’un pochoir, semblent dire à ce spectateur, « regarde ailleurs ». Il n’y a pas de mystique dans cette peinture très pure qui ne vous demande certainement pas de vous abîmer dans la contemplation, mais plutôt d’entrer dans sa dynamique. Barré réalisait des accrochages qui chahutaient le regard, certaines toiles accrochées très haut, d’autres plus bas, et qui obligeaient à se retourner, à revenir sur ses pas : n’est-ce pas le même tableau que je viens déjà de voir sur l’autre mur ? Non, bien sûr, c’était son faux jumeau, ou son envers, ou son reflet…

Il n’y a pas de mystique dans cette peinture très pure qui ne vous demande certainement pas de vous abîmer dans la contemplation, mais plutôt d’entrer dans sa dynamique.

Catherine Millet

Car Barré n’en est pas resté aux jets d’aérosol. Chaque exposition était une proposition entièrement nouvelle et je ne vois qu’un seul artiste à qui le comparer de ce point de vue, Frank Stella. Pour l’un comme pour l’autre, et au contraire de ceux qui creusent imperturbablement leur sillon, chaque exposition est l’occasion d’une proposition entièrement nouvelle, qui saisit d’étonnement son amateur le plus averti. Ainsi, dans les années 1970, apparaissent des grilles, plus ou moins basculées par rapport aux côtés du tableau et qui font clairement apparaître qu’en effet celui-ci n’est qu’un périmètre très arbitrairement prélevé dans l’espace infini. De plus, transparaît sous le blanc qui est toujours un peu beige, un peu gris — c’est-à-dire, un blanc qui a vécu —, d’autres éléments d’une autre grille, afin qu’entre les coordonnées de l’espace affleure la dimension du temps. Cette période est la plus aride, elle résonne dans une époque où la théorie marque de son emprise la peinture.

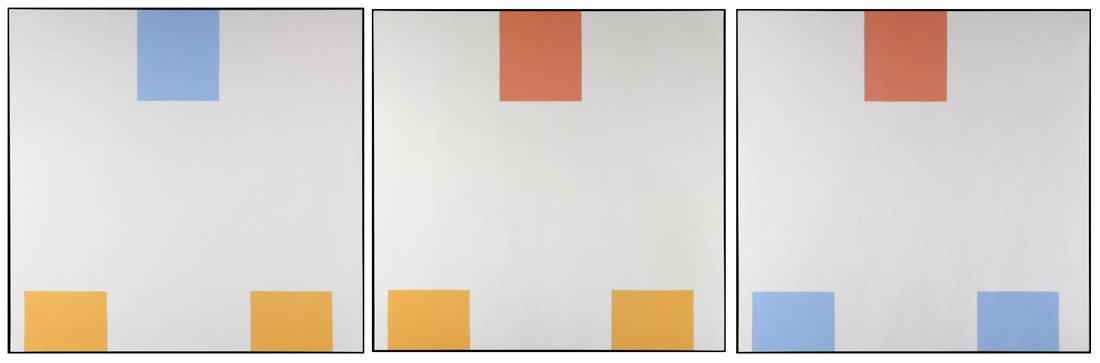

Mais à la fin de cette décennie, le trait s’épaissit, reprend des couleurs, la grille n’est plus suggérée que par de discrets tirets, bientôt par d’incroyables petites pastilles. Certaines, hachurées, font le clin d’œil aux zèbres lointains. Des triangles aux couleurs vives et qui ne sont jamais tout à fait les mêmes semblent jouer de leurs angles comme on joue des coudes pour se faire une place comme ils peuvent entre ces balises avant que des trapèzes, des carrés écornés, des rectangles ne viennent se poser, ou se suspendre aux bords de toiles dont les formats sont parfois sages, parfois étonnamment étirés.

J’ai connu Martin Barré quand il habitait Montparnasse dans un petit appartement-atelier qu’il avait lui-même aménagé, si bien que j’ai eu la même impression que si j’avais pénétré chez Mondrian.

Catherine Millet

J’ai connu à la fin des années 1960, Martin Barré quand il habitait Montparnasse dans un petit appartement-atelier qu’il avait lui-même aménagé, si bien que j’ai eu la même impression que si j’avais pénétré chez Mondrian. Il transporta son espace, si l’on peut dire les choses ainsi, dans les appartement plus grands qu’il habita ensuite à Saint-Germain-des-Prés, puis dans le Marais, et qui donc présentaient cette même rigueur négligée que sa peinture. Quel qu’ait été le quartier, la terrasse de café au coin de la rue en était l’annexe. Et il fallait que ce quartier soit celui des galeries pour s’y rendre à pied ; il est l’un des très rares artistes que j’ai connus qui, dans la maturité de leur art, continuent à « faire le tour des galeries », mus par sa curiosité de ce qu’inventent les autres, les plus jeunes. Un jour, je l’ai entendu dire à son marchand, qui était alors Daniel Templon, « donne-moi une date », parce qu’il avait soi-disant besoin de connaître le jour du vernissage pour se mettre au travail. Quand travaillait-il ? Quand il calculait le format du tableau et l’écartement entre le trapèze orangé et le bleu ? Où quand il sirotait son café, le regard attaché aux taches de couleurs transportées par la foule qui passait ? Il n’attribuait pas de titre, repérait ses tableaux par un système de dates, chiffres et lettres, mais je crois que ça ne le dérangeait pas si les autres leur donnaient des surnoms, du genre « le spaghetti », « le canard » ou « la cocotte ». J’entends encore son rire secoué de la toux du fumeur. Quand on se donne pour tâche de mesurer son destin à l’infini, mieux vaut avoir de la vivacité, et de l’humour. ◼

© photo : H. Namuth

À lire aussi

Dans l'agenda

Martin Barré, 75-76-D-157x145, 1975-1976 (détail)

Acrylique sur toile, 157 × 145 cm

Collection privée, Paris, courtesy Matthew Marks Gallery, New York © Martin Barré, Adagp, Paris 2020

photo © Ron Amstutz

Commissariat

Michel Gauthier

Conservateur, assisté de Rita Cusimano, attachée de conservation, Musée national d'art moderne