Matisse, peintre du bonheur ?

« Henri Matisse “le peintre de la joie” est mort » titre, le 4 novembre 1954, le journal Le Franc-Tireur. Toute la presse va ainsi célébrer le maître – « la lumière a perdu son poète et son peintre » selon Jours de France – faisant ses adieux à celui qui « peignait les plaisirs de la vie au lieu de ses douleurs » pour The Times. Ce « grand mouvement lyrique1 », qui se donne alors à lire participe à établir l’une des légendes de Matisse qui persiste aujourd’hui encore : celle d’un peintre-du-bonheur dont l’œuvre « est douce au regard, hygiénique et gaie comme un appartement moderne ou un site touristique du Midi », comme le formule Roland Barthes quelques mois plus tard, dans la revue Lettres nouvelles de janvier 1955, critiquant et nourrissant ce « mythe lénifiant du “Bonheur de vivre” ». Un mythe pour le moins ambigu, tout à la fois porté par l’artiste et construit à son insu, dont la fabrique interroge.

Il faut pour cela revenir au début du siècle où Matisse se confronte au thème de l’Âge d’or. En 1904 d’abord, avec Luxe, calme et volupté [Paris, musée d’Orsay], dont le titre est emprunté aux derniers vers de « L’invitation au voyage » de Charles Baudelaire conférant un sens allégorique à ce large paysage de bord de mer ponctué de cinq figures nues : ni nostalgie du passé ni ambition d’un avenir, mais vision d’un bonheur comme une possibilité du présent à conquérir par et dans le travail plastique.

En 1905, ensuite, avec Le Bonheur de vivre, exposé à la Barnes Foundation de Philadelphie. La thématique reste la même, mais la représentation diffère : à la juxtaposition de petites touches se substituent des aplats de couleurs vives. La violence de ces contrastes colorés, affirmation virulente des principes du fauvisme, entre en dissonance avec la vision harmonieuse qui est attendue de la représentation d’un lieu paradisiaque. Cette contradiction ne manque pas de susciter une certaine incompréhension de la critique lors de la présentation de la toile au Salon des indépendants l’année suivante. Georges Bal s’interroge ainsi dans The New Herald Tribune en date du 20 mars 1906 : « Qui voudrait du bonheur à ce prix ? » L’œuvre exhibe en effet les différentes sources à l’origine des représentations idylliques – Concert champêtre, Pastorale et Bacchanale – dans une synthèse récapitulative de la peinture occidentale, des peintures rupestres de la préhistoire jusqu’aux nus alanguis de Jean-Auguste-Dominique Ingres, dont l’identité sexuelle apparaît ici dans toute son ambivalence.

Matisse ne résout pas ces contradictions, il les laisse béantes, marquant par là leur impossible résolution dans un lieu et un temps unifiés. Seuls perdurent le rythme, l’élan vital, l'énergie qui se déchargent de ce « no-man’s land du bonheur2 », véritable champ de bataille où l’inquiétude picturale contredit l’iconographie utopiste.

C’est cette tension qu’il convient de guetter dans l’œuvre de Matisse, alors qu’elle s’affirme pleinement dans les grandes compositions héroïques des années 1910 – à l’instar des Baigneuses à la rivière [1909-1917, Chicago, The Art Institute] où les corps féminins qui devraient s’épanouir sont ici « taillés à larges coups de hache, dépourvus de visage, gigantesques et décharnés3 » – ou qu’elle semble se résoudre durant la période niçoise où les paysages rythmés par quelques figures, les grands intérieurs habités par des silhouettes féminines, les riches théâtres dans lesquels posent des odalisques fabriquent l’image d’un bonheur familier. Semble, seulement, car même si la critique a vu là un retour à la grande tradition française après des années d’errance ou un intérim paresseux qui viendrait porter un coup d’arrêt à une avancée fulgurante, l’affaire est plus complexe.

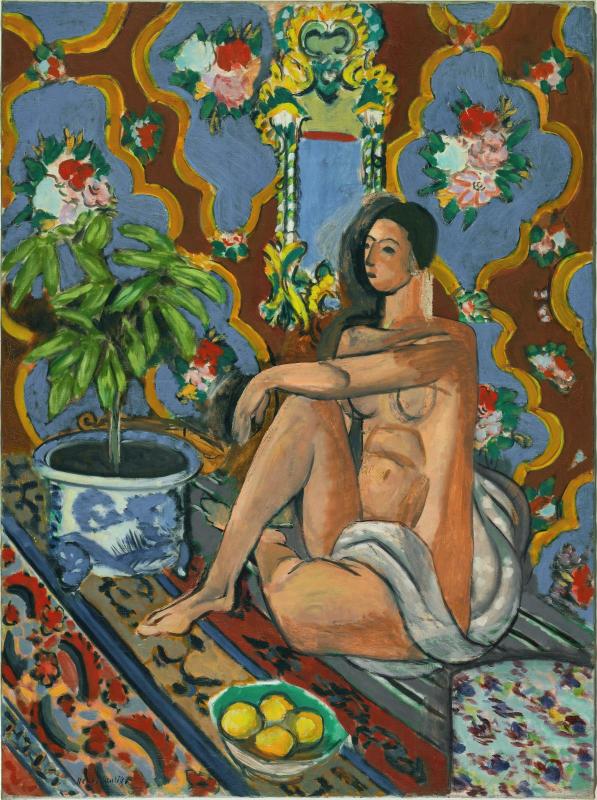

Qu’elle soit engagée dans la défense des maîtres anciens ou de l’avant-garde, la critique a en effet figé la réception d’une période qui reste avant tout le maillon d’une « histoire ininterrompue4 », empêchant en cela de voir, de bien voir, l’inquiétude picturale toujours à l’œuvre. Car le monde dépeint dans ces toiles est bien « un monde de l’attente, de la tristesse ; un monde d’un érotisme lourd, presque un monde de voyeur. Un monde distant, où la communication entre les êtres semble impossible, ou inutile ; d’ailleurs, les êtres y sont devenus des choses peintes, des faits de couleurs en vue de l’obtention de la lumière sur la surface ; ils sont dépossédés de toute vie autre que chromatique. » Henriette Darricarrère qui pose pour Figure décorative sur fond ornemental [1925-1926, Paris, Centre Pompidou] est ainsi réduite à un volume décoratif que l’artiste insère brutalement dans un espace plan saturé, compressé, complexifié à l’extrême qui vient former le véritable sujet de la composition. La fin de la première période niçoise, vers 1927-1929, est marquée par une crise d’ampleur où l’angoisse créatrice cède la place à une impuissance plastique.

La fin de la première période niçoise, vers 1927-1929, est marquée par une crise d’ampleur où l’angoisse créatrice cède la place à une impuissance plastique.

Matisse cherche un moyen de dépasser les contradictions internes de son œuvre : il gratte et incise certaines de ses peintures [Femme à la voilette, 1927, New York, The Museum of Modern Art ; Le Chapeau jaune, 1929, New York, Pierre and Tana Matisse Foundation], cherche du côté de la sculpture [Grand Nu assis, 1922-1929, Centre Pompidou] et pourtant bute inlassablement. Le voyage à Tahiti en 1930 ne résout pas cette crise – Matisse est incapable de travailler dans ce pays car « un bonheur à ce point immuable est lassant5 » – mais la lumière qu’il y découvre le marque profondément. Les souvenirs de son périple resurgissent plusieurs années après, dans son livre Jazz (1947) notamment. À côté de formes colorées évoquant les coraux des lagons, Matisse note comme une maxime de vie : « Tirer le bonheur de soi-même, d’une bonne journée de travail, de l'éclaircie qu’elle a pu apporter dans le brouillard qui nous entoure6. »

Ce discours porté par Matisse a largement contribué à faire de lui ce peintre-du-bonheur dont l’œuvre se proposerait comme le remède à une époque troublée. Durant la Seconde Guerre mondiale, le rayonnement des trois couleurs bleu-blanc-rouge de sa Blouse roumaine [1940, Paris, Centre Pompidou] devient ainsi le symbole d’une résistance à l’occupation du pays, la preuve que « la passagère défaite n’a pas atteint la vitalité française7 ».

Cette interprétation nationaliste ouvre la voie à une autre légende, ou plutôt à une légende dans la légende, celle d’un Matisse bourgeois et hédoniste, replié sur sa peinture alors même que le monde vit une débâcle. Il n’en est rien puisque le drame le touche intimement : en avril 1944, Amélie Matisse, son épouse, et Marguerite Duthuit, sa fille, son arrêtées pour résistance. « Si les gens savaient ce que Matisse, dit le peintre du bonheur, a vécu et surmonté d’angoisses […] pour arriver à capter cette lumière qui ne le quitte plus », confiait l’artiste lui-même à la fin de sa vie, « ils apprendraient du même coup que ce bonheur, cette lumière, cette sagesse sereine qui, apparemment est devenue mienne, se méritent parfois dans la dureté des épreuves8. »

Ce bonheur, cette lumière, cette sagesse sereine qui, apparemment est devenue mienne, se méritent parfois dans la dureté des épreuves.

Henri Matisse

Les dernières grandes gouaches découpées de l’artiste le montrent superbement. Dans ces « images géantes » – une formulation de Louis Aragon – Matisse jette ses dernières forces, et il en faut au vu de leur format monumental, comme un moyen d’affronter sa propre condition d’homme malade et vieillissant. Alors qu’elles habillent les murs de son atelier, elles composent « un petit jardin, tout autour, où [il peut se] promener. » Le bonheur de Matisse ne renvoie ainsi pas tant à une iconographie spécifique ou à une esthétique définie : il est un état qu’il incombe à l’artiste de réaliser, état sans cesse à conquérir, dont la recherche et la contemplation, calmant et stimulant cérébral, permet de résister au présent. C’est bien ce qui le rend tout particulièrement indispensable aujourd’hui. ◼

1. Roland Barthes, « Matisse et le bonheur de vivre », Lettres nouvelles, janvier 1955, p. 159-160. Les citations suivantes sont empruntées à la même référence.

2. Margaret Werth, The Joy of life. The Idyllic in French Art, circa 1900, Berkeley, University of California Press, 2002, p. 220.

3. Georges Duthuit, « Conférence au vernissage à la Galerie Paul Guillaume » [1926], dans Écrits sur Matisse, Rémi Labrusse (éd.), Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts, 1992, p. 68.

4. Dominique Fourcade, « An Uninterrupted Story », dans Henri Matisse : The Early Years in Nice, cat. exp., Washington, National Gallery of Art, 1986, p. 47-57. La citation suivante est empruntée à la même référence et traduite dans Irina Anelok : « Les écrits sur l’art de Dominique Fourcade : la naissance d’une poétique », thèse de doctorat, Université Paris Nanterre, 2013, p. 532.

5. Henri Matisse, « Matisse speaks » [1952], dans Écrits et propos sur l’art, Dominique Fourcade (éd.), Paris, Hermann, p. 125 [EPA].

6. Henri Matisse, Jazz [1947], dans EPA, p. 239.

7. René Tavernier, préface pour Les Problèmes de la peinture, Lyon, éditions Confluences, 1945, p. 9.

8. Henri Matisse dans André Verdet, Entretiens, notes et écrits sur la peinture, Paris, Galilée, 1978, p. 132.

À lire aussi

Dans l'agenda

Henri Matisse, Le Rêve ou la Dormeuse, 1940

Huile sur toile, 81 x 65cm

Collection particulière