Matisse vu par... Frank Stella

Je pense que Matisse atteint le plus haut niveau que l’art peut atteindre. Il fixe une sorte de niveau ou d’étalon de réussite, peu importe comment on nomme cela. Il n’y a pas une peinture de Matisse que je n’aie pas aimé regarder. Elles sont toujours plaisantes à regarder et on apprend beaucoup d’elles. Mais les meilleurs tableaux vous émeuvent véritablement, oui je crois que c’est ce qu’ils font. Ils vous animent d’une façon ou d’une autre. Ils sont difficiles car ils semblent si forts, si assurés, et si présents. On a véritablement le sentiment qu’ils sont présents physiquement, et qu’ils sont des tableaux en tant qu’ils ont été peints ; on perçoit que quelqu’un a appliqué un pinceau sur cette toile et qu’il a fait la chose que vous êtes en train de voir. Ce sentiment est très émouvant, et l’expérience de ce que vous voyez véritablement, la façon dont vos yeux sont bombardés semble véritablement exotique et excitante, et – je ne sais pas –je n’en dirai jamais assez. C’est une expérience formidable, comme on dit. On a beaucoup de plaisir avec Matisse. Beaucoup de gens vont vers l’art abstrait, et ils s’en vont sans être rassasiés. Avec Matisse, vous partez avec exactement le sentiment opposé. Je n’imagine pas qu’on puisse rester sur sa faim avec Matisse.

Mais les meilleurs tableaux vous émeuvent véritablement, oui je crois que c’est ce qu’ils font. Ils vous animent d’une façon ou d’une autre. Ils sont difficiles car ils semblent si forts, si assurés, et si présents.

Frank Stella

Jean-Claude Lebensztejn : Quand vous parlez de Matisse avec l'historien William Rubin [in Frank Stella, 1970], vous semblez ne faire référence qu’à une seule période de Matisse ; si je me souviens bien, vous évoquez quatre tableaux : La Danse, L’Atelier rouge, Les Marocains et Baigneurs au bord d’une rivière.

Frank Stella — Oui, pas après 1918, il me semble. Mais cela s’explique en partie, je crois, par le fait que j’étais intéressé par la façon dont Matisse crée un effet d’ensemble, en jouant sur l’échelle et la grandeur à la fois par la dimension effective et par l’impact créé. Baigneurs au bord d’une rivière est effectivement grand, c’est un grand tableau dans tous les sens du terme, et il produit un grand impact, émotionnellement et visuellement. Les Marocains n’est pas si imposant mais il vous met un sacré coup et c’est en cela aussi qu’il est grand. L’intelligence de l’architecture, les rapports d’échelle dans ce tableau font qu’il semble grand. Je suis assis ici, je pense à ce tableau et j’ai l’impression que c’est une grande toile, alors que je sais qu’il n’est pas beaucoup plus grand que mes bras ouverts, mais peut-être l’est-il, en tous les cas j’ai l’impression qu’il est bien plus grand.

La chose qui m’intéressait chez Matisse est qu’il semblait vraiment capable de se confronter aux rapports d’échelle – aux rapports d’échelle et à la taille – tout en restant extraordinairement direct et réussissant son tableau. Je ne voudrais pas faire une comparaison injuste vis-à-vis de Picasso, mais dans ses grandes peintures, on a l’impression que Picasso fait une grande peinture, que la sensation d’échelle est téléphonée, même si je pense à un exemple qui contredit cela : Les Demoiselles d’Avignon joue exactement dans la même cour que Matisse. Pour moi, le tableau n’est pas si grand, mais il semble plus grand qu’il n’est. Son impact est grand tout autant que sa taille.

Dans ma conversation sur Matisse avec Rubin, je n’ai pas abordé les papiers découpés, qui produisent la même impression d’échelle. Et puis, il ne faut pas laisser de côté les peintures des années 1930, mais leur problème est différent. Les tableaux des années 1920 et 1930 sont d’une qualité et d’un type différents. Savoir si ces peintures sont excellentes ne m’intéresse pas. Elles sont très bonnes, je les aime toutes. Je ne pense pas que cette période constitue un creux. Je ne crois pas qu’il ait jamais été très loin des chefs-d’œuvre.

Qu’est-ce qui selon vous donne le sens de l’échelle aux tableaux de Matisse ?

FS — Eh bien, je ne peux le dire exactement. Je crois que ce qui est intéressant, c’est qu’il n’arrive pas à cet effet par une technique particulière. Il utilise toujours plus ou moins la même technique, le même sens du rythme, le même type de touche et de geste qu’il utilise pour chacune de ses peintures. Et pourtant dans les grands tableaux, il rend les rapports d’échelle convaincants, le geste est adéquat et il sait traiter l’espace du tableau. Il y a des ajustements, il y a des changements en tout, mais il est pour ainsi dire capable de traduire et de transférer sans grande difficulté l’attaque et le sentiment à une plus grande échelle. Et je crois qu’il y a une raison à cela – il se dégage des tableaux de Matisse une sorte de flexibilité et d’adaptabilité. S’il a une esquisse ou l’idée d’une peinture, c’est un guide et un début ; il a une véritable idée de ce qu’il veut, et il ne laisse pas la taille être un obstacle. Il a la confiance, l’art, et l’attaque nécessaires pour que cela fonctionne. Rien ne fait obstacle. Il travaille sur le problème qui se présente à lui et à chaque fois il se confronte à celui-ci. Et ça a l'air de très bien fonctionner.

Pensez-vous que la façon dont il s’attache à la couleur et à la surface en même temps est lié à ces rapports d’échelle ?

FS — Il est vrai que ça ne peut pas faire pas de mal. L’intérêt de Matisse va bien évidemment à la couleur. Mais la couleur c’est toujours de la peinture, et je crois qu’il avait un sens très sûr de la qualité de la peinture et du pigment. Il avait aussi un sens très sûr de la surface – la toile avant d’être peinte – et il savait ce qu’il advient lorsqu’on met de la peinture sur cette surface. Il ne tuait jamais la surface avec la peinture. Et je crois qu’il percevait – comme tous les peintres – qu’il y a deux surfaces plutôt qu’une. Il y a la surface de la chose même, la peinture, le fond, le support, la toile ; et il y a la peau, la matérialité réelle de la peinture. Les deux surfaces sont complémentaires et travaillent ensemble. Il faut un toucher et un regard particuliers pour parvenir à ne pas les étouffer. Il faut les respecter l’une et l’autre. Matisse avait toujours cela en ligne de mire. Bon, je ne sais pas à quel point c’était délibéré, ou même s’il y pensait, mais c’est sans aucun doute ce qu’il a réussi à faire. Un exemple caractéristique est L’Atelier rouge où les lignes sont formées par la toile laissée non peinte, les rouges ont été peints autour d’elle.

L’autre chose concernant sa surface est que dans sa technique de travail pour appliquer la peinture sur la toile, Matisse avait un sens aigu de la surface négative que l’on obtient par la pellicule – la pellicule dont je parle est la peinture diluée dans la térébenthine. En utilisant beaucoup de diluant et en frottant la peinture avec une brosse ou un chiffon, il arrivait à un type de surface transparente. Matisse a toujours eu une touche très assurée avec cette surface. Et la combinaison – dans un sens, j’ai presque l’impression qu’il a trois types de surfaces : la surface légèrement en relief du pigment relativement peu dilué, la surface obtenue avec le pigment dilué, frotté ou maigre, et la surface de la toile elle-même. Ces trois surfaces lui donnaient beaucoup de profondeur, et beaucoup de zones sur lesquelles travailler. C’est l’une des raisons pour lesquelles il parvenait à peindre des tableaux réalistes si plats. Il n’avait pas à s’inquiéter de la planéité, parce que sa surface était toujours souple et stratifiée. Non de façon subtile, mais d’une façon plutôt franche et sans complication. Je crois que cette stratification lui a été très utile pour aborder les grandes zones sur les toiles.

Diriez-vous la même chose des tableaux du dernier Cézanne – Pensez-vous qu’il ait pris cela de Cézanne ?

FS — Eh bien, je crois que c’est dans le dernier Cézanne, mais je crois que c’est aussi une convention qui remonte loin dans le passé de la peinture occidentale. C’est tout simplement la technique traditionnelle de l’esquisse pour la peinture à l’huile, et une adaptation de la technique de l’aquarelle à la peinture à l’huile. La technique de l’esquisse a une longue histoire. Picasso la connaissait aussi. Après le tournant du siècle, il est devenu évident que la technique de l’esquisse se prêtait extrêmement bien à la réalisation de très grandes toiles. Je suis persuadé qu’à l’époque les gens trouvaient cela plutôt inachevé, mais pas les peintres qui se servaient de cette technique, et je suis certain que c’était une façon efficace et satisfaisante de traiter les surfaces importantes, de créer de l’espace en lui conférant ouverture et extension, tout en gardant sa malléabilité. Matisse utilisait délibérément la surface comme si elle était plus ou moins nue. Il voulait exposer la toile préparée, il aimait son effet. Et c’était utile.

Matisse utilisait délibérément la surface comme si elle était plus ou moins nue. Il voulait exposer la toile préparée, il aimait son effet. Et c’était utile.

Frank Stella

Utile pour quoi ?

FS — Disons que c’était essentiellement un cadre – un contenant. Il pouvait mettre des choses à l’intérieur, ça lui créait un espace, ça ouvrait les choses pour lui, ça faisait un paysage pour lui. C’était comme de danser en plein air. Il créait son propre extérieur directement sur la surface. Il se donnait de l’espace et de l’ouverture… avec la couleur, avec les zones colorées.

Je me souviens que vous avez comparé votre utilisation des zones en réserve avec l’utilisation qu’il en fait. Que pensez-vous de l’usage des zones en réserve dans votre peinture et dans celle de Matisse, si elles ont un rapport ?

FS — J’aurais tendance à penser qu’elles n’ont aucun rapport. C’est une sorte de coïncidence. Je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit dans mes peintures qui ait un rapport avec Matisse (ceci pour le bien de Matisse, pas le mien). Il se trouve qu’on peut relever une similarité entre les zones non peintes entre les bandes de mes peintures et l’utilisation de la même technique dans certaines peintures de Matisse. Mais je pense qu’il y a une différence de taille : chez Matisse, il s’agit toujours de contours, c’est toujours une zone négative. Alors que ces zones ne sont pas censées être négatives dans mes peintures. C’est seulement une zone non peinte, et on a le sentiment que c’est sur la même surface que la peinture, alors que l’on sait que ce n’est pas le cas. Mais on ne lit pas cela comme quelque chose qui se trouve derrière ou qui est un contour. L’ambiguïté reste de savoir si c’est un fond négatif ou positif. Je ne crois pas que ce soit ambigu chez Matisse. Avec lui, c’est toujours censé être un bord, marquer une limite, être un contour…

Judd m’a dit qu’il trouvait Matisse plus abstrait que Kandinsky. Je n’en suis pas certain.

FS — Je pense que Kandinsky était un peintre beaucoup plus tatillon que Matisse, et je pense que Matisse est un peintre beaucoup plus décontracté et bien plus ouvert. De toute évidence, l’abstraction a toujours rendu Kandinsky nerveux. Il ne parvenait pas à éloigner ses formes abstraites d’une sorte d’espace atmosphérique. L’arrière-plan était toujours un cauchemar pour Kandinsky. Mais Matisse ne s’en souciait jamais ; il était toujours plat et fonctionnel pour lui. Dans ce sens, Matisse semble plus abstrait que Kandinsky.

Lorsque Mondrian a déplacé sa bande d’un côté à l’autre de la toile et du haut vers le bas quand il a pu véritablement couvrir le tableau, il a aplati l’espace et a rendu l’espace abstrait complètement différent. Kandinsky n’a jamais eu cette idée, il n’a jamais pu imaginer cela. Je ne crois pas qu’il savait de quoi il s’agissait. Ou s’il le savait, il ne voulait pas trop y penser.

Il a toujours gardé une sorte de relation spatiale figure-fond ?

FS — Je ne crois pas qu’il l’ait toujours gardée, mais elle était toujours là. Elle était toujours là et ça planait toujours sur le tableau. Mondrian, au contraire, l’a toujours ancrée quand il a peint la bande d’un bout à l’autre de la toile ; il a couvert tout l’espace et ce n’est pas qu’il l’ait aplati, il lui a conféré une tension – je veux dire qu’il a tiré la surface tout le long. On comprend qu’il souligne que l’on doit travailler un peu plus la surface, que la peinture doit être rendue un peu plus proche, ou qu’il faut remarquer un peu plus que dans un Kandinsky que la peinture est en surface. Et peut-être que dans un Kandinsky, il ne serait pas souhaitable de la voir autant, car elle flotterait un peu trop.

Donc vous pensez qu’il est souhaitable de comparer Mondrian et Matisse de cette façon ?

FS — Tout à fait. Je crois qu’il est possible de les comparer ainsi. Tous les deux étaient totalement certains de ce qu’ils faisaient et avaient un contrôle total de la surface de la zone qu’ils travaillaient. Ils avaient une intelligence décisive des rapports d’échelle, et ces rapports étaient toujours parfaits parce qu’ils étaient toujours capables de travailler la surface dans son entièreté. Ils ne devaient jamais travailler sur la surface ; ils n’étaient jamais à court. Vous savez, ils n’étaient jamais à l’étroit, et ils ne laissaient jamais une surface de peinture de côté. Ils la contrôlaient toujours, et ils parvenaient toujours à créer ce sentiment d’échelle, une sorte de sensation visuelle qui était satisfaisante et parfaite.

Une sensation d’ouverture ?

FS — D’ouverture ou de tension ou de contrôle, mais un contrôle sans être à l’étroit ; en d’autres termes, l’espace de Mondrian est toujours assez rigide et réglé, mais on a toujours l’impres sion que la largeur de la ligne est totalement parfaite, et qu’elle parcourt la bonne distance ; elle va toujours d’un point à un autre. Les toiles sont assez petites, mais quand on pense à elles sans être devant elles, on a toujours cette impression d’avoir beaucoup d’espace. Je crois qu’on peut dire cela de la peinture des deux artistes. Quand on pense à ces tableaux, quand on n’est pas devant eux, on peut toujours étendre la main et avoir l’impression qu’il y a cet espace que vous ne couvrez pas totalement et que le tableau est un peu plus grand que quand vous ouvrez les yeux. Il y a donc de l’espace. ◼

À lire aussi

Dans l'agenda

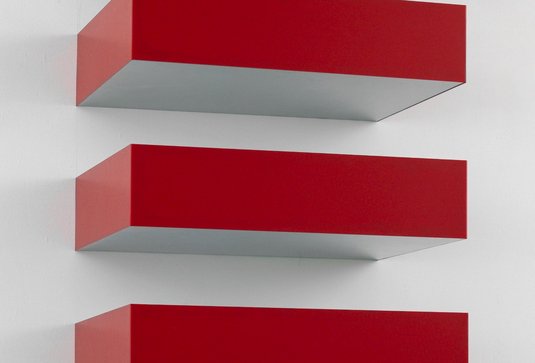

Frank Stella, Furg, 1975

Lithographie en 5 couleurs et sérigraphie de 6 couleurs sur papier d'Arches, feuille : 43,2 × 56 cm (détail)

© Centre Pompidou / photo : Ph. Migeat / Dist. Rmn-Gp

© Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2020