Philippe Descola, Eliza Levy : composer les mondes et les images

« J’ai vu qu’il n’y a pas de Nature » : dès son premier vers, le splendide poème de Fernando Pessoa qui ouvre le film Composer les mondes indique le changement de perspective auquel invite l’anthropologue Philippe Descola. Qu’il n’y ait pas de nature, cela veut dire d’abord qu’il n’y a aucune évidence à rassembler comme l’ont fait les Européens toutes les parties du réel (choses, plantes, animaux…) dans un même tout indifférencié, ensemble que les humains auraient alors la latitude de transformer et d’exploiter à leur guise. Dans son maître-livre Par-delà Nature et culture, Descola montre que ce « naturalisme » n’est que l’une des manières possibles de découper le réel ; or cette manière est aujourd’hui mise en cause pour la façon dont elle laisse le champ libre à l’extraction de ressources et à la transformation technique du monde, causes des désordres environnementaux.

Mais comment construire d’autres manières de voir le monde et d’y agir ? Cette question traverse le film de la réalisatrice Eliza Levy, film moins consacré à la pensée de Philippe Descola que cheminant avec elle, au Collège de France, dans l’Amazonie des indiens Achuar et jusqu’à à la zone à défendre (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes où le propos s’installe finalement. Préférant à l’illustration d’une théorie l’exploration d’une expérience collective, Composer les mondes réalise en images ce que la pensée de Descola invite à faire : sortir du face-à-face cartésien entre un sujet pensant et la réalité, s’installer plutôt au beau milieu de la trame serrée qui unit les acteurs humains et non-humains peuplant un territoire : au fil des images et des rencontres, voisinent à parts égales un cerf, un chêne, une gardienne de moutons, un anthropologue… Comme si l’art du montage cinématographique se découvrait une connivence secrète avec la pensée de Descola, pour donner à voir le tressage de modes de vie alternatifs.

Conversation avec la cinéaste et le chercheur sur leur collaboration des deux côtés de la caméra.

Eliza Levy – Il y a huit ans, je préparais l’adaptation en série du livre Anima de Wajdi Mouawad, avec l’envie de transmettre le choc et le décentrement qu'il provoque. Et c’est en menant une recherche autour de l’idée de décentrement que j’ai découvert les travaux de Philippe Descola : nouveau choc, qui m’a amenée à lui écrire pour imaginer ensemble ce que pourrait être un documentaire à partir de cette pensée, où j’avais l’impression de trouver de manière structurée tout ce que je cherchais intuitivement à exprimer dans mon travail d’artiste. On s’est écrit, puis rencontrés, et s’est engagé le temps assez long nécessaire à trouver à la fois la forme du film et l’argent pour le produire. Ce fut un travail de longue haleine qui nous a permis de mieux nous connaître, de cheminer cinq ans ensemble pour aboutir à Composer les mondes.

Philippe Descola – Au début, j’avoue que la proposition m’a interloqué. Je ne suis pas un homme de l'image mobile, je n'ai jamais fait de cinéma, ce qui m'avait d'ailleurs un peu manqué lorsque j'ai écrit Les Lances du crépuscule : je m’étais aperçu que pour restituer la vie sociale des Achuars, recourir aux mots et aux images verbales ne suffisait pas, qu'il me manquait quelque chose de supplémentaire que les photos et les dessins (j’en ai fait beaucoup), ne transmettaient pas – une expérience physique, sensible des paysages, de l'atmosphère, des rapports entre les gens, des mimiques, des postures, etc. Lorsqu'Eliza est venue me trouver pour me parler de son projet, ma perplexité était inverse : autant pour moi le cinéma était un instrument extrêmement efficace pour décrire une expérience sensible du monde, autant je ne voyais pas très bien comment on pouvait faire passer une pensée si ce n'est d’une façon didactique, autant dire pas très intéressante. Au fil du temps, ce film s'est construit comme un puzzle, avec des entretiens dans différentes situations, dont une partie filmée en Amazonie équatorienne où je suis revenu à l'invitation des Shuars et des Achuars pour discuter de mes travaux. Et puis l'intérêt intellectuel que j'éprouvais depuis longtemps pour la ZAD nous a amenés à nous retrouver à Notre-Dame-des-Landes pour tourner des conversations avec des habitants. Au fil du temps, ces petits morceaux se sont additionnés et c'est tout le talent d'Eliza de leur avoir donné un fil directeur, sans ce caractère didactique que je craignais, mais en faisant le va-et-vient entre des idées que j'ai pu avancer et des situations concrètes, qui ne viennent pas les illustrer mais donner de la consistance à certaines des analyses que j'ai pu produire.

Au cours du film, on éprouve le sentiment d’une bifurcation : à mesure que l’expérience de Notre-Dame-des-Landes s’installe dans la narration, on passe d’une forme d’exposition de la pensée de Philippe Descola à un film dont il est l’un des protagonistes mais dont la ZAD est sujet central. Cette réorientation était-elle prévue au départ, et pourquoi avoir fait ce choix ?

Eliza Levy – Ce déplacement d’accent était prévu, car l’idée était depuis le début de donner corps à la pensée de la façon la plus immédiate possible. Mais avant cela il fallait poser les outils fondamentaux qui actionnent la pensée de Philippe. Ce qui m’importait beaucoup, c'était de pouvoir ancrer le propos en France : ne pas aller observer les luttes à l’autre bout de la terre, mais au cœur de notre territoire de manière à mesurer sans exotisme ni rêve d’ailleurs les forces en opposition. Cela me paraissait une manière juste de montrer des idées en mouvement, en dialogue. C’est aussi pourquoi le passage par l’Amazonie équatorienne est relativement bref : c’est un sujet auquel il aurait fallu consacrer un autre film, parce qu'il y a tellement de choses à déjouer dans le regard pour pouvoir parvenir à une justesse d'humain à humain et interroger la relation que les Achuar entretiennent avec la modernité, la manière dont elle s’instille en eux et ce qu’ils en font. Dans ce film-ci, le passage par l’Amazonie est surtout une manière de revenir aux questions qui sont les nôtres.

Ne pas aller observer les luttes à l’autre bout de la terre, mais au cœur de notre territoire.

Eliza Levy

Cette bifurcation fait aussi écho à la manière dont, en quelques années, la réception du travail de Philippe Descola s’est déplacée : au fond, la réévaluation critique du naturalisme effectuée dans Par-delà Nature et culture est passée du statut d’opérateur théorique à celui d’opérateur politique, on est allé de la relativisation du point de vue européen à la mise en question de ses implications pratiques, et à la recherche d’alternatives. Vous reconnaissez-vous, dans ces nouvelles lectures de vos travaux ?

Philippe Descola – Oui, je m’y reconnais tout à fait et je suis ravi que ce changement se soit produit. Dans le livre que vous citez, et où j'ai exposé les fondements de la composition des mondes, il s’agissait de montrer que le point de vue naturaliste est une formule parmi d'autres, qui ne peut revendiquer aucune prééminence : c'était au fond une critique de l'eurocentrisme des catégories au moyen desquelles les sciences sociales construisent leur objet. Sans doute ce propos avait-il déjà un effet politique, comme toute tentative de décoloniser les concepts européens pour penser des réalités qui se sont développées indépendamment de l'Europe. Mais cet effet était indirect, essentiellement d'ordre épistémologique. Par ailleurs, ayant un passé politique d’extrême-gauche, mais lassé par le ressassement d’objectifs marxistes-léninistes qui ne me semblaient plus correspondre à la situation présente, j’avais progressivement abandonné toute activité militante. Du coup, je me réjouis de me trouver de nouveau, sur le tard, dans la situation de pouvoir aider à éclairer les circonstances historiques d’aujourd’hui. Je suis très heureux que le film ait pris cette tangente, rende présente et manifeste cette dimension politique de la critique du naturalisme dans laquelle je me suis engagé et dans laquelle j'ai été rejoint par de nombreux chercheurs intellectuels et militants. Et puis, comme je ne suis pas très narcissique, être le héros d’un film consacré à célébrer ma pensée ne m’aurait guère intéressé ; du coup, la résonance de ce que j’ai pu dire avec des situations politiques contemporaines m’aide à surmonter mes réticences !

S’opère aussi dans le film une forme de passage de relais, de la parole savante vers les propos de celles et ceux qui tentent effectivement de négocier leurs relations avec un territoire précis. Là où l’anthropologie ambitionne toujours de dégager des structures universelles, diriez-vous qu’il y a dans cette façon de se mettre à l’écoute du point de vue des praticiens comme une revanche de l’ethnographie ?

Philippe Descola – Je suis aussi heureux d'être ethnographe que d'être anthropologue, c'est-à-dire constructeur de modèle. Les deux activités pour moi ont la même valeur même si le passage de l'une à l'autre n'est pas toujours simple, car l'anthropologie n'est pas simplement une généralisation d'une situation locale… Si je reprends mon séjour chez les Achuars, celle-ci a constitué un tremplin conceptuel parce que s’y croisaient d’une part l’expérience ethnographique, c'est-à-dire l'humilité face à la pratique quotidienne des gens qui vous accueillent et la tentative de la décrire dans les termes les moins inadéquats possibles, d’autre part le désir de comprendre la situation dans laquelle que je me trouvais en m’écartant du cadre de pensée et de pratique propres à l’histoire du monde où je venais. C’est ce double inconfort, physique et intellectuel, que le terrain suscite et qui fait bouger les catégories de pensée.

C’est ce double inconfort, physique et intellectuel, que le terrain suscite et qui fait bouger les catégories de pensée.

Philippe Descola

Donc lorsque l'occasion m'a été donnée d'aller à Notre-Dame-des-Landes, je me suis mis en mode ethnographique comme je le fais au fond sitôt que je sors de mon univers familier. C’est une affaire non seulement d’humilité, mais de curiosité : cette attitude-là, on ne la suspend pas, s'intéresser à la vie des gens fait partie du contrat initial de l'ethnographie. Et j’étais très curieux de cette situation de Notre-Dame-des-Landes, sur laquelle j'avais un peu lu auparavant et qui me paraissait être une expérience sociale d'une extrême originalité. Évidemment j'étais très heureux de pouvoir la connaître un peu mieux et approfondir en quelque sorte les intuitions que j'avais à son propos en discutant avec les gens qui nous avaient fait la gentillesse de nous accueillir.

Le titre du film, Composer les mondes, fait référence à l’une des notions-clefs de votre démarche théorique ; par ailleurs, vous avez conclu votre enseignement au Collège de France sur la question de la comparaison et sa place dans l’histoire des sciences sociales. Le déplacement dont nous parlons et que le film rend sensible, de la théorie vers la politique, de l’anthropologie vers l’ethnographie, diriez-vous qu’il articule aussi le point de vue de la comparaison à celui de la composition ?

Philippe Descola – En succédant à d'autres sciences, comme le droit comparé par exemple ou l'histoire comparée des institutions, l’anthropologie prend à bras-le-corps cette affaire de la comparaison, que l'histoire a abordée avec plus de timidité, en tout cas au 19e siècle. Elle se constitue donc comme une discipline fondée sur la généralisation d’hypothèses à partir de certaines institutions jugées significatives dans le cadre de la pensée européenne, la religion, les institutions politiques, etc. N’ayant pas rencontré ces institutions dans la société où je m’étais installé pendant quelques années, j’en suis venu à effectuer un pas de côté. Plutôt que de considérer le monde comme une sorte de totalité présente sous la même forme pour tous les humains et que chaque culture objectiverait à sa façon avec une vision du monde particulière, je me suis demandé si les mondes n’étaient pas composés de façon parfois accidentelle, par le fait de prêter plus ou moins d’attention à tel ou tel aspect des choses qui vous environnent (ce qu’en anglais on nomme des affordances). C’est ainsi que j’ai développé l’idée de mondiation, pour désigner la capacité à objectiver un monde particulier, capacité partagée à l’intérieur d’un même collectif, par des gens socialisés de la même façon. Ce que l’on nomme une culture, c'est le partage d'une forme de mondiation, de composition des mondes, fondée sur l'habitude de considérer que dans ce qui nous environne, certaines choses sont signifiantes là où d’autres ne sont même pas perçues.

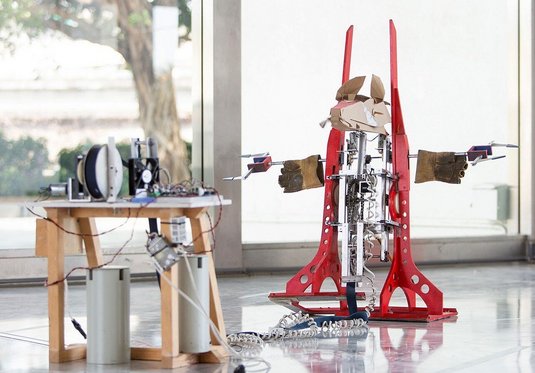

Ce qui est flagrant dans le film, c'est la façon dont cette idée de composition, cette distribution des attentions par leur mise en rapport fait signe du côté du montage cinématographique. On pense, par exemple, à l’insert réguliers d’images de « camera trap », ces caméras qui enregistrent automatiquement le passage d’animaux devant elles dans la forêt, de jour, de nuit, etc.

Eliza Levy – Ma façon de faire ce film tient en effet de la composition : j’ai tourné peu, mais sur un temps long, avec une vision très précise des séquences dont j’avais besoin pour le composer ; gardant ma caméra toujours à portée de main, concentrée sur le monde, à l’affut de la poésie. J’ai cherché les séquences comme les lettres d’un alphabet pour fabriquer un mot, une phrase. Pour revenir sur l’usage de ces caméras-pièges en fait, il permettait d’interroger le lieu depuis lequel ces images parlent, ou regardent : ce sont des morceaux d’espaces que l’on se partage, que chacun habite et traverse, rarement en même temps. Elles ouvrent également un point de vue qui est aussi bien le regard de l’arbre ou celui de la haie, et à une autre hauteur que celle du regard humain. Ce qui m’intéressait alors, c’était de confronter ces moments où les non-humains vivent de manière totalement indépendante, aux images d’un monde naturaliste fabriqué, brutal, fait de vitesse, de systèmes d'énergie, de réseaux infinis dans lequel pour les autres, il ne subsiste que les interstices. Cette confrontation permet non seulement de prêter attention à ce qu’on ne regarde pas, mais aussi de se demander : si ce que je vois là n’est pas un morceau de nature, qu’est-ce que c’est ? Si ce petit mouton n’est pas un animal, comme partie de la nature, mais un partenaire social, quel regard porter sur lui ?

Au passage, ces caméras-pièges incrustent dans l’image les données d'enregistrement, la température, l'heure : en rappelant la présence du médium, elles permettent d’échapper à l’image élégiaque d’une vie hors-technique. C’est un autre sens de l’idée de « composer les mondes » : composer, c’est aussi faire avec, négocier, passer des compromis entre vivant et technique… Autour de Notre-Dame-des-Landes, le ton du film oscille entre cette vision faite d’arrangements avec le territoire et les êtres qui le peuplent, et le rappel de la violence des affrontements, avec les images d’archives des forces de police mobilisées lors de l’expulsion… « Composer », est-ce un mot d’ordre pragmatique ou radical ?

Eliza Levy – Les deux ! Il me semblait important de montrer ce qui se passe dès lors que l’on essaie d'habiter différemment, d'habiter hors du naturalisme – mais au coeur du naturalisme. Porter la caméra aux points de frottement que cela fabrique, avec les gendarmes, avec le Plan local d’urbanisme.

Il me semblait important de montrer ce qui se passe dès lors que l’on essaie d'habiter différemment, d'habiter hors du naturalisme.

Eliza Levy

Philippe Descola – On peut faire un parallèle entre Notre-Dame-des-Landes et l'Amazonie des Achuars. Dans chaque cas on assiste à une combinaison instable, à négocier en permanence, entre la nécessité de faire des compromis au sein d'un collectif et l'inévitable violence lorsque ces compromis ne sont pas acceptés dans un cercle plus vaste. Dans les sociétés amazoniennes, on passe énormément de temps à essayer de ne pas se battre, à tenter de mener une vie normale dans une situation traversée par des formes de concurrence politique et des motifs de désaccords, jusqu’à ce que la négociation échoue et que le conflit l’emporte. À Notre-Dame-des-Landes (et c’est la limite du parallèle) le conflit se noue avec une dimension extérieure, il se noue avec l’État.

On peut faire un parallèle entre Notre-Dame-des-Landes et l'Amazonie des Achuars.Philippe Descola

On a d’un côté ces très longues discussions, caractéristiques des assemblées dans les ZAD, qui visent à ce que les points de vue de chacun soient pris en compte, entre des gens qui partagent pour l'essentiel des valeurs et des objectifs communs. Et cette recherche d’accord se heurte à l'impossibilité pour une partie du monde extérieur et notamment pour l’État de comprendre ce qu'est cette façon de vivre, les valeurs sur lesquelles elle s'appuie. Certaines images du film, qui évoquent les affrontements au moment de la destruction de certains des habitats de Notre-Dame-des-Landes montrent bien la rage avec laquelle l'État tente de supprimer une façon de vivre qui constitue une sorte d'insulte à son égard, et des formes d’autonomie qui viennent questionner sa légitimité à sa périphérie.

Quelle circulation imaginez-vous pour ce film, et quel effet politique rêvez-vous pour lui ?

Eliza Levy – J’aimerais bien sûr que le film soit vu le plus possible, qu’il essaime dans le plus de lieux et de têtes possibles. Avec l’envie aussi de le faire suivre de nombreux moments de dialogue pour faire écho à la forme ouverte qui est la sienne. Nous avons organisé une première projection à Notre-Dame-des-Landes à l’été 2020 : le film n’était pas tout à fait fini, et il y avait à peu près quatre cents personnes – les spectateurs étaient très touchés et l’envie de parler était vive et passionnante. C’est l’essence du film : réunir les personnes et amener rencontres et dialogues. Beaucoup de propositions de projection s’en sont ensuivies : c’est un réseau qui a déjà son réseau et qui irrigue des pans entiers de la pensée politique. J’espère que le film viendra enrichir, clarifier les problèmes, permettre d’identifier les contradictions et essayer de comprendre comment agir concrètement, au-delà du fait de se dire qu’il faut être plus proche du vivant. Ce n’est pas un film manuel sur ce qu’il faut faire, mais plutôt sur la mise en action.

Philippe Descola – Le film met en lumière un aspect essentiel de l’expérience de Notre-Dame-des-Landes : au-delà de la protestation et de l'occupation d'un territoire pour lutter contre un projet d'aménagement grandiloquent et inutile, il y avait la volonté d'inventer une nouvelle forme de vie, à la marge bien sûr du capitalisme et du consumérisme tels que nous les connaissons, un nouvelle forme de vie fondée sur la mise en commun des biens. Sur ce territoire, on trouve non seulement une belle illustration de la notion de commun, mais une façon de vivre ensemble politiquement organisée et dans laquelle les non-humains ne soient pas exclus. Dans l’esprit du grand public, le souvenir de Notre-Dame-des-Landes en est peut-être resté à la victoire de la lutte contre la construction de l’aéroport : le film permet de mesurer qu’on a aussi là une commune d’un genre nouveau, d’une originalité telle qu'on n'en a pas vu beaucoup depuis la Commune de Paris, avec une façon tout à fait singulière de constituer un groupe d'humains et de non-humains vivant en bonne intelligence et en essayant de respecter les exigences des uns et des autres. Et c'est pour cela que le film est politiquement utile, bien sûr. ◼

Planétarium, cartographies contemporaines

Urgence climatique, nouveaux équilibres internationaux, hausse des migrations, transition numérique : les quatre transformations majeures qui caractérisent notre temps ont en commun de bouleverser l’espace dans lequel se déploient l’action et la vie humaines. Dans un monde où l’ensemble des repères dont nous disposions se trouve ébranlé, l’art et la pensée contemporaine peuvent-ils aider à s’orienter ? Afin de contribuer à dresser une autre image du monde, le cycle Planétarium propose depuis 2020 d’articuler deux séries d’enquêtes : d’une part un panorama des instruments, tant techniques (de la cartographie à la géolocalisation) que conceptuels (que deviennent le couple local-global ? Qu’appelle-t-on encore une frontière ?). D’autre part, un inventaire des attachements, ces inscriptions géographiques dont dépend concrètement l’exercice de la pensée et de la création.

Pour chaque séance, Planétarium convie ses invité(e)s du monde des sciences, des sciences humaines et de l’art, à prendre appui sur un lieu (autrement dit, à introduire systématiquement leur propos par la désignation et la description d’un espace réel ou fictionnel où leur paraissent se concentrer certains enjeux de notre temps), complétant ainsi de séance en séance une cartographie fragmentaire des sites successivement explorés. Accompagné(e)s en direct par le dessinateur Éric Valette, qui esquisse l’atlas de ces lieux de pensée.

Un cycle de rencontres proposé par le Centre Pompidou et la fondation Mao Jihong

À lire aussi

Dans l'agenda

Image tirée du film Composer les mondes

Un chevreuil saisi par une caméra-piège

© Amigos Icecream Productions