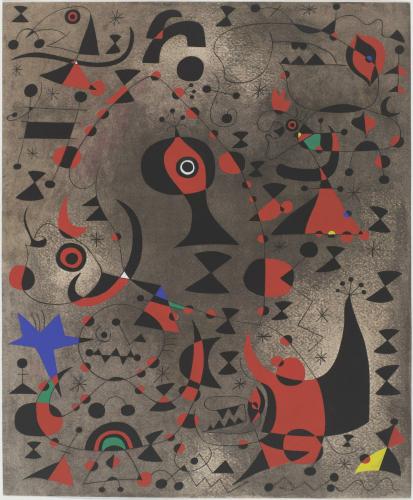

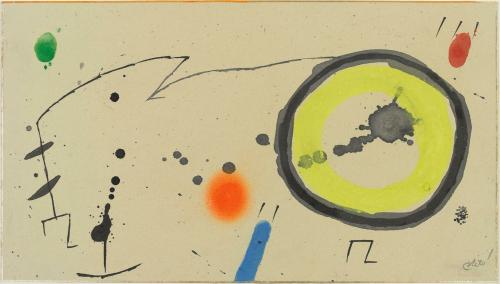

Bleu III

04 mars 1961

Bleu III

04 mars 1961

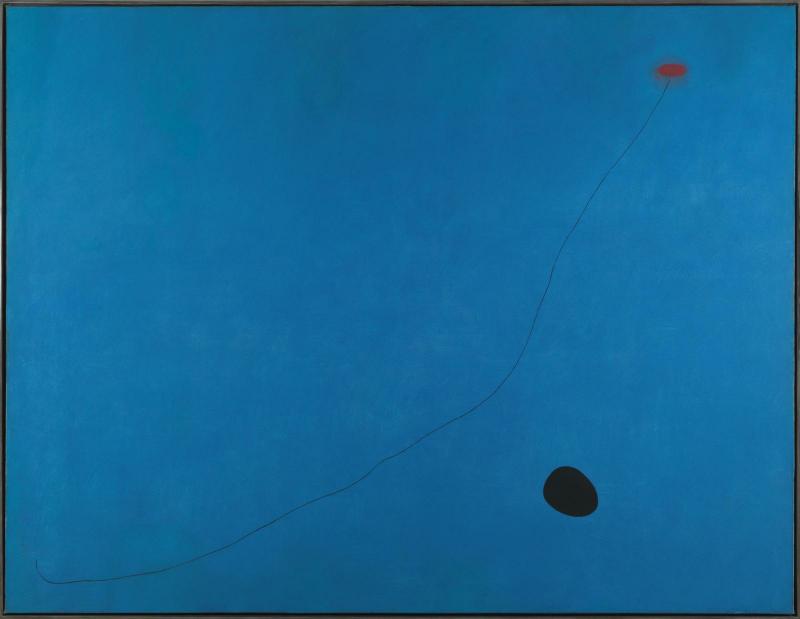

Confortant le caractère métaphysique de ce paysage abstrait, ses éléments semblent menacés de disparition.

Des trois panneaux composant ce triptyque, celui-ci est le plus minimal. Sur le même fond monochrome ne subsistent plus que trois éléments, la fine ligne de Bleu I qui parait stoppée par une barrette rouge vers le coin supérieur, tandis que l'un des points noirs de Bleu Il semble se diriger vers le bas, comme pour sortir du champ chromatique.

| Domaine | Peinture |

|---|---|

| Technique | Huile sur toile |

| Dimensions | 268 x 349 cm |

| Acquisition | Achat, 1988 |

| N° d'inventaire | AM 1988-569 |

Actuellement à

Musée de Grenoble, Grenoble (France)

dans le cadre de Prêts longue durée, 21 juillet 2024 - 30 mai 2025

Voir sur la carte des prêts du Centre Pompidou en France et à l’international

Informations détaillées

| Artiste |

Joan Miró

(1893, Espagne - 1983, Espagne) |

|---|---|

| Titre principal | Bleu III |

| Date de création | 04 mars 1961 |

| Lieu de réalisation | Peint à Palma de Mallorca |

| Domaine | Peinture |

| Technique | Huile sur toile |

| Dimensions | 268 x 349 cm |

| Inscriptions | S.D.T.R.H.G. : Miró. // 4/3/61 // Bleu III/III. |

| Acquisition | Achat, 1988 |

| Secteur de collection | Arts Plastiques - Moderne |

| N° d'inventaire | AM 1988-569 |

Événements

Bibliographie

Diehl (Gaston).- Miró.- Paris : Flammarion, 1974 (cit. p. 65 et reprod. p. 72)

Rowell (Margit).- ""Bleu II", 1961 de Joan Miró", in Cahiers du Musée national d''art moderne [revue], n° 15, Paris, éd. du Centre Pompidou, mars 1985 (cit. p. 48, 58 et reprod. p. 52) . N° issn 0181-1525-15

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

La Collection du Musée national d''art moderne. Catalogue établi par la Conservation du Musée. - Paris : éd. du Centre Pompidou, 1986 / rééd. 1987 (sous la dir. d''Agnès de la Beaumelle et Nadine Pouillon) (cit. p. 256-257 reprod. p. 257) . N° isbn 2-85850-292-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

La Collection du Musée national d''art moderne : acquisitions 1986-1996. - Paris : éd. du Centre Pompidou, 1996 (sous la dir. d''Agnès de la Beaumelle et Nadine Pouillon) (cit. p. 256 et reprod. coul. p. 257) . N° isbn 2-85850-908-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Joan Miró : la colección del centro Georges Pompidou, Musée national d''art moderne y otras colecciones : Mexico : Centro cultural arte contemporáneo, 12 février-24 mai1998 (cat. n° 39 cit. 174-178 et reprod. coul. p. 181) . N° isbn 968-6191-56-9

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Rendezvous : Masterpieces from the Centre Georges Pompidou and the Guggenheim Museums : New York, Solomon R. Guggenheim Museum, 16 octobre 1998-24 janvier 1999. - New York : Guggenheim Museum Paris/Centre Georges Pompidou, 1998 (cat. n° 223 cit. p. 413, 672 et reprod. coul. p. 413) . N° isbn 0-89207-213-X

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Miró : la collection du Centre Georges Pompidou, Musée national d''art moderne : Bordeaux : capcMusée d''art contemporain, 21 mai-30 août 1999. - Paris : Centre Georges Pompidou/ Réunion des Musées nationaux, 1999 (cat. n° 32 cit. p. 110, 114-117 et reprod. coul. p. 113) . N° isbn 2-84426-016-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Miró. Später Rebell : Vienne (Autriche), Kunstforum 14 mars-4 juin 2001.- Wolfratshausen : Minerva, 2001 (cit et reprod. p. 53) . N° isbn 3-932353-49-8

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Joan Miró 1956-1983 Sentiment, emoció, gest : Barcelone, Fundació Joan Miró, 24 novembre 2006-25 février 2007 (cit. p. 13-14, 21, 41, 146, 170, 172, 177, 182, 199-200, 202, 207, 212 et reprod. coul. p. 52) . N° isbn 978-84-934730-2-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Collection Art Moderne :[Catalogue de] La collection du Centre Pompidou/Musée national d''art moderne. - Paris : Editions du Centre Pompidou, 2006 (sous la dir. de Brigitte Leal) (cit. p. 469 et reprod. coul. p. 470) . N° isbn 978-2-84426-317-9

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Pacquement (Alfred).- "Dynamism is contagious : Dominique de Menil and the Birth of the Centre Pompidou" in [Catalogue] A Modern Patronage : De Menil Gifts to American and European Museums, Houston, De Menil Collection, 8 juin-6 septembre 2007 (cit. p. 100) . N° isbn 978-0-300-12379-1

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Miró : la terra, Ferrare, Palazzo dei Diamanti, 17 février-25 mai 2008.- Ferrare : Arte S.p.A., 2008 (cit. p. 111-112 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 88-89793-09-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Arcadie. Dans les collections du Centre Pompidou : Séoul, Seoul Museum of Art, 22 novembre 2008-22 mars 2009 (sous la dir. de Didier Ottinger) (cit. p. 237-238 (traduction française) et reprod. coul. p. 156 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-89-91127-70-8

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

100 Chefs-d''oeuvre du XXe siècle dans les collections du Centre Pompidou.- Paris : éd. Centre Pompidou, 2010 (cit. p. 76 et reprod. coul. p. 77) . N° isbn 978-2-84426-464-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Chefs-d''oeuvre ? : Metz, Centre Pompidou-Metz, 12 mai 2010-29 août 2011. - Metz : éd. du Centre Pompidou-Metz, 2010 (sous la dir. de Laurent Le Bon) (cit. et reprod. coul. p. 228-229) . N° isbn 978-2-35983-004-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Habrant (Jacqueline).- " Le Centre Pompidou-Metz ou la Lorraine vivifiée par l''art contemporain", in Péristyles [revue], n° 35, Nancy, juin 2010 (cit. et reprod. coul. p. 18) . N° issn 1250-7083

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Joan Miró. The Ladder of Escape : Londres, Tate Modern, 14 avril-11 sept. 2011.- Londres, Tate Publishing, 2011 (dir. Marko Daniel and Matthew Gale) (cat. n° 153 cit. p. 193 et reprod. coul. p. 196-197) . N° isbn 978-1-85437-977-1

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Joan Miró, Wall, Frieze, Mural : Zürich, Kunsthaus, 2 octobre 2015-24 janvier 2016 .-Munich, Hirmer, 2015 (cat. n° 57 cit. p. 38-39, 42, 156, 162 et reprod. coul. p. 89) . N° isbn 978-3-906269-03-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Joan Miró - Wandbilder, Weltenbilder : Francfort, Schirn Kunsthalle Frankfurt, 2 octobre 2015-24 janvier 2016 .- Francfort : Schirn Kunsthalle Frankfurt, 2016 (cat. n° 35 cit. p. 33, 38-43 et reprod. coul. p. 76-77) . N° isbn 978-3-7774-2450-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Calder / Miró Constellations : New York, Pace Gallery, 20 avril-30 juin 2017 // New York, Acquavella Galleries, 20 avril-26 mai 2017. - New York : Rizzoli, 2017 (3 volumes : 1 pour l''exposition Calder à la Pace Gallery ; 2 pour Miró à l''Acquavella Galleries : 3 pour la chronologie et correspondance Calder / Miró) (fig. 8 cit. p. 43, 45 et reprod. coul. p. 45 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-0-8478-5985-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Miró, les chemins de la poésie : Brioude, Le Doyenné, 22 juin-06 octobre 2019. - Brioude : Le Doyenné, 2019 (cit. p. 25 (oeuvre non exposée))

Abstraction and Calligraphy. Towards a Universal Language : Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi, 15 février-12 juin 2021. -Abu Dhabi // Paris : Department of Culture & Tourism - Abu Dhabi // France Muséums, 2021 (cit. p. 59 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-1-78551-352-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Pierre Matisse, un marchand d''art à New York : Nice, Musée Matisse, juin-septembre 2021. - Paris : Bernard Chauveau Edition, 2021 (cit. p. 173 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-2-36306-304-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Chefs-d''oeuvre du Centre Pompidou. - Paris : Editions du Centre Pompidou, 2023 (sous la dir. de Christian Briend et Marie Sarré) (cit. et reprod. n.p.) . N° isbn 978-2-84426-954-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

GHEYSENS (Hélène), LIUCCI-GOUTNIKOV (Nicolas). - Amis. 120 ans avec le Musée national d''art moderne. - Paris : Editions du Centre Pompidou, 2023 (cit. p. 126) . N° isbn 978-2-84426-965-2

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Painting the Essential - Surrealism and the East : Shanghai, West Bund Museum, 29 avril - 24 septembre 2023. - Paris / Shanghai : Centre Pompidou / West Bund Museum, 2023 (cit. p. 171 et reprod. coul. p. 179 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-7-5586-2694-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Les Cahiers du Musée national d''art moderne [revue], n° 169, Paris, ed. du Centre Pompidou, automne 2024 (cit. p. 32)

Miró. Un brasier de signes. La collection du Centre Pompidou : Musée de Grenoble, 20 avril-21 juillet 2024 / sous la dir. de Sophie Bernard et Aurélie Verdier. - Paris/Grenoble : In Fine éditions d''art/Musée de Grenoble, 2024 (cat. n° 69 cit. p. 9, 17, 21, 76, 157, 166, 293 et reprod. coul. p. 169) . N° isbn 978-2-38203-181-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky