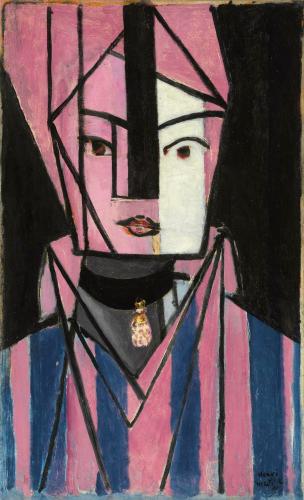

Le Peintre dans son atelier

[fin 1916 - début 1917]

Le Peintre dans son atelier

[fin 1916 - début 1917]

The window in the artist's studio is bath a crossing point and a metaphor for painting.

Here the painter represents himself from behind, beside a window overlooking the Quai Saint Michel. Before him and next to his easel, is seated Lorette, Henri Matisse’s favourite model whom he painted tirelessly. A silent conversation is taking place in an unstable space. Matisse questions the role of the model and that of the painter for it is the artist who seems to be the naked subject of the painting here, rather than Lorette, dressed in a green Gandoura.

| Domain | Peinture |

|---|---|

| Techniques | Huile sur toile |

| Dimensions | 146,5 x 97 cm |

| Acquisition | Achat, 1945 |

| Inventory no. | AM 2585 P |

Detailed description

| Artist |

Henri Matisse

(1869, France - 1954, France) |

|---|---|

| Main title | Le Peintre dans son atelier |

| Former title | Le peintre et son modèle l'Atelier, quai Saint-Michel |

| Creation date | [fin 1916 - début 1917] |

| Place of production | Peint à Paris, quai Saint-Michel |

| Domain | Peinture |

| Techniques | Huile sur toile |

| Dimensions | 146,5 x 97 cm |

| Acquisition | Achat, 1945 |

| Collection area | Arts Plastiques - Moderne |

| Inventory no. | AM 2585 P |

Bibliography

Picasso and Matisse : Londres, Victoria and Albert Museum, [décembre] 1945 (cat. n° 17 cit. n.p. (non daté))

DORIVAL (Bernard). - "Musée d''art moderne. Peintures de Maîtres contemporains", in Bulletin des Musées de France [revue], n° 2, Paris, avril 1946 (cit. p. 15)

L''Ecole de Paris 1900-1950 : Londres, Royal Academy of Arts, 1951 (reprod. p. 11)

Rétrospective Henri Matisse : Paris, Musée national d''art moderne, 28 juillet-18 novembre 1956. - Paris, éd. des Musées nationaux, 1956 (cat. n° 50 cit. p. 25)

DORIVAL (Bernard). - L''Ecole de Paris au Musée national d''art moderne. - Paris : Aimery Somogy, coll. ''Trésors des grands musées'' vol. 7, 1961 (cit. p. 126 et reprod. coul. p. 127 (titré "Le peintre et son modèle"))

Fourcade (Dominique).- "Crise du cadre", in Cahiers du Musée national d''art moderne, 1986, n°17/18 (cit. p. 68-76) . N° issn 0181-1525-18

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Harrison (Charles).- "L''atelier des artistes : transformation du répertoire", in Les Cahiers du Musée national d''art moderne, 1987, n°21 (reprod. p. 30) . N° issn 0181-1525-18

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

MONOD-FONTAINE (Isabelle), BALDASSARI (Anne), LAUGIER (Claude). - Matisse. Oeuvres de Henri Matisse dans les collections du Musée national d''art moderne. - Paris : Editions du Centre Pompidou, 1989 (cat. n° 12 cit. p. 50, 52 et reprod. coul. p. 51) . N° isbn 2-85850-390-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Henri Matisse 1904-1917 : Paris, Centre Georges Pompidou, Grande Galerie, 25 février-21 juin 1993 (cat. n° 143 cit. p. 400, 512 et reprod. coul. p. 401, reprod. p. 512) . N° isbn 2-85850-722-8

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

LEYMARIE (Jean). - Braque : ateliers. - Milan : Jaca Book, 1995 (I contemporanei) (cat. n° 11 cit. p. 30, 228 et reprod. coul. p. 29) . N° isbn 88-16-60175-2

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : Brisbane, Queensland Art Gallery, 29 mars-16 mai 1995 // Canberra, National Gallery of Australia, 27 mai-9 juillet 1995 // Melbourne, National Gallery of Victoria, 19 juillet-3 sept. 1995.- Brisbane, Queensland Art Gallery/Art Exhibitions Australia Limited, 1995 (édited by Caroline Turner and Roger Benjamin) (ill. 6 cit. p. 46 et reprod. coul. p. 46) . N° isbn 0-7242-6378-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : La révélation m''est venue de l''Orient : Rome, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori, 20 septembre 1997-20 janvier 1998.- Florence : Artificio Edizioni, 1997 (cit. et reprod. p. 66) . N° isbn 88 86488 22 X

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

La Collection du Centre Georges Pompidou : un parcours au musée d''art moderne de la Ville de Paris. - Paris : éd. du Centre Pompidou/Paris-Musées/Les Musées de la Ville de Paris, 1998 (cit. et reprod. coul. p. 27) . N° isbn 2-85850-989-1

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Paris : Capital of the Arts 1900-1968 : Londres, Royal Academy of Arts, 26 janvier-19 avril 2002 // Bilbao, Guggenheim Museum, 21 mai-3 septembre 2002. - Londres : Royal Academy of Arts, 2002 (sous la dir. de Sarah Wilson) (fig. 6 cit. et reprod. coul. p. 16 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 0-900-94697-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : Processus / Variation : Tokyo, Musée national d''art occidental, 10 septembre-12 décembre 2004. - Tokyo : Kokuritsu Seiyo Bijutsukan , 2004 (sous la dir. d''Isabelle Monod-Fontaine, Masayuki Tanaka et Chika Amano) (reprod. coul. fig. 7, p. 37, reprod. coul. fig. 3, p. 95) . N° isbn 4-906536-28-x

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse in Transition: Around Laurette : West Palm Beach, Beach, Norton Museum of Art, 2006 (Flam (Jack).-"Laurette in the Studio ", fig. 12 cit. et reprod. coul. p. 18) . N° isbn 0-943411-47-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : la seduzione di Michelangelo : Brescia, Museo di Santa Giulia. éd. Florence / Milan, Giunti Arte Mostre Musei, 2011 (cit. p. 316 et reprod. coul. p. 318 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-88-09-76469-9

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Mythos Atelier. Von Spitzweg bis Picasso, von Giacometti bis Nauman : Editeur : Stuttgart : Hirmer, 2012 (ill. 5 cit. et reprod. coul. p. 63) . N° isbn 978-3-7774-2019-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : paires et séries : Paris, Centre Pompidou, 7 mars-18 juin 2012 (sous la dir. de Cécile Debray) (cit. p. 111, 115-117, 274 et reprod. coul. p. 113) . N° isbn 978-2-84426-555-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse en son temps. Exposition organisée par le Centre Pompidou avec la participation de collections suisses : Martigny, Fondation Pierre Gianadda, 20 juin-22 novembre 2015 (sous la dir. de Cécile Debray) (cit. p. 141-142 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-2-88443-155-2

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Henri Matisse. Le laboratoire intérieur : Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 6 décembre 2016-6 mars 2017 [dossier de presse] (fig. 2 cit. p. 24 et reprod. coul. p. 20)

Henri Matisse. Le laboratoire intérieur : Lyon, Musée des Beaux-Arts, 2 décembre 2016-6 mars 2017. - Paris/Lyon : Hazan/Musée des Beaux-arts, 2016 (sous la dir. d’Isabelle Monod-Fontaine) (fig. 2 cit. p. 24 et reprod. cul. p. 20 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-2-7541-0976-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse, comme un roman : Paris, Centre Pompidou, Musée national d''art moderne, 21 octobre 2020-22 février 2021 [initialement prévu 13 mai-31 août 2020]. - Paris : éd. Centre Pompidou, 2020 (sous la dir. d''Aurélie Verdier) (cit. p. 295 et reprod. coul. p. 111) . N° isbn 978-2-84426-872-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : Life and Spirit. Masterpieces from the Centre Pompidou, Paris : Sydney, Art Gallery of New South Wales, 20 novembre 2021-13 mars 2022. - Sydney/Paris : Art Gallery of New South Wales/Centre Pompidou, 2021 (sous la dir. d''Aurélie Verdier, Justin Paton et Jackie Dunn) (cat. n° 31 cit. p. 37, 99, 237 et reprod. coul. p. 107) . N° isbn 9781741741537

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : The Red Studio : New-York, The Museum of Modern Art, 1er mai-10 septembre 2022 // Copenhague : SMK-National Gallery of Denmark, 13 octobre 2022-26 février 2023. - New-York : Moma, Copenhague : SMK, 2022 (fig. V.27 cit. et reprod. coul. p. 73 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-1-63345-132-2

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Henri Matisse : The Colour of Ideas. Masterpieces from the Centre Pompidou, Paris : Budapest, Museum of Fine Arts, 30 juin-16 octobre 2022. - Paris/Budapest : éd. Centre Pompidou/Museum of Fine Arts, 2022 (sous la dir. d''Aurélie Verdier et David Fehér) (cat. n° 34 cit. p. 67-69, 152, 322-323 et reprod. coul. p. 157) . N° isbn 978-615-5987-85-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse in the 1930''s : Philadelphie, Philadelphia Museum of Art, 20 octobre 2022-29 janvier 2023 // Paris, Musée de l''Orangerie, 28 février-29 mai 2023 // Nice, Musée Matisse, 23 juin-24 septembre 2023. - Philadelphie/Paris/Nice : Philadelphia Museum of Art/Musée de l''Orangerie/Musée Matisse, 2022 (cit. p. 34 et reprod. p. 37 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-0-87633-299-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse. Cahiers d''art - Le tournant des années 1930 : Paris, Musée de l''Orangerie, 28 février-29 mai 2023 // Nice, Musée Matisse, 23 juin-24 septembre 2023. - Paris : RMN-Grand Palais, 2022 (sous la dir. de Matthew Affron, Cécile Debray et Claudine Grammont) (cit. p. 34 et reprod. p. 37(oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-2-7118-7927-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Henri Matisse. The path to color : Tokyo, Metropolitan Art Museum, 27 avril-20 août 2023. - Tokyo : The Asahi Shimbun, 2023 (sous la dir. d''Aurélie Verdier et Tomoko Yabumae) (cat. n° 24 cit. p. 236, 251 et reprod. coul. p. 48, reprod. fig 5 p. 203)

Henri Matisse : Formes libres : Tokyo, The National Art Center, 14 février-27 mai 2024 / Sous la dir. de Claudine Grammont et Naoki Yoneda. - Tokyo : The National Art Center / Nice : Musée Matisse, 2024 (ill. 4 cit. p. 89 (japonais), 258, 267 et reprod. coul. p. 89 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-4-910253-11-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky