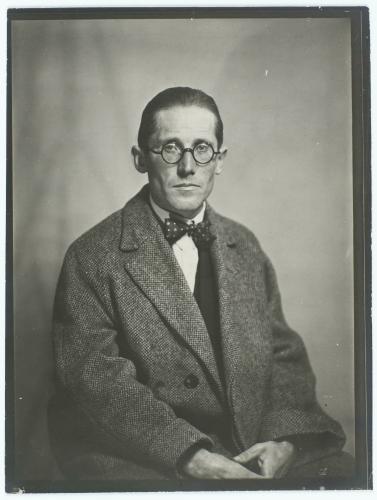

Artiste/personnalité

Charlotte Perriand

Créateur d'objets, Créateur de mobilier

Charlotte Perriand

Créateur d'objets, Créateur de mobilier

Nationalité française

Naissance : 1903, Paris (France)

Décès : 1999, Paris (France)

© Adagp, Paris

Biographie

Figure majeure de l’histoire de la modernité, Charlotte Perriand a marqué l’histoire du design par sa personnalité, sa liberté, sa curiosité pour le monde. Ses recherches, qui portent avant tout sur le mobilier, mais également sur l’architecture, l’urbanisme, la photographie, l’art, cherchent à mettre les progrès industriels et techniques au service du plus grand nombre. Si l’architecte et designer est célèbre pour ses collaborations avec Le Corbusier ou les ateliers Jean Prouvé, le Centre Pompidou organisait en 2005 une grande exposition rétrospective qui fit connaître au grand public des aspects moins connus de son travail. Ses engagements politiques notamment ont contribué à définir un nouvel art d’habiter, accessible aux classes moyennes, démontrant que « l'important, ce n'est pas l'objet, mais l'homme ».

Charlotte Perriand naît à Paris en 1903 dans une famille de couturiers. Après un temps passé à la campagne en Bourgogne chez un parent, où se forme son rapport à l’espace et à la nature, elle revient à Paris auprès de ses parents puis étudie à l'école de l'Union centrale des arts décoratifs entre 1920 et 1925. Là, elle s’intéresse aux nouveaux matériaux comme le métal, rompant avec la tradition. En 1927, suite à sa participation remarquée au Salon d’Automne avec son Bar sous le toit, elle devient l'associée de Le Corbusier et Pierre Jeanneret. C’est avec eux qu’elle fonde l'Union des Artistes Modernes (UAM) en 1929. Simplicité, fonctionnalité, modularité deviennent des traits caractéristiques de son style et donnent naissance à des pièces de mobilier célèbres comme le Fauteuil Grand Confort ou le Fauteuil B 301.

Dans les années 1930, elle travaille à des réalisations majeures telles que l'équipement de la Cité-refuge de l'Armée du salut et du Pavillon suisse de la Cité universitaire. Proche du Parti communiste, elle ne cache pas la dimension politique de ses réflexions sur l’architecture, en particulier à travers la Maison du Jeune Homme (1935), un espace réduit pour jeune célibataire pourvu de divers équipements sportifs et d’une fresque de Fernand Léger.

Dans les années 1940, son style est fortement influencé par un long séjour au Japon. Invitée comme conseillère à l'Institut d'art industriel, elle y découvre un art de vivre, une philosophie et des matériaux qui résonnent avec ses propres recherches. En 1942, elle organise une exposition intitulée « Sélection, Tradition, Création » où elle montre des réalisations traditionnelles japonaises aux côtés de ses propres créations, notamment la transposition en bambou de la Chaise longue B 306. La Seconde Guerre mondiale la force à revenir en Europe où elle réalise de nombreux programmes d’équipements collectifs dans le cadre d'une collaboration avec les ateliers Jean Prouvé.

Passionnée depuis toujours par la montagne, elle travaille à la création de la station d'altitude des Arcs en Savoie, pour laquelle elle dessine les bâtiments, les plans d’urbanisme et les aménagements intérieurs sous forme de blocs modulaires, comme le Bloc cuisine (1975) ou le Bloc salle de bains (1975). Ce projet monumental et sans équivalent est l’aboutissement de ses recherches sur l’habitat collectif et l’aménagement d’intérieur.