À quoi sert Matisse ?

À quoi sert Matisse ? Et plus précisément, à quoi peut-il servir pour les artistes venus après lui ? Question paradoxale en un sens, mais non dénuée de pertinence si l’on accepte de relier les notions d’utilité et de durée, ainsi que Paul Valéry le proposait dans Tel quel : « La durée des œuvres est celle de leur utilité. C’est pourquoi elle est discontinue. Il y a des siècles pendant lesquels Virgile ne sert à rien. Mais tout ce qui fut, et qui n’a pas péri, a ses chances de revivre. » L’intéressant ici tient bien sûr à cette oscillation de l’art, jamais résolue, entre actualité et obsolescence.

La durée des œuvres est celle de leur utilité. C’est pourquoi elle est discontinue. Il y a des siècles pendant lesquels Virgile ne sert à rien. Mais tout ce qui fut, et qui n’a pas péri, a ses chances de revivre.

Paul Valéry

Selon le contexte d’où on les considère, les œuvres peuvent sembler ouvrir mille perspectives sur de nouveaux domaines offerts à l’exploration (sans avoir pu connaître le cubisme, Paul Cézanne le percevait clairement lorsqu’il se disait le primitif de sa propre voie), ou bien, quelle que soit leur importance, marquer la clôture d’un territoire d’un bout à l’autre cadastré (Richard Serra a déclaré de la sorte que Barnett Newman, qu’il admire sans réserve, avait « fermé la porte derrière lui » — en peinture, s’entend, car il est d’une certaine façon loisible de voir dans la sculpture de Serra un déplacement au sein de l’espace tridimensionnel des vastes pans monochromes de Newman).

Paraissant à l’occasion de l’exposition « Matisse, comme un roman », un recueil d’entretiens menés par Jean-Claude Lebensztejn, Huit propos d’artistes sur Henri Matisse (éditions du Centre Pompidou), ravive à point nommé cet éternel conflit de la grandeur et de l’usage. Publiés en anglais par le magazine Art in America dans sa livraison de juillet-août 1975, lesdits propos, traduits pour la première fois en français par Vincent Broqua, sont ceux des artistes américains Roy Lichtenstein, Paul Sharits, Tom Wesselmann, Carl Andre, Donald Judd, Brice Marden, Frank Stella et Andy Warhol, tous séparés de leur aîné français par plus d’un demi-siècle (le plus âgé étant Lichtenstein, né en 1923, le plus jeune Sharits, né en 1943). Trois d’entre eux — Andre, Stella, Marden — sont toujours vivants aujourd’hui, et l’on aimerait beaucoup savoir en quoi leur rapport à Matisse a pu se modifier au long de ces quarante-cinq dernières années, comme on aimerait par ailleurs savoir ce qu’en pensent les jeunes artistes de maintenant.

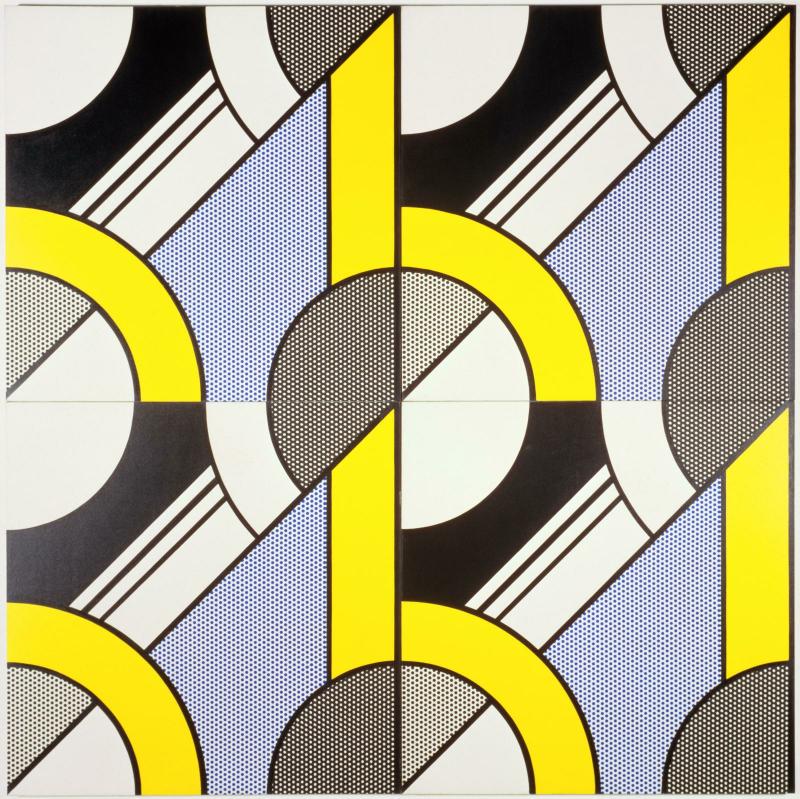

On notera que, même s’il est arrivé à Lichtenstein et à Wesselmann de citer ou représenter littéralement telle ou telle œuvre de Matisse dans les leurs, aucun de ceux interrogés ne s’impose d’emblée comme à l’évidence « matissien ». D’où l’acuité du choix effectué par Jean-Claude Lebensztejn, guidé par ses goûts et son jugement davantage que par d’apparentes « ressemblances de famille ». Également appréciables, la variété des modes d’entretien (Andre a souhaité répondre par écrit à des questions, Sharits a opté pour l’envoi d’une lettre à son interlocuteur) et surtout l’adéquation manifeste de la transcription aux propos captés par le magnétophone.

« Tout le monde est influencé par Matisse, à des degrés divers. C’est aussi une influence dont tout le monde cherche à se débarrasser. » Ces mots de Lichtenstein expriment de manière exemplaire le dilemme qui se pose à tout artiste exigeant : afin d’être à la hauteur de ses meilleurs prédécesseurs, pas d’autre moyen que de s’en détourner — du moins d’interpréter en termes neufs, inattendus, ce qui fait le ressort des chefs-d’œuvre du passé (pour parler une langue que, naïvement, l’on estime elle-même parfois passée). Dynamique du moderne et de l’ancien, lequel, n’ayant point d’ancien avant lui, ne pouvait être que moderne. Lichtenstein, dont les œuvres pop se caractérisent par un sens du « fini » auquel Matisse s’est constamment opposé, dit aussi de ses propres tableaux : « J’ai tenté de retirer tout ce qui pouvait être séduisant. » Comment l’imaginer aujourd’hui que cette peinture nous paraît si séduisante ? La même chose vaut pour Matisse, notamment pendant la période 1904-1917, dont il convient de se remémorer sans cesse l’écart introduit parmi l’art de son temps. C’est un tel parallèle qui met le mieux en lumière ce qui peut rapprocher les deux artistes. Tout en précisant que Matisse lui semble « indubitablement le meilleur artiste du 20e siècle », Judd déclare quant à lui : « Il ne m’est jamais venu à l’idée d’utiliser quoi que ce soit de sa pensée ou de son œuvre. » De fait, peu de risque que l’on confonde un Stack de boîtes en métal laqué et en plexiglas avec un papier découpé. On constate cependant que Judd n’a pas manqué de regarder attentivement cette œuvre dont tout le sépare, ainsi lorsqu’il analyse les raisons pour lesquelles Matisse, selon lui pourtant « très abstrait », s’est tenu à l’écart de l’art non-figuratif.

Certains des artistes interrogés n’hésitent pas à manifester leur désintérêt, voire leur dégoût, pour divers aspects de l’œuvre sur laquelle Jean-Claude Lebensztejn les appelle à se prononcer. Andre écrit ainsi assez drôlement : « La sculpture de Matisse n’est bonne que quand elle est incluse dans un tableau comme L’Atelier rouge. » Même s’il rend hommage à la facture matissienne et souligne la leçon qu’il en a tirée, Marden avoue avoir été déçu par la chapelle de Vence et considère Les Marocains de 1915-1916 comme « un tableau épouvantable ».

Je veux être Matisse.

Andy Warhol

À égalité avec ceux de Lichtenstein, les propos de Stella sont les plus substantiels. Le peintre lâche de tout go : « Je pense que Matisse atteint le plus haut niveau que l’art peut atteindre. » Suivent des considérations sur les questions de taille, d’échelle, de surface et de technique (« Il ne tuait jamais la surface avec la peinture ») que nombre de critiques d’art pourraient envier. les Huit propos d’artistes sur Henri Matisse s’achèvent par une rencontre avec Andy Warhol, qui se contente de demander à un proche : « Que peut-on dire de Matisse, Fred ? Deux ou trois lignes... » Mais pour accompagner cette fin de non-recevoir Jean-Claude Lebensztejn rappelle la réponse que Warhol avait faite en 1971 à l’un de ses amis, qui lui demandait ce qu’il désirait plus que tout : « Je veux être Matisse. » ◼

À lire aussi

Dans l'agenda

Henri Matisse, Les Marguerites, 1939 (détail)

© Art Institute of Chicago

Commissariat de l'exposition « Matisse, comme un roman »

Aurélie Verdier

Conservatrice, Musée national d'art moderne