Émeric Lhuisset : « La photographie de guerre traditionnelle est devenue obsolète. »

Ce mardi, Émeric Lhuisset attend patiemment dans le Forum désert du Centre Pompidou (c’est jour de fermeture). Il a pris le temps d’examiner les tirages de ses photographies pour l’installation qu’il présente dans le cadre de Hors Pistes. Son blouson Harrington à la doublure écossaise, son jean et son casque de vélo tranchent aujourd’hui avec le gilet tactique noir siglé d’un « presse » en lettres capitales, le casque lourd et le pantalon cargo qu’il porte d'habitude, sur les lignes de front. Loin, très loin de la sérénité des musées, des festivals et des galeries où il expose régulièrement.

À presque quarante ans, cette jeune « star » de la photographie française qui a grandi en banlieue parisienne, a arpenté ces quinze dernières années presque tous les théâtres de conflit (au Moyen-Orient pour l’essentiel) pour s’y livrer, au plus près des lignes de front, à des recherches plastiques et photographiques sur l’image de guerre. C’est sa spécialité ; en ce moment, il en reçoit plusieurs centaines par jour via l’application cryptée Telegram, depuis l’Ukraine, où il a de nombreux amis.

Au-delà d’une exposition, ce que propose Lhuisset, c’est aussi un manifeste.

Au-delà d’une exposition, ce que propose Lhuisset, qui enseigne aussi à Sciences-Po sur la thématique art contemporain et géopolitique, c’est aussi un manifeste. Un retour sur l’image de guerre, sur son évolution, sur le rôle et le statut du reporter dans les conflits contemporains. Entretien avec un artiste-reporter.

Que proposez-vous pour cette dix-huitième édition du festival Hors Pistes ?

Émeric Lhuisset — J’interviens à la fois comme artiste et curateur. Cette installation, « L’Obier rouge », porte une réflexion sur la photographie de guerre, et montre comment le conflit ukrainien en est un tournant majeur. Limitée à la recherche de l'événement, la photographie de guerre traditionnelle, réalisée par des professionnel(le)s, est devenue obsolète – elle laisse la place à de nouvelles formes de représentations incarnées par l’image amateur, qui vient la supplanter, tant du point de vue de la quantité que par son caractère iconique.

Selon vous, le professionnel de l’image n’aurait plus d’avenir ?

Émeric Lhuisset — Bien sûr que si ! Il a sa place dans une production d’images post-documentaires, plus conceptuelles, en interrogeant le médium et l’iconographie locale. Les images les plus iconiques de la guerre en Ukraine, faites par des professionnel(le)s, sont celles du bombardement de la maternité de Marioupol. Or on trouve des images presque identiques, réalisées au smartphone au même moment et au même endroit par de simple témoins. Bien entendu lorsqu’un professionnel de l’image est face à un événement de cette importance, il est normal qu’il le capture, mais on se rend bien compte que la recherche de l’événement en elle-même par le reporter est devenue obsolète. Il y aura toujours des témoins combattant(e)s ou civil(e)s, muni(e)s de leur smartphone au plus près des combats. Comme les images qui nous viennent de l’usine métallurgique Azovstal, à Marioupol, qui ont été faites par des assiégé(e)s. C’est aussi le sens du projet Chebab que j’ai fait en Syrie en 2012, où un combattant filme en caméra subjective son quotidien vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

On se rend bien compte que la recherche de l’événement en elle-même par le reporter est devenue obsolète.

Émeric Lhuisset

En dehors de cet approche postdocumentaire, les professionnel(le)s de l’image ont d’autres rôles à jouer, essentiels à l’information : il leur faut trouver, identifier, authentifier ces images amateurs. C’est un vrai travail d’enquête ! Puis, parmi cette masse d’images, ils doivent dégager celles qui font sens d’un point de vue iconographique. Les experts de l’OSInt (Open Source Intelligence) qui enquêtent habituellement, n’ont généralement pas la culture ni les codes visuels d’un photographe ou d’un iconographe.

Vous recevez des centaines d’images par jour. Par quels canaux ?

Émeric Lhuisset — J’en glane un grand nombre sur les réseaux-sociaux, mais ma source la plus importante, c’est la messagerie Telegram. Beaucoup d’ami(e)s, que j’avais rencontré(e)s en 2014 à Maïdan, lors de la révolution, m’en envoient directement depuis l’Ukraine. Je suis également dans de nombreux groupes Telegram mis en place par des soldats sur le front.

C’est là que vous avez réalisé votre série de cent portraits…

Émeric Lhuisset — Oui, tout à fait. Fin 2013, j’étais à Paris, et on parlait des premiers morts par balle à Maïdan. J’ai voulu comprendre ce qui se passait là-bas. Il y avait de grandes divergences entre les média pro-russes et pro-occidentaux. Je suis arrivé le jour de la fuite du président déchu Viktor Ianoukovitch.

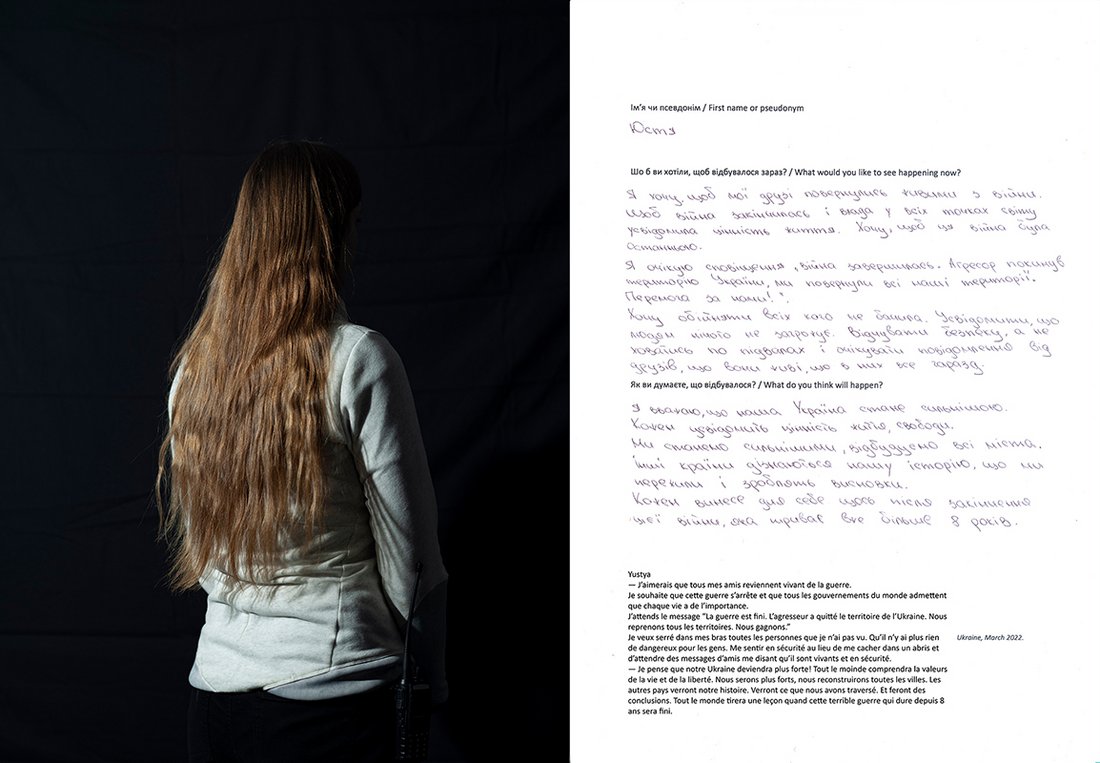

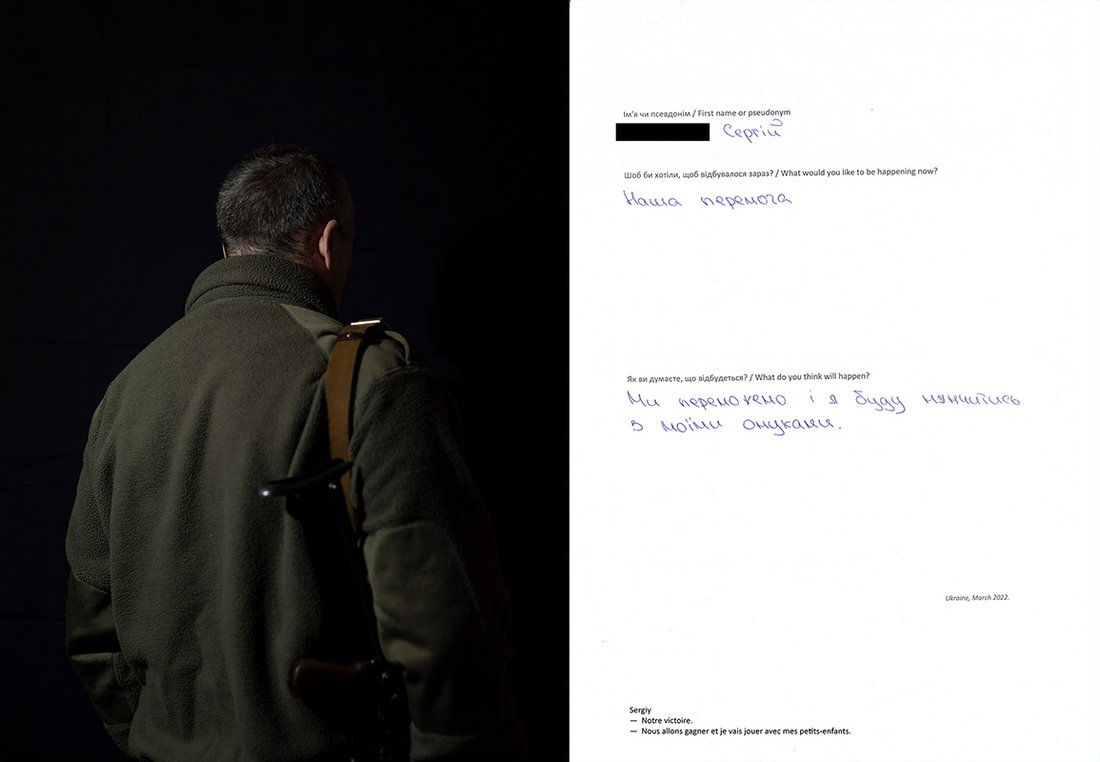

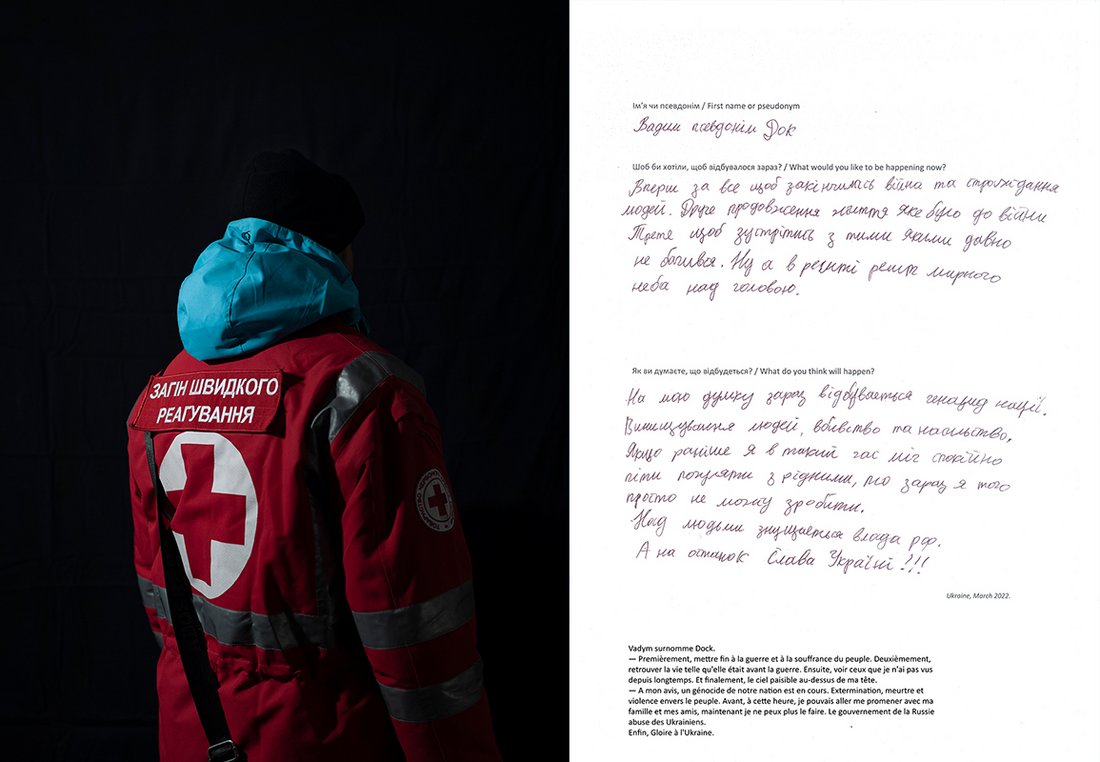

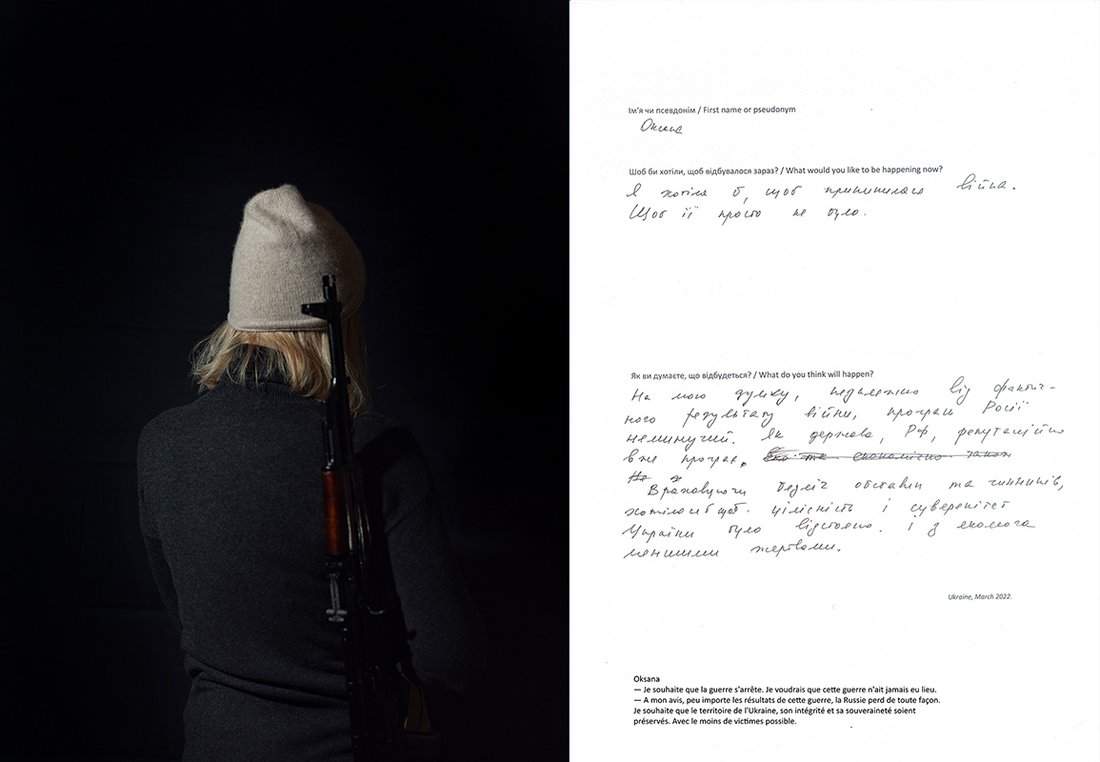

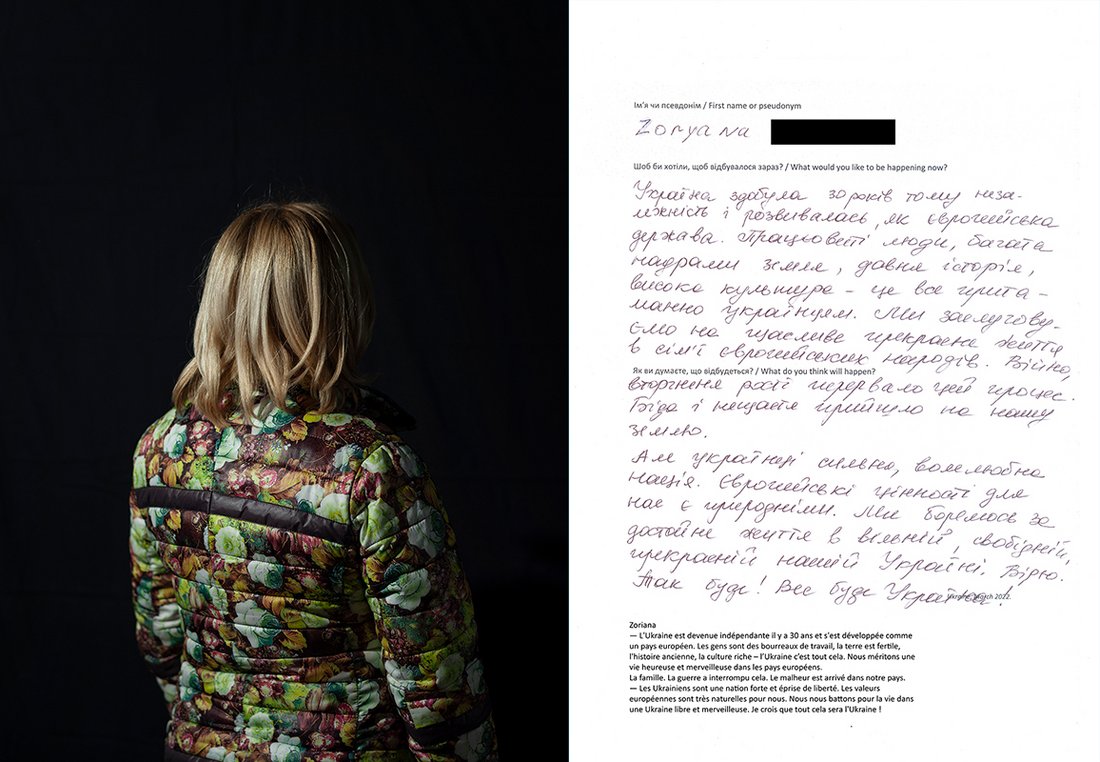

Puis j’ai réalisé cent portraits de manifestant(e)s, sur fond de portes en tôle calcinées, celles de l’hôtel de ville qui est devenu le QG de la révolution. Un fond neutre, mais symboliquement très fort ! Il y avait deux scotchs sur le sol, pour les pieds, et je shootais au flash. À chacun(e), j’ai demandé de répondre par écrit à deux questions : « Qu’aimeriez-vous qu’il se passe maintenant ? » et « Que pensez-vous qu’il va se passer ? »

Ces questionnaires capturent les attentes, les craintes et les espoirs. C’est important d’avoir tous ces éléments pour comprendre.

Émeric Lhuisset

Ces questionnaires capturent les attentes, les craintes et les espoirs. C’est important d’avoir tous ces éléments pour comprendre. J’ai ensuite imprimé l’ensemble, photographies et questionnaires, sur un livre en papier journal en référence aux médias. Ces portraits et questionnaires manuscrits sont des matériaux bruts, qu’on ne peut faire mentir. Tout est là, dans sa plus simple expression, c’est directement la parole des protagonistes, sans passer par un filtre médiatique. En fait, c’est un processus démocratique : le livre devient l’exposition, on peut facilement enlever la reliure et afficher les pages, l’exposer, le montrer au plus grand-nombre. C’est un outil pour déconstruire toute propagande.

Six mois après la révolution, je suis allé dans le Donbass, dans la région de Donetsk et j’ai collé les pages du livre dans les rues pendant la nuit. Le lendemain matin, je suis venu observer les réactions. Ça a créé de nombreux débats !

Vous reprenez ce principe pour la série présentée ici…

Émeric Lhuisset — Quand le conflit, qui remonte en 2014, s’est étendu, j’ai décidé de retourner là-bas et de retrouver mes ami(e)s. J’ai eu accès aux réseaux de résistance qu’ils ont mis en place. J’ai décidé de photographier cette série de résistant(e)s ukrainien(ne)s, de dos et de face, avec le même questionnaire, au tout début de la guerre, alors que Kyiv était assiégée par les chars russes.

On ne donnait pas cher de l’Ukraine en cet instant ! Mais personne ne pensait à la défaite. Je voulais mettre en avant cette résistance civile, sans laquelle le pays n’aurait pu aussi bien résister. Tout un peuple dans la lutte, c’est extrèmement difficile à soumettre !

Je ne voulais pas montrer des soldats. Mais des épiciers, des chauffeurs, des acteurs, des étudiants, des graphistes, des psychologues… Ces gens qui sont comme nous.

Émeric Lhuisset

Puis je ne voulais pas montrer des soldats. Mais des épiciers, des chauffeurs, des acteurs, des étudiants, des graphistes, des psychologues… Ces gens qui sont comme nous, qui ne sont pas des soldats et qui ont décidé de résister, à leur manière. Leur donner la parole, c’est aussi leur permettre de se réapproprier leur histoire. C’est important sachant que l’on est face à un peuple qui pendant très longtemps a été dépossédé de sa propre histoire. Alors qu’à Maïdan, je travaillais à la déconstruction d’un récit de propagande, cette fois, je travaille à la construction d’un récit historique.

Tout, dans votre travail, tourne donc autour de l’histoire…

Émeric Lhuisset — Ce qui m’intéresse, c’est l’histoire en construction. J’ai grandi en banlieue parisienne, dans une famille qui n’était pas dans la culture. Les premières œuvres que j’ai découvertes, c’est à l’école, dans les livres d’histoire avec la tapisserie de Bayeux, Guernica, de Pablo Picasso, des peintures d’Otto dix… bref, des œuvres liées à la guerre et à l’histoire en construction.

En lisant les livres scolaires d’histoire datant des années 1930 de ma grand-mère, chez qui j’allais pendant les vacances, je me suis aperçu que le récit historique, constitué d’une succession d’événements, et qu’on m’enseignait à l’école, n’était pas le même que celui que j’apprenais. J’ai réalisé que l’histoire, c’était une multitude de récits ! Ça m’a fasciné !

Ce qui m’intéresse, c’est l’histoire en construction.

Émeric Lhuisset

Ce que je fais aujourd’hui, c’est d’aller dans les lieux où l’histoire se fait, pour être témoin de cette histoire en construction et en ramener un témoignage. En tant que photographe, j’essaye de donner à voir, de poser une réflexion sur certains sujets, de participer à la construction d’un récit historique. C’est le récit qui m’intéresse ! Dans cent ans, que dira-t-on de notre époque ?

La mise en scène est également au cœur de votre pratique. N’y a-t-il pas une forme de manipulation ?

Émeric Lhuisset — Dans l’imaginaire collectif la mise en scène est un mensonge, une tromperie. Mais comme n’importe quel procédé, on peut en faire ce que l’on veut. On peut tout aussi bien faire mentir une image prise sur le vif, en fonction du texte accolé, du cadrage, etc. Les images utilisées dans les fake news sont la plupart du temps prises sur le vif, mais détournées. Une image sur le vif n’est pas plus menteuse ni honnête qu’une image mise en scène. L’aspect trompeur de la photographie a été pointé du doigt dès ses débuts. Le peintre Eugène Delacroix disait : « L’exactitude n’est pas la vérité. » C’est très juste ! En fin de compte, au cours du 20e siècle, on trouve énormément d’images devenues iconique alors que ce sont des mises en scène. Il y a tout un débat autour du soldat fauché d’une balle, immortalisé par Robert Capa ! Mais d’autres sont clairement des mises en scène, comme le drapeau soviétique sur le Reichstag, ou américain sur la colline à Iwo Jima.

Autant, c’est relativement « facile » de faire image dans des combats urbains ; l’urbanité marquée par la guerre, la destruction de l’architecture, etc. Il y a plein de murs pour se mettre à l’abri. En rase campagne, à l’inverse, les combattants sont camouflés, et il n’y a pas d’aspérité pour se cacher. Alors la tentation de la mise en scène est grande !

Mais pensons à la première Guerre mondiale, ou mieux encore à Mathew Brady, le photographe américain de la guerre de Sécession. Il allait sur le champ de bataille et recomposait des images en déplaçant les cadavres, les armes, etc. Ses photos sont-elles vraies ? Fausses ? C’est la question que je pose avec ma série Théâtre de guerre, lorsque je demande à des combattants de rejouer leur réalité en s’inspirant de peintures classiques.

En fin de compte je me considère plus comme artiste que comme reporter car ça m’offre une plus grande liberté et la seule chose qui m’importe c’est de faire des projets qui racontent quelque chose de pertinent.

Je me considère plus comme artiste que comme reporter car ça m’offre une plus grande liberté.

Émeric Lhuisset

Entre votre travail, en 2022, et les premières images de conflits, comment évolue la photographie de guerre ?

Émeric Lhuisset — Il y a, selon moi, deux tournants majeurs. Le premier, à l’articulation des dix-neuvième et vingtième siècles est l’apparition de la photogravure, c’est-à-dire la possibilité technique de publier des photos sur papier journal, donc de les diffuser massivement. Auparavant, on effectuait des gravures ou des estampes, souvent « d’après photographie » pour renforcer l’authenticité de la scène. Toujours à la fin du dix-neuvième siècle, apparaît la pellicule argentique qui supplante peu à peu les plaques de verres, réduisant drastiquement les temps de pause et la taille de l’appareil.

À la fin de la première Guerre mondiale, la majorité des visuels sont des photographies, et non plus des gravures. Avec l’arrivée de la pellicule, n’importe qui peut faire des images. Mais la figure du reporter de guerre n’existait pas encore. Les images des tranchées, dont beaucoup ont été publiées dans Le Miroir, proviennent en partie de concours dont les dotations équivalaient parfois à un mois de salaire de l’époque. On faisait appel aux amateurs, aux soldats. Il n’y avait pas encore de tabou du cadavre, qui apparaît dans les années 1990.

Il faut attendre Capa, qui est un personnage fictif, pour qu’apparaisse la figure du reporter. Capa, c’était d’abord l’association entre Gerda Taro, une photographe allemande, et Endre Ernő Friedmann, un photographe hongrois, qui pour mieux vendre leurs images ont créé cette figure d’un photographe dandy américain. C’est seulement après la mort prématuré de Gerda Taro, qu'Endre Ernő Friedmann devient Robert Capa.

Avec l’apparition massive des smartphones, les combattants font et diffusent directement les images sur les réseaux.

Émeric Lhuisset

L’autre révolution, c’est l’apparition du numérique. La première étape a lieu le 11 septembre 2001. Un événement majeur dont l’image échappe aux médias, pour la première fois. Beaucoup d’anonymes filment, photographient et diffusent directement. La deuxième étape, c’est les printemps arabes avec l’apparition massive des smartphones. Les combattants font et diffusent directement les images sur les réseaux.

La première image diffusée dans les médias de la capture de Khadafi, est faite par un reporter de l’AFP, c’est une photo de l’écran du téléphone portable d’un combattant. Cette image est extrêmement intéressante sur la place du reporter ! La guerre en Ukraine s’inscrit dans cette évolution et je pense qu’elle l’acte.

D’ailleurs, vous travaillez avec quel appareil ?

Émeric Lhuisset — J’ai fait toute ma dernière série au moyen format, un Contax avec un dos numérique. Les gens le surnomment la machine à laver parce que son ventilo fait un bruit pas possible. Ça les surprend, ils ne savent pas trop s’ils doivent rigoler, ou être impressionnés. En tout cas, ça crée un climat, ça suscite des discussions. C’est un très bon appareil, mais il est un peu poussif, un peu capricieux.

Quel effet d’être au Centre Pompidou ?

Émeric Lhuisset — Dans mon travail, l’important, c’est de laisser la parole aux protagonistes, de leur redonner une parole qu’on a abandonnée aux experts, aux journalistes, aux historiens, etc. Ce que je privilégie, c’est donc une approche post-documentaire, à mi-chemin entre le documentaire et l’art contemporain. Et le Centre Pompidou propose les deux ! Au cœur de la cité, il s’intéresse à la fois aux grands débats de société tout en défendant de nouvelles formes d’expression. ◼

À lire aussi

Dans l'agenda

Portrait du photographe Émeric Lhuisset