Frédérique Aït-Touati : « Où se trouve le vivant dans nos cartes classiques ? »

Historienne des sciences et de la littérature, Frédérique Aït-Touati est chercheuse au Centre national de recherche scientifique (Cnrs) et directrice du master d’expérimentation en arts politiques (Speap), programme liant, à Sciences Po, expérimentation artistique et sciences politiques. Complice de Bruno Latour dans une série d’aventures théâtrales (Moving Earth, conférence performative présentée au Centre Pompidou et au théâtre des Amandiers de Nanterre), elle a publié en 2019 Terra Forma - Manuel de cartographies potentielles en collaboration avec Alexandra Arènes et Axelle Grégoire (éditions B42).

Parce que ce livre propose une série de cartes qui viendront ponctuer, tout au long de l’année, les séances du cycle Planétarium proposé au Centre Pompidou : nous avons demandé à leur conceptrice de revenir sur sa trajectoire intellectuelle, depuis l’étude de la cosmologie au 17e siècle jusqu’à la tentative pour proposer, avec Terra Forma un manifeste pour la réinvention d’un imaginaire géographique, ajusté aux enjeux écologiques de notre temps.

Mathieu Potte-Bonneville – Vos premiers travaux étaient consacrés à la description du ciel à l’âge classique : dans Contes de la Lune – Essais sur la fiction et la science modernes (2011), vous montrez combien celle-ci diffèrait de notre propre vision du monde, et combien elle supposait déjà un certain usage de l’imaginaire, de la fiction et de l'art, qu’il nous faut aujourd'hui réinventer. Quelle analyse faites-vous de ce régime de savoir du 17e siècle ?

Frédérique Aït-Touati – Il y a plusieurs manières de relier le céleste, les instruments et la fiction. Au 17e siècle, c’est une liaison singulière de ces trois éléments qui s’opère en raison d’une impossibilité à démontrer avec les outils mathématiques la véracité du nouveau cosmos copernicien. J’ai étudié la période que l’on nomme parfois la « révolution copernicienne », et l’intuition d’un cosmos héliocentrique et non géocentrique précède de plus d’un siècle et demi la démonstration mathématique ou instrumentale de ce bouleversement cosmologique. Pendant ce laps de temps, la bataille fait rage entre les tenants des différents systèmes du monde. C’est dans ce contexte que j’ai étudié l’étonnante alliance qui s’opère entre littérature, philosophie et science – entre la fiction, l’hypothèse, et de nouveaux types d’instruments optiques, les télescopes et les microscopes notamment.

Selon les auteurs, la fiction intervient dans ce débat comme « excès ». C’est le cas chez Cyrano de Bergerac qui fait du débat cosmologique de son temps le point de départ de ses romans satiriques et politiques. Mais je me suis surtout intéressée à des textes scientifiques et astronomiques, dans lesquels la fiction est utilisée comme outil paradoxal d’une démonstration. Le grand astronome Kepler par exemple utilise une fiction de voyage lunaire pour « donner à voir » la surface lunaire comme une autre Terre, et détruire ainsi l’ancienne conception aristotélicienne d’une séparation entre le sublunaire et le supralunaire. C’est la puissance de la fiction qui m’a intéressée en somme, et la manière très précise dont elle a pu être utilisée, en association avec les instruments optiques, pour intervenir dans un débat sur la structure même du monde.

Ici la fiction prend le relais d’une visualisation ou d’une démonstration encore impossibles. En cela, elle a rejoint pendant quelques décennies l’histoire de l’hypothèse. En étudiant d’assez près le fonctionnement philosophique de la fiction chez Kepler, Huygens, Fontenelle, Godwin et d’autres savants du siècle, j’ai fini par comprendre que l’usage, en astronomie, de la fiction, s’apparente à une expérience de pensée. Tel est le régime de savoir, à la fois hypothétique et expérimental, qui se met en place à cette période, autour d’un objet bien particulier : le ciel.

Car le ciel pose un problème singulier de description : comment décrire l’inconnu, l’invisible, l’inexploré, ce nouvel espace soudain ouvert à la découverte ? Jusqu’alors, dans la cosmologie de Ptolémée ou d’Aristote, il n’était pas question de sortir du sublunaire : au-delà de la Lune, le supralunaire restait le domaine des sphères célestes, des calculs mathématiques et de la théologie. Ou des puissants : inaccessible, le ciel constituait ce parfait espace de projection dans lequel se miraient les papes, les rois et les seigneurs, comme dans le somptueux atlas céleste d’Andreas Cellarius.

C’est la puissance de la fiction qui m’a intéressée, et la manière très précise dont elle a pu être utilisée, en association avec les instruments optiques, pour intervenir dans un débat sur la structure même du monde.

Frédérique Aït-Touati

Or la disparition de la frontière entre le sublunaire et le supralunaire permet d’envisager un espace continu, parcourable, sur le modèle des voyages au Nouveau Monde. Ce nouveau cosmos à découvrir et à parcourir n’a pas de cartes : les anciennes représentations du monde ne correspondent plus à l’architecture planétaire et stellaire que l’on découvre. Elles ne permettent pas de rendre compte du passage à l’héliocentrisme, ce bouleversement du cosmos dans lequel la Terre n’est plus un point fixe et central mais un astre errant, comme d’autres, autour du Soleil. L’histoire de l’astronomie se focalise, au 17e siècle, autour de cet enjeu de représentation, et autour de la question de l’accessibilité de cet espace ; car cet espace entre la Terre et la Lune est souvent rapproché de l’espace maritime des grandes découvertes. Pour mener à bien cette exploration, il faut bien entendu de nouveaux véhicules et de nouveaux outils, mais les instruments optiques seuls ne permettent pas de décrire les lointains, de se faire géographe de Mars ou géographe de la Lune (même si Kepler rêve d’une « sélénographie » prochaine, et que le télescope permet de commencer à dresser de stupéfiantes cartes de la surface lunaire). Il faut associer aux instruments optiques comme le télescope d’autres ressources de description, pour figurer, dessiner le nouveau monde, comme on a décrit les côtes américaines. On va donc combiner des instruments optiques et des instruments cognitifs, qui relèvent de la fiction et de l’imagination : associer l’œil de chair et l’œil de l’esprit. C’est ce régime-là, très singulier, qui m’a intéressée, parce qu’il part d’un bouleversement et d’un effritement du cosmos ancien.

MPB – Si la description que vous proposez de ce moment éveille en nous un sentiment de familiarité, ce n’est pas celui qu’on attendait : les hommes du 17e siècle étaient déjà travaillés par l’inquiétude, ils voyaient s’effriter une représentation du monde et de notre place dans le monde, et étaient confrontés à la nécessité de réinventer des instruments de description. Qu’est-ce qui nous éloigne profondément de la vision de l’univers que les modernes pouvaient avoir ?

FAT – Le régime classique était fondé sur l’idée de la conquête ; conquête de l’espace terrestre bien sûr, mais aussi de l’espace cosmique. Le 17e siècle est l’époque où se met en place un trope que nous connaissons bien, et que nous datons à tort de Jules Verne ou du 20e siècle : celui de la conquête spatiale. Les philosophes et savants du siècle, de Descartes à Kepler et Huygens, utilisent le modèle et le régime narratif des grandes découvertes pour parler du ciel. Se met alors en place un rapport à l’espace qui commence à être profondément ébranlé aujourd’hui. Il faut creuser un peu ; de quel rapport à l’espace s’agit-il ? Si l’on veut être charitable, c’est un rapport à l’exploration et à la curiosité ; si l’on veut être un peu plus critique, on dira que c’est un rapport à la conquête et à la colonisation. Dès la disparition du cosmos ptoléméen et de ses sphères solides, dès l’ouverture de l’espace cosmique donc, cette idée est formulée sur le mode de la conquête militaire et coloniale : « Plus Ultra », toujours plus loin, telle est la devise que Bacon donne comme programme à la science moderne, en reprenant la devise de l’empereur conquérant Charles Quint. C’est comme une flèche qui va vers le nouveau monde, puis vers le ciel, et qui nous a profondément marqués. Cette fascination pour la lune, pour le voyage cosmique, pour l’exploration, nous a nourris et il ne faut pas le rejeter d’emblée. On doit d’abord commencer par l’accueillir et voir la façon dont elle nous a modelés. C’est toute l’histoire de la science-fiction (dont je me suis moi-même beaucoup nourrie…). Or ce rapport à l’espace, que j’ai longtemps étudié d’un point de vue historique, est en train d’être infléchi. C’est notre histoire collective, et c’est aussi, d’un point de vue personnel, la trajectoire de ma recherche : comment passe-t-on de cette flèche, de cette soif de partir (pensons à Bowie !) à un moment où la flèche s’incurve, retombe. Pourquoi, et que se passe-t-il quand on revient sur terre ?

MPB – Cette retombée, cette manière de recourber l’expérience de la Terre sur elle-même plutôt que de la projeter systématiquement sur des ailleurs géographiques ou cosmologiques, ce geste est celui qu’on trouve au seuil de votre ouvrage Terra Forma. D’emblée, vous y opérez une rupture saisissante : vous rompez avec l’idée qu’il faudrait voir la Terre depuis le ciel. C’est ce principe de la cartographie que vous écartez d’emblée en proposant de décrire l’expérience de l’espace où celui-ci ne serait pas vu depuis un surplomb imaginaire.

FAT – La Terre vue du ciel est l’un des motifs les plus fascinants qui soit. Il faut s’y attarder un instant avant d’expliquer pourquoi on a choisi de l’abandonner dans Terra Forma. On assimile souvent le motif de la Terre vue du ciel à la « bille bleue », cette photographie iconique de la NASA, prise par l’équipe d’Apollo 17 le 7 décembre 1972. En réalité, quand on produit cette photographie iconique, il y a des siècles de construction antérieure de cette image, des siècles d’accumulation et de superposition d’images mentales de la Terre vue de loin, globe terrestre en mouvement dans le cosmos. Les textes que j’ai étudiés sont justement parmi les premiers à développer le motif de la Terre vue du ciel, et ils le font grâce à la fiction du voyage lunaire. Le fameux « point de vue de Sirius » dont parlera Voltaire dans Micromégas, au 18e siècle, est d’abord un point de vue lunaire un siècle plus tôt : la fiction d’un regard distancié sur la Terre suite à un voyage dans la Lune. C’est Wilkins décrivant la Terre tournant « comme un globe », Cyrano racontant comment la Lune est une Terre, et la Terre une autre Lune, Kepler décrivant la mappemonde terrestre qui se déroule sous le regard de son héros voyageur lunaire au moment où celui-ci est projeté dans l’espace. Que ce motif soit construit au 17e siècle n’est pas un hasard : il coïncide avec l’invention moderne du global, comme image, et comme idéal cosmopolitique et économique.

Vous avez raison de parler de regard et d’instrumentation. En travaillant sur Terra Forma, nous nous sommes dit : si nous voulons sortir d’un imaginaire cartographique et géographique traditionnel, il faut s’équiper autrement. La référence aux 16e et 17e siècles était permanente pour moi : quels sont les télescopes, les micromètres, les sextants, les sphères armillaires et les outils d’arpentage de notre temps ? Qu’est-ce qui nous permet de sortir du rapport horizontal et cartésien à l’espace, marqué par la res extensa ? Comment échapper au point de vue de Sirius et à l’espace projectif de la cartographie classique ? L’une des possibilités était, en puisant notre inspiration dans l’histoire de l’optique (et en particulier chez le microscopiste Robert Hooke que j’ai longtemps étudié), de prendre des lentilles différentes : pour regarder autrement, il faudrait non pas proposer un autre principe projectif, mais d’autres optiques. C’est le point de départ des modèles de Terra Forma. Chacun de ces modèles modifie légèrement l’un des référentiels traditionnels de la cartographie.

En travaillant sur Terra Forma, nous nous sommes dit : si nous voulons sortir d’un imaginaire cartographique et géographique traditionnel, il faut s’équiper autrement. (...) Pour regarder autrement, il faut non pas proposer un autre principe projectif, mais d’autres optiques. C’est le point de départ des modèles de Terra Forma.

Frédérique Aït-Touati

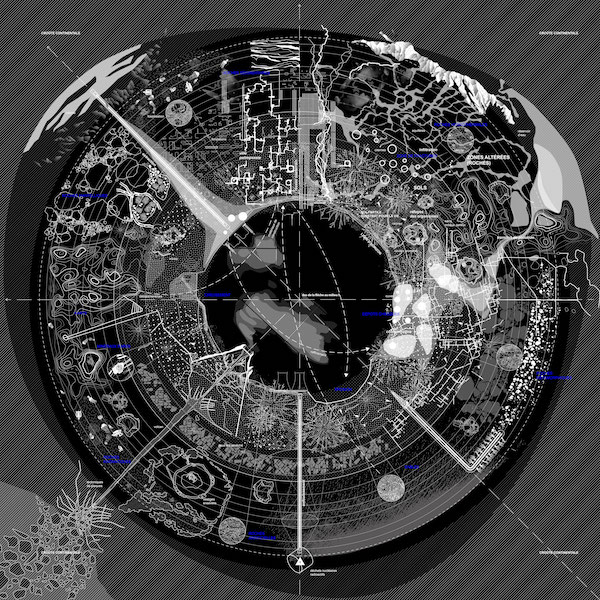

Le livre s’ouvre sur la question fondamentale de l’orientation, non plus conventionnellement vers le nord, mais vers le sol. Le premier modèle consiste donc à prendre le sol pour référentiel, afin de cartographier non pas seulement la surface, mais les profondeurs et l’atmosphère. Ce premier chapitre est fondamental pour nous car il préfigure toute une série de gestes de renversement pour voir autrement les choses. La carte Sol fonctionne comme un gant retourné : on a placé l’atmosphère au centre, la terre profonde sur le pourtour, et ce qui occupe la majeure partie de la carte est la fine couche de la croûte terrestre, qui s’étend comme une peau – ce que les scientifiques appellent la « zone critique », parce qu’elle est en danger alors que toute la vie y est concentrée. Par une sorte d’anamorphose, il s’agit de donner à voir ce que d’ordinaire on ne voit pas, en raison d’un problème d’échelle : la zone critique est infinitésimale par rapport au globe.

Or cette chose qu’on ne voit pas est le lieu où se concentrent la vie, ses ressources, mais aussi finalement le tout de notre expérience possible. Le modèle sol nous permet donc de visualiser les profondeurs, les différents organismes qui s’y trouvent, mais aussi les objets qui y sont enfouis et qui sont pour la majorité fabriqués par l’homme (ses déchets, ses morts, les choses que l’on tente d’oublier, les réseaux qui font fonctionner les villes, etc.). Les modèles suivants : points de vie, paysages vivants, frontières et espace-temps, explorent la manière dont les vivants tracent leurs territoires, laissent des empreintes à leur surface, cohabitent, développent des frontières épaisses, c’est-à-dire des milieux, ou ajustent leurs rythmes de vie.

Le cartographe doit désormais s'interroger sur la façon dont ces entités sont en mouvement et quelles formes du territoire elles engendrent : c’est l’enjeu du passage du point de vue au point de vie.

Frédérique Aït-Touati

MPB – Arrêtons-nous un instant sur le passage du point de vue au point de vie. Que recouvre-t-il ?

FAT – Notre réflexion sur le point de vue nous a conduit à réinterroger les modes de notations. Comment dessiner l'invisible, qu'il s'agisse du temps, du mouvement, des échelles différentes ? Notre pratique de la cartographie s’intéresse en fait à la redéfinition de la légende. Il s'agit de tenter une refonte des paramètres pour représenter les qualités de ces puissances d’agir. Elles ne peuvent plus être seulement réduites à des surfaces. Le cartographe doit désormais s'interroger sur la façon dont ces entités sont en mouvement et quelles formes du territoire elles engendrent : c’est l’enjeu du passage du point de vue au point de vie. Le point de vue, comme on sait, c’est le regard distancié, celui qui embrasse un paysage, qui permet la construction perspectiviste d’une image de la réalité. L’idée de point de vie, qui est un terme que nous avons emprunté à Emanuele Coccia, consistait à partir du vivant et à considérer que chaque vivant intègre à sa façon le monde : c’est une seconde inversion. Les discussions avec Emanuele Coccia et la lecture de son livre La Vie des plantes nous ont apporté l’idée cruciale du vivant créateur d’espace et du paysage comme corps extra-anatomique. Le corps et le territoire ainsi mêlés se retrouvent dans la carte « Paysage vivant ». Nous avons filé la métaphore dans ce chapitre et fait coïncider la croûte terrestre et notre peau comme deux surfaces subissant les mêmes types de transformation face au changement climatique.

L’idée était donc de procéder par glissements et transformations du regard, des conventions graphiques, des principes de notation, des techniques de dessin : là il faut que j’insiste sur le fait que ce sont Axelle Grégoire et Alexandra Arènes qui, en tordant leurs outils d’architectes, ont produit ces images. Si celles-ci m’ont immédiatement fascinée, c’est aussi parce qu’elles me faisaient penser à celles du 16e siècle. C’est là qu’il y a une drôle de bascule ; à l’origine de Terra Forma, Axelle et Alexandra voulaient dessiner des planètes, des fictions d’architectes à partir des terrains qu’elles avaient étudiés, et moi qui venais justement de l’histoire de l’astronomie, je leur ai dit : « on ne veut pas d’autres planètes, on ne veut pas de SF à l’ancienne ; on veut revenir sur terre ». Il ne s’agissait alors plus d’inventer des mondes pour tester de nouveaux outils mais de démonter, recombiner, recomposer ceux que nous avions pour explorer notre environnement immédiat, les sites en ruine sur lesquels Alexandra et Axelle avaient travaillé.

Il ne s’agissait alors plus d’inventer des mondes pour tester de nouveaux outils mais de démonter, recombiner, recomposer ceux que nous avions pour explorer notre environnement immédiat.

Frédérique Aït-Touati

Ce que nous avons conservé de ce passage par la SF, c’est la notion de « potentiel » : la liberté d’anticiper, de tester des scenarii. On a tenté un passage de la fiction spéculative à la visualisation spéculative. Dans la succession des images du livre, on voit bien qu’on est allé puiser dans l’imaginaire cosmique. Nous avons tenté de conserver cette puissance de fantasmagorie et de fiction, cette excitation de la découverte, et de les réinjecter dans la découverte d’une nouvelle Terre, la nôtre. Cela relève presque de la capture d’affects. C’est une contre-conquête spatiale. Et finalement, plus que la science-fiction, ce qui nous a rassemblé toutes les trois, c’est d’abord la capacité des cartes à déployer des mondes mais c’est surtout la volonté d’ouvrir des voies de réflexion qui soient autre chose que celles des récits d’effondrement ou des dystopies.

MPB – Vous évoquiez la torsion des outils de l’architecture, et il est vrai que nous sommes dépendants d’une instrumentation pour nous représenter le monde ; on aimerait en savoir plus sur la façon de détourner, de « hacker » les instruments dont vous disposiez. D’autre part, on pourrait se dire qu’il y a toujours eu concurrence entre les divers systèmes de projection du globe sur la surface plane du planisphère (entre la projection Mercator, la projection Pee-ters…). En quoi votre manière de faire varier les optiques est-elle nouvelle ?

FAT – Peut-être que l’une des différences essentielles entre notre projet et d’autres propositions cartographiques antérieures, c’est que l’on n’essaie pas du tout de remplacer un type de coordonnées par un autre. Nous n’avons à aucun moment l’ambition d’imposer une nouvelle manière de faire des cartes. Au contraire, l’enjeu est plutôt de les démultiplier, de les déployer, d’équiper le lecteur et de l’inviter à faire ses propres cartes à partir de ses propres questions, en mettant à mal l’idée même qu’il y aurait une bonne référence, une bonne manière de faire une carte. Certes, il y a dans l’histoire beaucoup de modes de représentation et de projection ; mais il faut bien avouer que l’un d’entre eux a pris le dessus, au point parfois de confondre la carte et le territoire ; on oublie combien nos représentations cartographiques ou cosmographiques ne sont qu’une convention, un choix qui implique des options précises, excluant énormément d’entités.

Nous n’avons à aucun moment l’ambition d’imposer une nouvelle manière de faire des cartes. Au contraire, l’enjeu est plutôt de les démultiplier, de les déployer, d’équiper le lecteur et de l’inviter à faire ses propres cartes à partir de ses propres questions, en mettant à mal l’idée même qu’il y aurait une bonne manière de faire une carte.

Frédérique Aït-Touati

L’un des points de départ de Terra Forma était la question : où se trouve le vivant dans nos cartes classiques ? Où sont les entités dont nous parlons tous les jours, politiquement, dans nos réflexions sur l’écologie ? Comment leur faire une place ? En interrogeant les paramètres qui structurent la carte, ou en hackant, comme vous dites, les outils classiques de la cartographie et de l’architecture. On a commencé par enlever le fond de cartes. Les éléments topographiques n’existent plus. Se pose alors une question : Qu’est-ce qui va construire les repères ? Ce fond de carte laissé libre cristallise la relation du vivant et du territoire. Le corps en mouvement des « animés », comme les a nommés Alexandra, devient le moteur de la carte. En enlevant le fond de plan, on obtient un espace liquide. Cela entraîne d’autres circulations, de nouveaux espaces de rencontres. La carte devient l’expression de la multiplication des interactions qui l’habitent. On assume sa portée politique, en invitant à réfléchir aux liens entre les points de vie qui y cohabitent. Cette carte peut aider à faire un diagnostic en intégrant les données d’un territoire mais elle peut aussi permettre la négociation en interrogeant la communauté qu’elle rassemble. Cet outil nous a beaucoup servi lors d’ateliers au cours desquels nous avons travaillé avec différents publics sur cette idée de territoire partagé.

En enlevant le fond de cartes, les éléments topographiques n’existent plus. La carte devient l’expression de la multiplication des interactions qui l’habitent. On assume sa portée politique, en invitant à réfléchir aux liens entre les points de vie qui y cohabitent.

Frédérique Aït-Touati

Outre la disparition du fond de carte, on a joué avec la multiplication des points de vue, l’articulation entre les différents systèmes de représentation que sont la coupe, le plan, l’axonométrie, la simplification du code couleur jusqu'au monochrome. On a souhaité mettre l’accent sur l’expérience cartographique plutôt que sur le résultat en s’intéressant prioritairement au lien entre récit et écriture cartographique. Par l’imagination et par le collectif, il s’agit de penser de nouvelles formes pour « habiter le monde ». Cette nouvelle esthétique a donc une visée à la fois cognitive et politique. Elle s’inscrit ce faisant dans l’histoire longue des représentations de la Terre : en interrogeant les conventions cartographiques, en proposant de les remettre en jeu, d’en inventer collectivement de nouvelles, il s’agit de s’affranchir de leur pouvoir normatif et de redéployer les manières d’habiter, d’envisager les ressources, de se représenter nos territoires de vie. Cette « géoesthétique » naît de la nécessité de produire des artefacts pour comprendre la réalité, ce qui nous entoure et ce que nous en faisons. Comme dans un laboratoire, diraient les STS (Science and Technology Studies, dont nous héritons par l’intermédiaire de Bruno Latour), le réel se construit avec des artifices, à travers des expérimentations.

En interrogeant les conventions cartographiques, en proposant de les remettre en jeu, d’en inventer collectivement de nouvelles, il s’agit de s’affranchir de leur pouvoir normatif et de redéployer les manières d’habiter, d’envisager les ressources, de se représenter nos territoires de vie.

Frédérique Aït-Touati

MPB – Et pourtant, au cœur de votre démarche la carte demeure un instrument, un mode d’expression ou d’investigation privilégié, là même où les cartes que vous proposez produisent tout de même une forme d’égarement : on commence par s’y perdre… Quelles vertus spécifiques la cartographie conserve-t-elle, selon vous ?

FAT – C’est vrai qu’il y a un jeu avec l’idée que la carte est là pour nous aider à nous repérer… nous on commence par plonger le lecteur dans un dessin qu’il ne reconnaît pas. Ce n’est pas voulu a priori, c’est le résultat de la transformation des conventions cartographiques. Mais l’effet de désorientation produit par ces cartes dit quelque chose de notre désorientation collective. C’est le trouble que produit tout changement de perspective. Bien entendu, on ne prétend pas produire des cartes qui permettent de se repérer dans l’espace topographique ; ce sont plutôt des cartes prospectives qui invitent à se repérer parmi les vivants, dans la zone critique, dans des espaces-temps, par rapport au temps long des territoires en ruine, etc.

L’effet de désorientation produit par ces cartes dit quelque chose de notre désorientation collective. C’est le trouble que produit tout changement de perspective.

Frédérique Aït-Touati

L’autre question que vous posez est celle de la validité même de la forme cartographique. Nous nous sommes beaucoup posé la question… on s’est demandé s’il ne faudrait pas plutôt travailler sur des sites, des artefacts en 3D, des modélisations, des cartes animées, des sculptures… mais le goût pour l’atlas, la carte en 2D, l’encre et le papier ont fini par l’emporter. Nous voulions accompagner l’effort mené par beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets, sur le bouleversement profond du rapport à l’espace et aux vivants, l’accompagner avec ces outils-là. Au-delà du paradoxe, nous avions le sentiment qu’il y a encore beaucoup à faire avec les cartes, avec les différentes façons dont les architectes représentent les choses et les êtres.

Par exemple, notre troisième carte (Paysages vivants) reprend le principe des portulans, ces cartes de navigation très importantes jusqu’à la Renaissance. Lorsque j’ai parlé des portulans à Axelle et Alexandra, celles-ci sont revenues deux semaines plus tard en disant : « voilà, nous avons fait un portulan pour aujourd’hui, pour le grand Paris ». À l’origine, un portulan est une carte qui définit surtout les côtes et permet, grâce à un système de notation des vents et des courants, aux navires de se repérer dans la mer. Nous sommes parties du constat que l’espace est de plus en plus fluide, liquide, mouvant, fait d’associations plus ou moins sympathiques et antipathiques (pensez aux virus et aux humains), en tout cas l’espace n’est absolument pas cette chose stable, neutre, fixe et tranquille que nous croyions avoir maîtrisée ; donc l’idée est de suivre ce qu’on a appelé les « terrains de vie » des différents êtres : des architectes, puisque Axelle et Alexandra fréquentent beaucoup d’architectes, mais aussi des micro-organismes, des chats… puis on tente de trouver des lieux d’intersection, des signatures géométriques propres à chaque vivant. C’est une question qu’on peut poser à chacun : à quoi ressemble votre terrain de vie ? Ressemble-t-il plutôt au terrain de vie d’une chouette, d’un lapin ? Nous a amusé le fait qu’en mettant sur une même carte des échelles très différentes, on voit apparaître des liens entre des êtres, des façons de se déplacer et des rapports à l’espace, avec le projet de faire une typologie jamais exhaustive des différents mouvements, des différentes manières de se relier au terrestre.

Terra Forma invite le lecteur à tenter de se réancrer par le dessin sur le sol, sur la Terre, à “atterrir” sur et dans cette fameuse zone critique où se concentre le vivant et ses ressources.

Frédérique Aït-Touati

Terra Forma invite le lecteur à tenter de se réancrer par le dessin sur le sol, sur la Terre, à « atterrir » sur et dans cette fameuse zone critique où se concentrent le vivant et ses ressources. L’enjeu du recours à la cartographie était pour nous de comprendre la superposition des humains et des non-humains, d’appréhender le continuum du corps à l’espace et d’y observer quels liens se tissent entre les êtres. On fait le territoire par le parcours. On ouvre un espace. La carte peut faire récit et le corps compose la carte, c’est une chorégraphie. On s’est d’ailleurs inspirées de partitions contemporaines et de notations de danse pour trouver un système de notation du mouvement dans le temps. La carte s’interprète comme une partition pour un musicien ou un danseur. On danse le monde avec une carte. On dessine comme on arpenterait. ◼

Planétarium, cartographies contemporaines

Urgence climatique, nouveaux équilibres internationaux, hausse des migrations, transition numérique : les quatre transformations majeures qui caractérisent notre temps ont en commun de bouleverser l’espace dans lequel se déploient l’action et la vie humaines. Dans un monde où l’ensemble des repères dont nous disposions se trouve ébranlé, l’art et la pensée contemporaine peuvent-ils aider à s’orienter ? Afin de contribuer à dresser une autre image du monde, le cycle Planétarium propose d’articuler deux séries d’enquêtes : d’une part un panorama des instruments, tant techniques (de la cartographie à la géolocalisation) que conceptuels (que deviennent le couple local-global ? Qu’appelle-t-on encore une frontière ?). D’autre part, un inventaire des attachements, ces inscriptions géographiques dont dépend concrètement l’exercice de la pensée et de la création.

Pour chaque séance, Planétarium convie ses invités du monde des sciences, des sciences humaines et de l’art, à prendre appui sur un lieu (autrement dit, à introduire systématiquement leur propos par la désignation et la description d’un espace réel ou fictionnel où leur paraissent se concentrer certains enjeux de notre temps), complétant ainsi de séance en séance une cartographie fragmentaire des sites successivement explorés. Accompagnés en direct par le dessinateur Éric Valette, qui esquisse l’atlas de ces lieux de pensée. Le cycle se déploie non seulement au travers d’une série de sessions au Cinéma 1 du Centre Pompidou, mais aussi au travers de contributions publiées chaque mois dans le quotidien d’idées AOC.media.

Un cycle de rencontres proposé par le Centre Pompidou et la fondation Mao Jihong

À lire aussi

Dans l'agenda

Carte « Paysages vivants » (détail)

Extraite de : Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes, Axelle Grégoire, Terra Forma : Manuel de cartographies potentielles, éditions B42, 2019

Illustration © Stéphane Trapier