« Idoles », un regard moderne

La ligne est pure, simple ; le marbre, d'une blancheur éclatante. Sur la joue gauche, un éclat. Datée du 3e millénaire avant notre ère, la « tête de Kéros » fait partie des chefs-d'œuvre de l'art des Cyclades. Cette « idole », de la variété de Spédos, a rejoint la collection du musée du Louvre en 1873, après sa découverte sur l'îlot qui lui a donné son nom. Exceptionnellement prêtée par le département des antiquités grecques du Louvre, la voici présentée aux côtés de sculptures emblématiques de la collection du Musée — un partenariat inédit entre le Louvre et le Centre Pompidou, souhaité par les présidences des deux institutions, Laurence des Cars et Laurent Le Bon.

En 2021, déjà, au musée Fenaille de Rodez, une exposition d'ampleur s'attachait à révéler l’influence féconde des idoles cycladiques et anatoliennes sur la production artistique des années 1900-1950. Au Centre Pompidou, l'accrochage au niveau 5* donne à voir une quinzaine de statuettes antiques mises en regard d'œuvres signées Jean Arp, Constantin Brancusi, Brassaï, Alberto Giacometti ou Henri Gaudier-Brzeska — un fascinant dialogue entre art antique et art moderne, qui raconte les permanences souterraines d’un classicisme de formes sur près de cinq millénaires. Rencontre avec le trio de commissaires Ariane Coulondre (conservatrice en chef, service des collections modernes, Musée national d'art moderne), Ludovic Laugier (conservateur responsable de la sculpture grecque, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre) et Vincent Blanchard (conservateur responsable de la collection anatolienne, département des antiquités orientales, musée du Louvre).

Avant d’être « redécouvertes » par les artistes de la modernité comme Brassaï, Brancusi ou Arp, les statuettes antiques n’étaient pas tellement considérées d’un point de vue esthétique…

Ludovic Laugier — Quand on regarde les catalogues du Louvre de la fin du 19e siècle, les chefs-d’œuvre de nos collections y sont décrits de manière très dépréciative. La tête de Kéros est ainsi décrite comme une « œuvre sommaire, brutale ». Dans le catalogue du British Museum, on parle même de little monsters, de « petits monstres » ! À l’époque, cet art des idoles cycladiques était soit mal compris, soit entièrement déprécié dans un département grec où ce que l’on aimait, c’était la Diane de Versailles, qui était le pendant putatif de l’Apollon du Belvédère…

Ariane Coulondre — Au tournant du 20e siècle, le regard change. Les artistes commencent à s’intéresser aux arts extra-européens et aux œuvres archaïques pour nourrir leurs recherches. Pendant longtemps, cette tendance, qualifiée de primitivisme, a été étudiée exclusivement par le prisme de la relation de l’art moderne avec les arts de l’Afrique, de l’Océanie ou de l’Amérique. C’était oublier que ce que les artistes ont vu à Paris dans les musées au début du 20e siècle, ce sont des œuvres antiques préclassiques, qui vont durablement les fasciner.

Ludovic Laugier — Le primitivisme opère en effet un rôle de bascule. Les artistes regardent alors non seulement l’art africain, mais aussi ce qui est dénigré dans les grands musées — comme le Louvre. Et il y a un avant et un après Picasso, Brancusi, Brassaï.

Il y a un anachronisme à les appeler « idoles »…

Ludovic Laugier — On a d’abord pensé qu’elles étaient des objets de vénération. Beaucoup de ces œuvres ont été découvertes sans fouille documentée, on cherchait alors « le bel objet » — il manquait le contexte anthropologique, sociologique. Dans les années 1970, on s’est rendu compte qu’il ne s’agissait pas d’idoles à proprement parler, mais d’œuvres déposées dans des fosses rituelles ou dans des maisons, sous le seuil ou près du foyer. Ces sculptures avaient certainement plusieurs rôles, celui de protection, notamment. Mais cela nous échappe largement, car ce sont des périodes pré-historiques, donc qui précèdent le témoignage textuel. On suppose qu’elles étaient tenues lors de cérémonies, car elles sont sculptées sur la pointe de pieds, elles ne tiennent pas debout. Elles étaient donc portées, présentées et cassées rituellement — c’est une hypothèse qui a largement cours. La tête de Kéros n’est qu’un fragment d’une statue, peut-être brisée rituellement, qui devait être assez grande, environ 1,50 mètre d’après les jeux de proportions entre tête et corps que nous connaissons bien grâce à des exemplaires complets. Par ailleurs, à l’origine ces statuettes étaient peintes, avec des yeux ronds, des lignes sur le front, des pointillés ou des lignes parallèles sur les joues, que l’on interprète soit comme des tatouages soit comme des scarifications rituelles. Certaines têtes, comme celles conservées aux musées de Copenhague ou au Getty de Los Angeles ont gardé leur polychromie. À l’époque moderne, on ne se pose pas la question de leur fonction. Ce que voient les artistes du 20e siècle, c’est la « belle forme », pure et simple. Quand Brancusi voit une tête autonome, l’archéologue voit ce qui manque.

Ce que voient les artistes du 20e siècle, c’est la « belle forme », pure et simple. Quand Brancusi voit une tête autonome, l’archéologue voit ce qui manque.

Ludovic Laugier

Justement, quel regard portent les modernes sur ces œuvres antiques ?

Ariane Coulondre —De nombreux artistes du début du 20e siècle, passés pour la plupart par des formations classiques, ont alors une volonté de se détacher des canons académiques. L’époque est à l’industrialisation, l’urbanisation, l’aviation et le cinéma se développent, la société va de plus en plus vite. Paradoxalement, pour inventer un nouveau langage, pleinement moderne, ils se tournent vers des époques anciennes et y trouvent des formes universelles, qui parlent de l’humanité dans ce qu'elle a de plus essentielle. Il y a une forme de quête des origines — à la fois celle de l’humanité, et celles de l’art. Bref, ce moment où l’art est né. Entre les sculptures modernes de Jean Arp ou Brassaï et les idoles cycladiques ou anatoliennes, le contexte est tout à fait différent, mais les ressemblances sont frappantes ! D’abord, il y a la taille directe. Depuis des siècles, la tradition est fondée sur le modelage de la terre ; ici, ces œuvres antiques sont taillées dans le matériau brut, ce qui leur confère une vraie beauté.

Une vitrine présente des sculptures de Brassaï en regard d’idoles anatoliennes assez mystérieuses…

Vincent Blanchard — Ces œuvres datent pour la plupart du 3e millénaire avant notre ère. Elles évoquent, par un schématisme extrême, les formes féminines. On remarque leur cou allongé, on distingue une ligne d’épaule, le bas du corps de forme discoïdale, les yeux sont parfois notés. Sur certaines, on distingue un triangle pubien. L’idole dite « de type Troie », ici présentée, possède une arcade sourcilière stylisée et des yeux dessinés ; c’est une représentation synthétique d’une figure humaine, vraisemblablement une sorte d’esprit qui protégeait le foyer. Les premières interprétations, erronées, l'assimilaient à une représentation de la déesse Athéna, à cause de son allure de chouette. Mais cette idole est bien antérieure à la présence grecque. Les premiers archéologues à avoir fouillé le sol anatolien avaient en tête des références grecques — le meilleur exemple étant Heinrich Schliemann. Quand Schliemann fouille le site de Troie, dans les années 1870, il va interpréter tout ce qu'il va mettre au jour au prisme du texte d'Homère.

Pour inventer un nouveau langage, pleinement moderne, ils se tournent vers des époques anciennes et y trouvent des formes universelles, qui parlent de l’humanité dans ce qu'elle a de plus essentielle.

Ariane Coulondre

Ariane Coulondre — Nous les avons justement présentées côte à côte pour troubler le regard du visiteur, dans une sorte de raccourci temporel entre le 3e millénaire avant notre ère et le 20e siècle. Pour Brassaï, les « femmes-violons » de Perse et d’Anatolie sont une influence revendiquée. Grand ami de Picasso, il connaît bien les collections du Louvre. Ces sculptures, données par la veuve de l’artiste avec l’ensemble du fonds photographique, sont très peu connues. Brassaï, c’est notamment le photographe des graffiti. Ici, ces galets et pierres sculptés rejoignent son goût pour la « trouvaille ». Dans ces pierres, l’artiste va s’amuser à retrouver des formes féminines ou d’animaux. La femme y est réduite à des signes, poitrine pubis, hanches… Il pose un regard très masculin, centré sur le désir pour le corps féminin, le désir de le toucher. Il disait d’ailleurs que ses œuvres étaient faites pour être caressées.

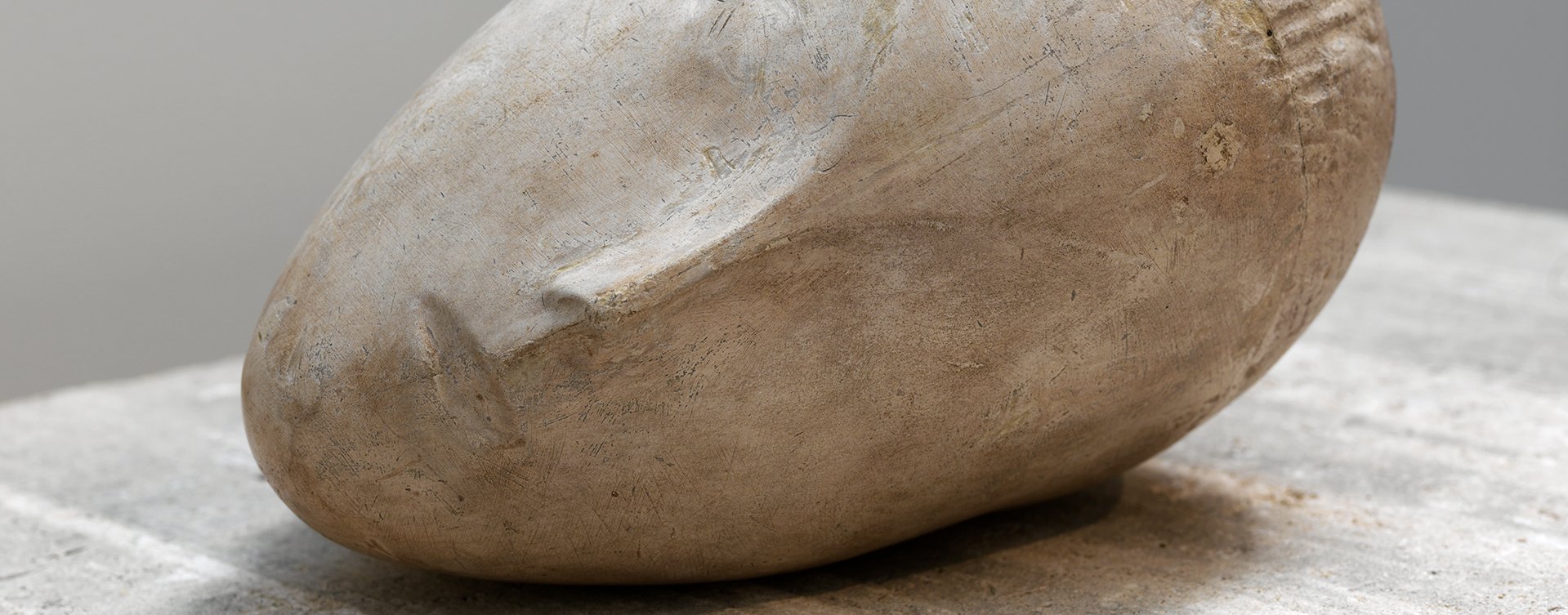

La Muse endormie de Brancusi est quant à elle présentée à côté d’une petite tête cycladique allongée à l’horizontal — ce qui tranche avec les conventions muséales habituelles, expliquez-nous…

Ariane Coulondre — Habituellement, les sculptures cycladiques sont posées sur des socles, à la verticale. En la présentant ainsi, la parenté est d’autant plus frappante avec l’œuvre de Brancusi. Si la tête antique était jadis complétée par un corps, chez Brancusi il n’en est rien. Il y a chez lui l’idée du fragment, qui lui vient directement de Rodin, le maître du genre. Brancusi, passé par l’atelier du maître à Meudon a pu y voir sa collection de sculptures antiques (il a été son assistant en 1907, ndlr), et notamment un petit fragment de statuette cycladique. La Muse endormie, c’est une sorte de sublimation, l’image de l’inspiration, du sommeil, le moment où l’esprit se sépare du corps ; pour Brancusi, il y a cette idée de la force du spirituel. Avec cette tête couchée, il évoque la puissance de l’esprit, séparé des contingences du monde matériel. Ce qui est très beau, c’est qu’en séparant la tête du corps, il la métamorphose en œuf — l’image de la naissance, et de toutes les possibilités d’un monde qui va éclore.

Ce qui nous touche, ce n’est pas le nom de l’artiste, dont on ignore tout, ce n’est pas sa signature, c’est la beauté formelle de la sculpture. Cette aura de mystère autour du créateur va passionner les artistes modernes.

Ariane Coulondre

Vincent Blanchard — Comme chez Brancusi, il y a dans le cas des idoles cycladiques et anatoliennes un rapport à l’au-delà, à une notion d’idéal… Mais malheureusement, cela nous échappe.

Ces idoles ne sont pas les œuvres d’artistes à proprement parler, et pourtant elles posent la question du statut de l’œuvre d’art…

Ariane Coulondre — Ce qui nous touche, ce n’est pas le nom de l’artiste, dont on ignore tout, ce n’est pas sa signature, c’est la beauté formelle de la sculpture. Cette aura de mystère autour du créateur va passionner les artistes modernes. Pour un sculpteur comme Brancusi, qui cherche à faire disparaître la trace de la main et toute forme de subjectivité dans ses propres œuvres, c’est un sujet de fascination.

Ludovic Laugier — En faisant venir ces idoles anatoliennes ou cycladiques ici, on paie un juste tribut à la modernité, qui a fait sortir ces œuvres de l’exil esthétique dans lequel elles se trouvaient. La boucle est bouclée. ◼

* au niveau 5, salle 5

À lire aussi

Constantin Brancusi, La Muse endormie, [1910]

Plâtre patiné, gomme laqué, 18 x 27,5 x 20,5 cm

© Succession Brancusi (Adagp)

© Centre Pompidou, Mnam/Rmn-Gp

![Constantin Brancusi, La Muse endormie [1910]](/_elastic_filemount/media/picture/d7/a7/d7a7797c748ca0a07fc5fd22b7017c4a/thumb_large.jpg)

![Jean Arp (Hans Arp, dit), Idole [1950]](/_elastic_filemount/media/picture/5a/08/5a087a5a4071566916b089d496419902/thumb_large.jpg)