Le fabuleux destin de Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce

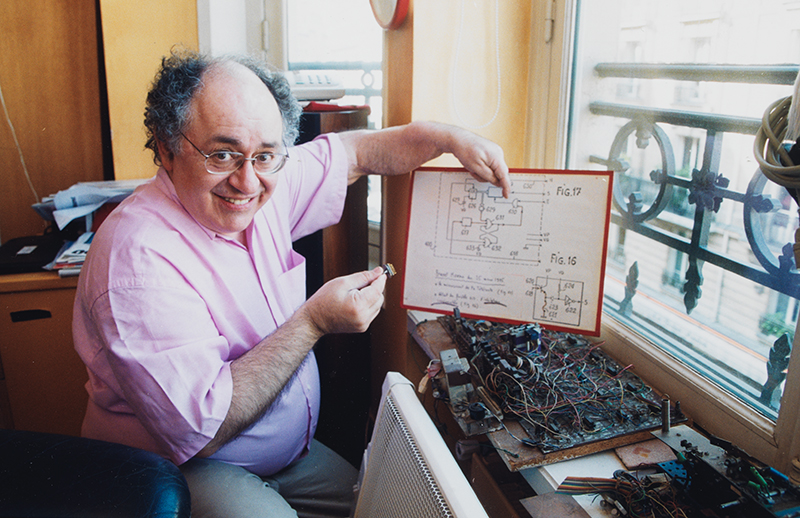

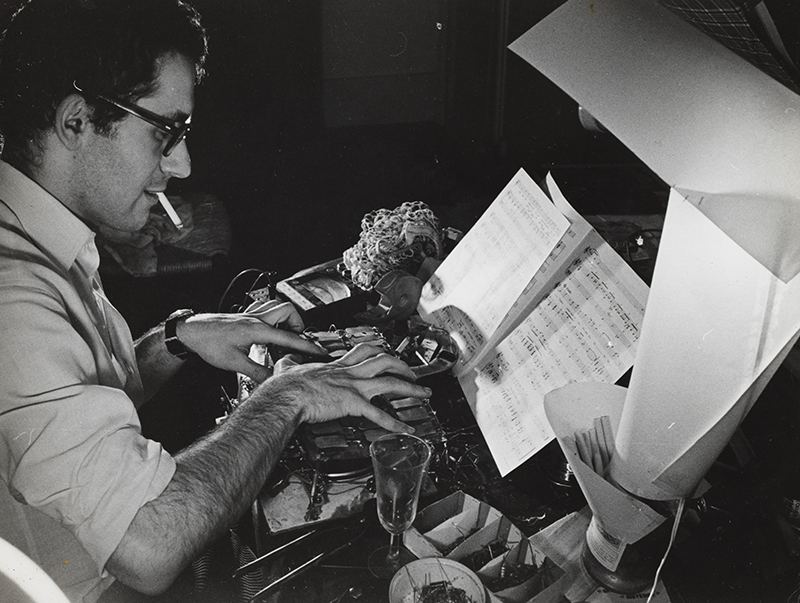

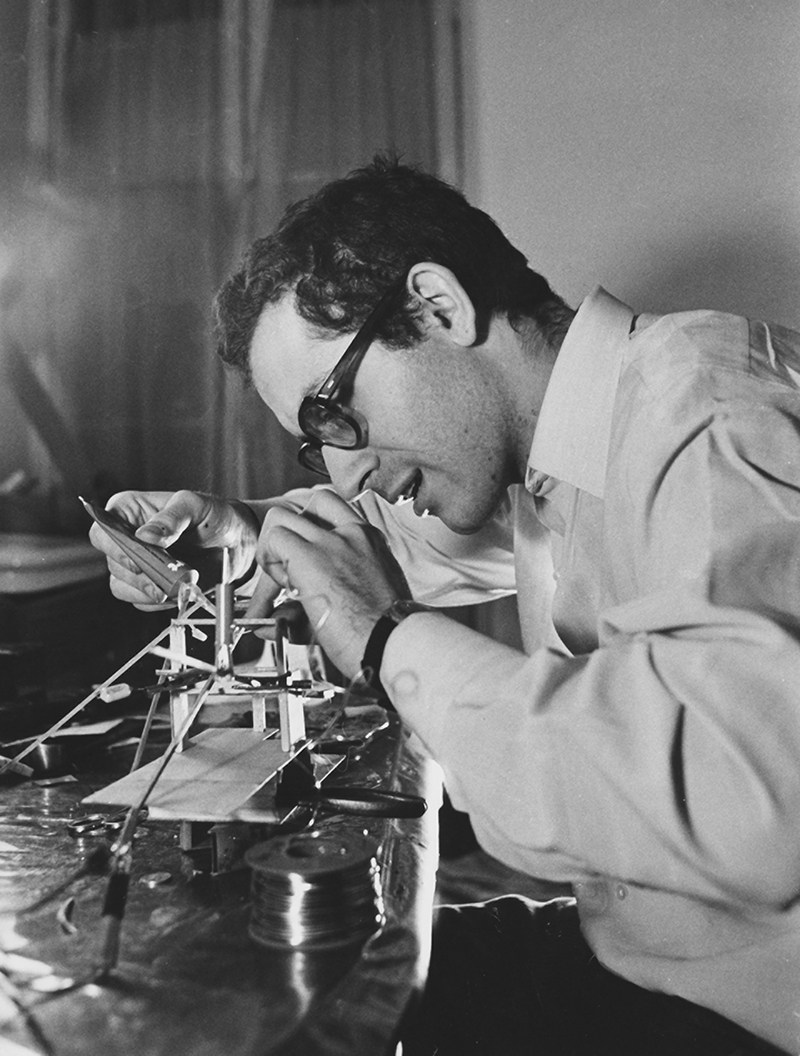

Un jeune homme passablement hirsute accueille une caméra dans sa minuscule chambre de bonne encombrée. Grosses lunettes, col débraillé, clope au bec, il raconte avec une nonchalance très calculée sa vie de coursier pour le magazine L'Express. Et présente quelques-unes de ses inventions aussi bizarres qu’inutiles à base de condensateurs et d’électro-aimants : « une machine qui sert à faire sauter des allumettes en l’air, un petit oiseau mécanique, une machine pour tirer à pile ou face… », détaille-t-il l’air goguenard. Tiré de l'émission de l'ORTF « Forum Jeunesse », ce petit film réalisé notamment par l’acteur et humoriste Jean Yanne date de 1968. C’est la toute première apparition télévisuelle de Roland Moreno. Il a 23 ans. Il ne le sait pas encore, mais moins de dix ans plus tard, en 1974, il aura inventé un système carrément révolutionnaire : la carte à microcircuit, la fameuse « carte à puce ».

Entre poésie et technologie

Moins connu que Steve Jobs (le fondateur d'Apple) ou Xavier Niel (celui de Free), Roland Moreno a pourtant l’étoffe – et la personnalité, d’un grand manitou de la tech. Et son héritage est immense. Outre la carte à puce, dont les applications vont de la carte bancaire à la carte téléphonique en passant par la carte Vitale, Moreno est aussi en partie à l’origine de la technologie sans contact NFC avec « Calypso », qui fait fonctionner les pass Navigo du métro parisien (ou ceux du Vélib). Si le brevet de la carte à puce est déposé en mars 1974, il faudra attendre presque une décennie avant que la géniale invention de Moreno n’atterrisse dans les poches de tous les Français. À sa mort en 2012, le nombre de cartes à puces en circulation était estimé à 6 milliards. Aujourd’hui encore, il est une figure respectée. Et Xavier Niel le dit tout net : « J’ai réussi ma vie grâce à Roland Moreno. »

Moins connu que Steve Jobs (le fondateur d'Apple) ou Xavier Niel (celui de Free), Roland Moreno a pourtant l’étoffe – et la personnalité, d’un grand manitou de la tech.

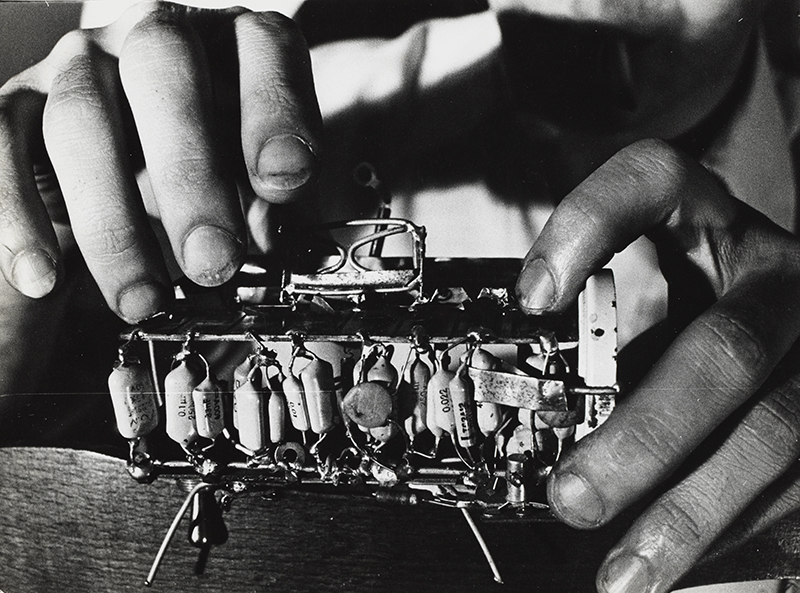

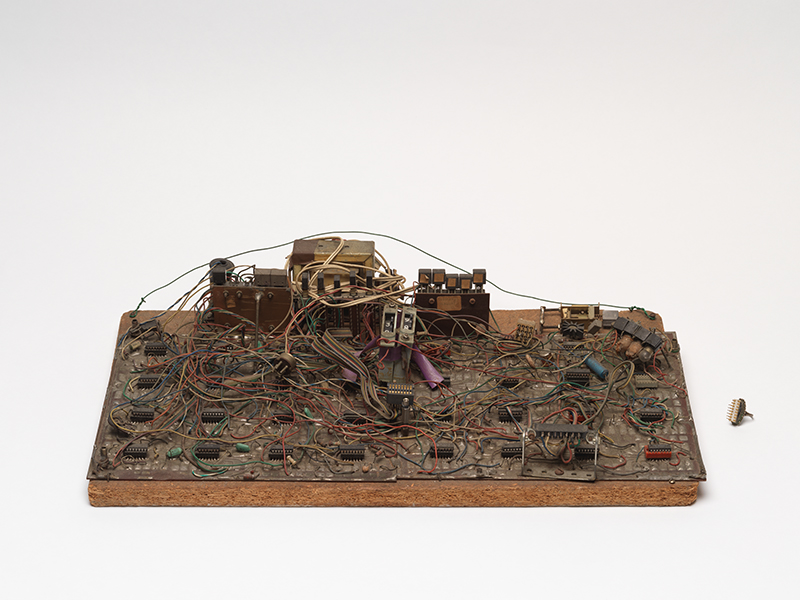

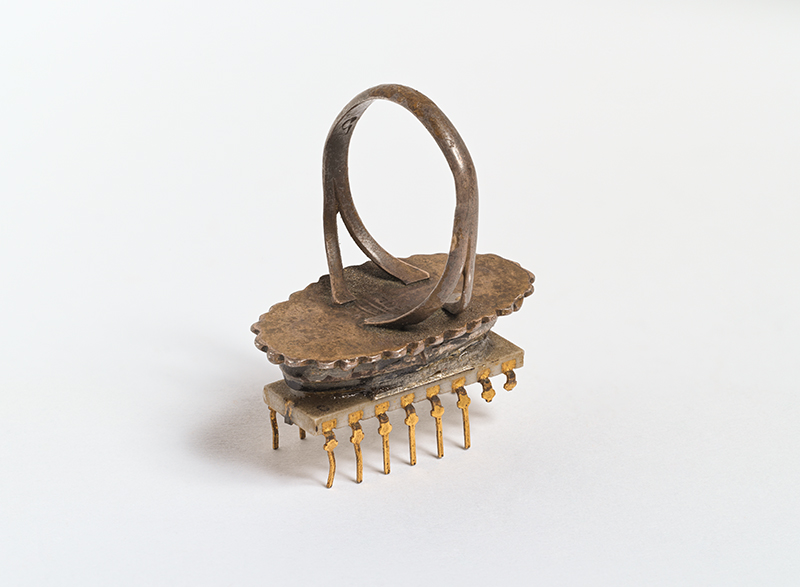

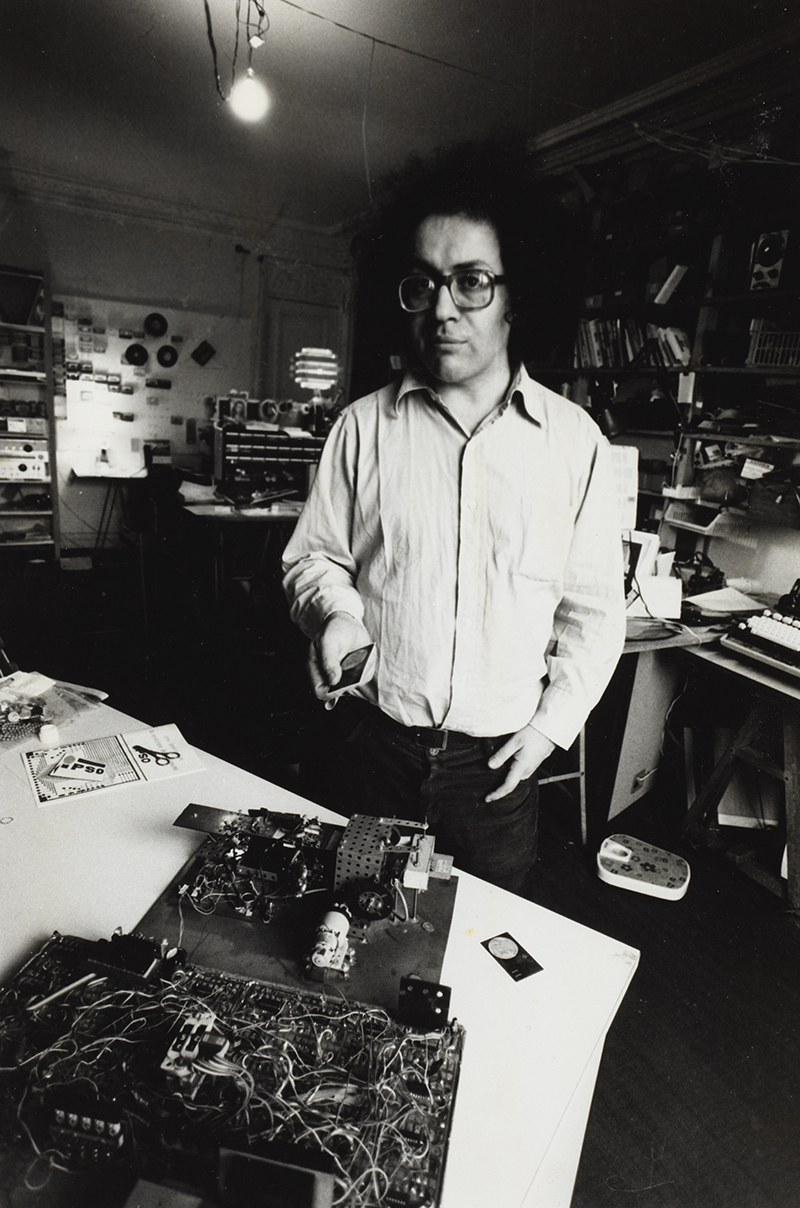

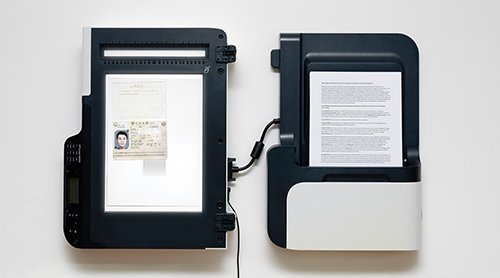

Au Musée national d'art moderne, un tout nouvel accrochage rend hommage à cet inventeur iconoclaste et permet aux publics de se plonger dans son univers où se croisent technologie et poésie. C’est grâce à ses deux filles, Marianne Moreno et Julia de Rouvray, que certaines des plus emblématiques machines de Roland Moreno sont entrées au Musée national d'art moderne. Il s’agit d’un don important pour l'histoire de la création industrielle. À découvrir donc, le « Pianok » ou la « Matapof », mais aussi le premier prototype de sa carte à microcircuit (et de son terminal datant de 1974), ainsi que de nombreux documents de travail. Encore plus intrigant, une « bague à puce » : l’idée première de Moreno pour sa fameuse carte à puce. Pour Olivier Zeitoun, commissaire de l'exposition, « avec ses inventions, Roland Moreno interroge les attendus de l’informatique alors naissante pour l’emmener vers des territoires de hasard et d’erreurs fertiles ». Il ajoute : « ses bricolages, qui pourraient s’apparenter à des machines poétiques, reconfigurent le rapport à l’exactitude et à la précision, à la maîtrise et à la prévision, associées aux outils informatiques et électroniques ». Outre ses folles mécaniques, l’accrochage s’attache aussi à recréer l’univers personnel de l'inventeur, notamment son légendaire bureau parisien, où régnait un invraisemblable chaos créatif. Marianne Moreno raconte : « J’avais une dizaine d’années à l’époque, et ses gadgets étaient nos jouets. Nous adorions aller le voir dans son antre, c’était un bazar immense, avec une table de ping-pong, des tiroirs remplis de composés électroniques… Mon père passait sa journée avec son fer à souder ! »

Avec ses inventions, Roland Moreno interroge les attendues de l’informatique alors naissante pour l’emmener vers des territoires de hasard et d’erreurs fertiles.

Olivier Zeitoun, commissaire de l'accrochage

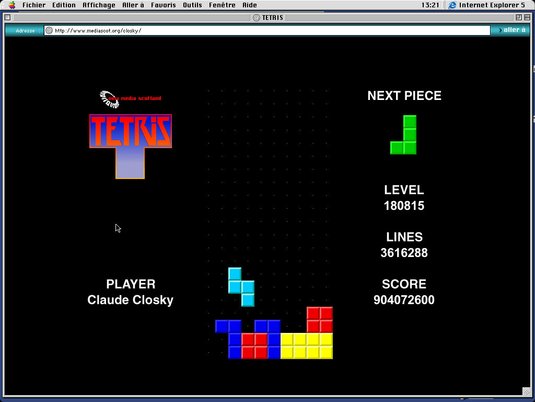

Julia de Rouvray se souvient aussi d’un homme mû par une passion dévorante, toujours en quête de nouveauté : « Toute sa vie, notre père n’a fait qu’inventer. À sa mort, j’ai dû trier des cartons entiers de brevets… Il ne voulait pas être réduit à la carte à puce. À la fin des années 1990, alors qu’Internet n’en est qu’à ses balbutiements, il s’y met, évidemment, et développe des petits jeux pour le web. Quelle que soit l’heure de la journée ou de la nuit, il était collé à son ordinateur, et ne dormait que trois heures par nuit. Il était très techno-enthousiaste, et s’il avait vécu jusqu’à l’arrivée de l’IA et ChatGPT, il serait parti dans la stratosphère ! »

Un inventeur-né

Coursier, maquettiste, balayeur, charcutier, distributeur de prospectus, pigiste pour le magazine Détective : avant d’avoir son « étincelle », comme il l’appelle lui-même, Roland Moreno aura exercé toutes sortes de métiers. Né au Caire en 1945 dans sa famille juive apatride, il débarque avec sa mère à Paris en 1948. Élève modeste, il passe un Bac « math-élémentaire », comme on disait à l’époque (l’équivalent du Bac S), mais abandonne ses études à la Sorbonne au bout d’un an. Sa passion pour la « bidouille », il la tient, de son propre aveu, de sa mère, qui lui offre un kit d’initiation à l’électronique lorsqu’il n’a qu’une dizaine d’années. Dans une interview télévisée donnée à Mireille Dumas en 1996, il raconte une génitrice obsédée par la réussite de son fils : « C’était la caricature de la mère juive, elle me répétait “tu feras au moins Centrale !”… » Raté. Mais c’est face à un ex Polytechnicien que Moreno-le-cancre tiendra sa revanche. Ce jour de 1974, il « pitche » son idée de système complexe d’écriture irréversible à un cadre d’une grande banque française. « Il est grimpé aux rideaux ! », piaffe un Moreno hilare. Les milieux bancaires sont rapidement convaincus de la pertinence de l’invention.

Ce jour de 1974, il « pitche » son idée de système complexe d’écriture irréversible à un cadre d’une grande banque française. « Il est grimpé aux rideaux ! », piaffe un Moreno hilare. Les milieux bancaires sont rapidement convaincus de la pertinence de l’invention.

Pourtant, l’affaire ne décolle pas tout de suite, les développements techniques sont longs. Moreno le raconte, toujours chez Mireille Dumas : « J’avais imaginé gagner beaucoup d’argent, mais au bout de six mois, je suis retombé au ras des pâquerettes. Je ne me suis pas payé pendant trois ans ! » En 1980, le groupe industriel Schlumberger met des billes dans Innovatron, sa société fondée en 1972. C’est le début de la success story. L’inventeur à lunettes devient alors une figure médiatique et une star des plateaux télé, qui raffolent de son histoire – il raconte alors, bravache, que son invention lui aurait rapporté près de cent cinquante millions d’euros. Si Moreno conserve le contrôle de près de la moitié d’Innovatron, il ne devient pas pour autant millionnaire. Il avoue vivre d’un salaire confortable, mais sans ostentation : « Je n’ai pas de voiture, je suis très casanier, très sédentaire. Je n’ai pas besoin d’argent, je n’ai aucune frustration. » Seuls petits luxes : s’acheter deux CD par mois et… louer une voiture pour partir en vacances l’été dans le Sud. Sa plus grande fierté ? Être entré dans le Larousse, édition 1995 : « Ça a tout balayé en termes de gratification personnelle », raconte Moreno chez Dumas. « [Ma notice] fait trois lignes, celle de Mitterrand, quatorze ! »

Mon père n’était pas un businessman, c’était un créatif.

Julia de Rouvray, fille de Roland Moreno

En 1998, le brevet de sa juteuse invention tombe dans le domaine public. Les royalties se tarissent, les années suivantes seront moins fastes. Début 2000, en pleine époque MP3 et piratage de la musique sur Internet, Moreno développe pourtant le système Discosite, un moyen de paiement sécurisé pour acheter de la musique en ligne. Il n’aura pas le succès escompté. Julia de Rouvray résume : « Mon père n’était pas un businessman, c’était un créatif. »

Moreno, le premier geek français ?

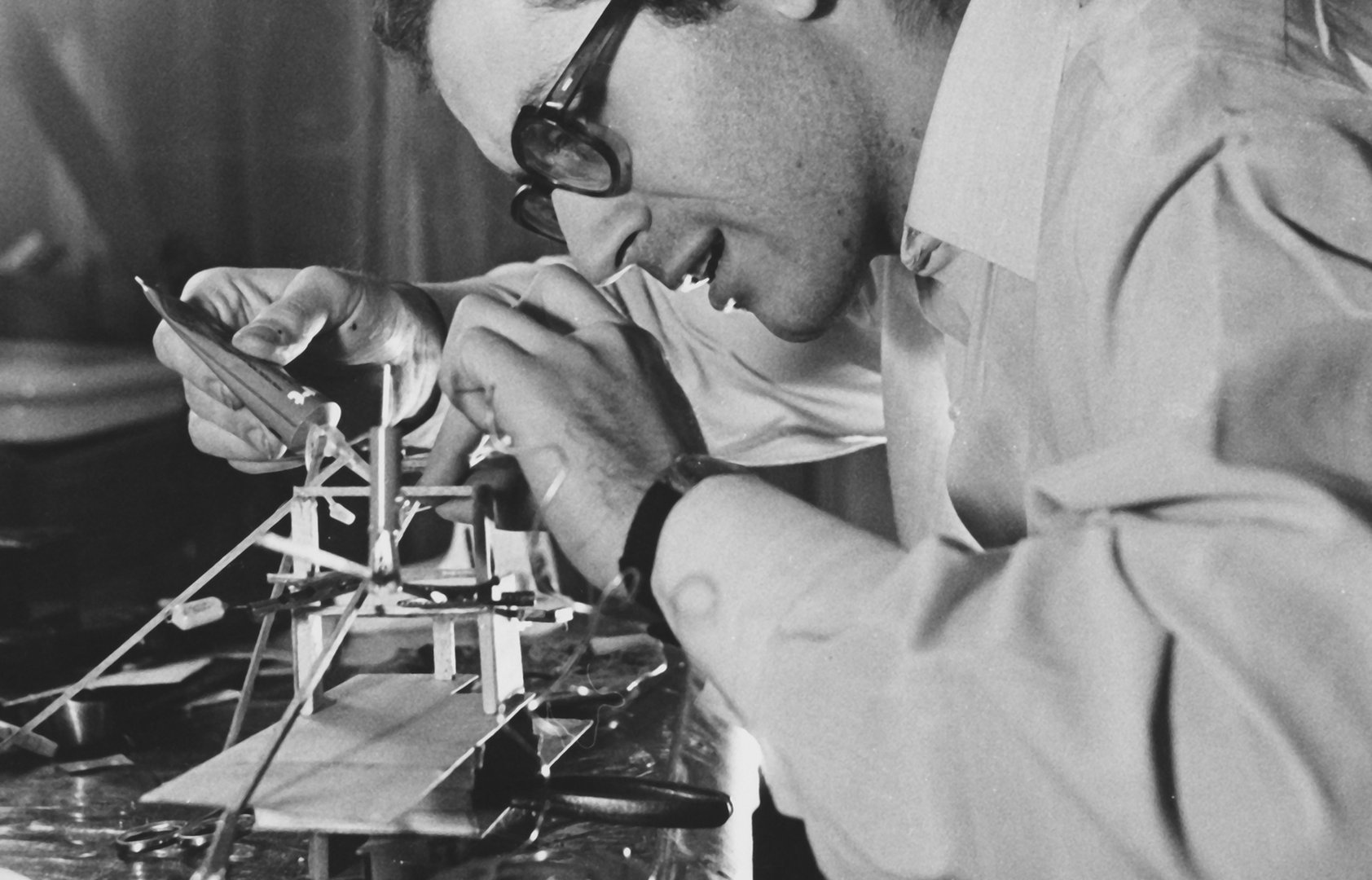

Et si Moreno était le premier geek français ? Il en est en tous cas l’une des premières incarnations au cinéma. Après le fameux petit film dans sa chambre de bonne, notre jeune zazou reçoit un coup de fil du régisseur de Claude Sautet. Le réalisateur prépare son prochain long métrage, Les Choses de la vie, avec Michel Piccoli et Romy Schneider dans les rôles titres (sorti en 1970, ndlr). Moreno raconte : « Je ne savais pas ce qu’était un régisseur, ni qui était Claude Sautet ! » Intéressée par son profil et ses inventions loufoques, la production veut en fait lui louer ses machines pour une scène du film, dans laquelle on voit le personnage de Piccoli converser avec son fils Bertrand. Le personnage, joué par le comédien Gérard Lartigau, est un passionné de technologie – et sa chambre de jeune homme ressemble en tous points à celle de Moreno en 1968. Notre farfelu inventeur s’improvisera donc conseiller technique sur le film, reproduisant son univers pour les besoins de la scène, qui illustre l’écart générationnel grandissant entre la génération 68 et celle née avant la guerre, incarnée par Piccoli. « Ça sert à quoi ? », demande ainsi Piccoli à son fils en désignant ses créations mécaniques. « À rien », répond le jeune Bertrand.

Et si Moreno était le premier geek français ? Il en est en tous cas l’une des premières incarnations au cinéma dans Les Choses de la vie, de Claude Sautet.

Mi poète, mi bidouilleur, Moreno avait quelque chose de Gaston Lagaffe (un autre inventeur fantasque). C’était surtout un libre-penseur, qui comme ceux de sa génération marquée à gauche, avait cet esprit libertaire très seventies chevillé au corps – il était d’ailleurs très proche des historiques de Charlie Hebdo, dont Cavanna et Gotlib, ou de Laurent Joffrin de Libération. En 1992, Moreno reçoit la Légion d'honneur. Julia de Rouvray se souvient : « Notre père a toujours eu du mal avec les honneurs, mais c’était aussi quelqu’un de paradoxal : sa médaille était bien en évidence sur son bureau, mais accrochée à une lampe… Quant à la photo de Mitterrand et lui, elle était… aux toilettes ! » Moreno, éternel iconoclaste. ◼

À lire aussi

Dans l'agenda

Roland Moreno sur le tournage du film Les Choses de la vie de Claude Sautet en 1969.

Photo DR

* Niveau 4, salle 29