La copie et son aura

L’exposition « L’image et son double » présente une soixantaine d’œuvres issues de la collection qui ont pour point commun l’exploration de la thématique de la reproduction. De grands maîtres de la photographie – en particulier Man Ray, Pierre Boucher, Raoul Ubac, Constantin Brâncuși et Berenice Abbott – côtoient des figures internationales moins en vue, comme des artistes émergents, de Miklós Erdély à Sara Cwynar, en passant par Paolo Gioli, Hirofumi Isoya, Kanji Wakae ou Susan Meiselas, entre autres. Parmi ces travaux à la nature, au contexte et à la démarche hétérogènes, figurent un certain nombre d’œuvres issues d’une technique autre, les xérographies ou images produites au moyen de la photocopieuse. Du grec xerox, sec, et de graphein, écrire, celles-ci résultent d’un procédé électrostatique à sec qui participe à définir une esthétique singulière, compositions en noir et blanc à la définition plus ou moins approximative.

Du grec xerox, sec, et de graphein, écrire, ces œuvres résultent d’un procédé électrostatique à sec qui participe à définir une esthétique singulière, compositions en noir et blanc à la définition plus ou moins approximative.

En ce qu’elles combinent le principe du négatif photographique tout en anticipant la reproduction sérielle caractéristique de la photocopieuse, les images de Wallace Berman produites à l’aide du copieur Verifax, une technique de duplication par transfert via une diffusion colloïdale humide, se situent véritablement à la croisée de la photographie et de la xérographie. Artiste phare de la bohème californienne, Berman jeta les prémices d’une certaine pratique de la xérographie qui associait de manière paradoxale la reproductibilité technique aux principes d’originalité, de bricolage, de tactilité et d’intimité, à travers des compositions qui favorisent les passages entre les différents sens. Ce faisant, les Verifax Collages (1964-1976) préfigurent une sensibilité à l’œuvre dans ce que l’on a, par la suite, qualifié de « Copy art », visant à utiliser l’outil par excellence de la reproductibilité technique qu’est la photocopieuse afin de produire des « originaux ». C’est précisément une telle tension qu’explorèrent quantité d’artistes qui se tournèrent vers ce procédé, le détournant de sa fonction bureautique pour en sortir des images qu’il n’était pas censé produire.

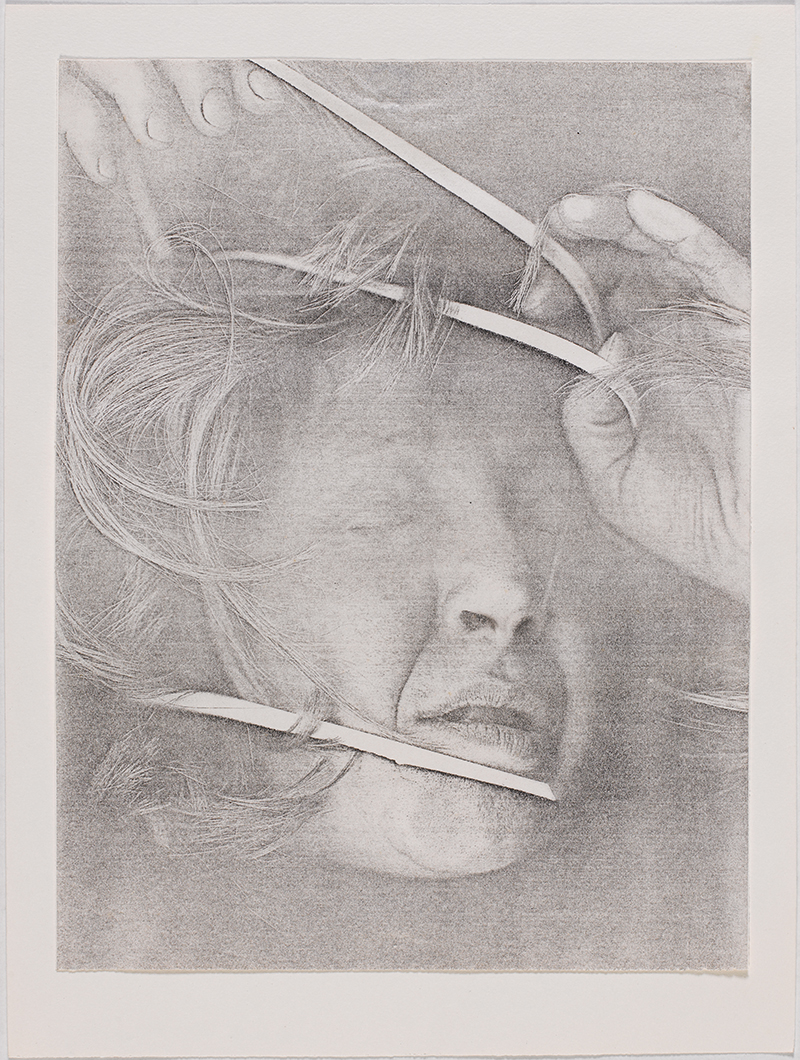

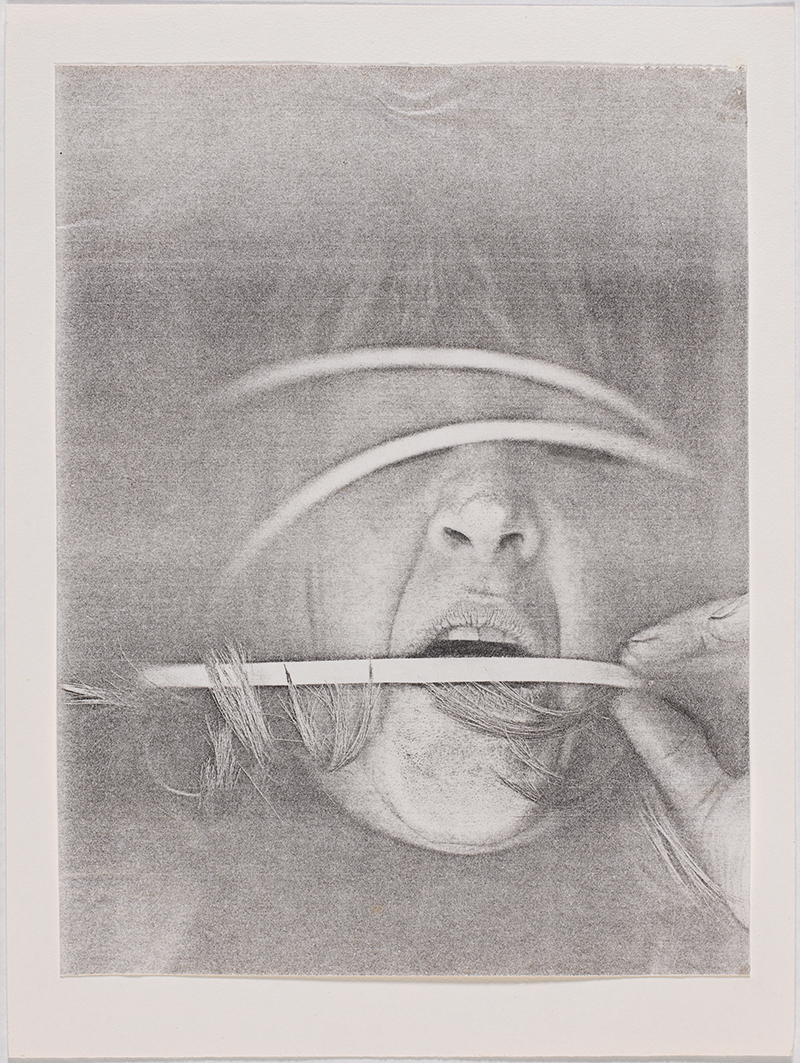

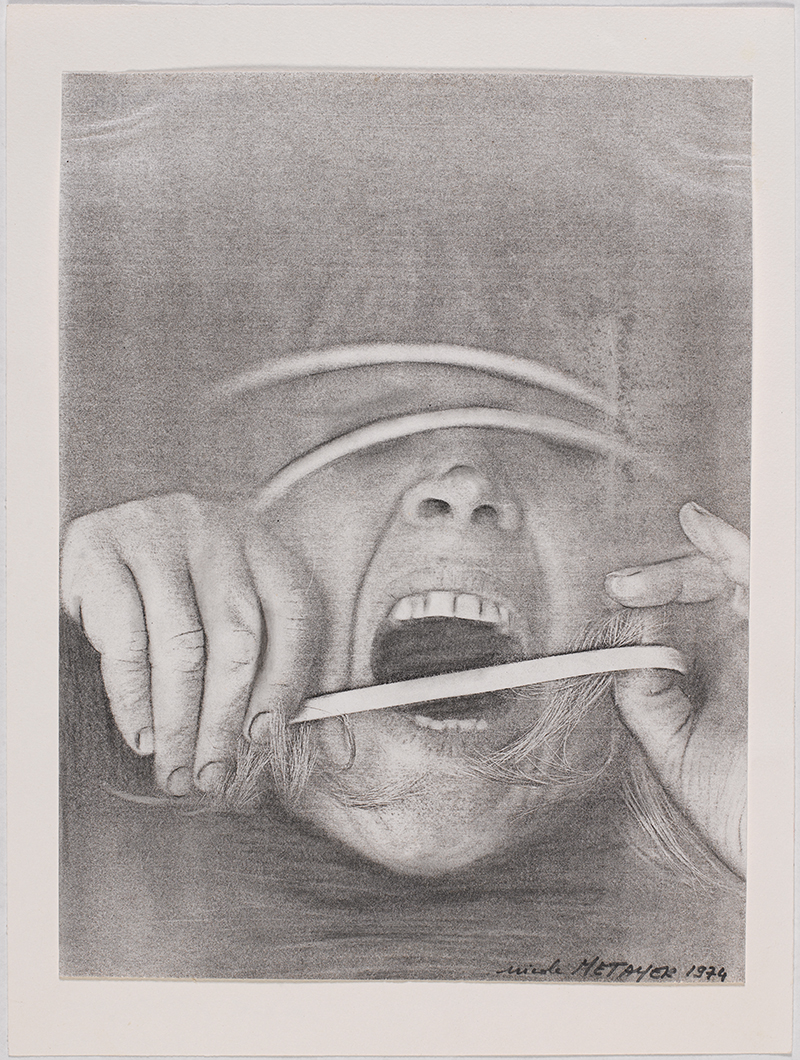

En plaçant son visage à même la vitre du copieur, les yeux clos ou barrés par un lacet dont elle s’enroule la tête, Nicole Metayer réalise une série de six xérographies, intitulée Le Lien (1974), qui apparaissent comme autant d’autoportraits introspectifs. Depuis le milieu des années 1960, un certain nombre d’artistes, en particulier des artistes femmes, utilisèrent la xérographie à des fins exploratoires, dotant la photocopieuse d’un pouvoir de pénétration quelque peu semblable à celui des rayons X. Dans la droite ligne des théories de Marshall McLuhan, elles envisageaient en effet la technologie comme un prolongement du système sensoriel permettant d’accéder à des territoires intérieurs inédits. Comme l’écrivait Sonia Landy Sheridan, artiste pionnière dans cette voie et fondatrice, en 1970, du premier programme de recherche sur l’utilisation des nouvelles technologies à des fins artistiques, « Generative Systems », à la School of the Art Institute of Chicago, « l’équipement électronique révèle des aspects de nous-mêmes qui nous étaient inconnus auparavant ». En tant que « traducteurs », les médias auraient précisément la faculté d’articuler extériorité et intériorité et de mettre ainsi la première au service de la seconde. « En cet âge de l’électricité, écrivait McLuhan, nous nous voyons nous-mêmes traduits de plus en plus en information, à la veille de prolonger technologiquement la conscience. » Alors qu’elle insistait, à travers son enseignement notamment, sur la nécessité pour l’artiste de garder le contrôle sur la machine, Sheridan tournait une technologie de masse en un outil introspectif, agent d’une transformation de soi par lequel elle définissait une esthétique de la conscience qui opposait, à l’institution du contrôle et de l’exploitation que servait cette technologie, l’intégrité du sujet.

Depuis le milieu des années 1960, un certain nombre d’artistes, en particulier des artistes femmes, utilisèrent la xérographie à des fins exploratoires, dotant la photocopieuse d’un pouvoir de pénétration quelque peu semblable à celui des rayons X.

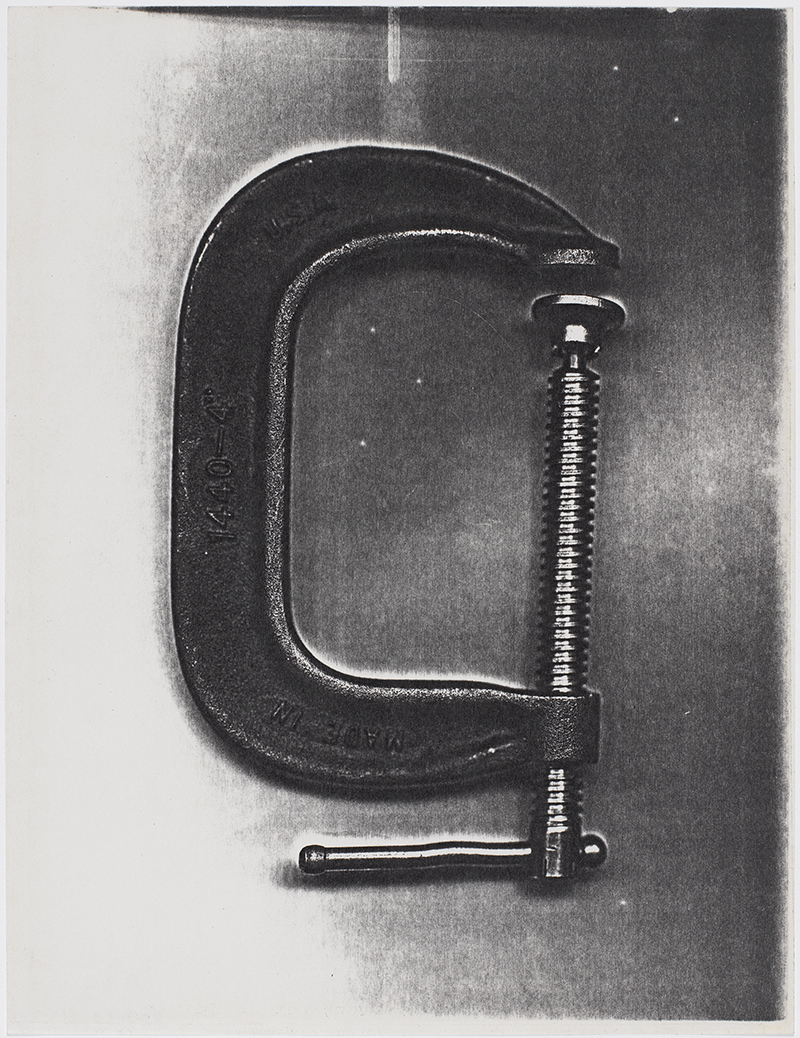

Contrairement aux artistes, nombreux, qui utilisèrent leur corps comme motif premier de leurs expérimentations xérographiques, Pati Hill, quant à elle, s’appliqua à mettre en scène les objets de son quotidien qu’elle déclina en alphabets. Venue à ce procédé au début des années 1970 par le biais de l’écriture, dans sa quête d’une alliance inédite entre mots et images, l’artiste l’adopta rapidement comme médium d’expression privilégié, et bientôt exclusif, tout au long de son existence. Ayant jeté son dévolu sur une machine spécifique, l’IBM Copier II, elle fit de la xérographie une technique graphique à part entière. Œuvres du début de sa carrière, Untitled (Nine Common Objects part I), une série de neuf copies qui vient d’intégrer la collection du Musée national d’art moderne, présente, grandeur nature, une panoplie d’éléments domestiques, tels une cassette audio, un bidon en plastique, un crochet, un coquillage, un poisson. Privés de leur contexte, ils nous apparaissent à la fois dans leurs moindres détails, comme scrutés à la loupe, et simplifiés dans leurs contours, du fait du procédé xérographique dont la définition approximative l’apparente à un processus d’abstraction. Soustraits de leur environnement, ces objets s’offrent à nous dans une présence délestée de toute fonctionnalité, comme si nous les voyions pour la première fois. Le cadrage resserré et l’impression en noir et blanc, par laquelle les contrastes se trouvent renforcés, accentuent l’effet dramatique et renvoient ces images du côté du spectral. Une telle particularité répond à la spécificité même du médium qui, relevant de l’empreinte, c’est-à-dire figurant le contact d’une absence, se trouve marqué du sceau du fantomatique. Exposant à la vue de tous des objets inscrits au registre du travail domestique féminin, habituellement invisible, cette série transforme la banalité des articles quotidiens en autant d’allégories du mystère.

Visuellement, ces compositions témoignent d’un archaïsme qui les apparente aux images de l’aube de la photographie, les photogrammes, comme le formule l’artiste elle-même : « Les résultats étaient semblables, dans l’idée, à ceux que l’on pourrait obtenir en exposant à la lumière un morceau de papier photographique sur lequel un objet avait été déposé ». La dimension haptique de ces œuvres est en effet sensible, la xérographie apparaissant à cet égard comme un médium privilégié, à même de faire affleurer la porosité entre le visuel et le tactile. Dans son principe même de mise à plat des éléments disposés sur la vitre de la photocopieuse, elle procède à des distorsions que l’artiste chérissait tout particulièrement : « Il répète parfaitement mes mots autant de fois que je le lui demande, mais quand je lui montre un bigoudi, il me restitue un vaisseau spatial, et quand je lui montre l’intérieur d’un chapeau de paille, il décrit les joies sinistres d’une descente au cœur d’un volcan. » Imprévisible, l’image produite ne peut être que le fruit d’une expérimentation aveugle, car « c’est le côté du sujet que vous ne voyez pas qui se trouve reproduit », relevait-elle.

En tant qu’empreinte lumineuse par contact, la xérographie se place sous le signe d’une présence/absence : elle est tout à la fois contact du corps pressé sur la surface du verre et absence de celui qui n’apparaît plus qu’à l’état de trace.

En tant qu’empreinte lumineuse par contact, la xérographie se place sous le signe d’une présence/absence : elle est tout à la fois contact du corps pressé sur la surface du verre et absence de celui qui n’apparaît plus qu’à l’état de trace. De là, l’intimité profonde qui la lie au sentiment nostalgique, si par ce dernier, on entend, avec Jankélévitch, « une réaction contre l’irréversible ». En somme, xérographier pour conjurer un danger imminent – la menace de la perte de la subjectivité face au développement technologique –, mais également xérographier pour dérouter le processus en marche, ré-enchanter le monde au moyen de l’instrument qui en symbolise la disparition. Le face-à-face des artistes – ou de leurs substituts que sont les objets –, avec les machines, apparaît à bien des égards comme une manière de conjurer la perte auratique engendrée par la reproductibilité de masse.

Ce n’est à cet égard pas un hasard si l’artiste Timm Ulrichs choisit la couverture de L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (Walter Benjamin, 1935, ndlr) comme motif de sa série La Photocopie de la photocopie de la photocopie de la photocopie (1967), qui en présente cent générations successives, afin de mettre à l’épreuve le phénomène de dégénérescence de l’image que permet le médium. Tandis que certains artistes ont volontairement utilisé la photocopieuse pour réaliser des œuvres uniques – Bruno Munari ayant été jusqu’à inventer le concept de « xérographie originale », l’originalité de la xérographie n’en reste pas moins perturbée par ce « multiple en puissance » qu’elle demeure, quoi qu’il en soit. Aussi, si certaines de ces images nous saisissent, c’est peut-être en ce qu’elles cristallisent quelque chose de l’ordre de l’indécidabilité entre le vertige d’une répétition mécanique ad infinitum et l’empreinte originale qui porte la marque du contact physique de l’objet avec la matrice. ◼

Dans l'agenda

Sara Cwynar, « Girl from Contact Sheet II », 2013

© Centre Pompidou

Photo © Audrey Laurans