Chez les artistes Pinaffo & Pluvinage, comme de la poésie dans l'air

En ce début d'été 2025, les travaux de restauration du Grand Palais touchent à leur fin ; partout, des compagnons s’affairent — là on pose des mosaïques, ici on réceptionne des éclairages, on achève la plomberie et on passe les dernières couches de peinture. La réouverture du bâtiment historique, construit pour l’exposition universelle de 1900, est proche.

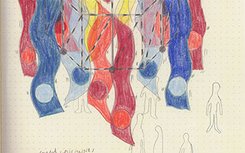

Au cœur du Salon Seine, nouvel espace pour les familles, Marion Pluvinage, affublée d’un casque de chantier et d’une chasuble réfléchissante, semble hermétique à ces incessants va-et-vient. Concentrée, elle contrôle minutieusement Voûtes et Volutes, l’installation poétique et aérienne qu’elle a conçue avec Raphaël Pinaffo, son partenaire à la ville comme à l'atelier, pour la réouverture du lieu. L’artiste s’assure que n’achoppe aucun élément métallique de la structure, contre lequel viendraient se déchirer les grands lés fragiles de soie colorés, animés par de petits moteurs sur mesure.

Entre design d’objet, graphisme et arts plastiques, le duo crée un univers poétique et ludique, et revendique une certaine « utilité de l’inutile ».

Bricoleurs, inventeurs, explorateurs… les artistes Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage, nés respectivement en 1987 et 1986, cultivent depuis leurs débuts une approche expérimentale nourrie de curiosité pour les procédés scientifiques et artisanaux : impression, pyrotechnie, encres conductrices, fabrication du papier ou encore dynamiques de l’eau, du sable et de la fumée, ou comme ici de l’air et du tissu. Entre design d’objet, graphisme et arts plastiques, le duo crée un univers poétique et ludique à partir de matériaux simples et fragiles, et revendique une certaine « utilité de l’inutile ».

Ainsi, lorsque Voûtes et volutes est activée, on croirait voir des rubans de gymnastique rythmique et sportive, du linge dans la brise ou encore la Danse serpentine de la chorégraphe Loïe Fuller (1862–1928) ; comme un ballet mécanique en écho aux œuvres en mouvement de Jean Tinguely présentées dans l’exposition « Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten ».

Pourtant, malgré l’apparente simplicité de ces mouvements poétiques et aériens répétés à l'infini, le duo aura dû faire face à de nombreux défis techniques. Pour les relever ? Leur formule habituelle : intuition, expérimentation et une bonne dose d’imagination. Rencontre avec un couple d’artistes-bricoleurs profondément attachés à la dimension sensible, critique et joyeuse du design contemporain.

Comment vous êtes-vous rencontrés et qu’est-ce qui vous a amenés à travailler ensemble ?

Marion Pinaffo — J’ai suivi un parcours en art appliqué à Toulouse, puis en métiers d’art en métal, avant d’entrer à l’École nationale supérieure de création industrielle (Ensci) en 2007. J’en sors diplômée en 2013. C’est là que j’ai rencontré Raphaël. Au départ, on travaillait chacun sur nos projets, mais on s’entraidait beaucoup. La vraie bascule a eu lieu quand on a candidaté ensemble pour une résidence de trois mois en Nouvelle-Zélande : pour partir à deux, il fallait former un duo. À notre retour, nous avons aménagé notre appartement pour pouvoir y travailler.

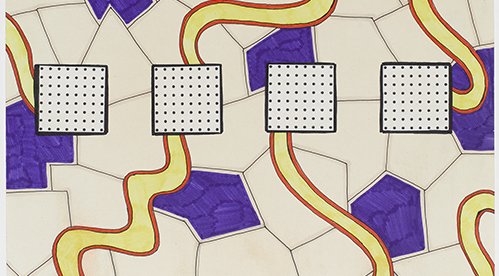

Raphaël Pluvinage — Je suis sorti de l’Ensci deux ans après Marion, c’était une tradition d’aider les plus avancés pour leur diplôme. J’ai donc aidé Marion, j’étais son « aide au diplôme », puis elle m’a aidé en retour. Mais c’est la résidence qui nous a soudés. Mon projet de diplôme, Papier Machine, est devenu notre premier objet à l’échelle industrielle. On voulait explorer l’électronique par l’entremise du jeu en papier. On a choisi cet univers car c’est sans doute l’endroit où l’expérimentation plastique est la plus libre. Il y a moins de contraintes formelles. La question de l’utilité n’est plus primordiale, de même que la couleur ou la matière, contrairement au design traditionnel ; d’où notre envie de concevoir des jouets en papier. Le second volume de Papier Machine est paru en 2021.

Quelle place a eu Papier Machine dans votre parcours ?

Marion Pinaffo — Le projet a gagné le prix Audi Talents, ce qui nous a permis d’organiser une exposition au Musée des arts décoratifs. Le public a adoré, et ça nous a convaincus de l’éditer. Aujourd’hui encore, on peut se le procurer dans certaines boutiques. On a touché des publics très différents, c’est d’ailleurs ce qu’on aime dans notre travail : des familles, des collectionneurs, des amateurs de design ou d’illustration. Bref, un public pointu et novice à la fois.

Raphaël Pluvinage — Techniquement, c’était très complexe : on a travaillé avec plusieurs entreprises françaises spécialisées dans différents domaines de l’impression, notamment les encres conductrices. On ne voulait pas faire de compromis. C’était un vrai challenge en termes de fabrication et de production.

On a touché des publics très différents, c’est d’ailleurs ce qu’on aime dans notre travail : des familles, des collectionneurs, des amateurs de design ou d’illustration. Bref, un public pointu et novice à la fois.

Marion Pinaffo

Vos projets utilisent souvent des matériaux difficiles à contrôler. En quoi cela vous attire-t-il ?

Raphaël Pluvinage — Nous commençons nos essais en atelier avant de perfectionner et de maîtriser le projet pour qu’il soit répétable. Le public doit penser que tout est simple, mais cela demande beaucoup d’efforts, surtout avec des matières imprévisibles comme le sable, l’eau ou le tissu, comme ici. Pour cette installation au Grand Palais, nous utilisons une soie très légère, 23 g/m², qui réagit à chaque souffle ; notre défi consiste à orchestrer ses mouvements avec précision tout en gardant une apparence de simplicité.

Marion Pinaffo — L’installation est suspendue au-dessus du public. Une vingtaine de fanions sont fixés à une charpente et s’animent au moyen de dix-sept moteurs spécialement conçus, assez robustes pour fonctionner pendant huit mois. On a cherché tous les types de mouvement qu’on pouvait impulser à ce tissu : des petites vagues, un mouvement d’essuie-glace, des rotations… un ensemble de mouvements qu’on a orchestrés à la manière d’une chorégraphie. On a dû faire énormément de tests. On apprend beaucoup en fabriquant nous-mêmes, sans sous-traiter. On cherche la légèreté, la fluidité, et même le silence — pour cette installation le seul bruit qu’on voulait conserver, c’est celui du tissu qui flotte à l’air.

Comment définissez-vous votre place entre art et design ?

Marion Pinaffo — Je me présente comme designeuse, car c’est ma formation. Mais on travaille beaucoup avec des lieux qui montrent de l’art. On peut répondre à un cahier des charges tout en gardant notre liberté de recherche. Dans le cadre de ce projet, notre côté design nous a permis de répondre à un contexte, à des contraintes techniques très précises.

Raphaël Pluvinage — En France, on nous demande souvent si on est artistes ou designers. Ailleurs, cette distinction est moins marquée. On n’est pas représentés par des galeries, nous ne sommes pas allés aux Beaux-Arts, mais certaines de nos pièces sont entrées dans des collections publiques, comme le Centre national des arts plastiques (Cnap). On ne se pose pas trop la question, on avance à l’intuition. On ne cesse d’expérimenter.

Comment nourrissez-vous votre travail au quotidien ?

Marion Pinaffo — Nous avons déménagé dans le Tarn, à Rabastens, pour avoir plus de place, plus de confort. C’est primordial pour nous, car nous passons la plupart de notre temps à l’atelier, même si nous travaillons beaucoup sur ordinateur. Pour le Grand Palais, par exemple, nous avons dû trouver la meilleure technique de teinture dans la masse pour les formes imprimées cousues sur les lés de soie. Une fois encore, nous avons dû effectuer de nombreuses recherches. Ce qui nous permet d’apprendre plein de choses au fur et à mesure des essais et de la fabrication.

On se ménage toujours des temps de recherche libre, sans commande ni contrainte. Ce sont ces moments qui alimentent notre bibliothèque mentale, dans laquelle on pioche pour imaginer les projets futurs.

Raphaël Pluvinage

Raphaël Pluvinage — On se ménage toujours des temps de recherche libre, sans commande ni contrainte. Ce sont ces moments qui alimentent notre bibliothèque mentale, dans laquelle on pioche pour imaginer les projets futurs. C’est assez compliqué, mais on tient à produire et développer toutes nos œuvres, même s'il nous arrive parfois de requérir l’aide d’ingénieurs spécialisés dans un domaine. L’enchaînement entre les tests et l’atelier est très linéaire, et on ne pourrait sous-traiter. ◼