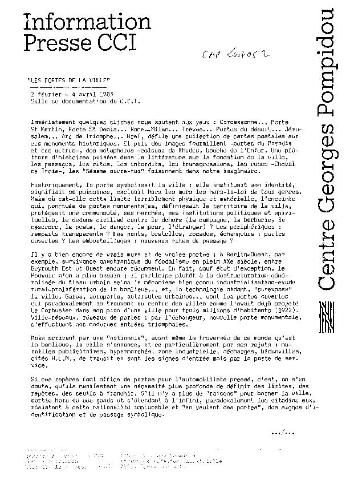

Exposition

Les portes de la ville

�2 févr. - �4 avril 1983

�2 févr. - �4 avril 1983

L'événement est terminé

Auparavant, la ville, c’étaient des remparts, des portes qui la fondaient et la définissaient comme entité praticable, la distinguant ainsi nettement de ce qu’elle n’était pas : la campagne. Aujourd’hui, il n’y a plus de portes. Qu’est donc devenu l’espace urbain ?

Historiquement, la porte symbolisait la ville : elle instituait son identité, signifiait sa puissance, excluait hors les murs les hors-la-loi de tous genres. Mais où est-elle cette limite terriblement physique et matérielle, l’enceinte qui, ponctuée de portes monumentales, définissait le territoire de la ville, protégeait une communauté, ses marchés, ses institutions politiques et spirituelles, le dedans civilisé contre le dehors (la campagne, la barbarie, le désordre, la peste, le danger, la peur, l’étranger) ?

Aujourd’hui s’y substituent :

- les périphériques faisant office de remparts transparents ;

- les ponts, bretelles, rocades ou échangeurs tels des portes ouvertes ;

- les embouteillages signifiants des nouveaux rites de passage.

Il y a bien encore de vrais murs et de vraies portes. A Berlin-Ouest, par exemple, survivance anachronique du féodalisme en plein XXème siècle. Entre Beyrouth Est et Ouest encore récemment. Mais, sauf exception, le pouvoir n’en a plus besoin, il participe plutôt à la déstructuration généralisée du tissu urbain selon le mécanisme bien connu : Industrialisation/Exode, Rural/Prolifération de la banlieue.

Désormais, gares, aéroports et autoroutes urbaines représentent les « portes ouvertes » qui paradoxalement se trouvent au centre des villes, comme l’avait déjà projeté Le Corbusier dans son plan d’une ville pour trois millions d’habitants (1922).

Nos modernes entrées triomphales s’effectuent par l’échangeur, nouvelle porte monumentale. Mais arrivant par une « nationale », avant même la traversée de ce monde qu’est la banlieue, la ville s’annonce, et plus particulièrement par ses rejets : murailles publicitaires, hypermarchés, zone industrielle, décharges, bidonvilles, cités H.L.M. Tels en sont les signes d’entrée, mais par la porte de service !

Si ces repères font office de portes pour l’automobiliste pressé, c’est qu’ils manifestent une nécessité plus profonde de définir des limites, des repères, des seuils à franchir. S’il n’y a plus de « raisons » pour borner la ville, sortie hors de ses gonds et s’étendant à l’infini. Paradoxalement, les citadins résistent à cette rationalité implacable et souhaitent des portes, car elles représentent des signes d’identification et de passages symboliques.

Rares sont, dans les années 1920-1940, les projets sur les limites de la ville, alors pensés par les protagonistes du Congrès International d’Architecture Moderne, comme une abstraction géométrique, une série de zones juxtaposées indéfiniment extensibles, sans commencement ni fin.

Citons, entre autres :

- Le projet d’El Lissitzky pour borner Moscou ou d’un autre côté la ceinture rouge de Paris construite sur les fortifications ;

- Le concours de la Porte Maillot.

Tous deux redonnent une façade à la ville.

Le récent retour à l’architecture urbaine s’inscrit dans cette problématique, répondant à une demande bien réelle d’habitants frustrés par les méfaits du zoning. Il se manifeste inversement à l’intérieur de la ville : les portes y sont plus ou moins monumentales et abondent pour signaler l’entrée d’un quartier, d’une cité, d’un îlot et ceci aussi bien dans les projets des villes nouvelles (projets de Stanislas Fiszer à Cergy, Alain Sarfati à Evry, Henry Edouard Ciriani et Ricardo Bofill à Marne-la-Vallée…) que dans les fictions, théoriques ou non (la « Strada Novissima » à la Biennale de Venise en 1981).

D'après le communiqué de presse

Où

Salle de documentation du Cci

Quand

�2 févr. - �4 avril 1983

tous les jours sauf mardis