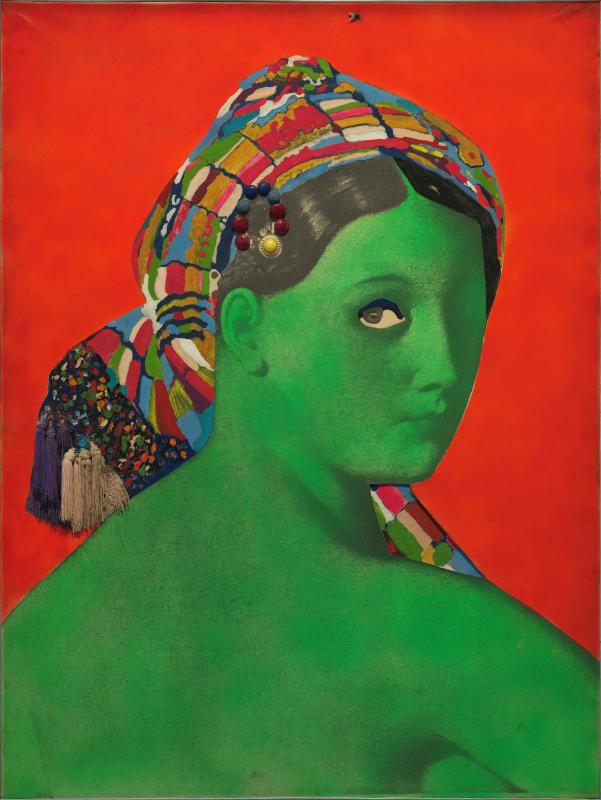

Made in Japan - La grande odalisque

1964

Made in Japan - La grande odalisque

1964

"La beauté c'est le mauvais goût. Le mauvais goût, c'est le rêve d'une beauté trop voulue." (Raysse)

Made in Japan appartient à une série de pastiches et de détournements de tableaux anciens réalisés entre 1963 et 1965. Ce visage aux couleurs acidulées s'inspire du célèbre tableau d'lngres La Grande Odalisque (1814, Louvre, Paris). Un détail de la figure est ici photographié et agrandi. Repeint à l'aérosol, il est affublé pour cette composition d'objets de pacotille alors fabriqués au Japon. Considéré en France comme l'artiste le plus proche du pop art américain, Martial Raysse questionne les images stéréotypées des femmes dans la publicité.

| Domaine | Peinture |

|---|---|

| Technique | Peinture acrylique, verre, mouche, passementerie en fibre synthétique, sur photographie marouflée sur toile |

| Dimensions | 130 x 97 cm |

| Acquisition | Don de Scaler Foundation, 1995 |

| N° d'inventaire | AM 1995-213 |

Informations détaillées

| Artiste |

Martial Raysse

(1936, France) |

|---|---|

| Titre principal | Made in Japan - La grande odalisque |

| Date de création | 1964 |

| Domaine | Peinture |

| Technique | Peinture acrylique, verre, mouche, passementerie en fibre synthétique, sur photographie marouflée sur toile |

| Dimensions | 130 x 97 cm |

| Acquisition | Don de Scaler Foundation, 1995 |

| Secteur de collection | Arts Plastiques - Contemporain |

| N° d'inventaire | AM 1995-213 |

Analyse

En 1963, Raysse s’installe à Los Angeles, qui lui rappelle avec délice l’univers cristallin et hédoniste de la côte d’Azur. Il est alors sollicité par les plus grands musées européens et plusieurs galeries américaines. Son langage pictural est proche de celui des artistes du pop art, notamment de Roy Lichtenstein, qui « regarde et restructure la publicité avec les yeux de Seurat ou de Léger ». Avec cette nouvelle série « Made in Japan », Raysse convoque des icônes de l’histoire de l’art sur le mode du pastiche : Cranach l’Ancien ( Conversation printanière , 1964), Tintoret ( Suzanna, Suzanna , 1964), François Gérard et surtout Ingres, dont cette œuvre est une parfaite illustration. Toujours dans l’esprit d’appropriation et de détournement propre au pop art et au Nouveau Réalisme, ce tableau, réalisé à partir de l’agrandissement d’un cliché dont l’artiste n’a conservé que les contours, perpétue l’apologie de la féminité et de la sensualité à travers un langage devenu plus expressionniste, voire kitsch : « La beauté, c’est le mauvais goût. […] Le mauvais goût, c’est le rêve d’une beauté trop voulue. » Dans certains titres de la série, Raysse est explicite sur son désir de « cinéma », d’images magnifiées par le mouvement – il parle de « martiacolor » – ; il cherche ainsi à modifier l’espace pictural à partir d’un usage non conventionnel de la couleur et de la représentation, n’hésitant pas à convoquer, de temps à autre, une note d’humour et de dérision, comme en témoigne la mouche en plastique fixée sur la partie supérieure de ce tableau.

Caroline Cros

Source :

Extrait du catalogue Collection art contemporain - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne , sous la direction de Sophie Duplaix, Paris, Centre Pompidou, 2007

Bibliographie

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

La Collection du Centre Georges Pompidou : les chefs-d''oeuvre du Musée national d''art moderne : Tokyo, Museum of Contemporary Art, 20 septembre-14 décembre 1997 (cat. n° 107, cit et repr. coul. 140)

La Culture pour vivre. Donations des Fondations Scaler et Clarence-Westbury : Paris, Centre Pompidou, Galerie du Musée, 24 septembre-30 décembre 2002. - Paris : Centre Pompidou, 2002 (cit. p. 100, 124, repr. coul. p. 101) . N° isbn 2-84426-139-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

GOETZ (Adrien).- La Grande galerie des peintures : Musée du Louvre, Musée d''Orsay, Centre Pompidou/Musée national d''art moderne, itinéraires dans les collections.- Paris : Centre Pompidou/Musée du Louvre, 2002 (cit. p. 18-19, repr. coul. p. 19) . N° isbn 2-84426-151-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Artists and their models : masterpieces from the Centre Pompidou, Paris : Hong Kong, Hong Kong Museum of Art, 30 septembre-3 décembre 2006 (cit. p. 44, 154, repr. coul. p. 155) . N° isbn 962-215-202-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Collection art contemporain : Paris, Musée national d''art moderne, sous la dir. de Sophie Duplaix. - Paris : Centre Pompidou, 2007 (cit. et repr. coul. p. 375) . N° isbn 978-2-84426-324-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

La Collection du Centre Pompidou, Musée national d''art moderne : oeuvres choisies. Introduction d''Alfred Pacquement.- Paris : Centre Pompidou; Editions du Panama, 2007 (repr. coul. p. 163) . N° isbn 978-2-84426-182-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Ingres et les Modernes : Montauban, Musée Ingres, 2009.- Paris : Somogy, 2009 (cat. n° 112, cit. p. 46, 154, 320, reprod. coul. p. 162) . N° isbn 978-2-7572-0242-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Chefs-d''oeuvre ? : Metz, Centre Pompidou-Metz, 12 mai 2010-29 août 2011. - Metz : éd. du Centre Pompidou-Metz, 2010 (sous la dir. de Laurent Le Bon) (cit. et repr. coul. p. 310) . N° isbn 978-2-35983-004-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Habrant (Jacqueline).- " Le Centre Pompidou-Metz ou la Lorraine vivifiée par l''art contemporain", in Péristyles [revue], n° 35, Nancy, juin 2010 (cit. p. 18, repr. coul. p.20) . N° issn 1250-7083

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Electric Fields : Surrealism and Beyond - La Collection du Centre Pompidou : Shanghai, Power Station of Art, 2012 (cit. et repr. coul. p. 138-139) . N° isbn 978-7-5321-4740-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Modernités plurielles, 1905-1970 dans les collections du Musée national d''art moderne : Paris, Musée national d''art moderne, Centre Pompidou, 23 octobre 2013-26 janvier 2015. - Paris : éd. Centre Pompidou, 2013 (sous la dir. de Catherine Grenier) (cit. p. 241 et reprod. coul. p. 245) . N° isbn 978-2-84426-622-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Martial Raysse : Paris, Centre Pompidou, Musée national d''art moderne, Galerie 1, 14 mai-2 septembre 2014. - Paris : Editions du Centre Pompidou, 2014 (reprod. coul. p.91, cit. p. 44, p. 46 (reprod.), p. 294) . N° isbn 978-2-84426-648-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Martial Raysse : Venise, Palazzo Grassi, 12 avril-30 novembre 2015. -Venise : Marsilio Editori // Palazzo Grassi, 2015 (cit. p.399, 405, 407-408, 410, 422, 468, 498 et reprod. coul. p.214) . N° isbn 978-88-317-2219-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Constellation Ingres Bourdelle : Montauban, Musée Ingres Bourdelle, 14 décembre 2019-7 juin 2020. - Paris-New York : Le Passage, 2019 (cit. p. 51 et reprod. coul. p. 50, couv. (détail)) . N° isbn 978-2-84742-432-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Chefs-d''oeuvre du Centre Pompidou. - Paris : Editions du Centre Pompidou, 2023 (sous la dir. de Christian Briend et Marie Sarré) (cit. et reprod. coul. n.p., 4ème de couv. [détail]) . N° isbn 978-2-84426-954-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky