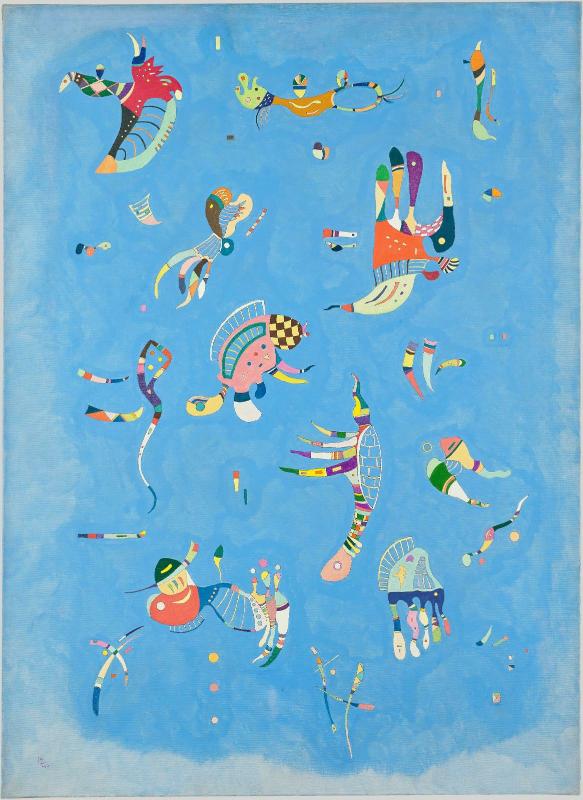

Bleu de ciel

1940

Bleu de ciel

1940

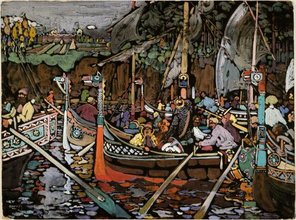

Reclus dans son appartement de Neuilly-sur-Seine pendant l'Occupation, Kandinsky rêve d'un monde cosmique et poétique.

En 1940, Vassily Kandinsky se rend chez Joan Miró à Varengeville-sur-Mer. Suite à cette visite il emprunte à l'artiste surréaliste la « couleur de [s]es rêves » et les constellations de formes biomorphiques. En ce temps de guerre, comme dans un geste de repli sur la nature, Kandinsky peuple son abstraction d'une multitude de formes cellulaires, petites créatures de fantaisie.

| Domaine | Peinture |

|---|---|

| Technique | Huile sur toile |

| Dimensions | 100 x 73 cm |

| Acquisition | Donation de Nina Kandinsky en 1976 |

| N° d'inventaire | AM 1976-862 |

Actuellement à

LaM Lille métropole musée d’art moderne d’art contemporain et d’art brut, Villeneuve-d'Ascq (France)

dans le cadre de Kandinsky face aux images, 15 juin 2018 - 01 janvier 2030

Voir sur la carte des prêts du Centre Pompidou en France et à l’international

Informations détaillées

| Artiste |

Vassily Kandinsky

(1866, Empire Russe - 1944, France) |

|---|---|

| Titre principal | Bleu de ciel |

| Date de création | 1940 |

| Domaine | Peinture |

| Technique | Huile sur toile |

| Dimensions | 100 x 73 cm |

| Inscriptions | MO.D.B.G. : VK/40 |

| Acquisition | Donation de Nina Kandinsky en 1976 |

| Secteur de collection | Arts Plastiques - Moderne |

| N° d'inventaire | AM 1976-862 |

Analyse

Dans Bleu de ciel (cat. rais. n° 1111), le compartimentage a disparu. Un fond de bleu laiteux, nuancé, faussement neutre : c’est un bleu atmosphérique, celui du ciel au-dessus du mont Valérien qu’aperçoit le peintre à travers la fenêtre de son atelier. Du titre, on peut retenir que le peintre privilégie le fond sur les formes biomorphiques en suspension dans l’espace qu’elles animent, et que c’est une erreur de notre part de nous amuser à détailler ces petits êtres conviés à la fête. Kandinsky s’inspire plusieurs fois de tapisseries anciennes découvertes à Paris ; en 1942-1943, il dessine des mille-fleurs, des semis de formes, gaies, raffinées pour l’édition d’étoffes de luxe, dirigée par Jean Bauret et la Société industrielle de la Lys. D’autres évoqueront la parenté avec l’univers des « constellations » de Miró. C’est d’ailleurs pour revoir des peintures de Miró que Kandinsky se déplace une dernière fois chez Jeanne Bucher, en 1943.

Dans ce monde de formes libres, seul le monogramme, posé en bas à gauche par Kandinsky, garde quelques raideurs géométriques. Les affinités avec le monde des cellules, amibes ou autres, confèrent à cette peinture une atmosphère merveilleusement optimiste, à une époque où on ne pouvait guère l’être et alors que l’Occupation avait claquemuré les Kandinsky dans leur immeuble à Neuilly.

Christian Derouet

Source :

Collection art moderne - La collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne , sous la direction de Brigitte Leal, Paris, Centre Pompidou, 2007

Événements

Bibliographie

GROHMANN (Will). - Kandinsky, sa vie, son oeuvre.- Paris : Flammarion, 1958 (cat. n° 487 cit. p. 341 et reprod. p. 390)

100 oeuvres nouvelles 1974-1976 : Musée national d''art moderne.- Paris : éd. du Centre Pompidou, 1977 (cit. et reprod. coul. p. 68-69) . N° isbn 2-85850-026-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Roethel (H.K.), Benjamin (J.K.). - Kandinsky. Catalogue raisonné de l''oeuvre peint 1900-1915 (volume 1), 1916-1944. - Paris : Flinker, 1982-1983 (cat. n° 1111 reprod. coul. fig. n° 45)

Derouet (Christian).- "Vassily Kandinsky : notes et documents sur les dernières années du peintre", in Cahiers du Musée national d''art moderne, avril 1982, n°9 (reprod. p.107) . N° issn 0181-1525

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Kandinsky : oeuvres de Vassily Kandinsky (1866-1944), Collections du Musée national d''art moderne : Paris, Centre Georges Pompidou, 30 octobre 1984-28 janvier 1985 / sous la dir. de Christian Derouet et Jessica Boissel (cat. n° 684 cit. p.420 et reprod. coul. p. 421) . N° isbn 2-85850-262-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

La Collection du Musée national d''art moderne. Catalogue établi par la Conservation du Musée. - Paris : éd. du Centre Pompidou, 1986 / rééd. 1987 (sous la dir. d''Agnès de la Beaumelle et Nadine Pouillon) (cit. et reprod. coul. p. 304) . N° isbn 2-85850-292-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Kandinsky : Moscou, Galerie Tretyakov, 24 avril-11 juin 1989 (cat. n° 67 reprod.)

Whitford (Frank).- Kandinsky : Watercolors and other Works on Paper.- Londres : Royal Academy of Arts, 1999 Livre édité à l''occasion de l''exposition du même titre, avril-juillet 1999 (fig. 56 reprod. coul. p. 83) . N° isbn 0-900-94671-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Parade 1901-2001 : Coleçoes do Centro Pompidou, Museu Nacional de Arte Moderna Centro de Criaçao Industrial = Collections du Centre Pompidou, Musée national d''art moderne Centre de création industrielle : Sao Paulo, Pavilhao Lucas Nogueira Garcez - OCA, 2 octobre 2001-15 janvier 2002 [exposition prolongée jusqu''au 28 janvier 2002].- Sao Paulo : BrasilConnects, 2001 (cit. p. 300 et reprod. coul. p. 130, 300) . N° isbn 85-87742-22-1

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Collection Art Moderne :[Catalogue de] La collection du Centre Pompidou/Musée national d''art moderne. - Paris : Editions du Centre Pompidou, 2006 (sous la dir. de Brigitte Leal) (cit. et reprod. coul. p. 337) . N° isbn 978-2-84426-317-9

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Kandinsky e l''Astrattismo in Italia 1930-1950 : Milan, Palazzo Reale, 2007.- Milan: Edizioni Gabriele Mazzotta, 2007 (reprod. coul. p. 116) . N° isbn 978-88-202-1835-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Kandinsky : Paris, Centre Pompidou, 8 avril-10 août 2009 / sous la dir. de Christian Derouet. - Paris : éditions du Centre Pompidou, 2009 (cit. et reprod. coul. p. 190-191, légende p. 359) . N° isbn 978-2-84426-381-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Chefs-d''oeuvre ? : Metz, Centre Pompidou-Metz, 12 mai 2010-29 août 2011. - Metz : éd. du Centre Pompidou-Metz, 2010 (sous la dir. de Laurent Le Bon) (cit. et reprod. coul. p. 160) . N° isbn 978-2-35983-004-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Vassily Kandinsky. La collezione del Centre Pompidou : Milan, Palazzo Reale, 17 décembre 2013-27 avril 2014.- Milan, 24 ORE Cultura, 2013 (sous la dir. d''Angela Lampe) (cat. n° 80 cit. p. 41, 170, 182 et reprod. coul. couverture et p. 183) . N° isbn 9788866481669

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Les routes bleues: périples d''une couleur de la Chine à la Méditerranée: Musée national Adrien Dubouché, 27 juin - 13 octobre 2014 (cat. n° 4 cit. p. 24 et reprod. coul. p. 147) . N° isbn 978-2-917032-54-1

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Kandinsky. Una retrospectiva : Madrid, Centrocentro Cibeles, 20 octobre-28 février 2016.- Madrid, ed. Palacios y Museos, 2015 (cat. n° 85 cit. p. 164, 176, 227 et reprod. coul. p. 177) . N° isbn 978-84-8003-991-8

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Kandinsky. 1933-1944. Les années parisiennes : Grenoble, Musée de Grenoble, 29 octobre 2016-29 janvier 2017.- Paris/Grenoble : Somogy éditions d''art/Musée de Grenoble, 2016 (sous la dir. de Sophie Bernard) (cat. n° 34 cit. p. 8, 118, 158, 162, , 186, 210, 218, 256, 258, 260, 278 et reprod. coul. p. 163) . N° isbn 978-2-7572-1190-8

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Kandinsky. Pequeños mundos : Mexico, Instituto Nacional de Bellas Artes / Museo del Palacio de Bellas Artes, 30 octobre 2018-27 janvier 2019. - Mexico : Museo del Palacio de Bellas Artes, 2018 (fig. 26 cit. p. 126, 251 et reprod. coul. p. 249, 250 (détail) (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-607-605-560-1

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Braque, Miró, Calder, Nelson. Varengeville, un atelier sur les falaises : Rouen, Musée des beaux-arts, 5 avril-2 septembre 2019. - Cinisello Balsamo : Silvana, 2019 (fig. 9 cit. et reprod. coul. p. 34 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-88-366-4089-8

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Arte y naturaleza. Un siglo de biomorfismo : Barcelone, CaixaForum Barcelona, 28 septembre 2023 - 14 janvier 2024 // Madrid, CaixaForum Madrid, 19 février 2024 - 09 juin 2024 // Saragosse, CaixaForum Zaragoza, 11 juillet /2024 - 27 octobre 2024 // Valence, CaixaForum Valencia, 27 novembre 2024 - 30 mars 2025 // Séville, CaixaForum Sevilla, 07mai 2025 - 14 septembre 2025 // Palma de Majorque, CaixaForum Palma, 14 octobre 2025 - 25 janvier 2026. - Paris / Barcelone : Centre Pompidou / Fundación "la Caixa", 2023 (cit. p. 15, 103 et reprod. coul. p. 103) . N° isbn 978-84-9900-335-1

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Couleurs! Chefs-d''oeuvre du Centre Pompidou : Monaco, Grimaldi Forum Monaco, 8 juillet-31 août 2025. - Paris : Editions du Centre Pompidou / Editions Skira, 2025 (cit. p. 83 et reprod. coul. p. 99) . N° isbn 978-2-37074-281-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky