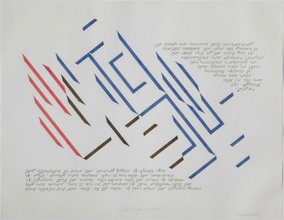

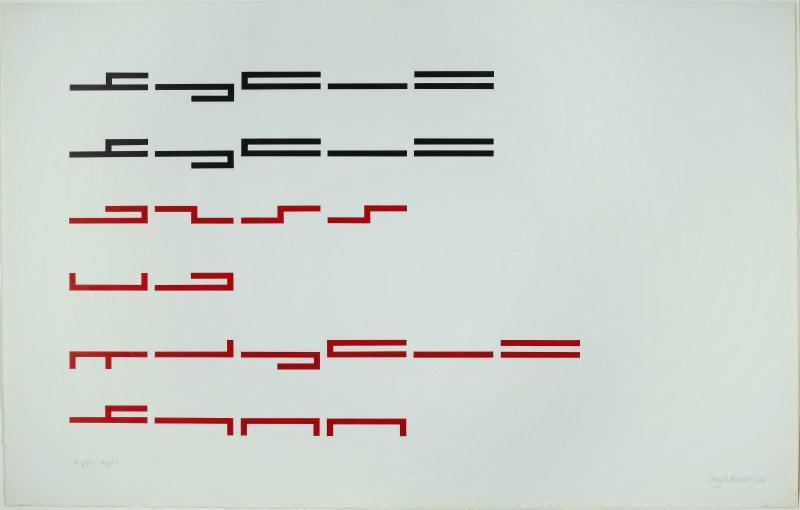

Night, night...

1976

Night, night...

1976

| Domaine | Dessin |

|---|---|

| Technique | Encres de couleur sur papier |

| Dimensions | 65 x 102 cm |

| Acquisition | Achat, 2006 |

| N° d'inventaire | AM 2006-103 |

Informations détaillées

| Artiste |

Guy de Cointet

(1934, France - 1983, États-Unis) |

|---|---|

| Titre principal | Night, night... |

| Date de création | 1976 |

| Domaine | Dessin |

| Technique | Encres de couleur sur papier |

| Dimensions | 65 x 102 cm |

| Inscriptions | Titré en bas à gauche au crayon : Night, night... |

| Acquisition | Achat, 2006 |

| Secteur de collection | Cabinet d'art graphique |

| N° d'inventaire | AM 2006-103 |

Analyse

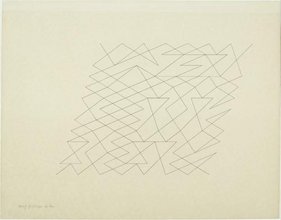

Artiste nomade ayant sillonné l’Europe, Guy de Cointet, qui travaille à partir de 1965 à New York, où il fréquente la Factory d’Andy Warhol, finit par se fixer en 1968 à Los Angeles, en tant qu’assistant de Larry Bell. Il investit divers champs artistiques à travers la question du langage : performances, pièces de théâtre, livres cryptés ou de « typoésie », et dessins, qu’il commence à exposer en 1976 ; sa production en ce domaine reste relativement restreinte – environ deux cents feuilles, dont le Musée a acquis un ensemble de sept, avant l’achat récent de la grande installation Tell me, 1979-1980.

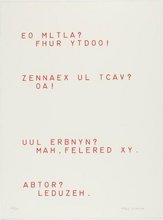

Les écritures régulières à l’encre noire et rouge sont marquées par une schématisation extrême, un doublement du trait, une écriture en miroir, la répétition de certains motifs. Elles évoquent des alphabets exotiques, l’élégance de la calligraphie arabe, la structuration des affiches de l’avant-garde russe, la rigidité de la donnée informatique, la modulation spatiale d’une partition musicale. Le titre – une simple suggestion, fréquemment assortie de points de suspension – apporte souvent un indice pour saisir le sens de l’œuvre, qui reste énigmatique, à la limite de l’absurde. Guy de Cointet se situe lui-même dans le sillage du surréalisme et de Raymond Roussel par l’usage de la méthode associative, par l’importance donnée à la codification et au hasard. Il participe tout autant aux recherches plus conceptuelles de la scène américaine : ses interrogations, qui portent sur l’illogisme et la communication, rejoignent celles sur le signe, qui traversent le structuralisme, la poésie visuelle et l’art des années 1970, de Cy Twombly à Brion Gysin. À cet égard, son œuvre expérimentale, qui établit un pont entre art visuel et théâtre, dessin et performance, est fondamentale : sa capacité à jouer sur les diverses formes de communication et le non-sens, dans ses installations et ses pièces de théâtre, marquera fortement la scène californienne, notamment les artistes de la performance, comme Allen Ruppersberg, Paul McCarthy ou Mike Kelley.

Sébastien Gokalp

Source :

Extrait du catalogue Collection art graphique - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, sous la direction de Agnès de la Beaumelle, Paris, Centre Pompidou, 2008

Bibliographie

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky