Artiste/personnalité

Otto Dix

Peintre, Graveur

Otto Dix

Peintre, Graveur

Nationalité allemande

Naissance : 1891, Untermhaus (Allemagne)

Décès : 1969, Singen (République fédérale d'Allemagne)

© Adagp, Paris

Ses œuvres

Biographie

Otto Dix est un peintre allemand qui s’est essayé à un grand nombre de mouvements artistiques, de l’expressionnisme à la Nouvelle Objectivité, en passant par un hommage au gothique flamboyant. Son intérêt prononcé pour les mutations à l’œuvre dans la société allemande, traverse l’ensemble de son travail. Son aversion pour la guerre et sa critique de la société bourgeoise berlinoise en font un témoin de choix pour mieux comprendre les avant-gardes des années 1920.

Otto Dix, né dans une famille d’ouvriers, appréhende le monde de l’art par le truchement du cousin de sa mère, le peintre Fritz Amann. Il se forme ensuite dans l’atelier d’un décorateur avant de partir pour Dresde où il complète son apprentissage aux Beaux-Arts. Fasciné par les arts appliqués, il lie une formation académique à un goût rattaché davantage à la société qui l’entoure.

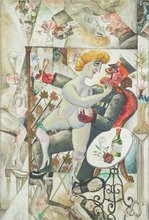

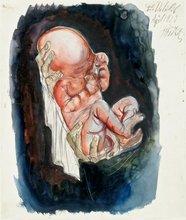

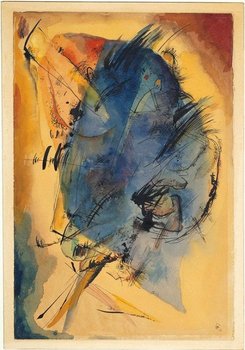

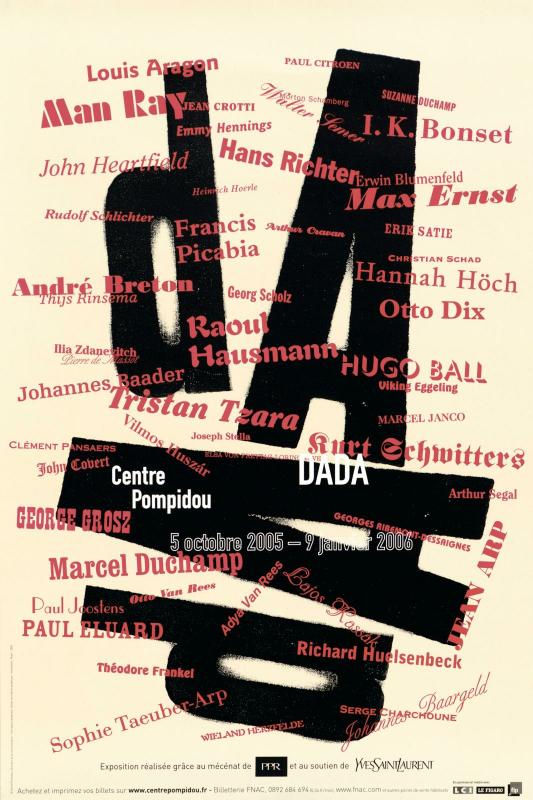

Otto Dix commence à produire quand la Première Guerre mondiale éclate. Il est mobilisé mais, parallèlement à son entraînement, il dépeint son quotidien avec une palette vive, qui le rapproche alors du mouvement expressionniste allemand – lequel exprime une angoisse existentielle en employant des couleurs criardes et des figures ahuries. Le thème de la guerre le poursuit jusqu’à la fin de sa vie, quel que soit le style. Dans le triptyque La Guerre (1929-1932, Galerie Neue Meister, Dresde), c’est avec la tradition du gothique allemand qu’il renoue et son attrait pour la peinture des grands maîtres allemands tels Lucas Cranach et Albrecht Dürer, pour présenter la guerre dans tout ce qu’elle a de plus sordide. Dans Souvenirs de la galerie des glaces à Bruxelles (1920), Dix convoque des références au mouvement Dada tout en offrant un jeu sur les textures qui évoque les collages. Les chefs de guerre sont alors représentés comme des pantins désarticulés, avec un trait qui préfigure celui de la Nouvelle Objectivité.

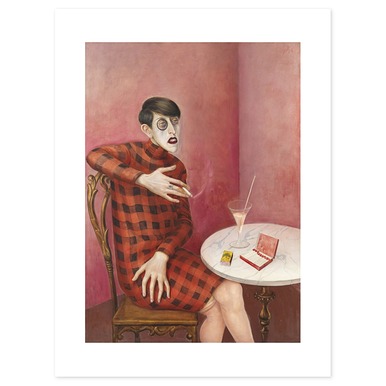

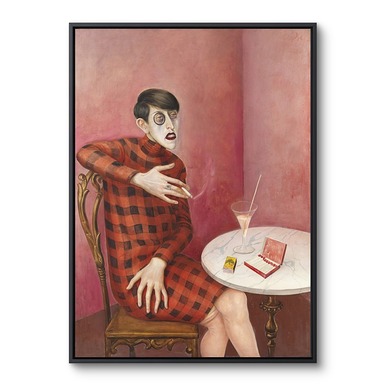

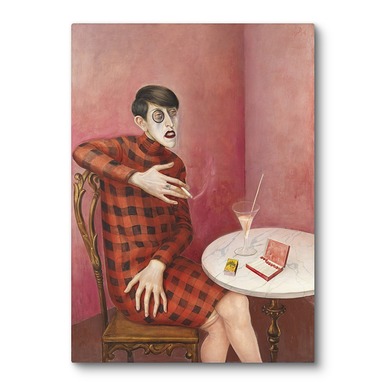

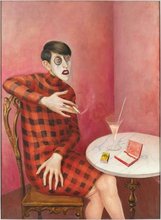

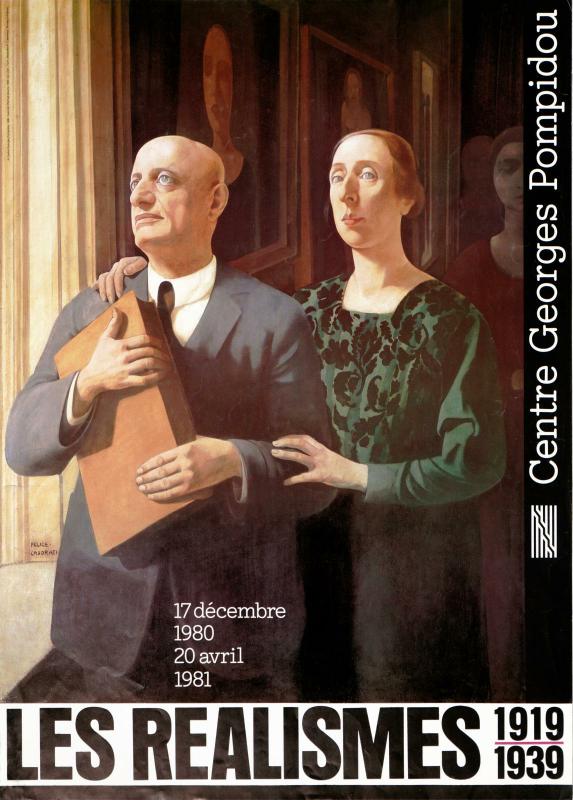

C’est dans ce mouvement de la Neue Sachlichkeit que Dix s’illustrera jusqu’à la fin de sa vie. Il s’oppose ainsi formellement à l’abstraction qui est alors au cœur de la production de ses contemporains, et expose la réalité de la société telle qu’il se la représente. Son énigmatique Portrait de Sylvia von Harden de 1926 est l’un des exemples les plus emblématiques de ce mouvement artistique. Dans ce tableau, Otto Dix présente une femme journaliste qui arbore une coupe de cheveux « à la garçonne ». Sylvia von Harden est présentée comme ayant une attitude peu féminine, selon les canons jusqu’alors dominants : elle exerce une fonction intellectuelle et elle pose nonchalamment, cigarette à la main et un bas défait, seule dans un café. Elle devient alors un symbole d’émancipation, que Dix représente sans complaisance.

À l’arrivée des nazis au pouvoir en 1933, l’art de Dix est vilipendé. Ses œuvres sont présentées dans l’exposition « Art Dégénéré » de Munich en 1937. Il est accusé d’avoir produit un art avant-gardiste et trop éloigné des canons classiques, tels qu’ils sont revendiqués par le régime en place. Interné en Alsace en 1945, il continue à peindre malgré les conditions d’internement.

Après la Seconde Guerre mondiale, son travail tombe peu à peu dans l’oubli, la société allemande préférant l’abstraction à la figuration. L’artiste peine à se renouveler mais il est fait commandeur de l’ordre du Mérite en RFA en 1959. En 1972, trois ans après sa mort, sa première rétrospective française ouvre au Musée d’art moderne.

Média

Dans la Boutique