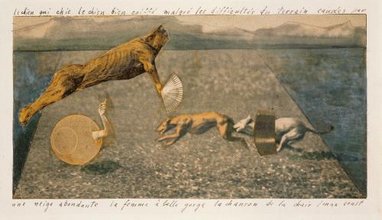

Odeur de fleurs sèches, ou : Je veux être reine de Saba

1929

Odeur de fleurs sèches, ou : Je veux être reine de Saba

1929

| Domain | Dessin | Collage |

|---|---|

| Techniques | Gravures découpées et collées sur papier collé sur carton |

| Dimensions | 19,8 x 20 cm |

| Acquisition | Don de M. Carlo Perrone, 1999 |

| Inventory no. | AM 1999-3 (9) |

| Is part of the set |

La femme 100 têtes (Indissociable set of artworks) |

Detailed description

| Artist |

Max Ernst

(1891, Allemagne - 1976, France) | |

|---|---|---|

| Main title | Odeur de fleurs sèches, ou : Je veux être reine de Saba | |

| Creation date | 1929 | |

| Is part of the set | La femme 100 têtes (Indissociable set of artworks) 40 collages Collages originaux pour le livre de Max Ernst :"La femme 100 têtes", Editions du Carrefour, Paris, 1929, avec un avis au lecteur d'André Breton 1929 | |

| Domain | Dessin | Collage | |

| Description | Chapitre II, planche 22 | |

| Techniques | Gravures découpées et collées sur papier collé sur carton | |

| Dimensions | 19,8 x 20 cm | |

| Acquisition | Don de M. Carlo Perrone, 1999 | |

| Collection area | Cabinet d'art graphique | |

| Inventory no. | AM 1999-3 (9) |

Analysis

L’ample collecte de reproductions imprimées qu’il apporte chez les parents de Marie-Berthe Aurenche à Fex, en Ardèche, où il séjourne jusqu’en mai 1929, suscite en Max Ernst un état de « grande excitation visuelle », qui relance, après tout un cycle d’œuvres relevant du frottage et du grattage, ses recherches dans le domaine du collage : il réalise, en quinze jours, pas moins de cent cinquante collages, dont les fragments proviennent tous de gravures désuètes insérées dans des revues du xixe siècle et du début du xxe (La Nature, Le Magasin pittoresque). Le fait n’est pas nouveau et remonte aux années Dada 1920-1922, avec les collages de la série Fatagaga, ceux pour Les Malheurs des immortels et Répétitions de Paul Eluard, initiateurs de l’œuvre peinte, puisque, pour reprendre le célèbre aphorisme : « ce n’est pas la colle qui fait le collage ». Quasiment tous les collages réalisés à Fex sont élaborés, avec « méthode », dans le but de constituer La Femme 100 têtes, ouvrage qui paraîtra en décembre 1929 aux Éditions du Carrefour, précédé d’un « Avis au lecteur » d’André Breton.

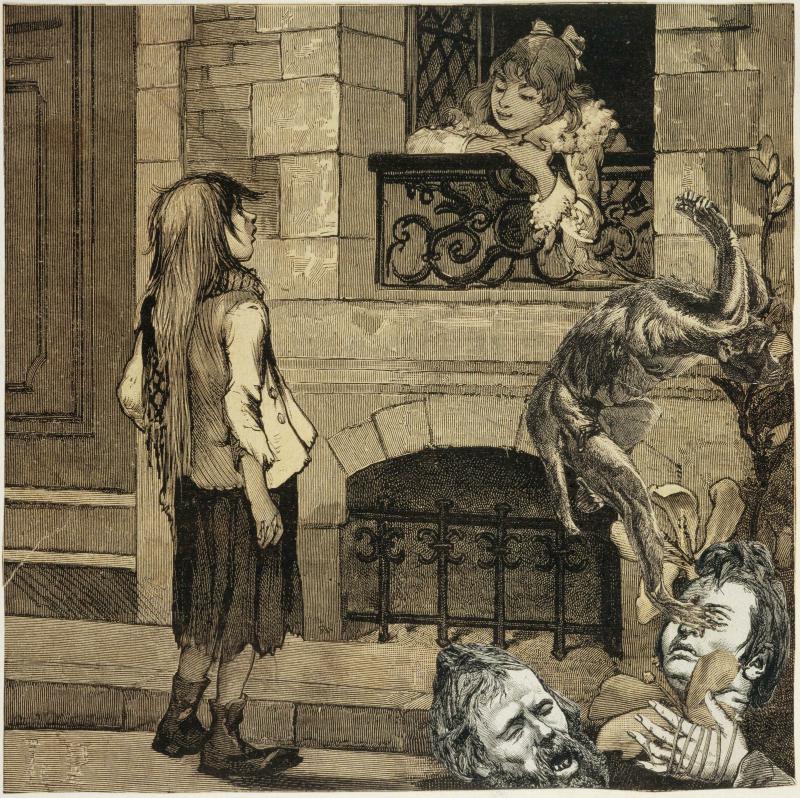

Avec La Femme 100 têtes, Max Ernst invente, sans encore l’inscrire sur la couverture du livre, le « roman-collage », qui ressortit pleinement à la poétique onirique du surréalisme : un roman « sans » texte et sans mot, un roman-feuilleton dont la seule succession des images crée la structure narrative ; celle-ci n’offre, comme dans le rêve, ni continuité spatiale ou temporelle, ni logique narrative ou descriptive (les légendes apposées ici et là par Ernst en bas des planches sont des ajouts, suggérés par Breton pour l’édition) ; un roman déconstruit, dont l’unité est uniquement d’ordre visuel et tient à la seule force d’hallucination de l’image. La répétition, d’un collage à l’autre, de motifs identiques (autour des figures centrales, habituelles chez Max Ernst, de la femme Belle Jardinière, de l’oiseau Loplop), n’est qu’une feinte de récit, et relève du principe de rémanence qui conduit tout rêve. Cette modalité romanesque, dont seul Ernst propose la solution, se démarque de celle du récit assorti de planches photographiques, proposée alors par Breton dans Nadja, 1928 : quoique divisé en neuf chapitres, l’ouvrage d’Ernst relève d’une procédure moins littéraire que cinématographique, dans une combinatoire d’images montées et de séquences se succédant selon un fil onirique (Dalí et Buñuel réalisent en 1828 Un chien andalou, travaillent en 1929 à l’élaboration de L’Âge d’or, auquel Ernst participe). Ces modalités complexes, Ernst les développera encore dans Rêve d’une jeune fille qui voulut entrer au Carmel (1930) et Une semaine de bonté (1934).

Contrairement aux collages des années 1920-1922, ceux de La Femme 100 têtes n’offrent aucun élément dessiné ou aquarellé : tous les éléments sont collés et ce, avec une minutie telle que leur « couture » soit impossible à déceler. Seuls la disparité des figures et les changements d’échelle créent les effets de surprise, mobilisent l’imaginaire et, à chaque fois, sont facteurs de merveilleux. Le jeu d’alternatives, d’apparitions, de disparitions et de juxtapositions d’éléments hétérogènes, qui appartiennent au répertoire le plus quotidien (la nature, la ville, le travail, etc.), est celui du rêve sans (queue ni) tête : infiniment perturbateur, et doté de la force d’hallucination et de la logique secrète, « automatique », qui caractérisent l’inconscient. Cette opération de détournement de la matière du réel, saluée par Breton dans son « Avis au lecteur », manifeste la fascinante capacité de migration propre aux objets des images.

Agnès de la Beaumelle

Source :

Extrait du catalogue Collection art graphique - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne , sous la direction de Agnès de la Beaumelle, Paris, Centre Pompidou, 2008

Bibliography

Oeuvres sur papier, acquisitions 1996-2001 : collections du Centre Georges Pompidou, Musée national d''art moderne, Cabinet d''Art graphique.- Paris : Ed. du Centre Pompidou, 2001 (cat. n° 139 p. 89) . N° isbn 2-84426-089-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

La Révolution surréaliste : Paris, Centre Pompidou, 6 mars-24 juin 2002. - Paris : Centre Pompidou, 2002 (sous la dir. de Werner Spies) (cit. p. 436) . N° isbn 2-84426-105-1

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Surrealism. The Poetry of Dreams : Brisbane, Gallery of Modern Art, 11 juin-2 octobre 2011. - Brisbane : Queensland Art Gallery, 2011 (sous la dir. de Didier Ottinger) (cat. n° 58 cit. et reprod. coul. p. 110, légende p. 304) . N° isbn 978-192-1503-269

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky