« Dessins sans limite », un laboratoire des possibles

Longtemps réduit à un simple travail préparatoire, le dessin s’est affranchi des conventions académiques tout au long du 20e siècle pour devenir un véritable laboratoire d’expérimentation. Les artistes ont exploré d’autres techniques – papiers collés, découpage, empreinte – et dépassé les limites de la feuille pour investir photographie, cinéma, image numérique et installation. Geste universel, le dessin fixe la mémoire d’un instant, raconte la petite et la grande histoire, et se déploie dans le temps, du croquis furtif au trait animé, de la rigueur calligraphique à l’improvisation de la performance.

Sans ordre chronologique, l’exposition propose un parcours où les œuvres dialoguent autour de quatre axes : étudier, raconter, tracer et animer.

Depuis la Renaissance, le dessin est un mode d’apprentissage et d’analyse : il permet à l’artiste de se former, d’explorer formes, espace et mouvement, tout en nourrissant sa réflexion. D’Henri Matisse à Amedeo Modigliani, en passant par Vassily Kandinsky, il demeure une étape préparatoire indispensable. Dans les arts du spectacle, maquettes et croquis matérialisent une intention : Marc Chagall comme Léon Bakst les utilisent pour présenter leurs projets de décors et costumes.

Mais le dessin se fait aussi récit. Sa rapidité d’exécution en fait un outil privilégié pour capter la vie quotidienne ou révéler l’invisible : les passagers du métro chez Jean Dubuffet, les marges sociales chez Georges Rouault ou Auguste Chabaud. Des satires de George Grosz aux animations de William Kentridge, il dénonce et témoigne d’une réalité historique. Ancré dans le présent, il ouvre aussi un espace d’introspection, comme chez Marlene Dumas qui interroge les tensions entre identité et société.

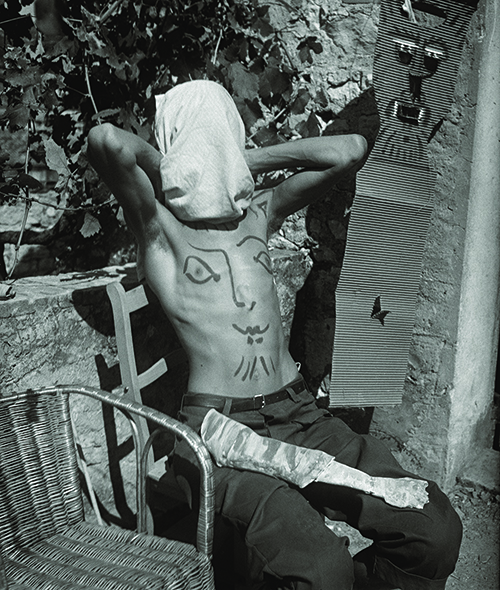

Au 20e siècle, le dessin devient trace : non plus transcription mais empreinte, mouvement du corps. L’acte graphique engage la matière physique, comme chez Robert Morris ou Giuseppe Penone, et rejoint l’écriture, non plus comme langage mais comme geste pur. De la calligraphie extrême-orientale à Roland Barthes, Brion Gysin ou Mark Tobey, l’écriture se fait image, le signe devient dessin. Avec Trisha Brown, Carolee Schneeman ou encore Robin Rhode, c’est le corps tout entier dans son rapport à l’espace qui fait dessin et lui donne ainsi une dimension performative.

Au 20e siècle, le dessin devient trace : non plus transcription mais empreinte, mouvement du corps.

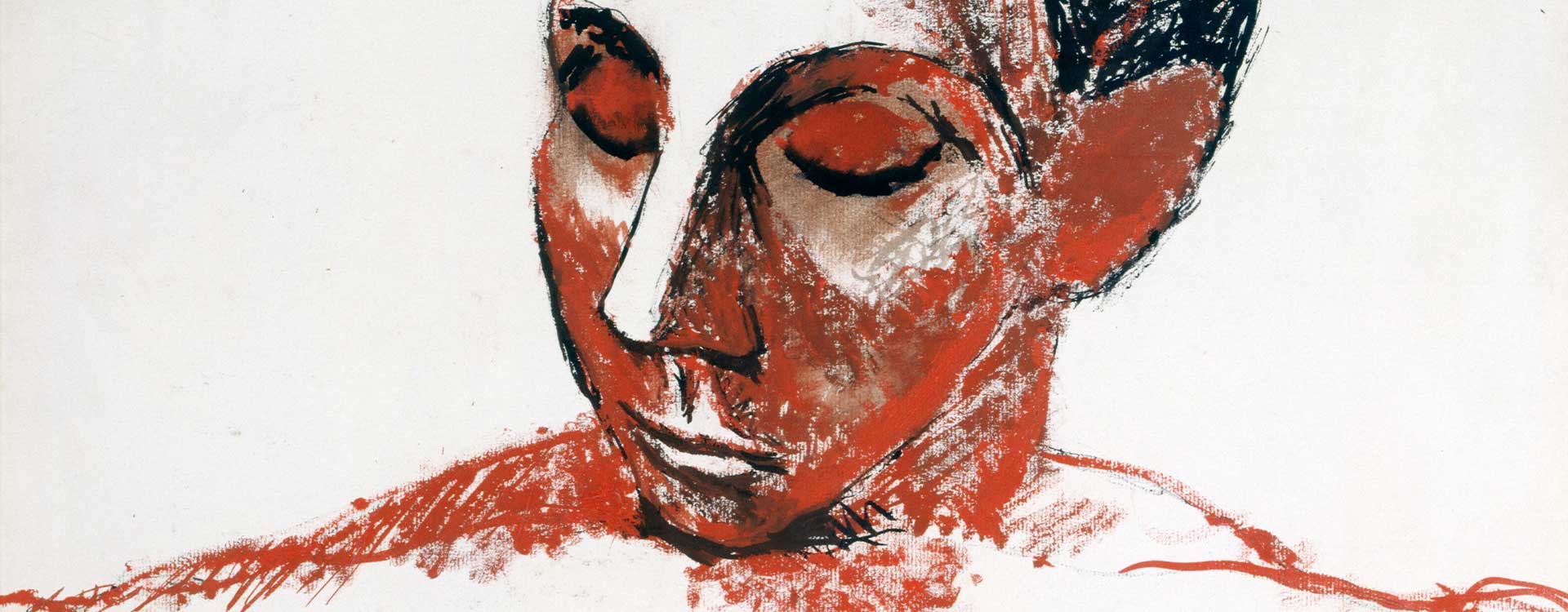

Alors que le dessin est par essence trajectoire dans l’espace avant d’être une forme, il s’est imposé dès le début du 20e siècle comme un médium idéal pour évoquer la durée. Des collages cubistes de Pablo Picasso et Georges Braque aux recherches optiques de Marcel Duchamp, de László Moholy-Nagy à François Morellet, Sol LeWitt ou Agnes Martin, il devient espace d’expérimentation pour traduire rythme, énergie et temps. Le dessin s’accorde au medium filmique, à travers les rythmiques géométriques de Vicking Eggeling, le tracé direct de la pellicule de Len Lye, ou encore la fluidité métamorphique de la ligne de Robert Breer.

À travers cette pluralité d’approches et de supports, « Dessins sans limite » invite à redécouvrir un art à la fois élémentaire et d’une étonnante richesse. Geste universel, parmi les premiers modes d’expression et d’apprentissage chez l’enfant, le dessin traverse les cultures et les époques. Des études préparatoires aux installations contemporaines, du trait le plus intime aux compositions monumentales et aux dessins d’animation, il se révèle comme un territoire sans cesse renouvelé, qui continue de nourrir la créativité des artistes et d’interroger notre regard sur le monde. ◼

À lire aussi

Dans l'agenda

Pablo Picasso, Femme à la tête rouge, 1906 - 1907

Gouache, fusain et encre sur papier, 63 × 48 cm

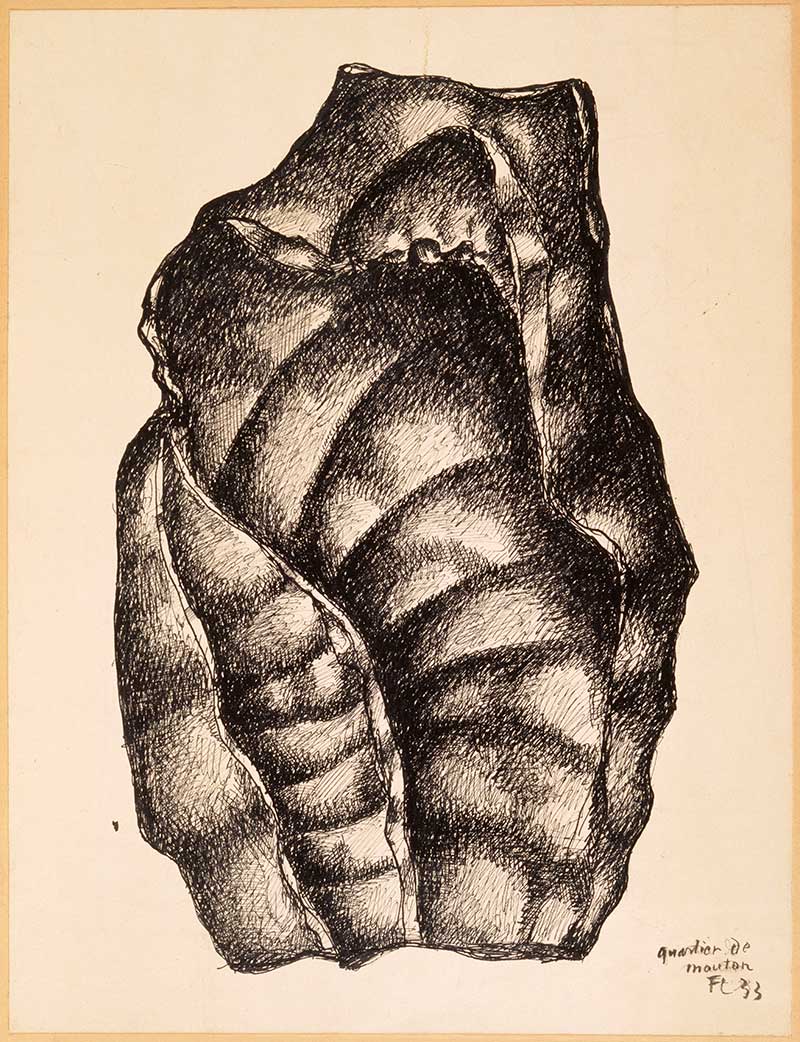

Fernand Léger, Quartier de mouton,1933

Encre de Chine sur papier 40 × 30,5 cm

Gilbert & George, The Bar n° 1 (Le bar n° 1), 1972

Fusain sur papier 220 × 500 × 350 cm (5 panneaux de dimensions variables)

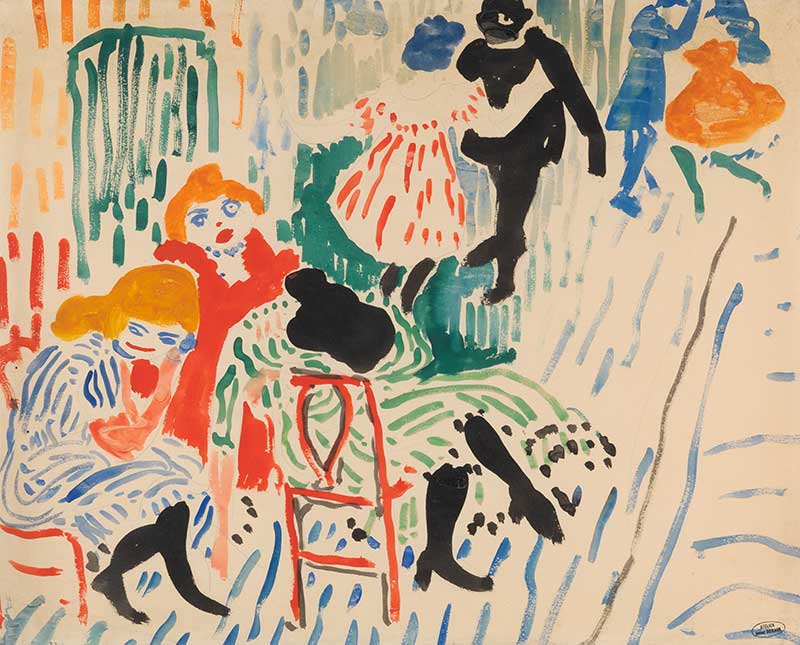

André Derain, Les Filles,1905-1906

Aquarelle, encre de Chine et mine graphite sur papier

42,5 × 53,5 cm

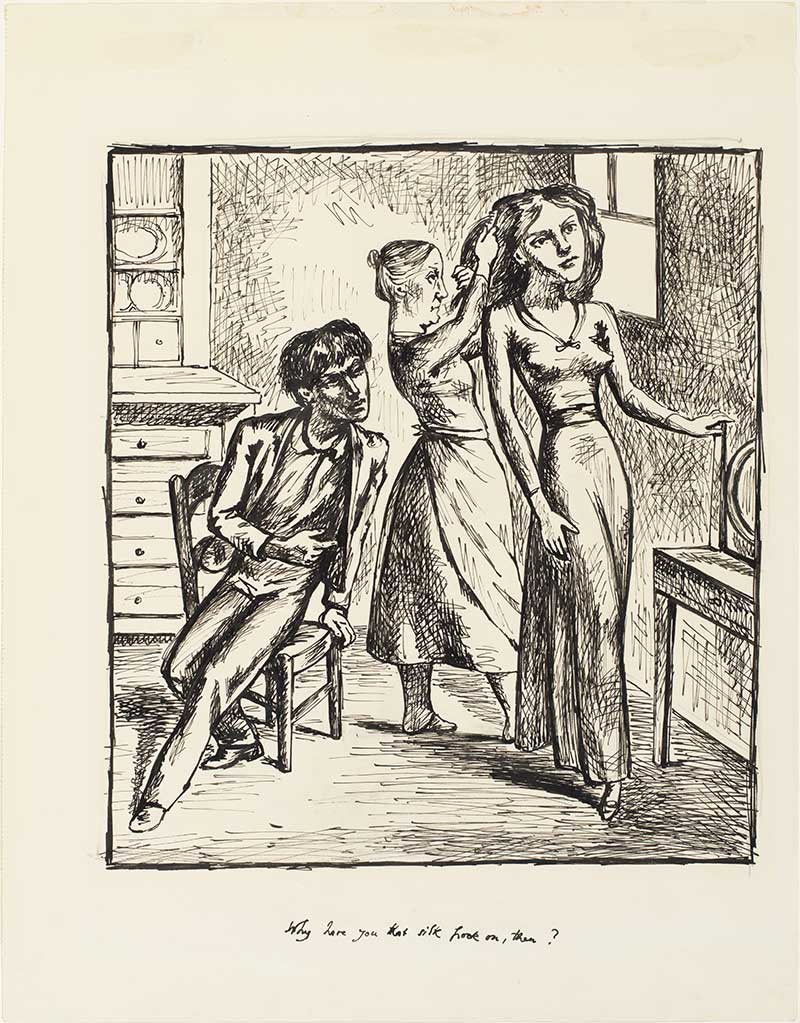

Balthus (Balthasar Klossowski de Rola, dit), Illustrations pour Les Hauts de Hurlevent « Why have you this silk frock on, then? » (« Alors pourquoi as-tu cette robe de soie ? »), 1933 - 1935

Encre de Chine, encre et mine graphite sur papier, 39,9 × 31,2 cm,

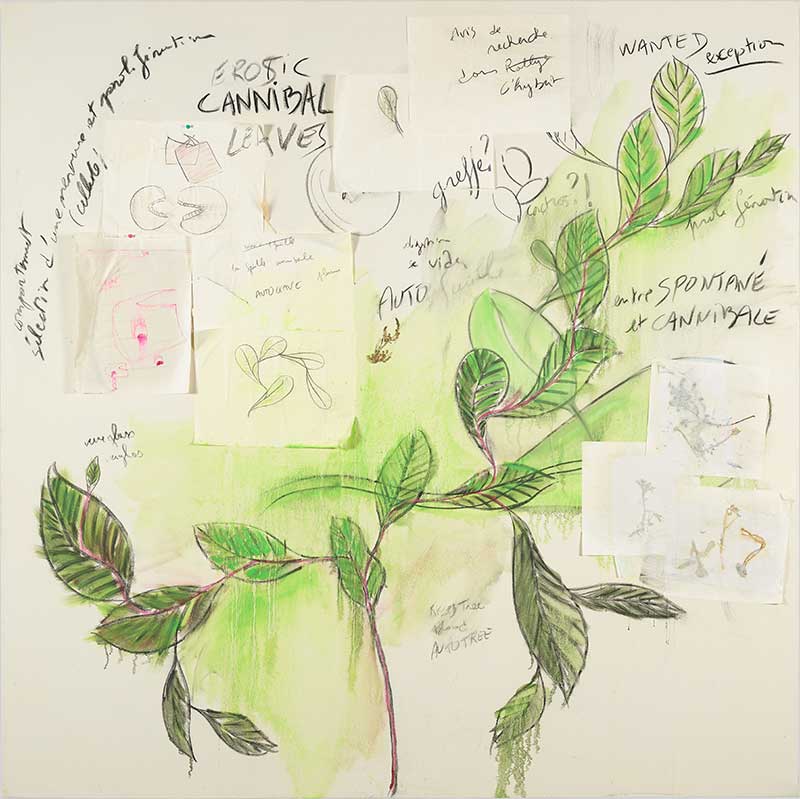

Fabrice Hyber, Erotic Cannibal Leaves, 2001

Fusain, feutre, pigment, acrylique, pastel, papier collé, végétaux séchés, punaises sur toile, 200 × 200 cm

Sonia Delaunay, Les Montres Zénith, 1914

Papiers de couleur découpés et collés sur papier, 66 × 81,5 cm

©Adagp, Paris, 2025, © Centre Pompidou

© Balthus, © Gilbert & George, © Succession Picasso 2025