Lionel Sabatté , alchimiste de la poussière

« J’étais parti chercher de la poussière dans le congélateur de mon atelier à Noisy », annonce tranquillement Lionel Sabatté en guise d’alibi pour son retard. Hors contexte, on croirait presque à une plaisanterie… Et pourtant… À l’heure où l’art contemporain ne cesse de se réinventer, entre quête de sens, urgence écologique et exploration des limites du corps, le finaliste du prix Marcel Duchamp 2025 apparaît comme l’un des artistes français les plus singuliers de sa génération. Délaissant les matériaux nobles, il choisit de travailler avec les reliefs du vivant — poussières humaines, peaux mortes, cheveux, fibres textiles, morceaux de bois ou de roche volcanique… — explorant cette zone fragile à la lisière de la disparition.

Délaissant les matériaux nobles, Lionel Sabatté choisit de travailler avec les reliefs du vivant — poussières humaines, peaux mortes, cheveux, fibres textiles, morceaux de bois ou de roche volcanique… — explorant cette zone fragile à la lisière de la disparition.

Installé sur un banc dans une grande salle du Musée d’Art Moderne de Paris, où se tient cette année la vingt-cinquième édition du prix, le presque quinqua revient sur son parcours d’une voix douce. Dessiner est un geste qu’il apprivoise dès sa plus tendre enfance, « une activité difficile à réfréner, dit-il. Je dessinais partout, sur tous mes livres. Comme une seconde respiration ». Noircir un carnet ou griffonner un coin de page relevait moins d’un apprentissage que d’une nécessité vitale, une manière de se situer dans le monde. « J’ai tout de suite su que ça ferait partie de ma vie, à tout jamais. »

Dessiner a toujours été une activité difficile à réfréner. Je dessinais partout, sur tous mes livres. Comme une seconde respiration.

Lionel Sabatté

Pourtant, le choix d’embrasser une carrière artistique ne s’impose pas immédiatement. Le natif de Toulouse, qui a longtemps vécu à Montauban et à La Réunion, se voit d’abord professeur de sport et suit un cursus à la faculté des sciences du sport d’Orsay, en région parisienne. Il aura fallu qu’un ami l’invite aux beaux-arts de Nancy pour qu’ait lieu une révélation — il a 21 ans : « J’ai découvert tout un territoire, dit-il, une autre approche du corps, du temps, de la matière. » Il entre donc à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris où il développe une solide technique en peinture et en sculpture, nourrie par ses connaissances en anatomie.

C’est pendant ces années d’étude qu’il apprend à élaguer, à réfréner cette pratique omniprésente du dessin : « Les études, ça m’a permis d’avoir un regard extérieur sur ce que je faisais. Le gros de mon travail d’artiste c’est d’élaguer un truc qui est là et qui déborde tout le temps. Sans ça, je serais un marginal qui fait des trucs. » Diplômé en 2003, il trace rapidement son sillon en dehors des chantiers battus du monde de l’art : « Ma pratique est hors du monde de l’art », admet-il volontiers.

En collaboration avec Art Basel Paris

À rebours, il l’est notamment par une radicalité qu’il a découverte dans les œuvres des Nouveaux réalistes exposés au Centre Pompidou — bien que son travail soit plus organique. Sa signature la plus marquante ? Son recours à la poussière comme matière première d’une partie de sa production. Un matériau composite qui n’appartient à personne et qui, paradoxalement, contient quelque chose de nous toustes : fibres textiles, cheveux, poils, cils, fragments minéraux… « La poussière, j’adore, parce que c’est un matériau qui est libre, qui nous représente tous », s’enthousiasme l’artiste qui la stocke au frais pour éviter la prolifération des mites. On comprend mieux alors la présence d’un congélateur à l’atelier.

La poussière, j’adore, parce que c’est un matériau qui est libre, qui nous représente tous.

Lionel Sabatté

Pour le prix Marcel Duchamp, Lionel Sabatté a balayé le Musée d’Art Moderne de Paris, ses coins et recoins, glanant ce qui avait échappé au personnel d’entretien. De quoi présenter une série inédite de ses dessins de poussière : sur de grandes surfaces blanches, des particules assemblées en mosaïques, révélant des visages évanescents, presque fantomatiques qui regardent le public : « On retrouve les traces de tous ceux qui sont passés. » Chaque fragment contient une mémoire : cellules mortes et cheveux racontent l’usure des corps, mais aussi le cycle de la vie. Pour Lionel Sabatté, le résidu est témoignage, le rejet un trésor.

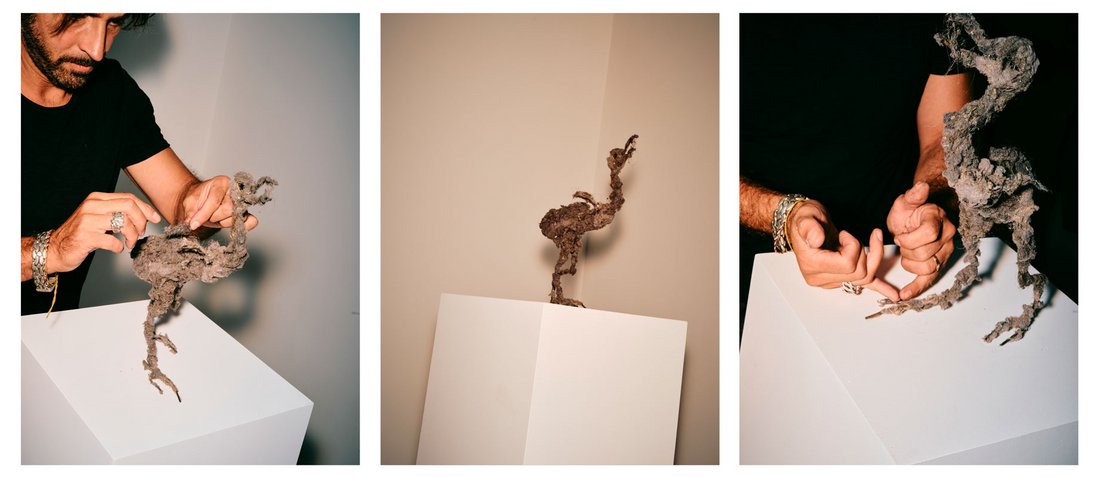

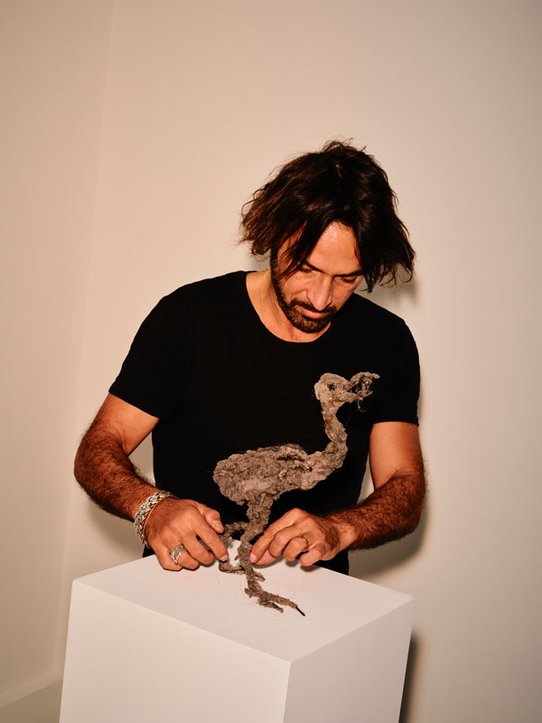

Toute cette démarche se trouve synthétisée dans sa sculpture de poussière d’un petit dodo, un juvénile sur un socle, dès la première salle, qui présente cette année une œuvre de chaque finaliste. Cet oiseau pataud, incapable de voler, dont la disparition prématurée au 17e siècle est emblématique de l’hubris humain, porte la mémoire d’une tragédie naturaliste. Le comble ? Sa création, qui date de l’après-Covid, est entièrement fabriquée à partir de poussière ramassée dans les couloirs de la station de métro de Châtelet-les-Halles, et donc composée du patrimoine génétique des descendants de ceux qui l’ont massacré il y a trois siècles. Conscience aiguë de la disparition d’une part, élan vital de la création d’autre part.

Plus loin, d’autres volatiles sont présentés : des sculptures récentes faites de pouzzolane, une roche provenant de scories volcaniques, et de chaux — un mortier utilisé jadis par les Romains. De cette matière rugueuse naissent de grandes créatures hybrides : des oiseaux monumentaux, comme éclos du centre de la Terre, dont on peine à dire s’ils viennent de la préhistoire ou d’un futur plus ou moins lointain — c’est, là encore, une histoire de cycles. Figures étranges et horrifiques, à la fois fossiles de dinosaures et silhouettes d’oiseaux vieillards, elles semblent veiller sur un territoire en mutation.

C’est d’ailleurs l’une des forces de la proposition de Lionel Sabatté pour le prix Marcel Duchamp : la manière qu’il a de s’approprier l’espace, pour le penser comme un parcours jalonné d’une succession de rencontres et de dialogues entre et avec les pièces empruntant à différents médiums. « Le lieu offrait la possibilité d’articuler quelque chose… Comme une chorégraphie, presque. Penser l’exposition comme une exploration, c’est quelque chose que j’adore », confie l’artiste — une approche immersive qui n’est pas sans rappeler sa fascination pour le sculpteur et vidéaste Bruce Nauman, qu’il découvre lors d’une exposition au Centre Pompidou en 1997/1998.

En plus des dessins et des sculptures, il y a ce carré de tissu constitué de peaux mortes, suspendu dans la rotonde, et une grande toile, réalisée pour l’occasion, travaillée à même le sol dans son atelier. « Des compositions qui évoquent des géologies d’où émergeraient des formes de vie, je m’imagine d’autres planètes et une activité volcanique ou tellurique. Qu’on puisse se dire que toutes les autres pièces auraient pu naître de l’univers proposé par la toile. »

Mes compositions évoquent des géologies d’où émergeraient des formes de vie, je m’imagine d’autres planètes et une activité volcanique ou tellurique.

Lionel Sabatté

Au-delà de ses expérimentations, Lionel Sabatté est animé par une profonde volonté de partager. « Ce qui m’a donné envie de partager, c’est de voir d’autres artistes qui arrivaient à le faire, et je me suis dit que je pouvais faire exister les choses. » Si son œuvre intrigue, c’est parce qu’elle repose sur une posture éthique et humaine et ne cesse de questionner notre finitude : ses créations ne célèbrent pas la pérennité, mais au contraire la fragilité, l’impermanence et la puissance de métamorphose du vivant. Donnant une seconde vie à ce que nous laissons derrière nous, Lionel Sabatté nous invite à reconsidérer notre rapport au monde. ◼

Lionel Sabatté est représentée par la galerie Ceysson & Bénétière, Paris

À lire aussi

Dans l'agenda

L'artiste Lionel Sabaté sur le montage de l'exposition

Photo © Guillaume Blot