Rive droite, rive gauche : balade dans les lieux du « Paris noir »

Paris, scène cosmopolitique de la modernité, se dessine à la lumière des parcours des artistes noir·es depuis les années 1950. Au fil des décennies, galeries, musées, clubs de jazz, librairies, journaux, forment un maillage complet de lieux de création. Multiples sont les raisons qui attirent les artistes venu·es des États-Unis, des Caraïbes, d'Amérique du Sud ou d'Afrique, vers la capitale : fuite du racisme ou des conditions politiques dans leurs pays, formation dans les ateliers et les écoles, recherche d'une visibilité internationale. L'histoire des lieux raconte leurs engagements : surréalisme afro-atlantique, débats entourant la décolonisation, mouvements indépendantistes ou encore défense des droits civiques.

Au sortir de la guerre, le Paris bohème accueille une population qui apprécie l'accessibilité et l'ouverture sociale de la capitale. Plusieurs artistes, tel Richard Wright, sont frappés par la topographie de la ville. « Un grand nombre insiste sur le fait que Paris dans le tracé même de la ville, n'est pas linéaire contrairement aux villes américaines, relève Éva Barois De Caevel, co-commissaire avec Alicia Knock de l’exposition « Paris Noir ». Paris ménage des sinuosités dans lesquelles on peut se perdre, faire des rencontres, déambuler ».

Paris offre aussi une plasticité créative à tous les arts : peinture, photographie, sculpture, musique, littérature. La ville est traversée par un foisonnement de courants : le surréalisme, l'existentialisme, le situationnisme.

Paris offre aussi une plasticité créative à tous les arts : peinture, photographie, sculpture, musique, littérature. La ville est traversée par un foisonnement de courants : le surréalisme, l'existentialisme, le situationnisme. L’écrivain et penseur martiniquais Édouard Glissant (disparu en 2011) formalise l’idée d’une communauté du « Tout-Monde » travaillant à Paris « la mémoire de plusieurs continents et de multiples histoires ». La rue et l’espace public y tiennent une place centrale, devenant des espaces politiques et communautaires. La Piazza du Centre Pompidou se rattache à cet espace public de rencontres et de mobilisation. En décembre 1983, c’est même là que débouche la grande « Marche pour l’égalité et contre le racisme », comme un symbole. Visite guidée des lieux qui racontent, au fil du temps, le « Paris noir ».

Collection of halley k harrisburg and Michael Rosenfeld, New York

© Estate of Beauford Delaney, by permission of Derek L. Spratley, Esquire, Court Appointed Administrator, Courtesy of Michael Rosenfeld Gallery LLC, New York

Photo Courtesy of Michael Rosenfeld Gallery LLC, New York

Le Quartier latin

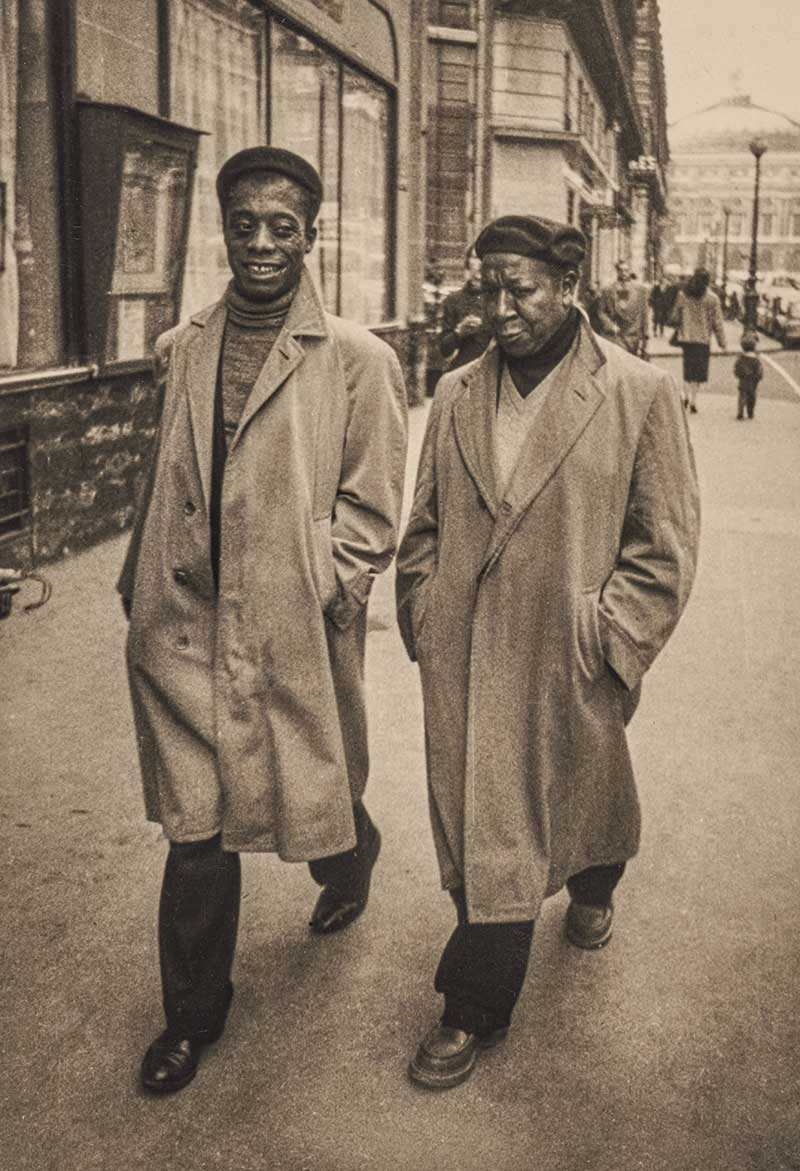

Ayant fui les États-Unis, les écrivains américains William Gardner Smith (né à Philadelphie en 1927) et James Baldwin (1924-1987) sont deux figures du Quartier latin de l’après-guerre. Journaliste du Pittsburgh Courier après de brillantes études à l’université, William Gardner Smith s’installe en France avec son épouse après avoir été démobilisé. Il écrit là plusieurs de ses textes dénonçant le racisme ordinaire aux États-Unis. Il rejoint un autre écrivain américain, James Baldwin. Victime d'un viol à 10 ans (commis par deux officiers de la police de New York), Baldwin, homosexuel, quitte les États-Unis pour la rive gauche de Paris à l’âge de 24 ans. Il s’engage dans un certain radicalisme culturel.

Dans le Quartier latin, la librairie Présence Africaine est un lieu de rencontre pour les diasporas africaines. […] S’y rencontraient alors les poètes Léopold Sédar Senghor ou encore Léon-Gontran Damas.

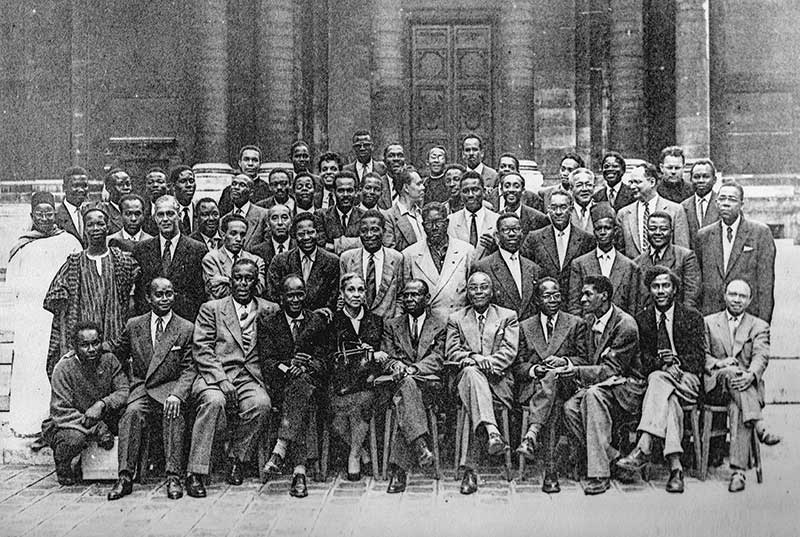

Guide parisien depuis 2011, Kévi Donat fait revivre avec ses balades dans la capitale ce « Paris noir » de la rive gauche. Il y raconte un pan historique et politique, souvent méconnu. Il retrace, au fil des étapes, les parcours de l'écrivain Richard Wright, de la dramaturge et journaliste Maryse Condé (disparue en 2024), des militantes de la cause noire dans les années 1930 Jeanne et Paulette Nardal (inspiratrices du courant de la négritude), ou encore de Suzanne Lacascade, écrivaine antillaise (1884-1966). Toutes ces femmes qui sont passées par l'université de la Sorbonne, « lieu du Congrès de 1956 qui avec le discours de Césaire donne corps à une pensée panafricaine et anticoloniale », raconte Kévi Donat. Pourtant, nulle trace d'elles sur la photo de 1956.

Dans le même quartier, la librairie Présence Africaine est un lieu de rencontre pour les diasporas africaines. Fondée en 1947 par l’intellectuel sénégalais Alioune Diop (1910-1980), elle est située rue des Écoles, et existe toujours aujourd’hui. S’y rencontraient alors les poètes Léopold Sédar Senghor ou encore Léon-Gontran Damas.

Les ateliers d’artistes

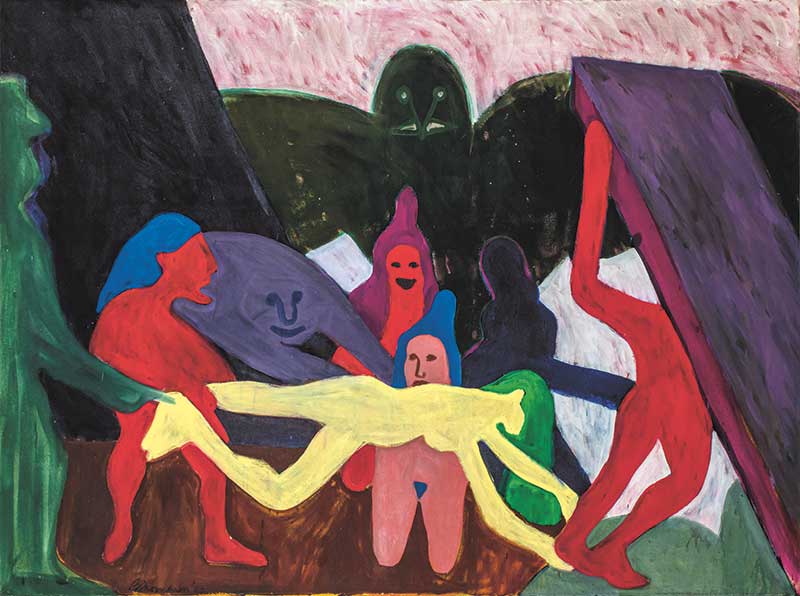

Paris fait aussi figure d’école. Étudier, pratiquer son art attire ces artistes vers la capitale. Aidés pour certains par des systèmes de bourses, ils sont inscrits dans les écoles d’art (Beaux-Arts, Arts décoratifs) ou d’architecture. Les ateliers occupent une place à part dans le « Paris Noir » des artistes plasticiens. Ceux du Russe Ossip Zadkine et de Fernand Léger, deux contemporains du 20e siècle, sont des incubateurs de jeunes talents : on vient s’y former, échanger, se nourrir. Zadkine s’est installé rue d’Assas dès 1910 et reçoit nombre de jeunes artistes noirs. Dans les années 1950, le peintre John Wilson, dont on peut voir dans l’exposition la peinture Mode Of Production (1949), fréquente l’atelier de Fernand Léger à Montmartre. De même que le peintre Kelly Williams. Il y réalise ses peintures lumineuses visibles sous ultraviolet : un procédé permettant de révéler l’invisibilité raciale. Nombre d’artistes ont leur propre atelier : le sculpteur américain Harold B. Cousins (1916–1992) pose dans son atelier en 1955 ; le peintre et sculpteur cubain Agustin Cardenas dans son studio en 1965 ; l’artiste abstrait américain Bill Hutson (1936–2022) est photographié dans son studio en 1963 ; le peintre cubain Guido Llinás (1923–2005) dans son atelier de Vincennes en 1971. De nationalité américaine, le peintre Herbert Gentry, né à Pittsburgh en 1919 et disparu à Stockholm en 2003, a aussi loué un atelier à Paris.

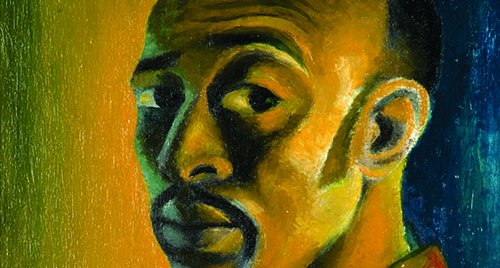

Plusieurs toiles de Beauford Delaney, que l'on peut voir dans l'exposition, sont identifiables grâce à ce jaune saisissant. Dans les années 1950, l'atelier du peintre est situé rue Vercingétorix, dans le 14e.

Plusieurs toiles de Beauford Delaney, que l'on peut voir dans l'exposition, sont identifiables grâce à ce jaune saisissant. Dans les années 1950, l'atelier du peintre est situé rue Vercingétorix, dans le 14e. L'écrivain Henri Miller parle de son adresse parisienne comme d'un « lieu de pèlerinage ». Il le décrit dans un texte de 1973, que l'on retrouve dans l'exposition : « un minuscule appartement baigné de lumière », « ses toiles brillent de couleurs claires et vives, de teintes d'arc-en-ciel » .

Les clubs de jazz parisiens

Évidemment la musique a ses quartiers dans les clubs de jazz et les artistes noirs sont photographiés par leurs contemporains dans le Paris d'après-guerre. Le photographe et réalisateur américain Gordon Parks (1912-2006), dont on voit dans l'exposition la photographie de jam session rue du Vieux-Colombier, retranscrit bien l'ambiance qui règne dans ces clubs de la rive gauche. Le jazz et le freejazz influencent les artistes visuels, qui dans leurs représentations saisissent la force politique de la lutte pour l'émancipation. Diffusé dans l'exposition, le film Harlem-sur Seine met à l'honneur l'un de ces lieux de musique où se produit le chanteur africain-américain John Littleton. Il mentionne d'autres lieux de rencontre: le Blue Note, la Cigale, le Harry's Bar, Chez Haynes, disséminés dans les arrondissements parisiens. Certains peintres les représentent également dans leurs œuvres, comme Herbert Gentry (1919-2003) avec son tableau Chez Honey, du nom d'une cave ouverte en 1948 où se réunissait une foule de fêtards.

Galeries et musées (Louvre et Musée de l'Homme)

Fondée par le peintre Haywood Bill Rivers (1922-2002), la Galerie Huit, située au 8 rue Saint-Julien-le-Pauvre (5e) , devient un point de rendez-vous des artistes américains expatriés qui s'imprègnent de l'art informel français. Les toiles de ce peintre (dont une est exposée dans « Paris Noir ») s'inspirent des quilts qu'il confectionnait enfant, en Caroline du Nord. Dans les années 1980, un tissu de galeries ouvertes à tous les continents se déploie dans Paris. Dans le 4e arrondissement, Laurence Choko ouvre la galerie Intemporel où elle expose des artistes haïtiens. En 1988, Frédéric Roulette, la galerie Horloge, dans le quartier de Beaubourg dans laquelle il décloisonne les disciplines. Rappelant l'esprit universel de la création artistique, Raphaël Doueb ouvre en 1992 la galerie Le monde de l'Art dans le 10e, laquelle organise de très nombreuses expositions au début des années 1990.

Le Sud-africain Ernest Mancoba est un habitué du Louvre. Arrivé à Paris en 1938, il étudie les objets africains et s'en inspire pour des œuvres reproduisant le motif du masque.

En dehors des galeries, les musées sont des espaces privilégiés où les jeunes artistes viennent se nourrir. Le peintre figuratif américain Bob Thomson, dont un des tableaux est visible dans l'exposition, explique que c'est en voyant une toile de Poussin,les Pastorales, qu'il a eu l'idée de s'en inspirer pour Le Triomphe de Bachus, réalisé en 1964. Découvrant la peinture classique ou le fauvisme, les artistes africains développent un regard subjectif et critique qui nourrit leurs créations. Le Sud-africain Ernest Mancoba est un habitué du Louvre. Arrivé à Paris en 1938, il étudie les objets africains et s'en inspire pour des œuvres reproduisant le motif du masque. Dans l'exposition, on découvre son tableau Peinture 1965, lequel s'inspire du masque kota du Gabon qu'il déconstruit en variations colorées. Dans les années 1950-1960, le Musée de l'Homme est aussi une destination pour nombre d'afro-modernistes parmi lesquels le peintre d'origine éthiopienne Skunder Boghossian qui vivait à Paris dans cette décennie mais aussi Beauford Delaney.

Pour autant, comme le souligne le guide Kévi Donat, il faut se garder d'une vision trop schématique du rôle qu'ont joué à l'époque ce genre d'institutions. « Le Musée de l'Homme à partir de l'après-guerre ouvre ses portes aux artistes noirs, comme il l'a fait pour les Résistants durant la guerre, confirme-t-il, mais en même temps, il expose le moulage et le corps empaillé de Sarah Baartman dite la "Vénus hottentote" comme une attraction jusqu'en 1974, avant d'être rendu à l'Afrique du Sud en 2002 ». Si les institutions jouent leur rôle d'ouverture à toutes les formes d'art, elles portent aussi les clichés de leur époque.

La rue

À la fin des années 1960, la rue devient un espace de mobilisation et de solidarité : manifestations de 1967 en Guadeloupe, mouvements de 1968, manifestation de soutien au mouvement des droits civiques… Dans les années 1970, l'image de Paris, terre d'accueil se fissure sur la dénonciation des conditions de vie dans les foyers de travailleurs immigrés dans lesquels entrent des photographes.

Dans les années 1970, l'image de Paris, terre d'accueil se fissure sur la dénonciation des conditions de vie dans les foyers de travailleurs immigrés dans lesquels entrent des photographes.

Dans le Paris des années 1980, la rue devient, comme à New York, un lieu d'exposition à ciel ouvert. Un artiste comme Jean-Michel Basquiat (1960-1988) incarne ce courant underground. Tout au long de l'exposition, la rue est mise en avant dans les œuvres elles-mêmes : des affiches sur les murs, aux manifestations. Des lieux sont suggérés dans les vidéos : le travail artistique d'un Malik Sylla, les concerts, les cinémas, les bals zouks, les scènes de DJs, de hip hop.

Les Frigos et l'Hôpital éphémère : le Paris alternatif des années 1980-1990

Les ateliers autogérés Les Frigos (dans le 13e arrondissement) et l'Hôpital éphémère (dans le 18e) forment une scène artistique foisonnante. La culture hip-hop commence à être reconnue par les sphères institutionnelles. De 1990 à 1997 sur l'ancien site de l'hôpital Bretonneau, l'Hôpital éphémère propose des résidences, des répétitions de musique et de danse, des expositions. C'est aussi un lieu de mode fréquenté par l'artiste Lamine Badian Kouyaté, fondateur de la marque XULY.Bët, lequel habille Janet Jackson et Keziah Jones.

Squats, friches viennent compléter un tissu de jeunes galeries comme l'Intemporel ou Black New Arts. Les dialogues entre la capitale et l'Afrique sont portés par des associations comme La Revue Noire ou Afrique en créations qui sont autant d'espaces de prise de parole. L'espace public est aussi un terrain de choix. On se souvient tous de l'exposition monumentale de l'artiste sénégalais Ousmane Sow qui avait investi le pont des Arts en 1999. « Paris Noir », comme une invitation à retrouver la trace des artistes qui ont fait de la capitale un creuset culturel et créatif. ◼

À lire aussi

Dans l'agenda

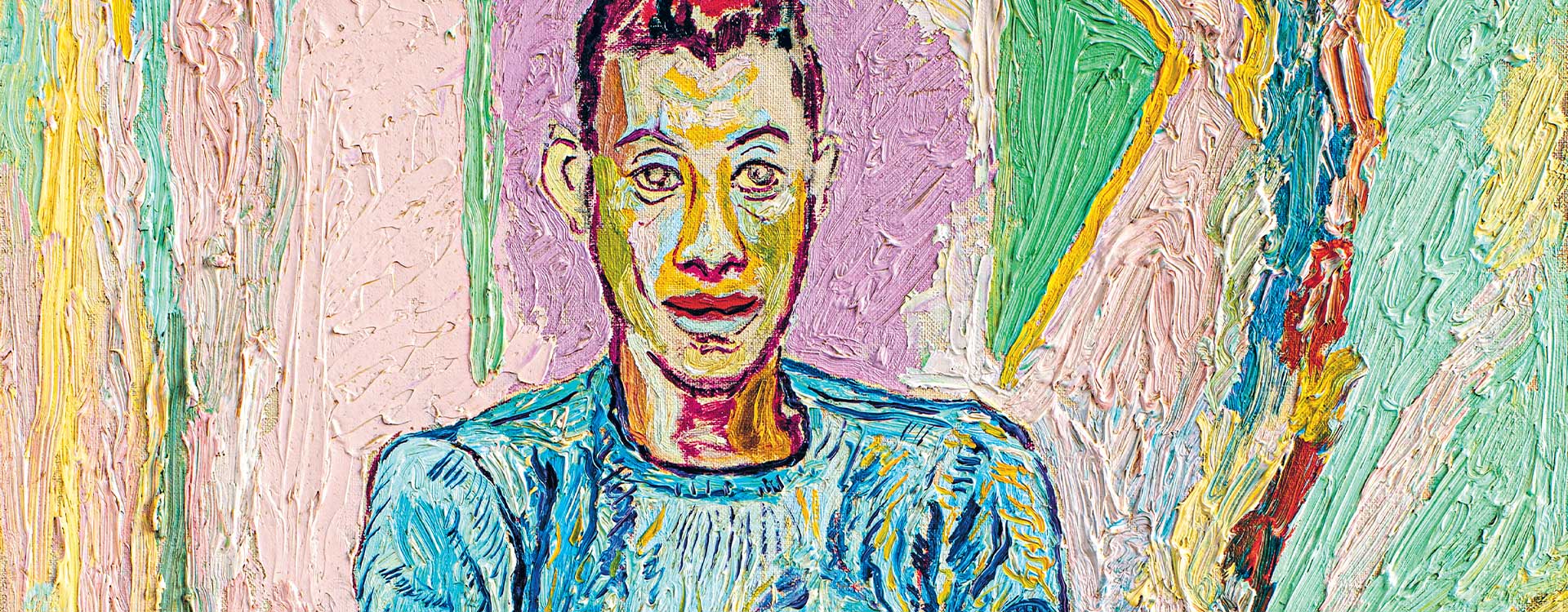

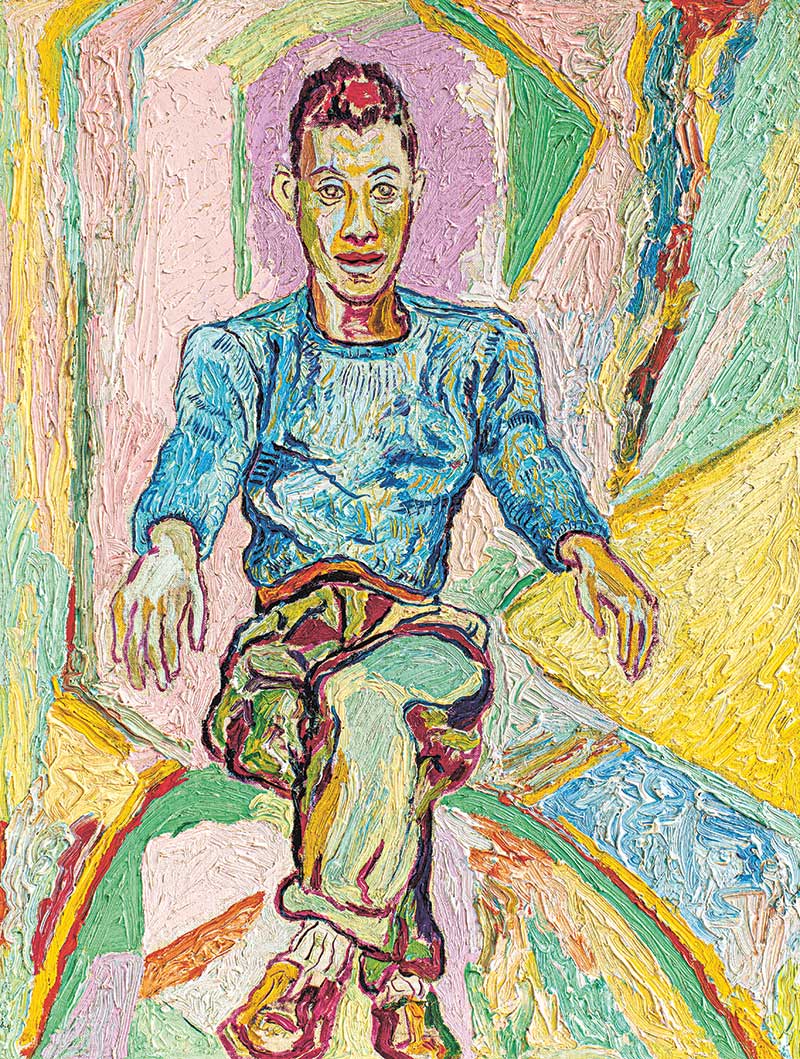

Beauford Delaney, James Baldwin, vers 1945-1950

Huile sur toile, 61 × 45,7 cm

Collection of halley k harrisburg and Michael Rosenfeld, New York

© Estate of Beauford Delaney, by permission of Derek L. Spratley, Esquire, Court Appointed Administrator, Courtesy of Michael Rosenfeld Gallery LLC, New York

Photo Courtesy of Michael Rosenfeld Gallery LLC, New York