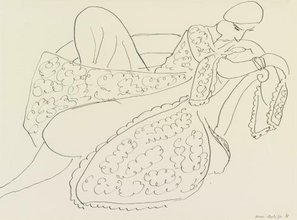

Le Chapeau fleuri

[1919]

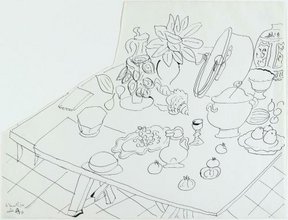

Le Chapeau fleuri

[1919]

| Domaine | Dessin |

|---|---|

| Technique | Encre sur papier vélin |

| Dimensions | 36,6 x 27 cm |

| Acquisition | Achat, 1984 |

| N° d'inventaire | AM 1984-52 |

Informations détaillées

| Artiste |

Henri Matisse

(1869, France - 1954, France) |

|---|---|

| Titre principal | Le Chapeau fleuri |

| Date de création | [1919] |

| Domaine | Dessin |

| Technique | Encre sur papier vélin |

| Stade de la creation | Etude |

| Dimensions | 36,6 x 27 cm |

| Acquisition | Achat, 1984 |

| Secteur de collection | Cabinet d'art graphique |

| N° d'inventaire | AM 1984-52 |

Analyse

Bien que son titre le désigne comme une étude pour la toile Le Chapeau jaune de 1929, la date d'exécution du dessin du MNAM doit être avancée d'une décennie, à l'année 1919 durant laquelle Matisse peignit Femme debout en blanc devant une armoire à glace. C'est à Dominique Fourcade que l'on doit ce rapprochement fondé sur une photographie archivée par la galerie Berheim-Jeune avec laquelle Matisse était alors sous contrat1. La localisation de la toile reste aujourd'hui inconnue mais le cliché ne laisse aucun doute sur les liens entre le dessin et la peinture qui partagent un même sujet et un traitement plastique extrêmement simplifié.

Ce thème du reflet se rattache aux recherches effectuées par Matisse sur les équivalences entre dessin, peinture et sculpture. Ainsi la juxtaposition sur un support unique de différents points de vue d'un même objet tente de matérialiser la virtuelle tridimensionnalité de la représentation plane. Le miroir en est l'instrument d'analyse. Par l'incrustation dans le champ du regard d'objets situés hors cadre (commode-tableau-bouquet), il autorise une composition complexe jouant des apparitions, proximités, décalages et hasards formels. Cet intérêt se rattache aux expériences picturales de l'artiste sur les modes de l'inversion, du raccourci, de la mise en abîme. Favorisées ici par le reflet, elles extrapolent, tout en la respectant, la réalité de l'espace observé pour engendrer un monde à la fois plan — ramené au plat de la glace — et synthétique2. Entre 1919 et 1921, Matisse développera ce propos en utilisant en particulier le psyché ovale d'une coiffeuse de son mobilier3. Ce miroir tour à tour plombé, transparent ou lumineux symbolise le travail retranché, spéculaire, de la première période niçoise, tout entière vouée à un immobile face à face avec le modèle, « foyer de l'énergie créatrice ».

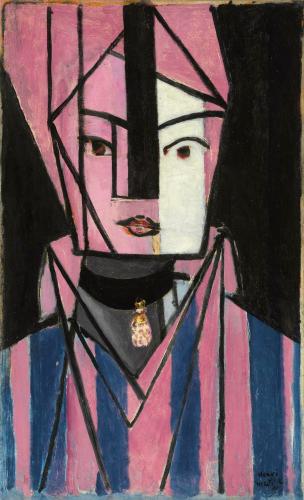

Le thème du chapeau apporte une dimension supplémentaire à cette problématique. Il ne joue pas ici le rôle d'un accessoire ornemental ou d'un déclencheur émotionnel à l'inspiration de l'artiste. Sa fonction semble avant tout graphique — arabesque linéaire architecturant la tête — et chromatique — condensateur ou modulateur de la couleur. En effet les relations entretenues par le dessin du MNAM avec les toiles Le Chapeau jaune (1929) et La Robe jaune (1929-1931) le situe dans la perspective de la recherche d'une « nouvelle qualité de lumière »4. Le chapeau formerait ainsi une sorte d'ample réflecteur utile à l'éclairage du visage.

Dans ces œuvres, les jeunes femmes à contre-jour absorbent la clarté réfléchie des miroirs ou du diptyque de la fenêtre. Si les toiles retiennent le point de vue frontal, elles travaillent dans leur domaine, celui de la couleur, à révéler les incidences qui changent les équilibres des rapports chromatiques5 : ici un jaune contaminé par un violet, là un vert transformé par un rouge. Le reflet n'y est plus comme dans le dessin et la peinture de 1919 l'inscription d'un motif dans le motif, il est la modification d'une couleur par une couleur, la tension de deux complémentaires. La connexion des thèmes miroir/chapeau paraît donc, à l'analyse, constituer un module sémantique capable de traiter l'objet paradoxal « du volume de la couleur ».

Anne Baldessari

Notes :

1. Dominique Fourcade, Cahiers du MNAM, n° 13, 1984, p. 10. Par contre, Pierre Schneider reproduit l'Étude pour « Le Chapeau jaune » sous l'intitulé Femme au chapeau, reflétée dans la glace, la datant approximativement de 1922, inPierre Schneider, Matisse, Paris, Flammarion, 1984, p. 426, repr.

2. Jean Clair, « La Tentation de l'Orient », La Nouvelle Revue Française, n° 21, juillet 1970 p. 67.

3. Cf les œuvres : La Fenêtre fermée, 1918-1919 (huile sur toile, 54 x 44,4 cm, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond); Intérieur au cahier noir, 1918 (huile sur carton, 32,5 x 40 cm, collection particulière); La Liseuse distraite, 1919 (huile sur toile, 29 x 36 cm, The Tate Gallery, Londres); La Séance de peinture, 1919 (huile sur toile, 74 X 93 cm, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimbourg); Le Petit déjeuner, 1920 (huile sur toile, 61x71 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphie; Nu assis au turban, reflété dans le miroir, 1921 (huile, 38 X 39,9 cm, Art Gallery of Ontario, Ontario, Zacks Collection).

4. « Entretien avec Tériade », in Henri Matisse, Écrits et propos sur l'art, édition établie par Dominique Fourcade, Paris, Hermann, 1972., pp. 101-102.

5. Cf. le chapitre consacré à cette toile dans Alfred H. Barr, Matisse, his Art and his Public, New York, The Museum of Modern Art, 1951, pp. 215-216.

Source :

Extrait du catalogue Œuvres de Matisse, catalogue établi par Isabelle Monod-Fontaine, Anne Baldassari et Claude Laugier, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1989

Bibliographie

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse, la collection du Centre Georges Pompidou, Musée national d''art moderne : Lyon, Musée des Beaux-Arts, 2 avril-28 juin 1998. - Paris : éd. Centre Pompidou (sous la dir. de Claude Laugier, Isabelle Monod-Fontaine et Philippe Durey) (cit. et reprod. coul. p. 41) . N° isbn 2-85850-946-8

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Henri Matisse : Figure, couleur, espace : Bâle, Fondation Beyeler.- Riehen/Bâle : Fondation Beyeler, 2006 (cit. p. 189) . N° isbn 3-905632-44-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Henri Matisse : The Colour of Ideas. Masterpieces from the Centre Pompidou, Paris : Budapest, Museum of Fine Arts, 30 juin-16 octobre 2022. - Paris/Budapest : éd. Centre Pompidou/Museum of Fine Arts, 2022 (sous la dir. d''Aurélie Verdier et David Fehér) (cat. n° 54 reprod. coul. p. 182) . N° isbn 978-615-5987-85-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky