Dessin automatique

1925 - 1926

Dessin automatique

1925 - 1926

| Domaine | Dessin |

|---|---|

| Technique | Encre de Chine sur papier |

| Dimensions | 31,5 x 24,5 cm |

| Acquisition | Achat, 1982 |

| N° d'inventaire | AM 1981-596 |

Informations détaillées

| Artiste |

André Masson

(1896, France - 1987, France) |

|---|---|

| Titre principal | Dessin automatique |

| Date de création | 1925 - 1926 |

| Domaine | Dessin |

| Technique | Encre de Chine sur papier |

| Dimensions | 31,5 x 24,5 cm |

| Inscriptions | Signé et daté à l'encre de Chine en bas à droite : André Masson / 1925 (repris à l'encre de Chine) : 26 |

| Acquisition | Achat, 1982 |

| Secteur de collection | Cabinet d'art graphique |

| N° d'inventaire | AM 1981-596 |

Analyse

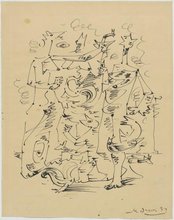

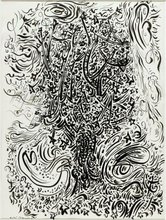

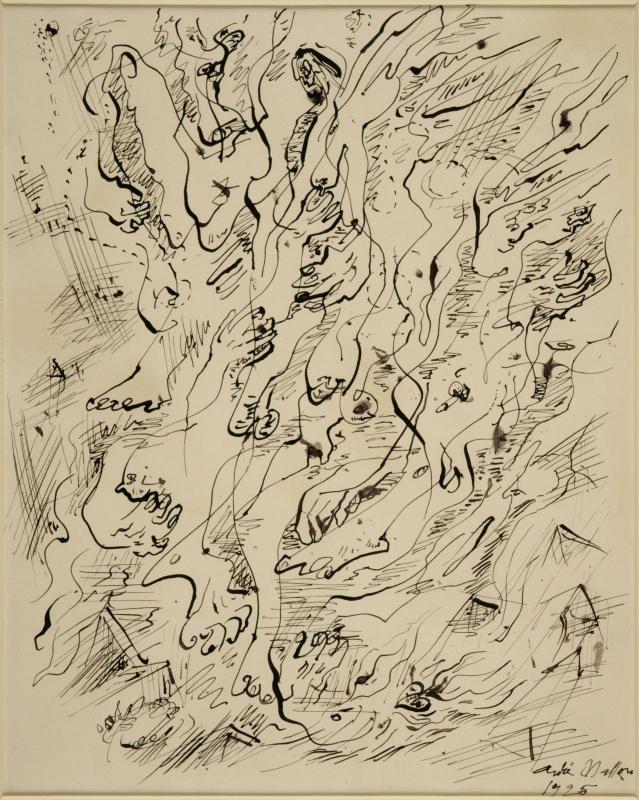

Au creux d’une composition qui, avec ses instruments à cordes, ses phylactères et ses effets de faux bois, semblait destinée à perpétuer l’esprit néo-classique des toiles récentes de Derain ou une version décorative du cubisme analytique – dans le ton du « retour à l’ordre » des années d’après-guerre – sont entassés des motifs incongrus : des mains, un pied, quelques seins, pas de visage. L’œuvre, directement reliée à quelques autres où prolifèrent aussi des mains, n’est pas vainement intitulée Le Dessin : non seulement parce qu’est ainsi désignée l’origine de tout tracé, de toute pulsion figurative dans le corps, mais, plus directement, parce que l’exercice du dessin, et en particulier du dessin automatique – la main libérée des injonctions du cerveau – fut pour Masson la voie privilégiée par laquelle il s’est rejoint lui-même, au tournant de 1923 et 1924. Installé dans un atelier sordide du xve arrondissement à Paris, rue Blomet, il avait pour voisin Miró et réunissait autour de lui un groupe d’amis peintres et poètes, dont Michel Leiris, qui lui dédia précisément à cette époque son poème intitulé Désert de mains. Le peintre sortait à peine d’une expérience tragique de la guerre, sur les fronts de la Somme et du Chemin des Dames, en 1916-1917 ; il y avait été grièvement blessé et, qui plus est, conduit aux frontières de la folie ; désormais, sans compter les moments de dépression, un sentiment permanent et contradictoire de hantise et de fascination à l’égard de la violence le possédait. « Il avait connu des choses terribles dont il ne parlait qu’avec une extrême discrétion », se souviendra Georges Limbour, un de ses proches de la rue Blomet ; l’artiste lui-même avait reconnu que son « moi avait été saccagé. Pour toujours ». On serait donc en droit d’interpréter toute son œuvre à travers le prisme de ce traumatisme inaugural, comme la mise à l’épreuve de la capacité de l’image à transmuer l’innommable en fête dionysiaque paradoxale et à inscrire – selon les mots, cette fois, de Michel Leiris – « une vue tragique de la condition humaine » dans la figuration plus globale d’un « monde héraclitéen où rien n’est fixe et qui ne vit que de conflits ».

Ainsi de ses dessins automatiques, dont la pratique a précédé de peu la rencontre de Masson avec André Breton, en février 1924, et la fusion du groupe de la rue Blomet au sein du surréalisme : si Breton et ses amis s’y sont avant tout émerveillés, comme dans la poésie contemporaine de Robert Desnos, des puissances d’invention à l’œuvre dans « l’automatisme psychique pur », on peut également y déceler la remontée, des profondeurs de la mémoire inconsciente, de souvenirs de massacres et de tranchées où les fragments de corps parsemaient la boue projetée par les explosions d’obus. Cette moderne chute des anges rebelles tire sa force de l’étroite alliance, en elle, du démembrement tragique et de la jouissance dans la métamorphose incessante des lignes – métamorphose ou « altération » dont Masson fit, à compter de cette date, le cœur de son esthétique : « La trouvaille d’un mouvement qui s’éprend de lui-même tout en acceptant d’emporter dans son tumulte élémentaire – dans son orbite – des vestiges irrationnels d’un monde reconnaissable : celui des éléments et des règnes, voire, par-ci par-là, des fragments du décor humain ».

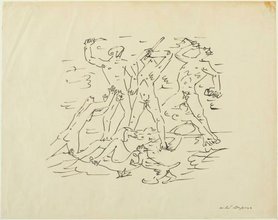

Plus explicites (mais très proches, dans leur mode d’exécution, des dessins automatiques) sont les séries d’encres sur le thème des massacres auxquelles l’artiste, selon ses dires, s’est consacré « presque sans interruption » vers 1931-1933 – c’est-à-dire au moment où, après avoir rompu avec Breton en 1929, il s’est beaucoup rapproché du groupe de la revue Documents et de Georges Bataille, son principal maître d’œuvre, avec lequel il partageait une même inclination pour Nietzsche et pour Sade, entre autres. On peut bien évoquer à propos de ces dessins les longues visites de Masson aux abattoirs parisiens en compagnie du photographe Elie Lotar ; on peut également relier les motifs prévalents du viol féminin et de la castration, ou de l’automutilation, aux péripéties contemporaines de ses relations amoureuses. Il n’empêche que cette mêlée de corps – rendue plus intense par la transparence qui les fait s’interpénétrer dans un paysage dont les contours se distinguent mal – évoque avant tout la transposition sur un plan érotique d’un sentiment métaphysique de catastrophe éprouvé dans le face-à-face avec le fait aveugle de la violence.

Rémi Labrusse

Source :

Extrait du catalogue Collection art graphique - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne , sous la direction de Agnès de la Beaumelle, Paris, Centre Pompidou, 2008

Bibliographie

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Paris i els surrealistes : Barcelone, Centre de cultura contemporania de Barcelona, 17 février-22 mai 2005 ; Bilbao, Museo de bellas artes de Bilbao, 20 juin-18 sepembre 2005.- Barcelone, Centre de cultura contemporania de Barcelona i Institut d''Edicions de la Diputacio de Barcelona, 2005 (Cit. p. 291, reprod. coul. p. 99) . N° isbn 84-9803-035-8

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Le Plaisir au dessin : Carte blanche à Jean-Luc Nancy : Lyon, Musée des beaux-arts, 12 octobre 2007-14 janvier 2008.- Paris, Hazan, 2007 (cat. n° 19, cit. p. 228, reprod. p. 65) . N° isbn 978-2-7541-0246-9

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Collection Art graphique : [Catalogue de] La collection du Centre Pompidou, Musée national d''art moderne - Centre de création industrielle. - Paris : éd. Centre Pompidou, 2008 (sous la dir. d''Agnès de la Beaumelle) (cit. et reprod. coul. p. 154-155) . N° isbn 978-2-84426-371-1

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Surrealism. The Poetry of Dreams : Brisbane, Gallery of Modern Art, 11 juin-2 octobre 2011. - Brisbane : Queensland Art Gallery, 2011 (sous la dir. de Didier Ottinger) (cat. n° 139, cit. et reprod. coul. p. 85, légende p. 308) . N° isbn 978-192-1503-269

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Reframing Modernism. Painting from Southeast Asia, Europe and Beyond : Singapour, National Gallery, 31 mars-17 juillet 2016. - Singapour/Paris : National Gallery/Centre Pompidou, 2016 (cat. n° 156 cit. p. 190 et reprod. coul. p. 189) . N° isbn 978-981-09-9561-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Gribouillage / Scarabocchio de Léonard de Vinci à Cy Twombly : Rome, Villa Médicis, 3 mars-22 mai 2022 / Beaux-Arts de Paris, 18 octobre 2022-15 janvier 2023. - Acade´mie de France a` Rome e´ditions / Beaux-Arts de Paris éditions, 2022 (cat. n° 4.02 cit. p. 217 et reprod. coul. p. 223 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 9782840568483

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

André Masson. Il n''y a pas de monde achevé : Metz, Centre Pompidou, 29 mars-2 septembre 2024. - Paris : Editions du Centre Pompidou, 2024 (reprod. coul. p. 69) . N° isbn 978-2-35983-073-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky