Focus sur... « Self Portrait » de David Hockney

La problématique de l’image, de l’apparence du réel, et le questionnement sur l’illusion optique, qui fondent la démarche picturale du maître du pop art David Hockney (né en 1937), devaient naturellement le conduire à s’interroger sur les conditions de la vision à l’œil nu, approximative et tâtonnante, ou de celle, précise et pour lui « surnaturelle », produite par la projection à travers un appareil optique.

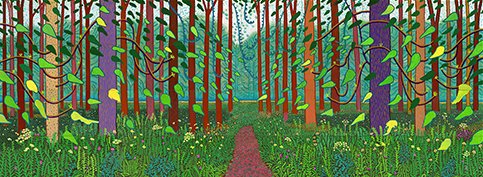

L’exposition « Ingres » à la National Gallery de Londres en janvier 1999 lui apporte la confirmation que le peintre français (comme d’ailleurs, aussi, son ami Warhol) faisait usage de la « chambre claire », un petit prisme quadrangulaire monté sur une tige, inventé en 1806. S’ensuivent, d’une part, une longue enquête sur les instruments optiques utilisés par les peintres classiques de l’histoire de l’art (miroir, lentille, lunette, camera oscura et chambre claire), qui aboutit à la rédaction de son ouvrage Savoirs secrets. Techniques perdues des maîtres anciens , en 2001 ; et, d’autre part, une production abondante de dessins – paysages et vues de plantes où coexistent vision de près et vision de loin, dans une image dilatée et instable, mais aussi portraits d’amis et autoportraits, où s’expérimentent les données d’une image optique.

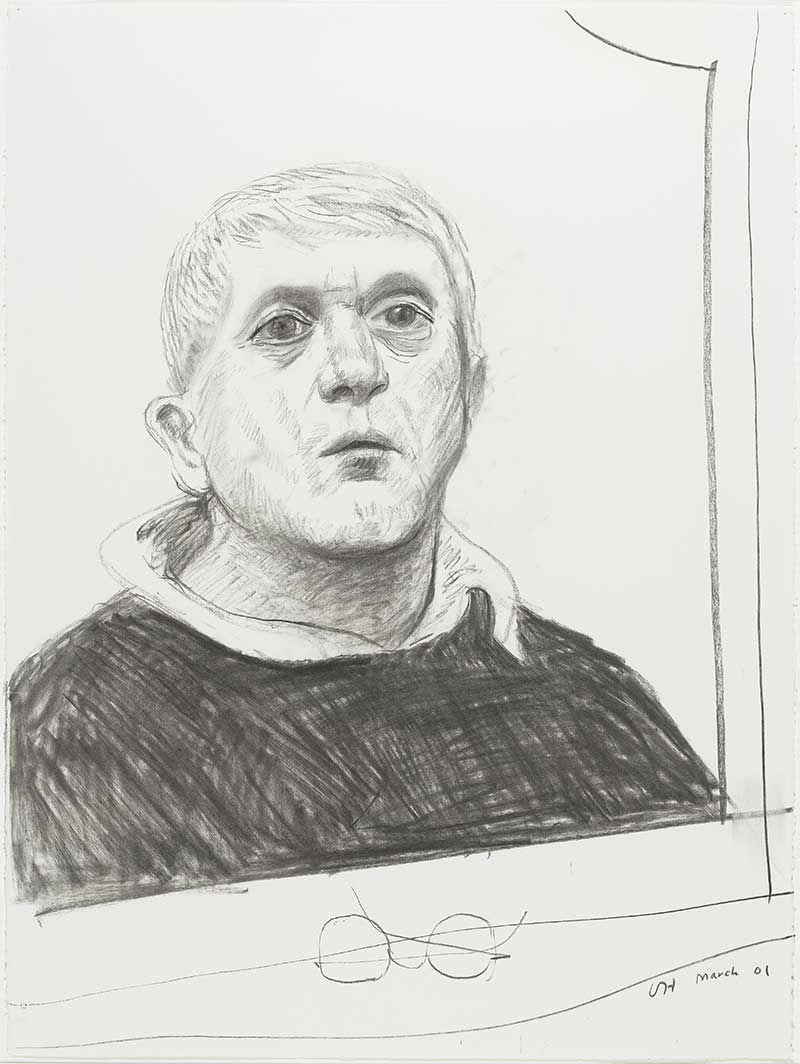

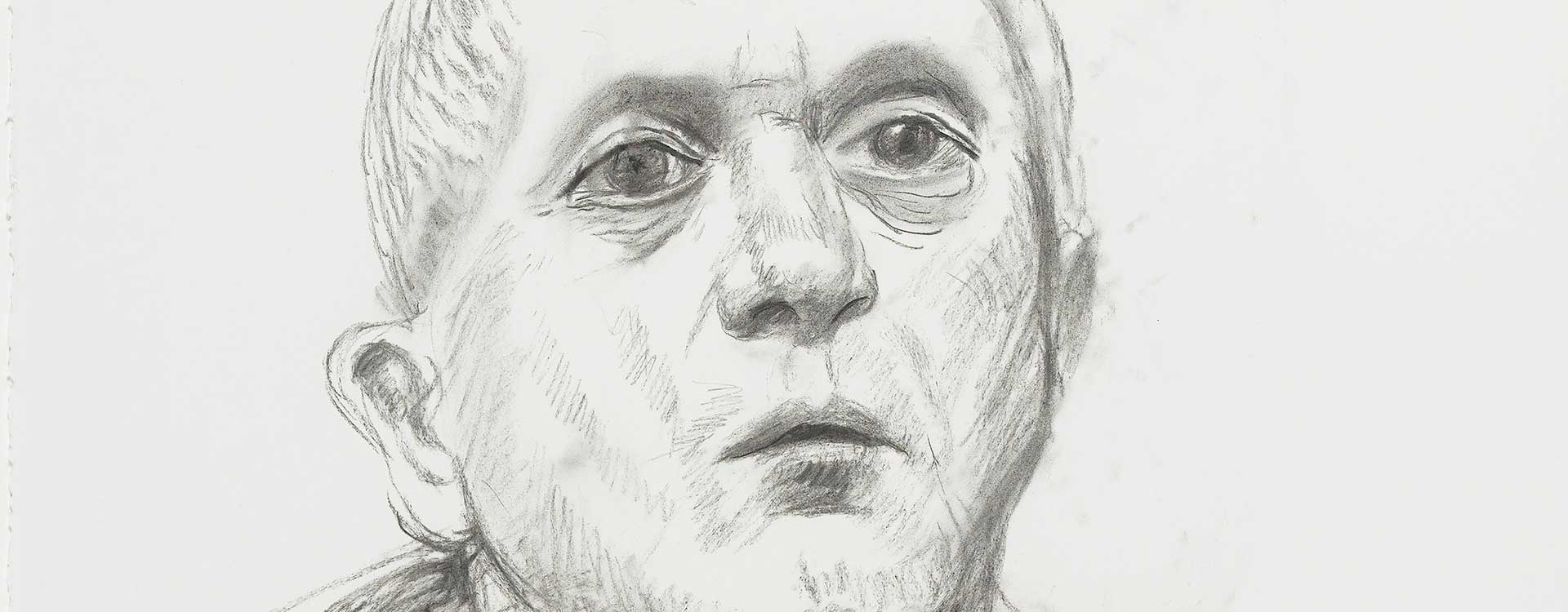

Buste noir au col blanc d’un classicisme très « ingresque », ce Self Portrait livre l’interrogation inquiète, presque poignante, de l’artiste face à son image fournie par le miroir, qui encadre le visage, le met à distance et à l’oblique.

La réflexion de Hockney se porte sur ce que sont une prise de vue du réel, le voir , et le pouvoir de la main qui dessine. Cette production, inhabituellement austère, exécutée au seul crayon ou au fusain noir, marque un temps de suspens important, nécessaire, dans le travail de Hockney – temps d’exercice et de retrait, qui est aussi celui du deuil de sa mère.

Buste noir au col blanc d’un classicisme très « ingresque », ce Self Portrait livre l’interrogation inquiète, presque poignante, de l’artiste face à son image fournie par le miroir, qui encadre le visage, le met à distance et à l’oblique : que voit-on quand on regarde, sans lunettes (déposées ostensiblement devant lui), mais l’œil-lentille dilaté ? La gravité presque mélancolique du visage, tout entier tendu dans l’acte du voir – acte fixe et presque aveugle, dont la portée introspective rappelle celle des derniers autoportraits de Bonnard –, ainsi que l’indifférence à tout effet de séduction, marquée par le graphisme hâtif, confèrent à ce portrait la vigueur d’une présence essentielle, et une intériorité, une exigence, inédites dans le travail de Hockney. ◼

Extrait du catalogue Collection art graphique - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, sous la direction de Agnès de la Beaumelle, Centre Pompidou (2008)

À lire aussi

Dans l'agenda

David Hockney, Self Portrait, mars 2001

Fusain sur papier Aquarelle Arches,

© David Hockney

© Centre Pompidou, Mnam-Cci /Dist. Rmn-Gp