Sur la piste des tableaux fantômes de Fédor Löwenstein, artiste spolié par les nazis

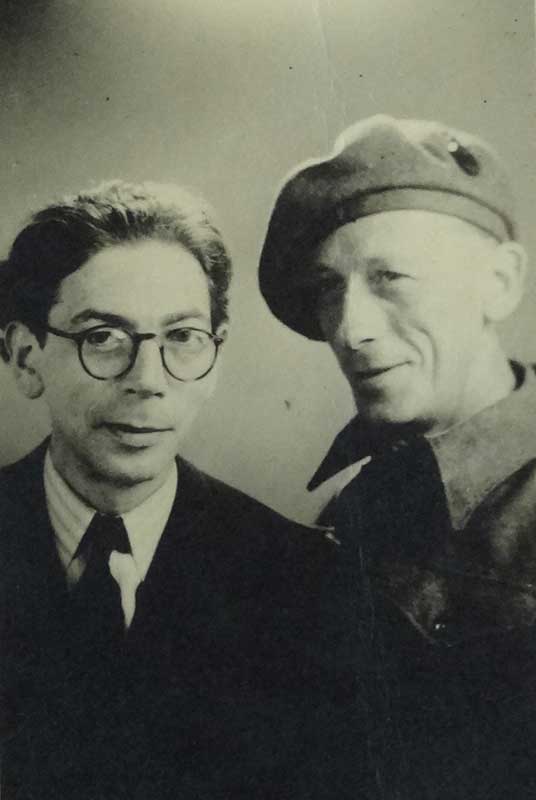

Au printemps 1940, Fédor Löwenstein est sur le point de fuir Paris face à l’avancée de l’armée allemande. Avant cela, le peintre tente néanmoins de finaliser l'envoi par bateau, depuis le port de Bordeaux, de vingt-cinq de ses toiles, dont le style oscille entre cubisme et abstraction. Une exposition de son travail est en effet prévue à la galerie Nierendorf de New York. Né à Munich en 1901 dans une famille juive, il est de nationalité tchécoslovaque. Le 11 mai 1940, il écrit à sa compagne, l'artiste Marcelle Rivier (1906-1986) : « Ce n’est que lundi que je saurai si mes tableaux partent, ou alors s’il faut abandonner ce rêve. J’ai eu un pressentiment mauvais. »

Malheureusement, Löwenstein a vu juste. Ses caisses ne partiront jamais du hangar H. Pis, elle seront saisies le 5 décembre 1940, puis expédiées au dépôt du Jeu de Paume à Paris. Là, elles seront stockées dans la salle dite « des martyrs » du musée.

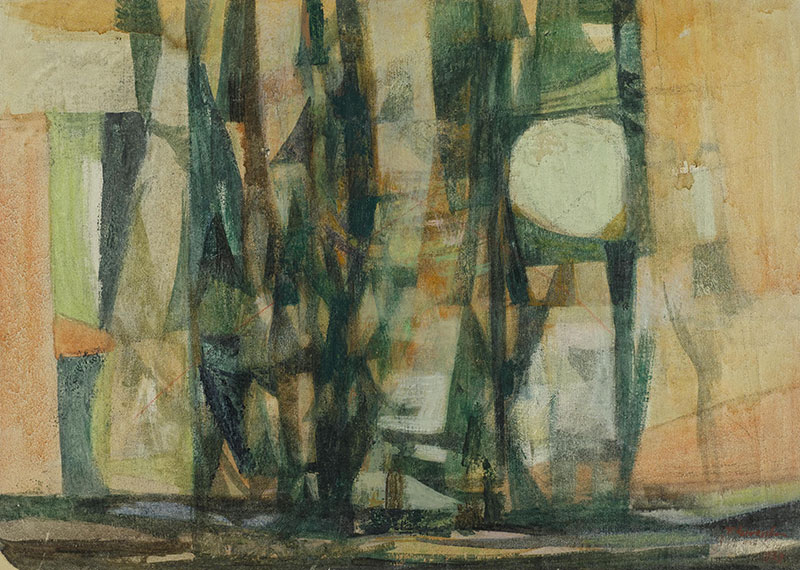

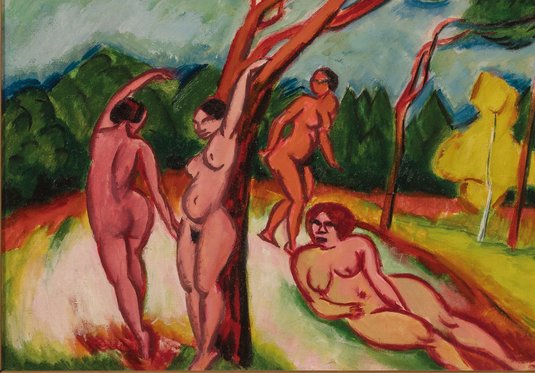

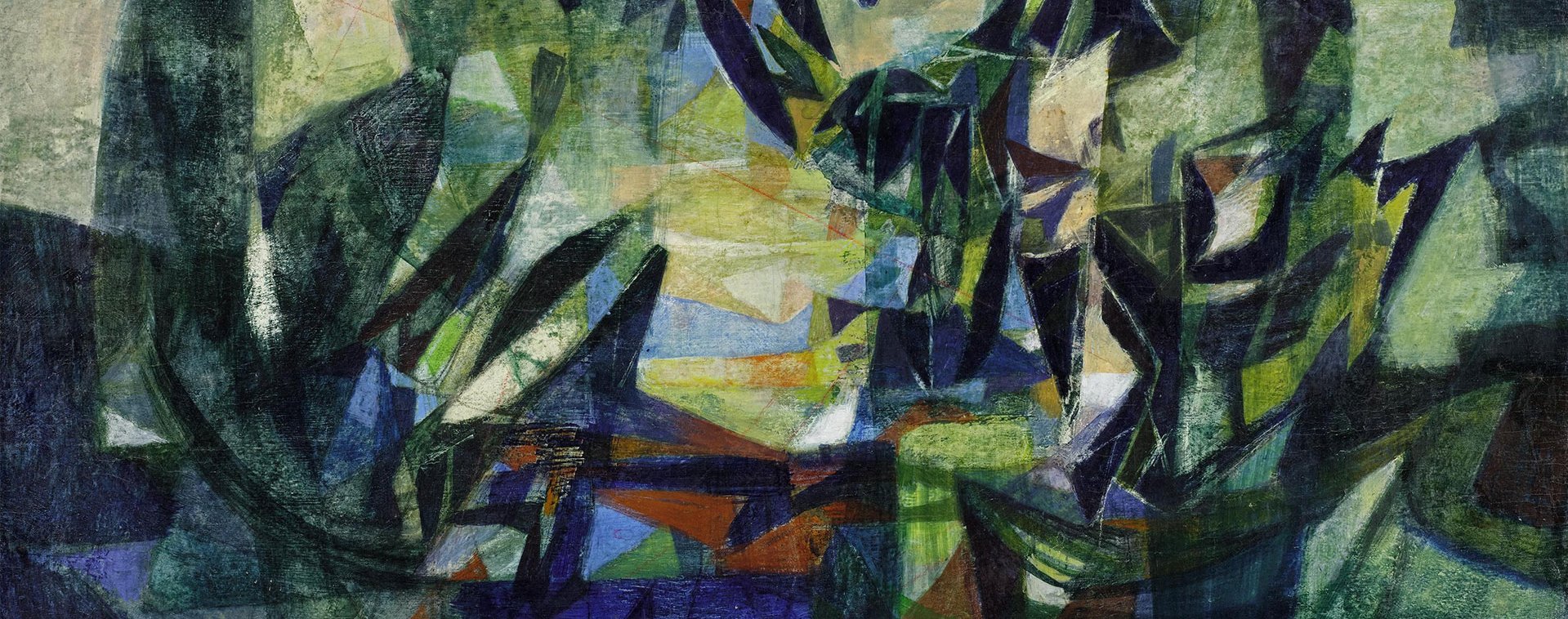

Malheureusement, Löwenstein a vu juste. Ses caisses ne partiront jamais du hangar H. Pis, elle seront saisies le 5 décembre 1940, puis expédiées début 1941 au dépôt du Jeu de Paume à Paris. Là, elles seront stockées dans la salle dite « des martyrs » du musée — un lieu où s'amoncellent les œuvres d’art considérées comme « dégénérées » par le régime nazi. Certaines des toiles de l'artiste seront marquées d'une large croix à la craie rouge par les agents de l’ERR (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, chargée de confisquer les biens appartenant aux Juifs) — ce qui les voue à la destruction. Pourtant, par miracle trois toiles de Löwenstein, peintes en 1939, survivront.

Pendant des décennies, dans l'ignorance de leur provenance et sans que personne n'y prête réellement attention, elles seront entreposées dans une réserve au rez-de-chaussée du Louvre. Elles seront ensuite inscrites indûment, en 1973, à l'inventaire général du Musée national d'art moderne, sous la mention « don anonyme ». Peu avant son ouverture, elles rejoignent les réserves du Centre Pompidou.

Pendant des décennies, et sans que personne n'y prête réellement attention, trois toiles de Löwenstein seront entreposées dans une réserve au rez-de-chaussée du Louvre. Elles seront ensuite inscrites indûment, en 1973, à l'inventaire général du Musée national d'art moderne, sous la mention « don anonyme ».

En décembre 2010, après une longue enquête, Arbres, Composition et Les Peupliers sont formellement identifiées comme œuvres spoliées. Elles sont alors radiées de l'inventaire de la collection et inscrites comme œuvres Musées Nationaux Récupération ou « MNR » (voir encadré ci-après). Le 16 septembre 2025, au Centre Pompidou, les toiles ont enfin été restituées au petit-cousin de l'artiste.

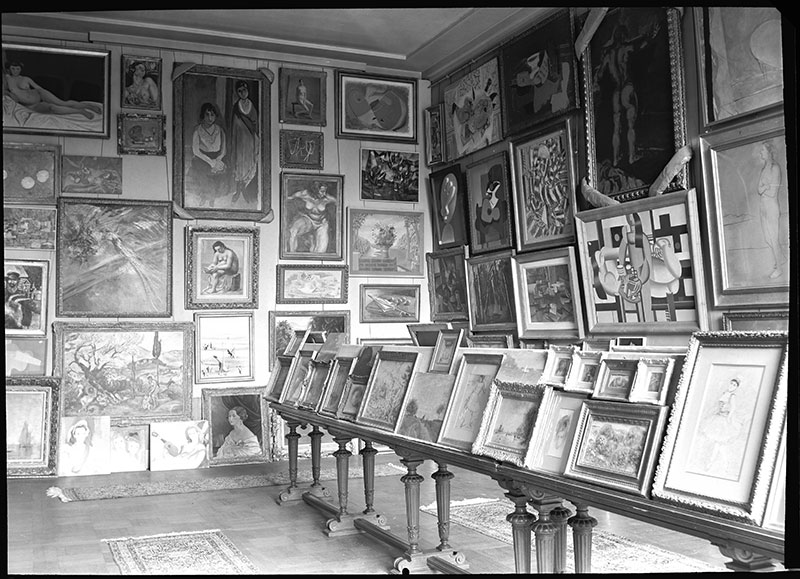

« Ces œuvres présentent les marques dramatiques de l'histoire », détaille Camille Morando, faisant allusion aux croix rouges que l'on aperçoit encore aujourd'hui sur les toiles, notamment sur Arbres — telles des stigmates. La responsable de la documentation des collections modernes au Musée national d'art moderne ajoute que deux des toiles présentent aussi « des signes de lacération sur les bords afin de les détacher de leur châssis ». Camille Morando suit l'affaire Löwenstein depuis le début des années 2010. C'est elle qui a reçu les chercheurs Alain Prévet (archives des musées nationaux) et Thierry Bajou (conservateur en chef aux musées de France), qui les premiers ont identifié une toile de Löwenstein en étudiant les deux uniques photos prises en 1940 par l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg de la salle 15 « des martyrs », au Jeu de Paume.

Ces œuvres présentent les marques dramatiques de l'histoire.

Camille Morando, responsable de la documentation des collections modernes au Musée

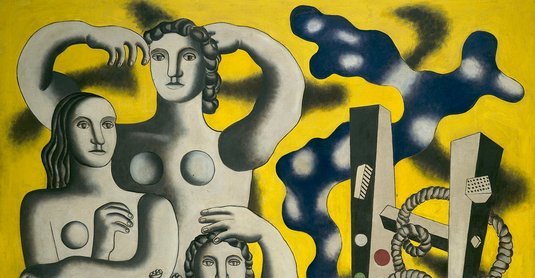

Ces deux photographies représentent la salle 15 un jour de fin 1940 (le musée fut mis à la disposition de l'ERR à partir du 1er novembre 1940, ndlr). Régulièrement, des accrochages sont organisés afin de présenter les œuvres aux dignitaires nazis qui passent « faire leur marché », à commencer par Hermann Goering (le chef nazi s'y rendra ainsi une vingtaine de fois entre novembre 1940 et novembre 1942). Sur l'un des clichés en noir et blanc réalisés à la chambre et en lumière naturelle, aux côtés d'œuvres de Georges Braque, Marc Chagall, Pablo Picasso, Marie Laurencin, Fernand Léger, Henri Matisse, on aperçoit, dans un angle, Composition, de Fédor Löwenstein.

Dans « À la trace », un podcast du ministère de la Culture consacré à l'itinéraire d'œuvres spoliées par le régime nazi, Alain Prévet raconte cette incroyable découverte : « Personne n'avait reconnu les Löwenstein avant ! C'est l'étude des négatifs de ces deux images, conservés aux archives du ministère des Affaires étrangères, qui a permis l'identification. À partir de leur numérisation en très haute définition, on a pu isoler et étudier le cliché, œuvre par œuvre, la lisibilité étant bien meilleure que sur tirage papier. On pouvait même détecter une signature et une date, 1939. »

Les tableaux ont pu être identifiés en croisant toutes ces informations avec les archives de Rose Valland. Attachée de conservation au musée durant l'Occupation, Rose Valland est une figure héroïque de la Résistance. C'est grâce à elle que nous sont parvenues les listes de centaines d'œuvres spoliées par les nazis et passées par le Jeu de Paume (en 1944, après le départ de l'occupant, Valland participera à la recherche des œuvres volées et envoyées en Allemagne, et travaillera à la « récupération artistique »). Au péril de sa vie, Rose Valland observe le ballet des œuvres confisquées. Et elle note tout : noms des artistes, formats, destinations, qu'elle transmet au fur et à mesure.

Attachée de conservation au musée durant l'Occupation, Rose Valland observe le ballet des œuvres confisquées et, au péril de sa vie, note tout : noms des artistes, formats, destinations…

Sur sa liste, on trouve le nom de Löwenstein : les trois toiles de l'artiste y sont répertoriées sous les numéros de fiche ERR Löwenstein 4 (Paysage),15 (Les Peupliers) et 19 (Arbres). Les fiches portent d’ailleurs la mention vernichtet, « détruit». Pourtant, les trois tableaux de Löwenstein ne finiront pas au feu dans le jardin des Tuileries, comme des centaines d'autres. Leur trace se perd alors. Ils resteront entreposés au Louvre, avant de refaire surface en 1973 et d'intégrer alors, de manière indue, l'inventaire général, dans le cadre d'une régularisation des biens artistiques trouvés au musée.

En juin 1940, Löwenstein quitte finalement la capitale in extremis pour Mirmande — l’armée allemande entre dans Paris le 14 juin. Dans la Drôme, il retrouve un cercle d'artistes juifs et de résistants, et son amie Marcelle Rivier. Il passe là une partie de la guerre, tout en circulant à Nice, et même à Paris, en 1943, pour consulter un médecin. La guerre terminée, Löwenstein ne réclame pas ses toiles. Imagine-t-il qu'elles ont été détruites ou perdues ? L'artiste, malade depuis 1943 (il souffre d'un cancer du système lymphatique, alors incurable), décèdera à Nice, en 1946.

La guerre terminée, Löwenstein ne réclame pas ses toiles. Imagine-t-il qu'elles ont été détruites ou perdues ?

En 2014, et pour la première fois, ses œuvres sont montrées au musée des beaux-arts de Bordeaux, là où tout s'était arrêté pour Fédor Löwenstein. En 2021, Composition fait enfin son voyage transatlantique. Il est accroché dans l'expositon « Afterlives: Recovering the lost stories of looted art », au Jewish Museum de New York.◼

Les œuvres « MNR », le puzzle de l'histoire

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses œuvres récupérées en Allemagne sont renvoyées en France en raison de leur spoliation sur le territoire français. Si les trois quart d'entre elles sont restituées à leurs propriétaires, 13000 sont vendues par l'Etat, tandis que 2200 environ sont confiées aux musées nationaux, puis, souvent, déposées dans des musées régionaux. Sur le plan juridique, l’État français n’en est que le détenteur provisoire. Elles ne font donc pas partie à proprement parler des collections publiques des musées de France. Le sigle MNR – « Musées Nationaux Récupération » – réunit l’ensemble de ces œuvres, soit environ 2 200. Sur les cartels de musées, le sigle MNR témoigne de cet épisode de leur histoire (au Musée national d'art moderne, ces œuvres ne s'appellent pas MNR, mais « RxP » : ainsi les trois Löwenstein sont inventoriés R26P, R27P et R28P). À ce jour, nombre d'œuvres MNR attendent encore que leur provenance soit éclaircie, afin, lorsque la spoliation est établie, de pouvoir être restituées.

Les trois tableaux de Fédor Löwenstein seront présentés au public au Musée d’art et d’histoire du judaïsme à Paris, à partir du 19 février 2026.

À lire aussi

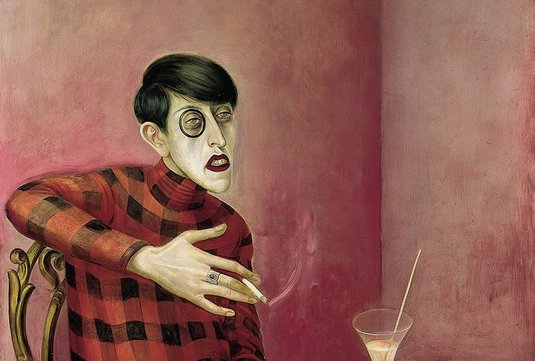

Fédor Löwenstein, Composition (1939)

Inscription indue sur l'inventaire général du musée en 1973, radiation et réinscription sur l'inventaire spécial provisoire des œuvres issues de la récupération artistique, 2011

MNR : Œuvre récupérée à la fin de la Seconde Guerre mondiale

Œuvre restituée en septembre 2025 aux ayants droit de l'artiste.

Photo © Centre Pompidout/Dist. GrandPalaisRmn

Photo © Centre Pompidou

Photographie de l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR)

© Archives des musées nationaux, Paris