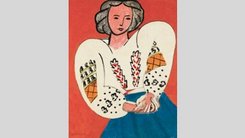

Nature morte au magnolia

décembre 1941

Nature morte au magnolia

décembre 1941

| Domaine | Peinture |

|---|---|

| Technique | Huile sur toile |

| Dimensions | 74 x 101 x 2,4 cm |

| Acquisition | Achat, 1945 |

| N° d'inventaire | AM 2588 P |

Informations détaillées

| Artiste |

Henri Matisse

(1869, France - 1954, France) |

|---|---|

| Titre principal | Nature morte au magnolia |

| Ancien titre | Nature morte à la cafetière; Nature morte au coquillage; Coquillage avec chaudron et fond rouge; Nature morte rouge au magnolia; Nature morte rouge au chaudron |

| Titre attribué | Nature morte à la cafetière ; Nature morte au coquillage ; Coquillage avec chaudron et fond rouge ; Nature morte rouge au magnolia ; Nature morte rouge au chaudron |

| Date de création | décembre 1941 |

| Lieu de réalisation | Peint à Nice du 25 août au 21 octobre 1941 |

| Domaine | Peinture |

| Technique | Huile sur toile |

| Dimensions | 74 x 101 x 2,4 cm |

| Inscriptions | S.D.B.DR. : Henri Matisse / 12/41 |

| Acquisition | Achat, 1945 |

| Secteur de collection | Arts Plastiques - Moderne |

| N° d'inventaire | AM 2588 P |

Événements

Bibliographie

Salon d''automne 1945. Catalogue des ouvrages de Peinture, Sculpture, Dessin, Gravure, Architecture et Art Décoratif : Paris, Palais des Beaux-arts de la Ville de Paris, 28 septembre-29 octobre 1945. - Paris : Impr. E. Durand, 1945

(cat. n° XXIII cit. p. 45)

PARROT (Louis). -"Matisse au Salon d''Automne", in Labyrinthe [revue], n° 13, Paris, 15 octobre 1945 (cit. et reprod. p. 3)

Arts, Paris, 1946, 25 janvier, n° 52 (Laprade (Jacques de).-"Nouvelles acquisitions des musées nationaux, Matisse" ; cit. et reprod. p. 1)

DORIVAL (Bernard). - "Musée d''art moderne. Peintures de Maîtres contemporains", in Bulletin des Musées de France [revue], n° 2, Paris, avril 1946 (fig. 9 cit. et reprod. p. 16)

24 oeuvres d''Henri Matisse : Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, mai 1946 (cat. n° 24 reprod.)

Henri Matisse, Retrospective Exhibition of Paintings, Drawings and Sculpture organized in collaboration with the artist : Philadelphie, Philadelphia Museum of Art, 3 avril-9 mai 1948 (cat. n° 88 reprod. coul., couv)

DIEHL (Gaston). - Henri Matisse. - Paris : Pierre Tisné, 1954 (notices par Agnès Humbert) (cit. p. 91, 146, 154 et reprod. p. 122)

CASSOU (Jean), DORIVAL (Bernard) et HOMOLLE (Geneviève). - Musée national d''art moderne : catalogue-guide. - Paris : éd. des Musées nationaux, 1954 (cit. p. 112)

Rétrospective Henri Matisse : Paris, Musée national d''art moderne, 28 juillet-18 novembre 1956. - Paris, éd. des Musées nationaux, 1956 (cat. n° 85 cit. p. 32)

DORIVAL (Bernard). - L''Ecole de Paris au Musée national d''art moderne. - Paris : Aimery Somogy, coll. ''Trésors des grands musées'' vol. 7, 1961 (cit. p. 129-130 et reprod. coul. p. 129)

ARAGON (Louis) .- Henri Matisse, roman -. Paris: Gallimard, tome I et II, 1971 (cit. p. 241, 247)

MONOD-FONTAINE (Isabelle). - Matisse : oeuvres d''Henri Matisse (1869-1954). Catalogue établi par I. Monod-Fontaine : Paris, Centre Georges Pompidou, 1979 (collections du Musée national d''art moderne) (cat. n° 24 cit. p. 86-89 et reprod. coul. p. 86) . N° isbn 2-85850-022-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

SCHNEIDER (Pierre). - Matisse. - Paris : Flammarion, 1984 (cit. p. 36, 569)

La grande parade, Highlights in painting after 1940 : Amsterdam, Stedelijk Museum, 15 décembre 1984-15 avril 1985 (cat. n° 153 reprod. p. 225)

La Collection du Musée national d''art moderne. Catalogue établi par la Conservation du Musée. - Paris : éd. du Centre Pompidou, 1986 / rééd. 1987 (sous la dir. d''Agnès de la Beaumelle et Nadine Pouillon) (cit. p. 414-415 et reprod. coul. p. 415) . N° isbn 2-85850-292-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

MONOD-FONTAINE (Isabelle), BALDASSARI (Anne), LAUGIER (Claude). - Matisse. Oeuvres de Henri Matisse dans les collections du Musée national d''art moderne. - Paris : Editions du Centre Pompidou, 1989 (cat. n° 28 cit. p. 104-107 et reprod. coul. p. 105) . N° isbn 2-85850-390-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Beaux-Arts - Les grands musées - Le MNAM : Paris, Beaux arts magazine, 1990 (reprod. coul. p. 19)

Guadagnini (Walter).- Matisse.- Paris, Gründ, 1993 (reprod. p. 31 (cliché: l''artiste dans son atelier)) . N° isbn 2-7000-2065-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Les grands Maîtres de la Peinture Moderne : Tokyo, Chuokoran-Sha, 1995 (Vol. 15 : Matisse, cit. p. 88 et reprod. coul. fig. 12) . N° isbn 4-12-403117-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : Brisbane, Queensland Art Gallery, 29 mars-16 mai 1995 // Canberra, National Gallery of Australia, 27 mai-9 juillet 1995 // Melbourne, National Gallery of Victoria, 19 juillet-3 sept. 1995.- Brisbane, Queensland Art Gallery/Art Exhibitions Australia Limited, 1995 (édited by Caroline Turner and Roger Benjamin) (cat. n° 174 cit. p. 35, 166 et reprod. coul. p. 36, 253) . N° isbn 0-7242-6378-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : La révélation m''est venue de l''Orient : Rome, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori, 20 septembre 1997-20 janvier 1998.- Florence : Artificio Edizioni, 1997 (cit. p. 74) . N° isbn 88 86488 22 X

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

BOIS (Yve-Alain). - Matisse et Picasso. - Paris : Flammarion, 1998 (Cette publication accompagne l''exposition au Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, du 31 janvier au 2 mai 1999) (cat. n° 134 cit. p. 142 et reprod. coul. p. 146) . N° isbn 0-912804-34-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse, la collection du Centre Georges Pompidou, Musée national d''art moderne : Lyon, Musée des Beaux-Arts, 2 avril-28 juin 1998. - Paris : éd. Centre Pompidou (sous la dir. de Claude Laugier, Isabelle Monod-Fontaine et Philippe Durey) (cit. et reprod. coul. p. 65) . N° isbn 2-85850-946-8

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Max Beckmann and Paris, Matisse Picasso Braque Léger Rouault Rouault : Zurich, Kunshaus, 1998 // Saint Louis, The Saint Louis Art Museum, 1999 (cat. n° 89 reprod. coul. p. 36 (exposée à Zurich seulement)) . N° isbn 3-8228-7203-2

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Persuy (Sandra).- ""Les sources du XXe siècles": une vision européenne et pluridisciplinaire de l''art moderne", in Les Cahiers du Musée national d''art moderne, printemps 1999, n° 67 (reprod. p. 58) . N° issn 0181-1525-18

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse Picasso : Londres, Tate Modern, 11 mai-18 août 2002 // Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 19 septembre 2002-6 janvier 2003 // New York, The Museum of Modern Art, 13 février-19 mai 2003 (cat. n° 135 cit. p. 27, 287-290 et reprod. coul. p. 293) . N° isbn 2-7118-4554-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : Processus / Variation : Tokyo, Musée national d''art occidental, 10 septembre-12 décembre 2004. - Tokyo : Kokuritsu Seiyo Bijutsukan , 2004 (sous la dir. d''Isabelle Monod-Fontaine, Masayuki Tanaka et Chika Amano) (cat. n° 68 reprod. coul. p.143) . N° isbn 4-906536-28-x

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Collection Art Moderne :[Catalogue de] La collection du Centre Pompidou/Musée national d''art moderne. - Paris : Editions du Centre Pompidou, 2006 (sous la dir. de Brigitte Leal) (cit. et reprod. coul. p. 453) . N° isbn 978-2-84426-317-9

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Arcadie. Dans les collections du Centre Pompidou : Séoul, Seoul Museum of Art, 22 novembre 2008-22 mars 2009 (sous la dir. de Didier Ottinger) (cat. n° 32 cit. p. 110 (texte coréen) ; traduction française p. 232 et reprod. coul. p. 111) . N° isbn 978-89-91127-70-8

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse hoje / aujourd''hui : dialogues avec cinq artistes français contemporains : Sao Paulo, Pinacoteca do Estado de Sao Paulo, 5 septembre-1er novembre 2009 (reprod. coul. en couverture et cit. et reprod. coul. p. 70-73) . N° isbn 978-85-99117-17-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Arcadie. Dans les collections du Centre Pompidou : Taipei, Fine Arts Museum, 18 avril-12 juillet 2009 (sous la dir. de Didier Ottinger) (cit. p. 130, 27 (trad. du japonais) et reprod. coul. p. 133) . N° isbn 978-896-01-8065-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse. Drawing Life : Brisbane, Gallery of Modern Art, 3 décembre 2011-4 mars 2012. - Brisbane : The Queensland Art Gallery and Art Exhibitions Australia, 2011 (reprod. coul. et cit. p. 81 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-1-921503-30-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse, in search of true painting : New York : The Metropolitan Museum of Art, 4 décembre 2012-17 mars 2013 (cat. n° 56 cit. 159-163, 170, 220 et reprod. coul. p. 159-163) . N° isbn 978-1-58839-467-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : paires et séries : Paris, Centre Pompidou, 7 mars-18 juin 2012 (sous la dir. de Cécile Debray) (cit. p. 201, 205-207, 279 et reprod. coul. p. 203) . N° isbn 978-2-84426-555-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse - La Figura. La forza della linea, l''emozione del colore : Ferrare, Palazzo dei Diamanti, 22 février-15 juin 2014. - Ferrare : Fondazione Ferrara Arte, 2014 (sous la dir. d''Isabelle Monod-Fontaine) (cit. p. 83 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-88-89793-16-9

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Dix chefs-d''oeuvre de la peinture française : Pékin, Musée national de Chine, 11 avril - 16 juin 2014 (sous la dir. de Lu Zhangshen) (Cat. n° 11 cit. p. 154-156 et reprod. coul. p. 153, p. 177 et dans chronologie annexe (non paginé)) . N° isbn 978-7-80769-546-2

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Chefs d''oeuvre des musées nationaux français : Macao, Museo de Arte, 27 juin-4 septembre 2014 (cat. n° 11 cit. p. 154-156 et reprod. coul. p. 153, 177 et dans chronologie annexe (n. p.)) . N° isbn 978-99965-0-217-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Henri Matisse. Le laboratoire intérieur : Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 6 décembre 2016-6 mars 2017 [dossier de presse] (cit. p. 24 (oeuvre non exposée))

Henri Matisse, Une palette d''objets : Nice, Musée Matisse, 25 juin-25 septembre 2016.- Paris : Editions Artlys, 2016 (cat. n° 2 cit. p. 32 et reprod. p. 36) . N° isbn 978-2-85495-640-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse in the Studio : Boston, Museum of Fine Arts, 9 avril-9 juillet 2017 // Londres, Royal Academy of Arts, 5 août-12 novembre 2017.- Boston, Museum of Fine Arts, 2017 (cat. n° 136 cit. p. 149-150 et reprod. coul. p. 151 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-0-87846-8435-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse - Bonnard. "long live painting !" : Francfort, Städel Museum, 13 septembre 2017-14 janvier 2018. - London New York Munich : Prestel, 2017 (fig. 5 cit. p. 59, 227 et reprod. coul. p. 61 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-3-7913-5632-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Picasso 1947. Un don majeur au Musée national d''art moderne : Paris, Musée national Picasso-Paris, 24 octobre 2017-27 janvier 2018. - Paris : Musée national Picasso-Paris / Editions du Centre Pompidou, 2017 (sous la dir. de Brigitte Leal, Camille Morando, Emilie Bouvard et Colette Morel ; exposition du 40e anniversaire du Centre Pompidou) (cit. p. 9 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 979-10-93056-16-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Un pais nuevo. Henri Matisse (1869-1954) : Centre Pompidou Málaga, 6 mars-9 juin 2019. – Málaga : éd. Centre Pompidou Málaga, 2019 (sous la dir. d’Aurélie Verdier) (cit. p. 60 et reprod. coul. couv., p. 62) . N° isbn 978-84-949006-5-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse - Métamorphoses : Zurich, Kunsthaus, 30 août-8 décembre 2019 // Nice, Musée Matisse, 7 février-6 mai 2020. -Zurich : Verlag Scheidegger & Spies AG, 2019 (fig. 108d cit. p. 25, 129 et reprod. coul. p. 137 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-3-85881-840-9

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse, comme un roman : Paris, Centre Pompidou, Musée national d''art moderne, 21 octobre 2020-22 février 2021 [initialement prévu 13 mai-31 août 2020]. - Paris : éd. Centre Pompidou, 2020 (sous la dir. d''Aurélie Verdier) (cit. p. 218, 226, 246, 292, 295 et reprod. coul. p. 169) . N° isbn 978-2-84426-872-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : Life and Spirit. Masterpieces from the Centre Pompidou, Paris : Sydney, Art Gallery of New South Wales, 20 novembre 2021-13 mars 2022. - Sydney/Paris : Art Gallery of New South Wales/Centre Pompidou, 2021 (sous la dir. d''Aurélie Verdier, Justin Paton et Jackie Dunn) (cat. n° 74 cit. p. 173 et reprod. coul. p. 186-187) . N° isbn 9781741741537

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Henri Matisse : The Colour of Ideas. Masterpieces from the Centre Pompidou, Paris : Budapest, Museum of Fine Arts, 30 juin-16 octobre 2022. - Paris/Budapest : éd. Centre Pompidou/Museum of Fine Arts, 2022 (sous la dir. d''Aurélie Verdier et David Fehér) (cat. n° 70 cit. p. 208 et reprod. coul. p. 211) . N° isbn 978-615-5987-85-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse. Cahiers d''art - Le tournant des années 1930 : Paris, Musée de l''Orangerie, 28 février-29 mai 2023 // Nice, Musée Matisse, 23 juin-24 septembre 2023. - Paris : RMN-Grand Palais, 2022 (sous la dir. de Matthew Affron, Cécile Debray et Claudine Grammont) (cit. p. 66 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-2-7118-7927-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Henri Matisse. The path to color : Tokyo, Metropolitan Art Museum, 27 avril-20 août 2023. - Tokyo : The Asahi Shimbun, 2023 (sous la dir. d''Aurélie Verdier et Tomoko Yabumae) (cat. n° 65 cit. p. 255 et reprod. coul. p. 100-101)

PARROT (Louis). -"Matisse au Salon d''Automne", in Labyrinthe [revue], n° 13, Paris, 15 octobre 1945 (cit. et reprod. p. 3)

Arts, Paris, 1946, 25 janvier, n° 52 (Laprade (Jacques de).-"Nouvelles acquisitions des musées nationaux, Matisse" ; cit. et reprod. p. 1)

DORIVAL (Bernard). - "Musée d''art moderne. Peintures de Maîtres contemporains", in Bulletin des Musées de France [revue], n° 2, Paris, avril 1946 (fig. 9 cit. et reprod. p. 16)

24 oeuvres d''Henri Matisse : Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, mai 1946 (cat. n° 24 reprod.)

Henri Matisse, Retrospective Exhibition of Paintings, Drawings and Sculpture organized in collaboration with the artist : Philadelphie, Philadelphia Museum of Art, 3 avril-9 mai 1948 (cat. n° 88 reprod. coul., couv)

DIEHL (Gaston). - Henri Matisse. - Paris : Pierre Tisné, 1954 (notices par Agnès Humbert) (cit. p. 91, 146, 154 et reprod. p. 122)

CASSOU (Jean), DORIVAL (Bernard) et HOMOLLE (Geneviève). - Musée national d''art moderne : catalogue-guide. - Paris : éd. des Musées nationaux, 1954 (cit. p. 112)

Rétrospective Henri Matisse : Paris, Musée national d''art moderne, 28 juillet-18 novembre 1956. - Paris, éd. des Musées nationaux, 1956 (cat. n° 85 cit. p. 32)

DORIVAL (Bernard). - L''Ecole de Paris au Musée national d''art moderne. - Paris : Aimery Somogy, coll. ''Trésors des grands musées'' vol. 7, 1961 (cit. p. 129-130 et reprod. coul. p. 129)

ARAGON (Louis) .- Henri Matisse, roman -. Paris: Gallimard, tome I et II, 1971 (cit. p. 241, 247)

MONOD-FONTAINE (Isabelle). - Matisse : oeuvres d''Henri Matisse (1869-1954). Catalogue établi par I. Monod-Fontaine : Paris, Centre Georges Pompidou, 1979 (collections du Musée national d''art moderne) (cat. n° 24 cit. p. 86-89 et reprod. coul. p. 86) . N° isbn 2-85850-022-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

SCHNEIDER (Pierre). - Matisse. - Paris : Flammarion, 1984 (cit. p. 36, 569)

La grande parade, Highlights in painting after 1940 : Amsterdam, Stedelijk Museum, 15 décembre 1984-15 avril 1985 (cat. n° 153 reprod. p. 225)

La Collection du Musée national d''art moderne. Catalogue établi par la Conservation du Musée. - Paris : éd. du Centre Pompidou, 1986 / rééd. 1987 (sous la dir. d''Agnès de la Beaumelle et Nadine Pouillon) (cit. p. 414-415 et reprod. coul. p. 415) . N° isbn 2-85850-292-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

MONOD-FONTAINE (Isabelle), BALDASSARI (Anne), LAUGIER (Claude). - Matisse. Oeuvres de Henri Matisse dans les collections du Musée national d''art moderne. - Paris : Editions du Centre Pompidou, 1989 (cat. n° 28 cit. p. 104-107 et reprod. coul. p. 105) . N° isbn 2-85850-390-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Beaux-Arts - Les grands musées - Le MNAM : Paris, Beaux arts magazine, 1990 (reprod. coul. p. 19)

Guadagnini (Walter).- Matisse.- Paris, Gründ, 1993 (reprod. p. 31 (cliché: l''artiste dans son atelier)) . N° isbn 2-7000-2065-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Les grands Maîtres de la Peinture Moderne : Tokyo, Chuokoran-Sha, 1995 (Vol. 15 : Matisse, cit. p. 88 et reprod. coul. fig. 12) . N° isbn 4-12-403117-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : Brisbane, Queensland Art Gallery, 29 mars-16 mai 1995 // Canberra, National Gallery of Australia, 27 mai-9 juillet 1995 // Melbourne, National Gallery of Victoria, 19 juillet-3 sept. 1995.- Brisbane, Queensland Art Gallery/Art Exhibitions Australia Limited, 1995 (édited by Caroline Turner and Roger Benjamin) (cat. n° 174 cit. p. 35, 166 et reprod. coul. p. 36, 253) . N° isbn 0-7242-6378-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : La révélation m''est venue de l''Orient : Rome, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori, 20 septembre 1997-20 janvier 1998.- Florence : Artificio Edizioni, 1997 (cit. p. 74) . N° isbn 88 86488 22 X

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

BOIS (Yve-Alain). - Matisse et Picasso. - Paris : Flammarion, 1998 (Cette publication accompagne l''exposition au Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, du 31 janvier au 2 mai 1999) (cat. n° 134 cit. p. 142 et reprod. coul. p. 146) . N° isbn 0-912804-34-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse, la collection du Centre Georges Pompidou, Musée national d''art moderne : Lyon, Musée des Beaux-Arts, 2 avril-28 juin 1998. - Paris : éd. Centre Pompidou (sous la dir. de Claude Laugier, Isabelle Monod-Fontaine et Philippe Durey) (cit. et reprod. coul. p. 65) . N° isbn 2-85850-946-8

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Max Beckmann and Paris, Matisse Picasso Braque Léger Rouault Rouault : Zurich, Kunshaus, 1998 // Saint Louis, The Saint Louis Art Museum, 1999 (cat. n° 89 reprod. coul. p. 36 (exposée à Zurich seulement)) . N° isbn 3-8228-7203-2

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Persuy (Sandra).- ""Les sources du XXe siècles": une vision européenne et pluridisciplinaire de l''art moderne", in Les Cahiers du Musée national d''art moderne, printemps 1999, n° 67 (reprod. p. 58) . N° issn 0181-1525-18

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse Picasso : Londres, Tate Modern, 11 mai-18 août 2002 // Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 19 septembre 2002-6 janvier 2003 // New York, The Museum of Modern Art, 13 février-19 mai 2003 (cat. n° 135 cit. p. 27, 287-290 et reprod. coul. p. 293) . N° isbn 2-7118-4554-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : Processus / Variation : Tokyo, Musée national d''art occidental, 10 septembre-12 décembre 2004. - Tokyo : Kokuritsu Seiyo Bijutsukan , 2004 (sous la dir. d''Isabelle Monod-Fontaine, Masayuki Tanaka et Chika Amano) (cat. n° 68 reprod. coul. p.143) . N° isbn 4-906536-28-x

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Collection Art Moderne :[Catalogue de] La collection du Centre Pompidou/Musée national d''art moderne. - Paris : Editions du Centre Pompidou, 2006 (sous la dir. de Brigitte Leal) (cit. et reprod. coul. p. 453) . N° isbn 978-2-84426-317-9

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Arcadie. Dans les collections du Centre Pompidou : Séoul, Seoul Museum of Art, 22 novembre 2008-22 mars 2009 (sous la dir. de Didier Ottinger) (cat. n° 32 cit. p. 110 (texte coréen) ; traduction française p. 232 et reprod. coul. p. 111) . N° isbn 978-89-91127-70-8

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse hoje / aujourd''hui : dialogues avec cinq artistes français contemporains : Sao Paulo, Pinacoteca do Estado de Sao Paulo, 5 septembre-1er novembre 2009 (reprod. coul. en couverture et cit. et reprod. coul. p. 70-73) . N° isbn 978-85-99117-17-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Arcadie. Dans les collections du Centre Pompidou : Taipei, Fine Arts Museum, 18 avril-12 juillet 2009 (sous la dir. de Didier Ottinger) (cit. p. 130, 27 (trad. du japonais) et reprod. coul. p. 133) . N° isbn 978-896-01-8065-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse. Drawing Life : Brisbane, Gallery of Modern Art, 3 décembre 2011-4 mars 2012. - Brisbane : The Queensland Art Gallery and Art Exhibitions Australia, 2011 (reprod. coul. et cit. p. 81 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-1-921503-30-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse, in search of true painting : New York : The Metropolitan Museum of Art, 4 décembre 2012-17 mars 2013 (cat. n° 56 cit. 159-163, 170, 220 et reprod. coul. p. 159-163) . N° isbn 978-1-58839-467-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : paires et séries : Paris, Centre Pompidou, 7 mars-18 juin 2012 (sous la dir. de Cécile Debray) (cit. p. 201, 205-207, 279 et reprod. coul. p. 203) . N° isbn 978-2-84426-555-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse - La Figura. La forza della linea, l''emozione del colore : Ferrare, Palazzo dei Diamanti, 22 février-15 juin 2014. - Ferrare : Fondazione Ferrara Arte, 2014 (sous la dir. d''Isabelle Monod-Fontaine) (cit. p. 83 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-88-89793-16-9

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Dix chefs-d''oeuvre de la peinture française : Pékin, Musée national de Chine, 11 avril - 16 juin 2014 (sous la dir. de Lu Zhangshen) (Cat. n° 11 cit. p. 154-156 et reprod. coul. p. 153, p. 177 et dans chronologie annexe (non paginé)) . N° isbn 978-7-80769-546-2

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Chefs d''oeuvre des musées nationaux français : Macao, Museo de Arte, 27 juin-4 septembre 2014 (cat. n° 11 cit. p. 154-156 et reprod. coul. p. 153, 177 et dans chronologie annexe (n. p.)) . N° isbn 978-99965-0-217-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Henri Matisse. Le laboratoire intérieur : Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 6 décembre 2016-6 mars 2017 [dossier de presse] (cit. p. 24 (oeuvre non exposée))

Henri Matisse, Une palette d''objets : Nice, Musée Matisse, 25 juin-25 septembre 2016.- Paris : Editions Artlys, 2016 (cat. n° 2 cit. p. 32 et reprod. p. 36) . N° isbn 978-2-85495-640-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse in the Studio : Boston, Museum of Fine Arts, 9 avril-9 juillet 2017 // Londres, Royal Academy of Arts, 5 août-12 novembre 2017.- Boston, Museum of Fine Arts, 2017 (cat. n° 136 cit. p. 149-150 et reprod. coul. p. 151 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-0-87846-8435-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse - Bonnard. "long live painting !" : Francfort, Städel Museum, 13 septembre 2017-14 janvier 2018. - London New York Munich : Prestel, 2017 (fig. 5 cit. p. 59, 227 et reprod. coul. p. 61 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-3-7913-5632-7

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Picasso 1947. Un don majeur au Musée national d''art moderne : Paris, Musée national Picasso-Paris, 24 octobre 2017-27 janvier 2018. - Paris : Musée national Picasso-Paris / Editions du Centre Pompidou, 2017 (sous la dir. de Brigitte Leal, Camille Morando, Emilie Bouvard et Colette Morel ; exposition du 40e anniversaire du Centre Pompidou) (cit. p. 9 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 979-10-93056-16-6

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Un pais nuevo. Henri Matisse (1869-1954) : Centre Pompidou Málaga, 6 mars-9 juin 2019. – Málaga : éd. Centre Pompidou Málaga, 2019 (sous la dir. d’Aurélie Verdier) (cit. p. 60 et reprod. coul. couv., p. 62) . N° isbn 978-84-949006-5-5

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse - Métamorphoses : Zurich, Kunsthaus, 30 août-8 décembre 2019 // Nice, Musée Matisse, 7 février-6 mai 2020. -Zurich : Verlag Scheidegger & Spies AG, 2019 (fig. 108d cit. p. 25, 129 et reprod. coul. p. 137 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-3-85881-840-9

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse, comme un roman : Paris, Centre Pompidou, Musée national d''art moderne, 21 octobre 2020-22 février 2021 [initialement prévu 13 mai-31 août 2020]. - Paris : éd. Centre Pompidou, 2020 (sous la dir. d''Aurélie Verdier) (cit. p. 218, 226, 246, 292, 295 et reprod. coul. p. 169) . N° isbn 978-2-84426-872-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : Life and Spirit. Masterpieces from the Centre Pompidou, Paris : Sydney, Art Gallery of New South Wales, 20 novembre 2021-13 mars 2022. - Sydney/Paris : Art Gallery of New South Wales/Centre Pompidou, 2021 (sous la dir. d''Aurélie Verdier, Justin Paton et Jackie Dunn) (cat. n° 74 cit. p. 173 et reprod. coul. p. 186-187) . N° isbn 9781741741537

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Henri Matisse : The Colour of Ideas. Masterpieces from the Centre Pompidou, Paris : Budapest, Museum of Fine Arts, 30 juin-16 octobre 2022. - Paris/Budapest : éd. Centre Pompidou/Museum of Fine Arts, 2022 (sous la dir. d''Aurélie Verdier et David Fehér) (cat. n° 70 cit. p. 208 et reprod. coul. p. 211) . N° isbn 978-615-5987-85-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse. Cahiers d''art - Le tournant des années 1930 : Paris, Musée de l''Orangerie, 28 février-29 mai 2023 // Nice, Musée Matisse, 23 juin-24 septembre 2023. - Paris : RMN-Grand Palais, 2022 (sous la dir. de Matthew Affron, Cécile Debray et Claudine Grammont) (cit. p. 66 (oeuvre non exposée)) . N° isbn 978-2-7118-7927-4

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Henri Matisse. The path to color : Tokyo, Metropolitan Art Museum, 27 avril-20 août 2023. - Tokyo : The Asahi Shimbun, 2023 (sous la dir. d''Aurélie Verdier et Tomoko Yabumae) (cat. n° 65 cit. p. 255 et reprod. coul. p. 100-101)

Lire la suite

Voir moins